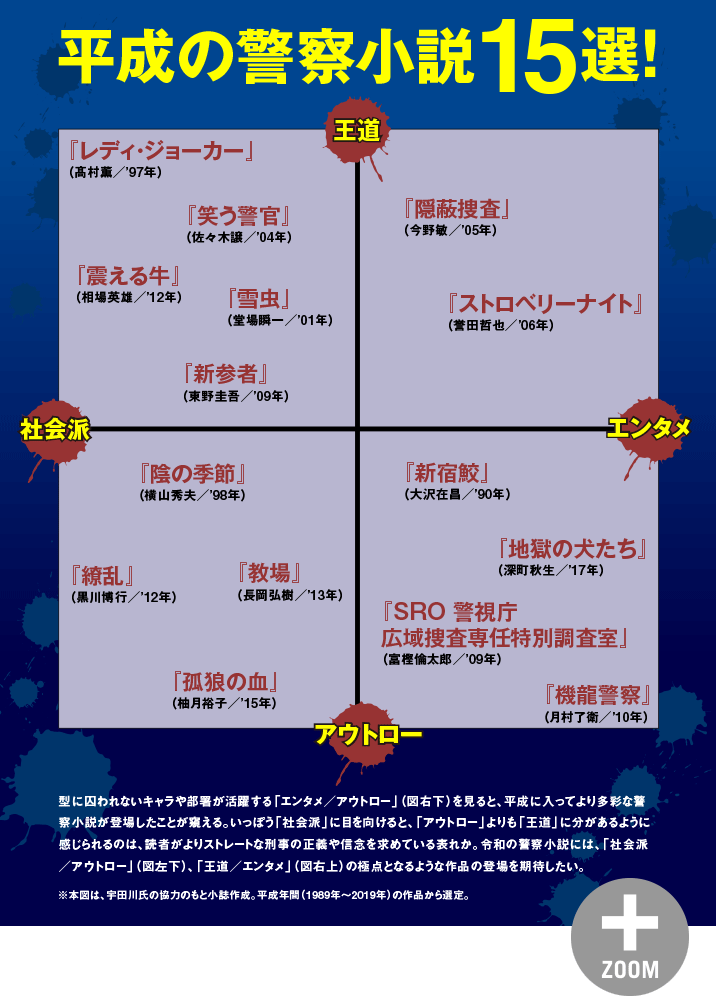

2000年以降を振り返るにあたって、まず注目すべきは、ハイペースの刊行で読者を獲得し、いまや警察小説のトップランナーの一人となった堂場瞬一の登場だ。 野球を題材にしたスポーツ小説『8年』(第13回小説すばる新人賞受賞作)でデビューした翌年刊行の『雪虫』(2001年)は、著者初の警察小説作品にして全十作+外伝からなる〈刑事・鳴沢了〉シリーズの第一弾。

新潟県警捜査一課に所属する鳴沢は、祖父と父もまた新潟県警で名を馳せた刑事であり、自身を「刑事として生まれた男」と信じている29歳の刑事だ。宗教団体の元教祖だった老女が刺殺される事件が発生し、鳴沢はその捜査の過程で、祖父と父が今回の事件とつながりを持つ50年前の未解決事件に関係していたことを知る。刑事としての誇りや信念が崩れ、大きな挫折を味わった鳴沢が、いかに再生し、そして成長していくのか。本シリーズはベストセラーとなり、堂場瞬一を一躍人気作家へと押し上げた。

ほかにも2000年代前半には秀作が多い。

無口で無骨な巡査部長&茶道の名家出身のお坊ちゃま年下上司の個性的なコンビが密造拳銃事件を追う、日明恩『それでも、警官は微笑う』(第25回メフィスト賞受賞作/2002年)や、ジャンルを問わないエンタメ小説界のオールラウンダー──五十嵐貴久の『交渉人』(2003年)などがある。『交渉人』は、総合病院に立てこもった強盗を相手に、FBIで研修を受けた石田警視正が巧みな交渉術で人質を解放に導く──と思いきや、驚きの展開が待ち構える仕掛けを凝らした作品である。

また雫井脩介『犯人に告ぐ』(第7回大藪春彦賞受賞/2004年)は、〝バッドマン″を名乗る連続児童誘拐犯に対し、捜査本部は前代未聞の〝劇場型捜査″という奇策に打って出る斬新な傑作だ。

警察小説に女性主人公が活躍しだすのもこの時代だ。

『ジウ』(2005年)三部作で警察小説シーンに颯爽と現れた誉田哲也の『ストロベリーナイト』(2006年)は、捜査一課の殺人犯捜査係主任を務める警部補──姫川玲子が初登場する、累計400万部を超える大ヒットシリーズの第一弾である。ビニールシートに包まれた男の惨殺死体と謎の言葉〝ストロベリーナイト″。高校生のときに経験した暴行事件の辛い記憶を抱えながら、姫川が直感を武器に部下を率いて真相に迫る内容は女性読者からも支持されている。

同じ「女性警部補」を主人公にしつつも、『ストロベリーナイト』とはまったくタイプが異なるのが、大倉崇裕『福家警部補の挨拶』(2006年)だ。刑事コロンボや古畑任三郎のような倒叙形式の作品で、鉄壁と思われた犯行計画を福家がどのように突き崩し、真相を手繰り寄せるのかが読みどころだ。

女性刑事に限らず、主人公の多様化が進む。

活動初期には国際謀略冒険小説の書き手として注目を集めた笹本稜平は、奥多摩を舞台にした『駐在刑事』(2006年)と、警視庁の刑事と神奈川県警の刑事が手を組んで組織の腐敗に迫る『越境捜査』(2007年)、二つの人気シリーズを立ち上げる。

結城充考『プラ・バロック』(第12回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作/2009年)は、硬質な文体、カタカナの人名表記、港湾地区、降り続ける雨、仮想空間などスタイリッシュな魅力が特徴と言える。冷凍コンテナから見つかった14人の死体をめぐり、機動捜査隊に所属する孤高の女性刑事クロハが現代の悪意に挑む。

富樫倫太郎『SRO

警視庁広域捜査専任特別調査室』(2009年)は、警視庁に新設された米国のFBI的な部署の刑事(なんとメンバー7人のうち5人がキャリアで、しかもワケあり)が最凶の連続殺人犯「ドクター」を追う。

こうした新たな才能が続々と登場するいっぽうで、横山秀夫、佐々木譲、今野敏といった現在の警察小説の中心的存在である作家の活躍も無論見逃せない。

まず横山秀夫は、それまで描いてきた県警の警務部といった裏方ではなく初めて強行犯捜査係の刑事にスポットを当てた作品集『第三の時効』(2003年)、阪神大震災が起きた朝に失踪した県警の警務課長の行方をめぐって幹部たちの思惑が絡み合う『震度0』(2005年)、わずか7日間で幕を閉じた昭和64年に起きたD県警史上最悪の誘拐殺害事件の真相に迫る『64(ロクヨン)』(2012年)など、年間ベスト級の傑作の数々を生み出した。

佐々木譲は、実際にあった北海道警の腐敗問題をテーマにした『うたう警官』(2004年/文庫化の際に『笑う警官』に改題)から始まる〈道警〉シリーズを立ち上げ、警察小説シーンに本格参入する。以降、こちらも北海道警の不祥事〝稲葉事件″を背景に置いた連作集『制服捜査』(2006年)、父子三代警察官という家族が辿った60年という年月から警察官の魂と本懐を浮き彫りにする『警官の血』(2007年)と続編『警官の条件』(2011年)など、読み応えある骨太な作品でジャンルを牽引する。

今野敏は2000年以降も、『曙光の街』(2001年)から始まる〈倉島警部補〉シリーズ、『逆風の街』(2003年)から始まる〈横浜みなとみらい署〉シリーズ、さらに『TOKAGE

特殊遊撃捜査隊』(2008年)、『同期』(2009年)、『警視庁FC』(2011年)など、新たなシリーズを続々と立ち上げたが、なかでも注目すべきは『隠蔽捜査』(2005年)だ。

主人公の竜崎伸也は初登場時、警察庁長官官房総務課長を務めるエリート官僚なのだが、出世と保身に余念のないありがちなキャリア像とは一線を画すキャラクターだ。

警察とは国家と国民を守るものという信念を持ち、原理原則に忠実かつ私利私欲とは無縁という異端の存在が、警察組織の悪しき慣例や不正を前にしても己を貫いていく姿はじつに痛快だ。

加えて、それまで家族を顧みることのない仕事人間だった竜崎が変化していく家族小説としての面白さも備えている。 また、東野圭吾は『新参者』(2009年)で、シリーズキャラクターである加賀恭一郎を彼にとって未知の土地である日本橋に配し、新たな魅力を発掘した。事件の真相を地域のひとびとに寄り添うような捜査を通じて浮かび上がらせ、当時の年末ミステリーランキングを見事に制した。

2010年代は、さらに従来にないタイプの作品も生まれ、ジャンルの幅が拡がりを見せることになる。

月村了衛『機龍警察』(2010年)の舞台は、「機甲兵装」と呼ばれる近接戦闘兵器が急速に台頭した世界。警視庁特捜部は新型機〝龍機兵〟を導入し、搭乗員として三人の傭兵と契約を交わす。とはいえSF要素はこの設定のみで、取り組む事件やテロ、世界情勢、警察組織内の暗闘などは、すべてリアルな筆致で描かれる。「2010年代最高のミステリ・シリーズ」との呼び声も上がる必読の警察小説だ。

安東能明『撃てない警官』(収録作「随監」が日本推理作家協会賞短編部門受賞/2010年)は、濡れ衣を着せられ左遷された警部が本庁復帰を目指しながら署内のトラブルに立ち向かう、管理職にスポットを当てた連作集だ。『アゲハ 女性秘匿捜査官・原麻希』(2011年)、『波動 新東京水上警察』(2016年)、『十三階の女』(2017年)、『警視庁53教場』(2017年)など、次々とシリーズを立ち上げ活躍する吉川英梨は、今もっとも精力的に警察小説を手掛ける女性作家と言える。

鮎川哲也賞作家の麻見和史『石の繭 警視庁捜査一課十一係』(2011年)は、捜査小説と本格ミステリの魅力を融合した作品である。亡き父と同じく警視庁捜査一課の刑事になった新米刑事の如月塔子が、所属する十一係(殺人分析班)の面々と謎めいた猟奇殺人に挑む。

薬丸岳『刑事のまなざし』(2011年)は、ひとを信じ、真実を見抜く刑事──夏目信人の活躍を描いた感涙作だ。『このミステリーがすごい!』大賞出身の深町秋生『アウトバーン 組織犯罪対策課 八神瑛子』(2011年)は、署内の人間を相手に金貸しをするなど裏の力を持ち、真相究明のためなら手段を選ばない危険な女性刑事の活躍を描くヴァイオレンスアクションだ。佐藤青南『サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻』(2012年)は、行動心理学を駆使して相手の嘘を見破ることから〝エンマさま″の異名を持つ美貌の刑事が主人公──といった具合に、実に多彩な作品が刊行されてきたわけだが、なかでもとりわけ注目を浴びた二つの作品がある。

警視庁捜査一課継続捜査班に所属するメモ魔の窓際刑事──田川信一が、未解決の強盗殺人事件の捜査をきっかけに食品偽装の底知れぬ闇と地方都市商業の衰退に迫る、相場英雄『震える牛』(2012年)は、現代のタブーに臆することなく切り込んだ読み応えある社会派警察小説だ。

もうひとつは、木村拓哉主演のテレビドラマも記憶に新しい、長岡弘樹『教場』(2013年)だ。白髪隻眼の鬼教官──風間公親がすべてを見抜き、極限状態のなかの生徒たちを覚醒させていく内容は絶賛を浴び、もはや手つかずの領域はないと思われた警察小説ジャンルに「警察学校」という未開の地があったことを強烈に印象づけた。

強烈な印象といえば、柚月裕子『孤狼の血』(第69回日本推理作家協会賞受賞/2015年)も忘れがたい。昭和63年の広島でアウトロー刑事と極道がぶつかる、熱く激しい悪徳警官小説の金字塔だ。同シリーズは、第三作『暴虎の牙』が刊行された。現代版の『砂の器』とも評された『盤上の向日葵』(2018年本屋大賞2位/2017年)を引き合いに出すまでもなく、今後も同ジャンルを牽引する作家だろう。

2020年代の警察小説は、どのような変化と成熟を遂げていくのだろうか。そして「警察小説大賞」によってジャンルを活性化させる新たな風が大いに吹き込まれることを期待している。