〈新本格ミステリ〉三十周年を機に振り替える極私的三大傑作

二〇一七年は、いわゆる〈新本格ミステリ〉の嚆矢である、綾辻行人『十角館の殺人』が刊行されてから、ちょうど三十年。中学・高校時代に、続々とデビューする若手新人作家を中心とした〈新本格〉ブームの直撃を受けた私から、いまなおとくに印象深い三作をご紹介したい。

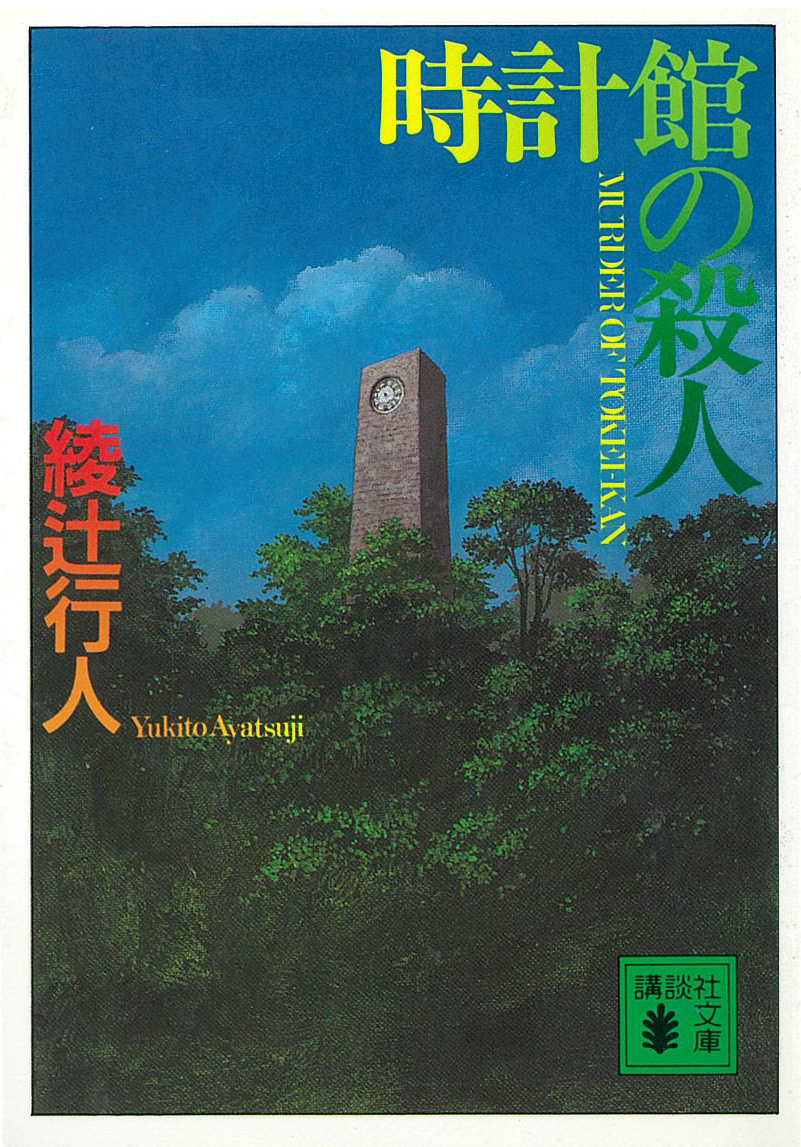

名作『十角館の殺人』が、のちの国内ミステリシーンに与えた影響は計り知れない。しかし、〈館〉シリーズのベストなら『時計館の殺人』を挙げる。百八個もの時計が並ぶ、“時計”を模した異形の建築物でしか成立し得ない、巧緻にして鮮烈無比な大仕掛け。最後に発動する時計仕掛けの壮麗なカタストロフィの美。このため息が出るほどの完成度は、本格ミステリとして間違いなく十角館を凌駕する。ちなみに、ノベルス版の伝説のキャッチコピー「神か悪魔か綾辻行人か!」は、現在も文庫〈新装改訂版〉下巻の帯に用いられているのでお見逃しなく。

『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』は、いまならミステリに疎い方でも、テレビドラマ『貴族探偵』の原作者──といえばピンとくるかもしれない麻耶雄嵩のデビュー作。京都近郊に蒼鴉城なるヨーロッパの古城のごとき館が建ち、そこで起こる惨劇にふたりの名探偵が挑むも、ひとりは推理がハズレるやショックで山に籠ってしまい、もうひとりのメルカトル鮎も“最後の事件”というサブタイトルどおりの結末を迎えてしまう展開に唖然茫然。こんなにも型破りな本格ミステリは初めてだったが、だからこそ、その異彩にたちまち目を奪われてしまった。単行本に添えられた、島田荘司、綾辻行人、法月綸太郎の強烈な賛辞も忘れがたい。

“型破り”といえば、九つものバラバラ事件を推理する、西澤保彦『解体諸因』も素晴らしい。エレベーターが降下する十六秒の間に解体されたOL。三十四個に解体された主婦。七つの首をスライドさせる連続殺人などなど、そのいずれもが、犯人はなぜ解体したのか?──をめぐるホワイダニットになっているのだ。なかには、わっはっは、こんなことのために解体したのか! と手を叩きたくなるような真相もあるが、それもまたチャーミングな魅力になっている(と個人的には信じている)。

このメモリアルイヤーを機に、ぜひ〈新本格ミステリ〉の名作に触れてみていただきたい。