物語のつくりかた 第12回 向井康介さん(脚本家)

ひとつの映画の制作がスタートする際、脚本家である自分にとってまず重要なのは、原作があるのかないのか、そして誰が主演をやるのかという二点に集約されると思います。

最近は小説やコミックを原作とする作品が増えていますが、この場合は企画を立てたプロデューサーや監督と大まかなプロットについて話し合うことから始めます。というのも、脚本がなければ役者との出演交渉ができないからで、その意味では脚本家はプロジェクトのかなり初期から携わる立場と言えます。

小説でもコミックでも、原作のままではとても二時間の尺に収まりませんから、これをどう切り取り、アレンジするかが脚本家の腕の見せ所。そして書き上がった第一稿を原作者の方にチェックしてもらうわけですが、時にはアレンジの方針に原作者が難色を示すようなことも珍しくありません。また、プロデューサーやスポンサー、演者など、各方面の意向によって内容を変更しなければならない時もあり、「主演俳優のバーターで誰々を出すから、登場人物を増やして」と言われ、加筆することもあります。第一稿目を書き上げてからは、状況に合わせて修正していくのが脚本家のメインワークと言っても過言ではないでしょう。

逆に、主演だけが最初に決まっているパターンもあります。僕が手がけた作品では『もらとりあむタマ子』(二〇一三年)がそれで、これはストーリーも何もない状態から始まった企画でした。時期的には前田敦子さんがAKB48を卒業した直後で、「今この瞬間の前田敦子で何か撮れないか」というのがスタート地点。そこで学生時代から一緒にやっている監督の山下敦弘君とアイデアを巡らせた結果、今後の活動方針をまだはっきりと打ち出していない前田さんの状況を、そのまま取り入れてみようとの着想に至りました。大学を卒業したものの就職せず、毎日をモラトリアムに暮らすタマ子のキャラクターは、ここから生まれたものです。

脚本家は監督の参謀であるべき

脚本家の立場から見て、相性のいい監督とそうでない監督がいます。こちらが意図した通りに撮ってくれる監督もいれば、そうでない監督もいる。また、監督が現場で脚本を勝手に変更してしまうことも少なくありません。脚本家にとって嬉しいことではありませんが、しかし、これもチームでものづくりをする共同芸術ならではの醍醐味ではないかと思います。いろんな人の意見や感性が入って作品がアップデートされていくのはむしろ健全で、当初の思惑とは違った撮り方をされたシーンが、意外と好評なこともありますからね。

そのため脚本家とは、監督の参謀のような立場だと僕は考えています。映画は省略の表現であり、原作をいかに二時間の尺にまとめるか、その俳優の要素をどう抜き出すかが作品の質を大きく左右します。そのプロセスで多様な意見が出るのは当たり前で、だからこそ監督のカラーをひとつの指針としながら作品づくりを進めていかなければなりません。

これがテレビドラマになると、プロデューサーが主動的立場になります。例えば一昨年、NHKで脚本を担当した『植木等とのぼせもん』は全八回の構成でしたが、僕としては三勝五敗といった印象でした。ここでいう敗戦とは、苦しんで書き上げた第一稿に対し、プロデューサーから返ってくる具体案との格闘に負けてしまったということです。NHKにはNHKのドラマツルギーがある。その様式との戦い、という言い方もできるかもしれません。プロデューサーが求めるかたちに自力で仕上げられなかったという意味で、書き手としてはなかなか敗北感を伴うことなのですが、同時にすごく勉強にもなりました。

では、脚本家の"産みの苦しみ"がどこにあるかというと、僕の場合はセリフです。人の記憶に残るのは、構成や場面ではなく常にセリフで、『家なき子』の「同情するなら金をくれ」や『101回目のプロポーズ』の「僕は死にません」などは、不思議なもので作品を見ていない人にもよく知られていますよね。

こうした名ゼリフは、ただ気の利いた言い回しを考えればいいのではなく、それが生きる場面やキャラクター、そして葛藤を創り出さなければ成立しません。中でも重要なのは葛藤で、登場人物たちがぶつかり合い、そこで生じる感情を描きながら、どのようなセリフをアウトプットするか。これが非常に難しい。

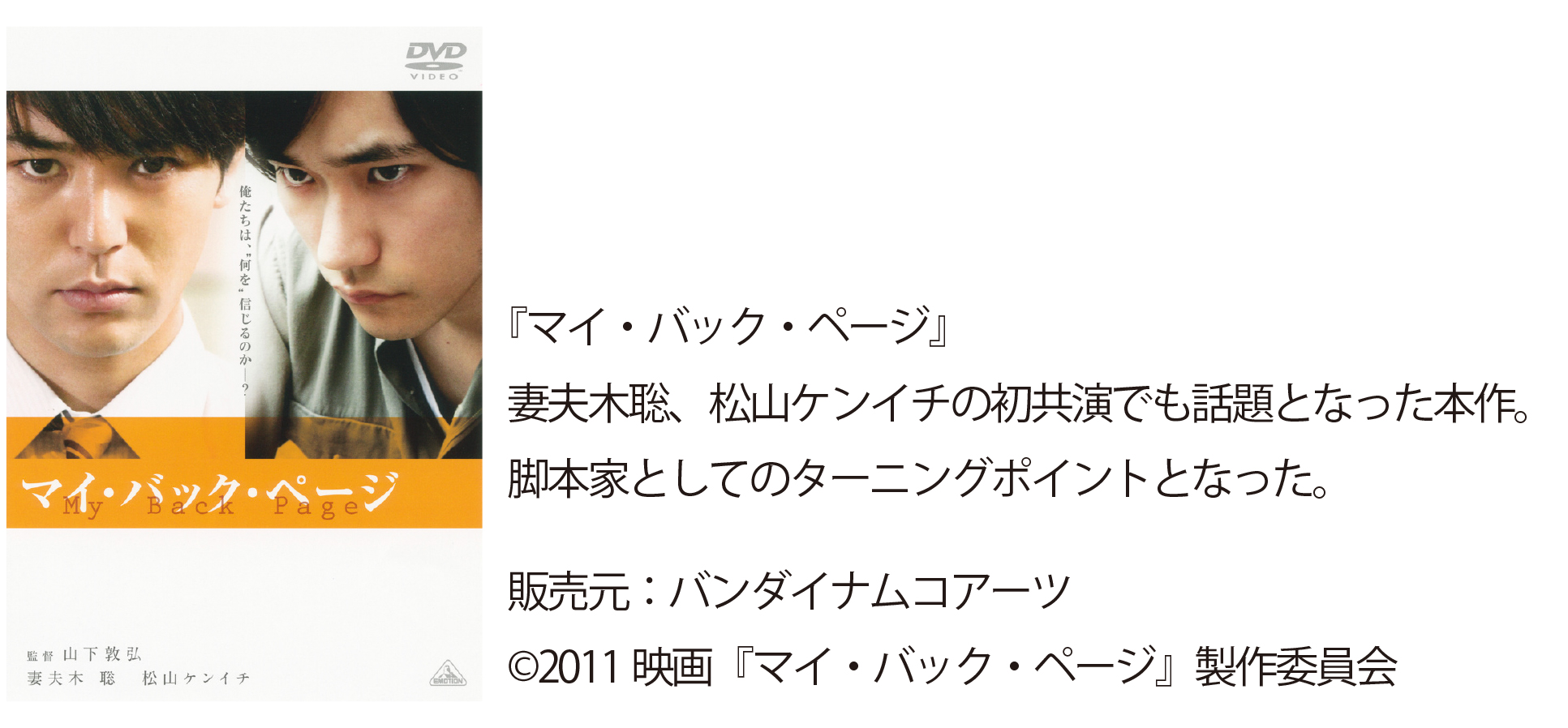

それなりに多くの作品に携わってきましたが、最も印象深いのは二〇一一年に制作した『マイ・バック・ページ』です。これは川本三郎さんの評伝的な回想録で、学生時代を共にした監督の山下君、同じくカメラマンの近藤龍人君が久々に揃った作品でした。

三人とも三十代を迎えたタイミングで、それぞれ培ってきたものを総決算的に持ち寄り、これまでやったことのない題材に挑む。それぞれ大きな意気込みをもって臨んだせいか、何が正解なのか、何がベストなのかを模索しながらの、非常に苦しい制作となりました。また、公開二ヶ月前に東日本大震災が発生したことで、映画という娯楽に携わることに対する迷いに直面するなど、とにかくいろんなことを考えさせられた作品です。

小説に創作の活路を見出す

僕はもともと、徳島県の田舎で暮らしていた少年時代から大の映画好きで、「この町に自分以上の映画博士はいないだろう」と自負していたほどでした。そこで、もっとディープな映画の話ができる友人がほしいと、高校卒業後は大阪芸術大学に進みます。そこで自分がいかに井の中の蛙であったかを思い知ることになりますが、出会った仲間たちと映画づくりに取り組むのは楽しい日々でした。

僕は当初、脚本ではなく照明担当として映画制作に携わることを夢見ていました。やがて山下君と自主映画の制作を進めていくうちに、映画を撮るには題材が必要だということに気がつきます。最初のうちは山下君と二人で出し合うアイデアをノートに書き留める書記のような役割でしたが、そのうち脚本がなければ不便だとなり、「じゃあ俺、書いてみるよ」と言ったのがきっかけになりました。

その後、少しずつ仲間や先輩からも脚本を頼まれるようになり、次第に脚本を専業にするようになった結果として今の僕があります。人の運命というのは、つくづく面白いものですよね。

気がつけば、大学時代から数えて二十年近くこの世界に携わってきましたが、最近になって、「自分の作品とは何か?」と考えるようになりました。監督の場合は、仕上がった映画を自身の代表作と捉えやすいでしょうが、脚本家は必ずしもそうではありません。とくに原作物ばかり手がけていると、なんだか人のふんどしで相撲を取っているような気分になることすらあります。そうかといって、オリジナルの作品を作るのは簡単ではありませんから、僕は次第にモヤモヤしたものを抱え込んでいきました。二〇一四年からの三年間、文化庁の新進芸術家海外研修制度で北京に留学したのも、そうした気持ちに折り合いをつけるためです。

最近、小説を書くようになったのは、自分の作品を表現したいという意欲がより強くなってきたからです。これまでは脚本家が小説の領域に手を出すのはおこがましいと感じていたのですが、縁があって文芸誌に短編作品を寄稿したところ、驚くほど反響がなく、逆に気持ちが楽になってしまいました(笑)。誰も気に留めていないならもっと書いてみよう、と。昨年発表した『猫は笑ってくれない』は、北京滞在中に書き始めたものです。

脚本の読者は、監督や俳優のみ。また、脚本が作品として「完成」するのは、脱稿した瞬間ではなく、すべての作業を終えて試写を迎えた時です。それに対し、小説は一般の人々が読者になり、自分一人で完成まで到達できます。これは脚本と小説の大きな違いですね。

もちろん、ト書きに一切の感情を描かない脚本と比べ、小説には技術的な難しさがあります。果たして自分がこの分野に対応できているのか、正直、今もわかりません。それでも、自分で書き上げた物語が一冊の本になり、それにサインをして読者の方にお渡しした時、すごくパーソナルな交流をしている感動を覚えました。"自分の作品"を求めていた僕としては、小説に活路を見出した部分があるのでしょう。今後も脚本家として生きる傍ら、この感動を味わえるよう、小説での表現にも積極的に挑戦していきたいですね。

向井康介(むかい・こうすけ)

1977年徳島県生まれ。大阪芸術大学卒業。在学中に山下敦弘と知り合い、共同で脚本を書き始める。以降、映画、テレビドラマなど多くの作品を手掛ける。2014年文化庁新進芸術家海外研修制度にて北京に留学。17年咲くやこの花賞を受賞。主な映画作品に『リンダリンダリンダ』『マイ・バック・ページ』『ふがいない僕は空を見た』『陽だまりの彼女』『聖の青春』『愚行録』など。テレビドラマ作品に『深夜食堂』『植木等とのぼせもん』など。

Q&A

1.夜型? 朝型?

夜型です。寝るのはたいてい深夜3~4時、起きるのが11~12時くらい。午後から日没にかけてを執筆時間にあてています。

2.お酒は飲みますか?

飲みます。ビールやウイスキー、ホッピーなど、わりと何でも好きですね。

3.犬派? 猫派?

これはやはり猫ですよね。どちらも飼っていたことがあるのですが、このタイミングですから猫と言っておくべきでしょう(笑)。

4.仕事上の必需品は?

強いて挙げるなら飲み物。コーヒーなど何らかのドリンクを常に携帯しています。

5.影響を受けた映画は?

日活ロマンポルノが好きで、とくに田中登監督の『㊙︎色情めす市場』には感銘を受けました。ストーリーもビジュアルも格好良くて、舞台となった大阪・西成を実際に見て回ったりもしました。

6.影響を受けたドラマは?

『北の国から』。やはりセリフや構成が秀逸で、とくに自分が脚本家となった今は、登場人物の出し入れのうまさに唸らされています。倉本聰さんのセリフ回しは、すごく勉強になります。

7.影響を受けた小説は?

石川淳さん。初めて全集を買った作家さんでもあります。また、中国にいた時期は、色川武大さんをよく読んでいました。

8.もし脚本家になっていなければ、 いま何をしていたと思いますか?

実家が理髪店なので、跡を継いでいたかもしれません。何らか手に職をつけようとしたことは間違いないと思います。

『猫は笑ってくれない』(向井康介 著)

ポプラ社

元恋人同士の2人。

愛猫の看取りを通し、愛の苦みと望みを描く。

雑誌「ダ・ヴィンチ」〈今月のプラチナ本〉

にも選ばれた、著者初の小説。