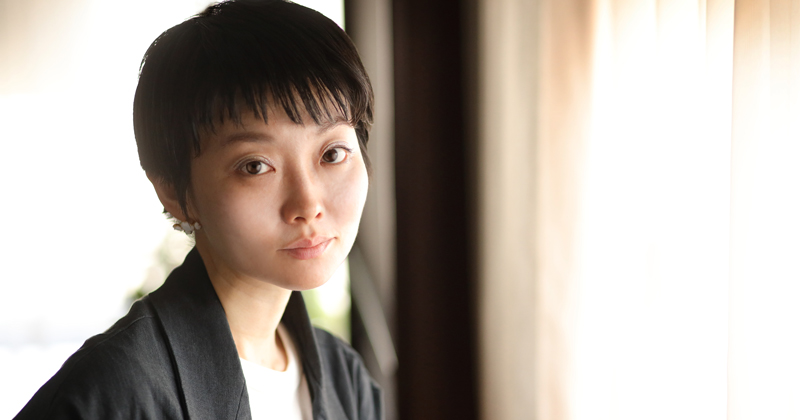

藤野可織さん『ピエタとトランジ〈完全版〉』

藤野可織さんの短篇集『おはなしして子ちゃん』に収録された短篇「ピエタとトランジ」。事件を誘発してしまう体質であり、それを天才的な頭脳で解決してしまう女子高生トランジと、彼女の助手となった同級生ピエタを描いたこのバディ小説はその後も続篇が発表され、このたび『ピエタとトランジ〈完全版〉』として一冊の本にまとまった。

犯罪を誘発する名探偵とその助手

二〇一三年、文芸誌『群像』に〈8月の8つの短篇〉のうちの一篇として掲載された「ピエタとトランジ」。のちに短篇集『おはなしして子ちゃん』にも収録されたが、その後も続篇が執筆され、このたび長篇『ピエタとトランジ〈完全版〉』として一冊の本にまとまった。

「きっかけとなった短篇「ピエタとトランジ」は、当時の『群像』の編集長の佐藤とし子さんから短篇を二十本くらい書いて一挙掲載しないか、と言われて書いた中の一篇でした。結局八篇しか書けなかったんですが。〝八月号だし八篇でいいよ〟ということで無事掲載してもらいました(笑)。だいぶあとになってから、この話の続きを書くなら最後はこんな感じがいいな、と考えるようになりました。佐藤さんから〝そろそろ連載をしてみる?〟と言われた時に、いくつか案を出していたなかで、続篇の話をしたらOKをもらい、書き始めることになりました」

と、著者の藤野可織さん。本書はそうして二〇一六年から二〇一九年にわたり不定期連載された「ピエタとトランジ〈完全版〉」に、最終話として最初に書いた「ピエタとトランジ」を加えたものだ。

女子高時代、ピエタの通う学校に転校してきたトランジ。実は彼女は周囲で事件を誘発させてしまう不思議な体質の持ち主。天才的な頭脳でそれを解決していく名探偵のトランジに惚れ込んだピエタは助手に名乗り出て、さまざまな事件を解決していく。なんともはちゃめちゃでパワフルで、そして愛らしい長篇である。

「もともとミステリもののドラマが好きだったんです。小学生の頃にはグラナダテレビの『シャーロック・ホームズ』を観ていたし、他にもミス・マープルやポアロといった探偵ものから火曜サスペンス劇場まで、熱心にというほどではなく、日常的に漫然と観ていました。そういうミステリって、名探偵の周囲で異常なほど殺人事件が起こりますよね。こんな小さな村で毎週のように事件が起きていたら、いつか全滅するんじゃないかと思いながら観ていたことを、小説に書きたいなと思いました。それで、詳しい方たちからはお叱りを受けると思うんですけれど、ふんわりと、シャーロック・ホームズを下敷きにして書くことにしました。私はトリックなどを考える才能はまったくないので、いわゆるちゃんとしたミステリとしては書けない。でも、ものすごく天才的な頭脳の持ち主でなんでも分かっちゃう名探偵なら、逆にそこはいろいろすっとばしちゃってもいいかな、と……」

年を重ねることが重要だった

本作がピエタの手記という形式になっているのも、ホームズのシリーズが助手のワトスンが記したものという形であるため。また、名探偵&助手の組み合わせを女性同士にしたのは、

「最初は単に、女の子二人の話だと楽しいかなと思っただけだったんです。ただ、考えてみたら女性同士のバディものってあまり見かけませんよね。それは、女性が一定の年齢に達すると冒険からはじかれてしまうからだと思うんです。でも女性にだって冒険は必要。だから、続篇を書くにあたって、女性が年をとっていくということは私にとってはとても重要でした」

ちなみにピエタとトランジはもちろんあだ名。その意味は作中にも言及があるが、

「普通ではない名前がいいなと思ったんです。どちらも美術用語なのは、単純に私が美術好きだからですが、どちらも死にまつわる用語ですよね。ピエタはこのあだ名が気に入っているので、手記もあえて本名で書く必要がないと思っている。何か所か本名で書いて後から消したふうにした部分があるのですが、あそこはデザイナーの方が工夫してくださったんです」

〈完全版〉では章を重ねるごとに、二人は年齢を重ねていく。住む場所や置かれる状況も少しずつ変わっていくが、いくつになっても活き活きと冒険している姿が爽快で、なんだか(起きていることは殺人事件など悲惨なことばかりだが)、元気をもらえるのだ。

「最初に書いた短篇は私も気に入っているんですけれど、世間に流通している女子高生のイメージに乗っかって書いてしまったとあとから後悔したんです。女子高生というある種のブランド価値とか、若いからめちゃくちゃできるんだとか、若いからきれいだとか。そういうイメージを利用して、人生の輝きは若い頃にほんの一瞬だけ訪れるものだという価値観を助長してしまった。この反省を踏まえて、〈完全版〉では輝きというものは女子高生特有のものではないということを書こうと思いました。だから、二人が年をとっていくのでなければ書く意味がなかった。ピエタとトランジも、年を取りながらも最後まで輝きを保ち続けるんだということを書きたかったんです」

他にも、藤野さんはフィクションの中で描かれがちな女性像を壊している。

「トランジが事件を誘発していくのも、破壊や暴力は男性が負うことが多いからあえて女性にその役割を担ってもらおう、という気持ちもあったと思います。それに、この話のなかで人を殺すのは女性が多いですよね。女性は被害者になりがちなので、加害者にもなれるといいなと思って私は書きました」

最初から頭にあったのはラストシーン。そこに向かって、毎回「必死で考えながら書き進めていきました」という。連載時に雑誌に掲載された松本次郎さんの挿絵が単行本にも収録されているが、

「最初の『ピエタとトランジ』の時は、二人の外見や服装はあまり考えていなかったんです。制服を着崩すタイプとそうでないタイプ、というくらいしか考えていませんでした。でも〈完全版〉の連載をはじめた時に、松本さんが、二人の身長はどれくらいかなど、いろいろ細かく訊いてくださったんです。そういうことを考えたほうが面白いと気づいて、そこから服装の描写などを入れるようになりました」

登場人物たちに託した意味

新たに加わった重要人物もいる。トランジの姉で、彼女と同じ体質のため、事件を起こさないように引きこもり生活をしている舞や、ピエタと同じ女子寮に住んでいたことから二人と関わるようになる〝森ちゃん〟だ。実は彼女たちの名前にはある理由が。

「シャーロック・ホームズをふわっとした下敷きにしているとさきほど言いましたが、ホームズにはマイクロフトという兄がいますよね。それでトランジの姉の名前は舞にしました(笑)。それに、ホームズにはモリアーティという敵がいますから、トランジたちと同世代の優秀な女の子として森ちゃんを登場させました。ただ、モリアーティは悪人ですが、森ちゃんはそうとは言い切れない。彼女は社会が女性に要請することを実行しているような人です。たとえば、女性が子どもを産んで社会に貢献することを素晴らしいと思っていますよね。それはもちろん悪いことではないし、自分から本当にそれを望んでいる人もいますが、社会が女性に要請してくることでもある。ピエタたちは出産や親の介護といったものを放棄した人として書きましたが、そういう人にとって、その要請はずっと、生物学的に産めない年齢になっても、立ちはだかる壁なんです。だから、森ちゃんは二人の前に何度も出てくるんです」

だが、一時期、トランジと森ちゃんはピエタの前から姿を消す。その間、ピエタの人生には大きな変化が……。

「トランジたちが一回物語から退場するのは、ホームズも一度、モリアーティと滝つぼに落ちて姿を消すからです(笑)。トランジが姿を消している時間は、ピエタにとって自分の意志で人生を選択するための時間でもある。女性がある年齢になるとこういう種類の冒険からはじかれるのは、家庭を運営していくことを期待されるからですが、ピエタも冒険から退くかどうかを選択しなければいけなくなるんです。子どもを産むか産まないかは、どちらを選んだにしても取り返しがつかないもの。夫婦であればその問題を同じ重さで分かち合うのが理想ですが、本当に背負いこんで悩むのは女性のほうだなと感じています。だから人にもよりますが、女性にとって自分の意志で選択するための時間は、孤独で辛いものになる。ピエタにとって、トランジのいない時期は、そういう時間です」

やがて広がる壮大なディストピア

ホームズの物語の流れを考えれば分かるように、ほどなくトランジは再び登場。そして以前にもまして、二人の周りでは次々と人が死に、やがて世界はディストピアの様相に。

「もともと、ハリウッド超大作なんかでも、世界が滅びる危機を描いたものが好きなんです(笑)。繰り返しそういう物語が作られているということは、私だけでなく、みんなも好きなんだろうと思ったんですよね。ただ、書いていた当時は自然災害でいろんな被害が起きていて、それを書くことを思っただけで本当に辛くて怖くて、今の自分には災害や病気で誰かを亡くす話は書けないなとも思っていました」

また、印象に残るのは、偏見の混じった台詞を、きちんと訂正する場面が何度も出てくること。たとえばピエタが一人の男から「女って怖ぇ」と言われた時、彼女はすかさず「なんでそう一般化しちゃうわけ? 女が怖いんじゃないの、私が怖いの、私という個人が怖いんだよ、ほら言い直せ」とやり返す(差し迫った状況なのに)。

「全体的にモラルのない話なので、細かいところはきちんとしようと思いました(笑)」

そんな配慮があるためか、アンモラル全開で破滅的な内容なのに、どこか品があってユーモラスでキュートな雰囲気がある。

先述の通り、最終章はいちばんはじめに書かれた「ピエタとトランジ」で、二人がまだ高校生だった頃の話でこの物語は幕を閉じる。これは〈完全版〉として書かれていないわけだからボーナストラック的な意味合いもあるが、高校時代の彼女たちの物語と、高齢となった彼女たちの物語の最後が同じ台詞であることを、読者に気づきやすくする狙いもあったのだとか。確かに読めば、いつまでたっても活き活きと冒険を続けたのだ、ということがより鮮明になってくる。

今後は、再開したばかりの『新潮』掲載の連作短篇を進めていく予定。

「長いこと休んでしまったので、なるべくはやく書き終えようと思っています。私くらいの年代の女性小説家が主人公で、『ピエタとトランジ』とは違い、現実に近い話を書いているつもりです。小説家が主人公の話ははじめてです」

講談社