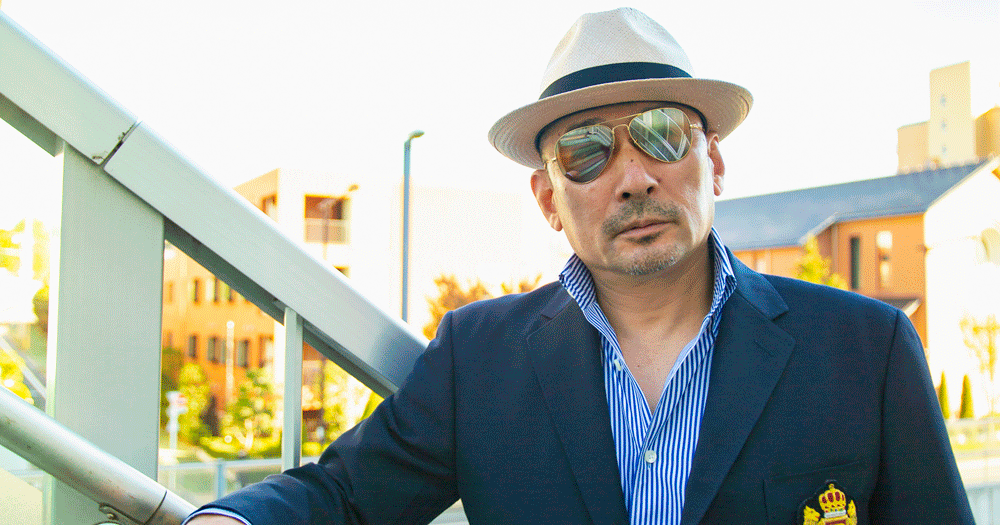

源流の人 第18回 ◇ 横山 剣 (クレイジーケンバンド・リーダー、作詞・作曲家)

デビュー四十年、還暦を越えた「東洋一のサウンド・マシーン」

ミナト・ヨコハマの風に吹かれ聴こえる旋律、見据える未来

初の全曲カバーアルバムで新境地を開いた〈歌うメロディー・メイカー〉は、聴く者を記憶の彼方へと誘い続ける。

カモメが蒼空を自由奔放に飛び交う、横浜港。その南端に突き出た本牧エリアは、日本におけるジャズやR&B、ソウルなど言わば音楽の「上陸地」である。その昔、開国を迫ったペリーは本牧の崖を「トリーティー・ポイント」と名付け、世界に開かれた港を目指す船舶の指標とした。太平洋戦争に敗けた途端、一帯は在日米海軍の住宅・通称「ベイサイド・コート」となり、フェンスで閉ざされる。もともと海食崖と砂浜だった海岸を埋め立て、一九六七年には本牧埠頭が完成した。無機質な倉庫や工場の並ぶ、臨海商工業地区となった本牧は、米軍から土地が返還され再開発されるまで、中華街から流れる東洋の旋律、将校クラブから聞こえるジャズとポップス音楽、外国船員たちが持ち込んだヨーロッパからのレコード、そして港湾労働者たちの怒声がミックスされた、無国籍で、訳ありな音が入り混じる混沌とした土地だった。

十一人のメンバーを擁するクレイジーケンバンド(CKB)を率いる、横山剣は、ここ本牧の地で育った。「東洋一のサウンド・マシーン」と呼ばれる彼は、ロックンロール、歌謡曲、シティポップ、民謡、アジア音楽、R&B、ニューソウル、ファンク、ソフト・ロック、フレンチ・ポップ、映画音楽、ラテンなど、驚くほど多彩なフレーズを用いた曲を作り続け、ファン以上に、彼をリスペクトするミュージシャンは数知れない。今もなお地元に居を構える彼は、二〇二一年、デビュー四十周年を迎えた。テイラーメイドのジャケット、パンツで現れた横山は、淡々とこう語る。

「やっていたら四十年経っちゃったって感じですかね。矢沢永吉さん、サザンオールスターズさん、ユーミン(松任谷由実)さん、山下達郎さん、もっと先輩の方々がまだまだ現役で、ずっと第一線で活躍している。だから、まだまだ僕ら、『チンピラ』でいられるっていうのが、嬉しくもあります」

「長く生きてりゃ、こういうこともあるんだろうな」

コロナ禍の二〇二〇年十月、CKBは十五年ぶりとなる日本武道館での公演を果たした。横山はその幕が開く直前まで、憂鬱な思いを拭えなかったという。

「もう、始まる数分前までブルーで。お客さんも、本当だったら八、九千人入る会場に、半分しか入れられない。『本当に、やる意味あるんだろうか』。自問自答しながら当日が来たんです」

開演の数分前。横山が舞台袖から客席をおそるおそる覗いたところ、前列の観客が彼の姿を見つけた。次の瞬間、拍手が波のように沸き起こったという。横山はレイバンの黒いレンズの奥から柔和に目を細め、その時のことを振り返る。

「すぐにバレちゃったんですよ(笑)。手を振って。他のお客さんも嬉しそうな顔をしていた。それを見た途端、スイッチ入った。それからもうラストまで、トップギアでいけたんです」

序盤で歌詞を間違えて最初からやり直すというハプニングさえも、ファンにとっては嬉しい事件だった。十五分ごとに会場の換気タイムが設けられるという異例な条件下にもかかわらず、ラストナンバーのソウルバラード『ガールフレンド』に至るまで、豊潤で濃密な舞台に観客は酔いしれた。

この年はツアーが中止に、そして配信ライブすら、「収録会場が密になる」との理由で中止に追い込まれていた。「四十年近くやっていれば、何とかなるだろうという図太さがあった」という彼にとっても、「配信すら駄目ってなった時は、さすがに辛かった」。それだけに、武道館での公演は、大きな達成感を得られたようだ。

「長く生きてりゃ、こういうこともあるんだろうなと。我々の上の世代は、関東大震災や、戦争の体験をしている。現代だって東日本大震災など、いろんなことがありましたから、コロナ禍も、そういう歴史の中の一つに、今、いるんだろうなって思っています」

作曲家を志し模索した日々

横山は一貫して、自身のアイデンティティーを「作曲をする者である」としている。頭の中で最初にメロディが鳴り始めたのは、小学校低学年の頃だという。譜面の読み書きができなかった彼は、テープレコーダーにアカペラで録音を始めた。

ある日、こんなことが教室で起きた。それは、当時流行っていた尾崎紀世彦の『また逢う日まで』をクラスの催しで歌うことが決まった時だった。横山は言う。

「クラシックピアノのうまい子がいたんです。で、彼女に『ちょっとこれ、レコード貸すから、弾いたピアノの音を採譜してきて』って言ったんです。そうしたら、『譜面がないと弾けない』って」

横山少年は驚いた。

「いやいや、譜面にしてよ」

相手も一歩も引かない。

「できないってば!」

横山少年は言い返した。

「だって、この音と、この音で和音、これじゃん!」

おもむろに、教室のピアノで、耳コピーした『また逢う日まで』を、前奏部分から演奏し始めたのだった。

タ、タ、タタータタ、ジャン。

タ、タ、タタータタ、ジャン。

ニ長調音階(Dメジャー・スケール)で、彼が鍵盤を奏でると、周囲からどよめきが起こった。

「なんでわかるの?」

楽曲を聴けばそのメロディの音階が即座にわかる、絶対音感。

旋律の関係性が即座にわかる、相対音感。横山はそのどちらも兼ね備えていたのだった。横山は笑いながらこう話す。

「自分じゃわかんないですけど、和音が解析できるのは、元々そういう仕組みが自分にプリセットされていたみたい。じつは譜面を読んだり書いたりという努力を今もしていなくて(笑)、レコーディングの時にギター担当の小野瀬雅生さんやメンバーたちにご迷惑をおかけしているんです(笑)」

楽譜が読めない、書けないのに、玄人ミュージシャンも絶賛する音を作り続けていることには、ただ驚嘆しかない。さらに音作りに関しても、横山の脳内に鳴る音をメンバーが手探りで掘り出していくことで、独特なCKBサウンドのタペストリーは綴られていくという。

たとえば編曲作業中に、横山の思いつきで、「ちょっと、これこれやってみたい」と呼び掛けると、小野瀬が「こんな感じですか」と呼応する。

「もうちょっとオレンジ色がかった感じ」

「じゃあ、やってみます」

小野瀬が楽器で音を鳴らすと、横山は一言。

「そーそーそーそー、それそれそれ!」

勝手知ったる仲間との会話で、「阿吽の呼吸」のように音楽ができていく。横山は、尾崎紀世彦の曲を弾きこなした少年時代の要領で、我流スタイルを貫いてコードを知り、そのコード進行メソッドを会得していった。散らばったイメージを、ブルース・リーの「考えるな、感じろ!」の精神で、鍵盤に叩き付け旋律に乗せていく。

ところで、幼い頃から作曲家を志向してきた彼が、歌うことの醍醐味を初めて知ったのは、意外に早い時期だった。

「小学校五年生の時、レコードの実演販売をやっていたんです」

その、じつに希有なエピソードは、彼の自伝『クレイジーケンズ マイ・スタンダード』(小学館文庫)に詳しいが、この時、「人前で歌って初めてお金をもらった」という。横山は言う。

「シンガーというつもりではなく、(映画「男はつらいよ」の)寅さんみたいな気分でした。歌の上手、下手ではなく、ダミ声でやるのが格好良い。ストリートカルチャーっていうものを初めて体験しました」

中学に進み、親の離婚で横浜市内を転々としながら、横山はいくつかのバンド活動に明け暮れた。俳優やバンドのオーディション華やかなりし当時。ところが、「作曲家のオーディション」については、雑誌のどこにも載ってない。中学三年生の横山は、思いつく限りに電話をかけ、問い合わせたという。

「頓珍漢なことばかりでした。博報堂や電通、レコード会社に『作曲家になりたいんです。就職させて下さい』って(笑)。あとで懇意になったレコード会社の人から、作曲はフリーランスでできることを知り、『あ、そうなんだ!』って」

芸能コースがあるという理由で東京・堀越高校に進んだものの、事務所に所属していないので「一般コース」にしか入れなかったため、そりが合わず、二年生で中退。その後、本牧のガソリンスタンドで働きながら、デモテープを作ってはレコード会社に送る生活を続けた。

レコード会社ポリスターから声が掛かり、シンガーとしてデビューしたのはロックンロールバンド「クールス」だ。初代リーダーの舘ひろし、バイク・チームのサブ・リーダー岩城滉一などを輩出していることで知られる。

「ソロデビューの話もあったんですが、もっと揉まれた方がいいと思って断りました。十七歳の時に作った曲を、クールスのジェームス藤木さんがアレンジしてくれて、それが自分のデビューシングルになった。めちゃくちゃ嬉しかった」

タイトルは『シンデレラ・リバティ』。その意味を彼は語る。

「十七歳の時、横須賀のドブ板通り(商店街)で仕入れた、ステッカーの文字です。ドブ板のおじさん曰く、横須賀の街で飲んでいる軍人さんは、夜十二時になったら船に帰還しないといけない。それを忘れちゃうといけないから、いろんな店にそれが貼られていたんです。兵隊さんがそのステッカーを見て、船に帰らなきゃって。『いい話だな』と思ってできた曲です」

米海軍の俗語で、十二時までの外出許可を意味する「シンデレラ・リバティ」。明るくも、どこか切ない長音階のロックンロールは、今なお多くのファンに愛聴され続けている。

未来のないバンドから「タイガー&ドラゴン」へ

「クールス」を脱退し、しばらく貿易関係の仕事に就いていた横山だったが、音楽の神様はそうそう彼を手放さず、再びスポットライトの世界に呼び戻す。CKB結成、一九九七年のことだ。横浜・長者町のライブハウス「FRIDAY」では、定期的にライブを開催し、耳の肥えたハマッ子たちを酔わせた。いっぽう、二〇〇〇年代初頭のある日、音楽誌にこんな酷評が載った。

「未来のないバンド」

出版社に抗議の電話をかけようとして、横山は受話器を握った。そして一呼吸し、彼は受話器を置いた。

「たしかに言う通りだ」

脳裏に鳴り響く「理想の音楽」。それを実現できるバンド作りをしていない自分が悪い。横山は猛省した。彼は当時をこう振り返る。

「自分も多少はそう思っていたんですよね。だから余計刺さっちゃった。この先どうなっちゃうのかなって思っているところに言われたんで」

二〇〇一年、CKBはアルバムを発表せずに、一年間、「空走期間」を設けた。翌年からリニューアルスタート。金管のキリッとした響きと軽快な楽曲が印象に残る。横山は言う。

「『グラン・ツーリズモ』ですね。水を得た魚のようにホーンセクション、キーボード、コーラスが揃った。悔しさをバネにできた」

横浜のライブシーンを中心としていたCKB支持の輪が、全国に飛躍的に広がったのは、言うまでもなくTBS系のドラマ「タイガー&ドラゴン」に主題歌が起用されたことだろう。あの、「♪俺の、俺の、俺の話を聞け〜」という、男臭く泥臭いサビは、ただし、彼らの紡ぐ楽曲においてはマイナーな存在だ。

「もともとCKBの曲はちょっと不良なシティポップが八割とか九割。あの曲は、本当に奇跡のように、自分にあまりないタイプの曲で、世の中に出て行っちゃったんで、ちょっと混乱したんです。あの曲でハマった人がアルバムを買って、がっかりされたことも多いと思うんですよ」

けれども、それは一過性のことだった。その後、CKBを評価する声は大きくなるばかりで、大手スーパーマーケット、商社などのCMに楽曲が次々起用された。そしてかつて自身が一時在籍した高校の校歌、横浜市のごみ収集車のメロディに至るまで、軽快で親しみやすいCKBサウンドに魅了される人々は増え、ファン同士の交流も深まっていった。その輪の強固さは、疫禍をものともしない。

「お客様は神様です! 恐れ多くも三波春夫さんの金言ですが、これを言わずにいられない心境でした」。横山はそう言って目を細めた。

特に、このコロナ禍のさなかにも途切れなかったのは、「生身のライブが観たい」という声だ。横山は言う。

「こっちもそう思っていたから、嬉しいですよね。忘れずにいてくれたのかっていう」

初の全曲カバーアルバム

デビュー四十周年を迎えた横山は、CKBのルーツを探るアルバム『好きなんだよ』を、二〇二一年九月にリリースした。つねに作曲家志向、「東洋一のサウンド・マシーン」である横山が、この記念すべき年に放ったのは、なんと「全曲カバーアルバム」。ファンや音楽業界を驚かせた。その真意について横山は語る。

「これまでもカバー曲は何回か、歌ってきました。ただアルバムでカバーしたいな、って気持ちの前にオリジナル曲がいっぱいできちゃうから。カバーを入れる隙がなかったんですね。どんどん新曲ができちゃうと、そっちをやりたくなっちゃう。大義名分として、『末尾に一がつく年にはオリジナルアルバムを出さない』って決めているので、『あ、今年だったらカバーを出せるな』と思ったんです」

『モンロー・ウォーク』『ルビーの指環』『冬のリヴィエラ』『空港』『横須賀ストーリー』……。誰もが知る昭和の名曲をラインナップにずらりと並べた。しかし彼が歌うと、どの曲も濃厚な横山サウンドに変換され、リミックスというより、オリジナル曲にすら聞こえるほどだ。その選曲には悩んだという。

「やりたかったけど、諦めた曲もいっぱいあります。好きだけど自分にはできなかった、とか。例えば、泣く泣くやらなかった曲は大橋純子さんの『シンプル・ラブ』。すごく大好きで、すごく影響を受けた曲なんですけど、キーを、自分のキーにしたら『あれっ? 曲の良さが引き出せてないぞ』って」

改めて聴き直し、脳内に残っている記憶の音と原曲のギャップに驚いたという。彼は言う。

「自分が歌うと思って聴くと、気が付いていなかった音やアレンジがたくさんあった。一度しか出てこない音があったりして、すごく贅沢に作られている。いろんな要素が入っているのに、音が喧嘩しなかったり、素晴らしいアンサンブルがあったり、クオリティの高さを再発見しました」

中森明菜の『難破船』、シュガー・ベイブの『DOWN TOWN』など、往年の装いが斬新にリニューアルされ、すっかりCKBの楽曲になったものが多いいっぽうで、矢沢永吉の『時間よ止まれ』に関しては、青春時代の横山が熱い視線を送り続けた矢沢の楽曲そのもの、といった趣に仕上がっている。

「あの曲に関しては原曲を、お習字でなぞるぐらいの感じでやりました。曲の終わりのフェードアウトの部分は、永ちゃんが終えるその先を、勝手に、自分たちで捏造、創作したんです。遅めにフェードアウトして、『実はこうなっていたらいいな』みたいな。そういうのをやって作りました」

大瀧詠一作曲の『冬のリヴィエラ』に関しては、かつて大瀧がラジオか音楽誌で、スカンジナビアのギターインストゥルメンタルの魅力について語っていたのを横山少年もギタリストの小野瀬も覚えていた。それで、冒頭はスカンジナビアっぽいイントロにアレンジ。大瀧といえば七〇年代前半に一世を風靡した「はっぴいえんど」。……と、くれば細野晴臣。曲の中盤に、彼がお得意とした「東洋的サウンド」を突然加えた。いたずらっ子のような表情で横山は語る。

「細野さんの一連のエキゾチックシリーズからのインスパイア。同じバンドにいたから。そういうのって、『よそ』にしかできないんで。僕ら『よそ』なんで、やってみました」

街の「磁力」に引き寄せられて

六十一歳。今もなお、横浜の街に軸足を置いている。ドラスティックな変貌を遂げる「ハマの大都会」を、横山は定点観測している。

「なんて言うんですかね、ウワモノはつねに変化している。昔から、つねに工事中。『横浜(仮)』みたいな感じ。みなとみらいも、横浜駅も、つねに落ち着きがない。数日前とで変わっちゃうみたいな感じ。良くも悪くもあるところなんですけど。あまり、そこに僕らが一喜一憂することはないですね。いつも本牧の人たちと、お茶飲んだり話したりしてるし。僕はずっとガラケーとか使っていて怒られるんです。『ダメだよ、進化しないと』って(笑)」

ただ、同時に横山はこんなふうに考えている。

「ずっと同じところにいるけれど、自分たちも少しずつ変わっている。聴く音楽も同じ」。彼は言う。

「昨年、懐かしいと思った音楽と、今年に懐かしいと思う音楽は違うんです。オールディーズの古い曲も、『今、響くのはこれだよね』みたいな話をしていたりとか」

古い曲でも、今、心に響いてくるものは、新曲と同じ。今の時代に揺さぶりをかける。

「新品じゃなくても、今、新鮮なのはこれ、みたいな話をして。仲間と一致したりすると『おー!』って」

本牧の喫茶店では、十歳以上も年上の友人と語り明かすという。酒を嗜まない横山は、もっぱらノンアルコールだ。

「ロックンロールグリーンティーっていう、まあ、普通の日本茶なんですけど(笑)。あとは、ルートビアにアイスクリームをのっけたやつとか、クリームソーダ。もうめちゃくちゃ甘い」

そして、〆には本牧名物のハワイ焼きそば「本牧チャウメン」をすする。桜エビの香ばしさが絶品だそうだ。

ソウル、バンコク、上海……。国境が閉ざされる直前まで、横山は、東洋の数々の大都会を出歩いては、「磁場」に身を置いてきた。とりわけその「磁力」が強く、いくつかの楽曲にもインスピレーションを与えてきた街がある。香港だ。

「湾仔、銅羅湾、あと、尖沙咀。同じとこばっかり行くんですけど、行くたびに感じるものがあるんです。それからビクトリアピーク。高層ビルが増えて変わっちゃったけど、それはそれでアリかなって」

アメーバのように変貌し続ける香港の都市の姿は、そこはかとなく横浜と似ている。

「何か、『やんなきゃいいのに、ってことをいっぱいやる』みたいなところ。次の年に行ったら全然違っていた、みたいな。そういうところも似ていて、親近感ありますよね」

そして香港をめぐるここ数年の報道を、横山はじっと見守っている。彼は言う。

「いつか、確かめに行ってみたいですね」

ジャンルも国も越えて作り続ける

筑波山から吹き下ろす寒風を浴びながら、横山は時折、「音速の人」と化す。二〇一六年から趣味で始めたカーレースに、横山はすっかりはまってしまった。オフの日には、法定速度を守って「筑波サーキット」に向かい、そしてぶっ飛ばす。

「興奮がずっと続いているんです。健康なんか気にしていなかったのに、レースを始めてからジムに行くようになりました。そういうのが楽しみになってきた」

六歳の時に、米国製作の映画「グラン・プリ」を観て、F1グランプリの世界を知り、十代の頃には、作曲家・ピアニスト・レーサー・映画監督の三保敬太郎氏が作曲した「11PM」の主題歌に魅了された。

「格好良い人の像を三保さんに重ねていたんで、自分もモータースポーツと音楽と両方やる人間になれたらいいな、と。それが実現して、『ああ、この感じになりたかったんだ』って」

前を走る車に、近づきたい。

抜きたい。

後ろの車がミラーに映るとハラハラ、ドキドキ。

そんな、日常ではできない体験が、横山にとっては一つひとつ新鮮なのだそうだ。

「本気で悔しいと思えるんです。感情の起伏が上下することで活性化する。生きている感じがするんですね。勿論、ライブ会場がまさにそういう現場ですけど、(ライブを自粛した)コロナの時は、車に乗っていて本当に救われました」

六十代、七十代、そして八十代──。これからも現役で走り続ける横山は、音楽のことを「タイムマシン」と評する。

「タイムマシン。この一小節を聴いただけで、当時の匂いだったり、光だったりを感じることができる。ワープできる。その心の構造って、どんなんかな。考えても答えは出ないから、そういう曲作っちゃおう、って感じではあるんです」

匂い、光、タイムマシン。横山の楽曲が生まれるのは、ほうぼうに飛び交う電波が、突然バチッと合った瞬間だ。彼は「信号」という言葉を使って説明してくれた。

「コードがシンプルでも、すごく難しいコードでも、どんなジャンルでも、何か訴えてくる信号みたいな、響いてくるものがある。服もデザインもそうなんですけど、信号があるかないかですね。だからジャンル、あんまり関係ない。国も関係ない」

横山が、その信号の存在を感じるアーティストは、たとえば藤井風、そして星野源だという。

「藤井風さんは、メロディーライン、歌い方、サウンドも全部いい。何周か回ったような『年上感』がある。僕らが中高生の時の年上の人たちがやっている感じ。いつまで経っても、お相撲さんが年上っていうのと同じ感じ(笑)。びっくりしました」

星野源については、「妄想の中にあったことが具現化した感じ。『俺、こういうのやりたかったな』。引き出せてなかった部分を引き出してくれた」と賛辞を送っている。

思い出せない記憶を刺激される。

潜在意識が揺さぶられる。

自らの曲でも、他人の曲でも、そんな曲を、横山はこよなく愛している。そして、これからも作り続けていく。

「普通に考えたら、やってられなくなっちゃうことってあると思う。どっか、ちょっとネジが一本、ないのか、多いのか、ちょっと吹っ飛んでいる感じ(笑)。危機一髪の時にも何とかなっちゃう。鈍感力に救われているっていうのは、僕も、メンバーも、スタッフもあると思います」

港に停泊している船舶が、遠い汽笛を鳴らした。起伏に富んだ街に、こだまのように響きわたっていった。

〈ツアー情報〉

CRAZY KEN BAND TOUR

* 好きなんだよ 2021-2022

2022年1月29日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00

全席指定

前売り7,600円(税込み) 当日券8,100円(税込み)

問合せ:ジー・アイ・ピー

0570-01-9999(24時間自動音声案内)

↓振替公演

2022年4月30日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00

全席指定

前売り7,600円(税込み) 当日券8,100円(税込み)

問合せ:泣きながらツイスト実行委員会

090-8474-2296

↓振替公演

2022年4月17日(日)

OPEN 16:00 / START 17:00

全席指定

前売り7,600円(税込み) 当日券8,100円(税込み)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション

03-5720-9999(平日12時-15時)

クレイジーケンバンドNEWアルバム

『好きなんだよ』好評発売中!

横山 剣(よこやま・けん)

1960年、横浜市出身。クレイジーケンバンド・リーダー。ダブルジョイレコーズ代表取締役。地元横浜を中心に活動し、81年にクールスRCのコンポーザー兼ヴォーカルとしてデビュー。以降、ダック・テールズ、ZAZOU、CK’Sなどのバンドを経て、97年に「東洋一のサウンド・マシーン」クレイジーケンバンドを結成。作曲家として和田アキ子、SMAP、堺正章、渚ようこなど多くのアーティストに楽曲を提供。その音楽活動は多岐にわたる。著書に『クレイジーケンズ マイ・スタンダード』(小学館文庫)。初の全曲カバーアルバム『好きなんだよ』好評発売中。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年1月号掲載〉