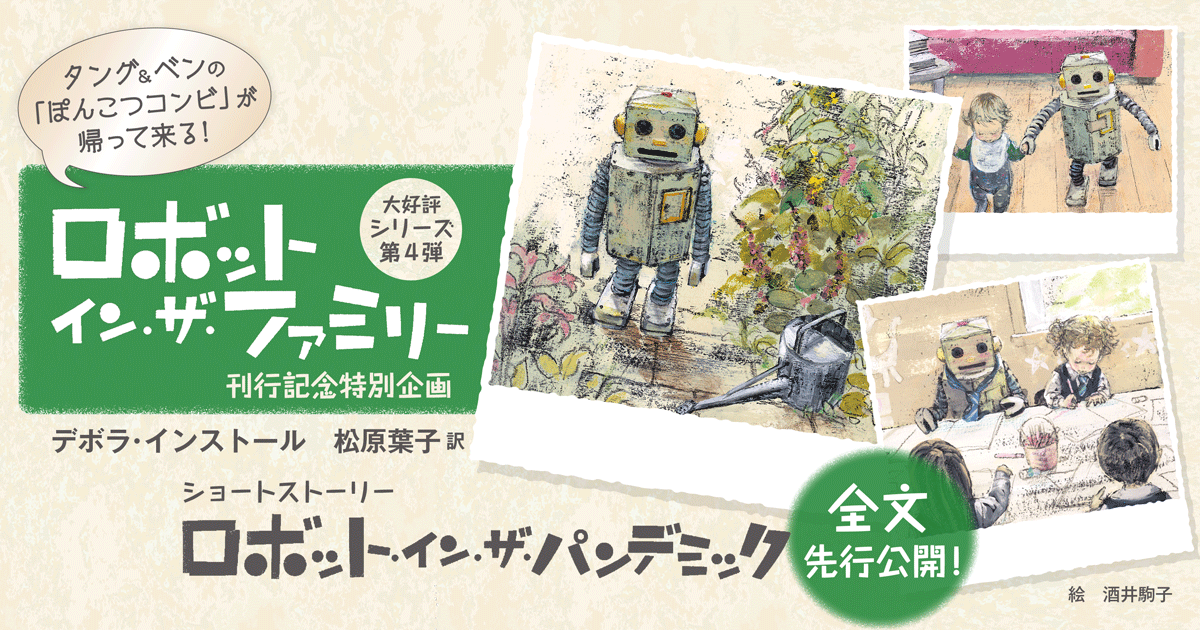

ショートストーリー『ロボット・イン・ザ・パンデミック』全文先行公開!

シリーズ第1弾『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の劇団四季によるミュージカル開幕(2020年10月3日、自由劇場)がいよいよ迫り、それに先立ち9月8日には、待望のシリーズ第4弾『ロボット・イン・ザ・ファミリー』が発売されます! またまた新たなロボットを迎え、ぽんこつ男の子ロボのタングと40歳になった元ダメ男のベン、ベンの妻エイミーや娘のボニーの一家はますます賑やかに。

本書の巻末には、著者のデボラ・インストールさんが緊急寄稿したショートストーリー『ロボット・イン・ザ・パンデミック』も収録。世界的パンデミックの中、タングが「僕もみんなの役に立ちたい!」と立ち上がりました。刊行に先立ち小説丸の読者の方だけに全文を公開致します。コロナ禍中で疲れた心を癒やして頂ければ幸いです。

タングと暮らすようになってもう何年にもなる。タングの体にあるいくつものへこみも、どんなにこすっても取れない汚れも、全部把握しているし、人間くさいとは言え半分くらいはロボットっぽさの残る声の抑揚も聞きとれる。それでもいまだに毎週のようにタングの言うことややることに驚かされる。

ある日、とりわけびっくりすることがあった。僕が居間に入っていった時のことだ。タングはソファにもたれるようにして床に座り、胸元のガムテープをいじっていた。見るからに元気がない。僕は慌ててそばに駆けよった。

「タング?」と、その場にかがみ、タングの肩に手を載せた。「どうした? 大丈夫か?」

タングが頭をくるりと回して僕を見た。金属製の左右の瞼が平行線を描くように斜めになっている。ちっとも大丈夫ではない。

タングは片手を上げてテレビを指した。ちょうど夕方のニュースの時間で、今日のニュースをまとめて伝えているところだった。何人もの記者が全国各地、いや、世界各地からいつもどおりに情報を伝えようとしていたが、どの記者も周囲の人からかなり離れて立っていて、やけにぽつんとして見えた。報道の仕事においてさえ、人と人との十分な距離が求められる。今はそれが普通なのだ。

僕やエイミーにしても仕事は続けているが、これまでみたいに裁判所内の事務所や動物病院には行けず、できることには限りがあった。ビデオ会議中に子どもやロボットが、下手をすればふたり一緒にやって来て、子どもはサンドイッチが食べたいとねだり、ロボットはふざけて画面をタップしようとする状況ではなおさらだ。僕の診察にしても今までと勝手が違い、我が子がかわいがっているペットのモルモットが今にも死にそうだと切羽詰まって助けを求めてきた親のために、視覚情報を頼りにオンラインで診察するという、これまでにない経験もしている。

僕がリモコンに手を伸ばしてテレビを消そうとしたら、タングがマジックハンドの手で僕の手を押さえた。

「僕、助けたい」タングは言った。

僕はため息をついた。

「あのな、言われたことをきちんと守る以外に僕らにできることはあまりないんだ。とにかく家にいて……」

途中からタングは頭を左右に振り続けていた。あまりに激しく振るものだから、頭が外れてしまうのではないかと一瞬心配になった。やがてタングはソファにもたれるのをやめ、上体を起こしてきちんと座り直すと、もう一度僕を見つめた。

「そんなことない。僕、助けられるよ。おうちにいるだけじゃなくて、もっとできるよ」

「どういうことだ?」

そう尋ねたら、横目でちらりと見られた。何でそんなこともわからないのと言わんばかりだ。

「タングは、自分は病気にはならないって言いたいんだよ」

背後からもどかしげな声がした。「そういうことだよね、タング?」

ボニーだ。世間は僕がロボットのことを何でもわかっているように思っているが、最近ではボニーの方がよほどロボットの気持ちを理解し、代弁できる。ボニーはソファの肘掛けを乗り越え、座面にあぐらをかいた。タングがボニーの方に顔を振りむけ、うなずく。

「まあ、そりゃ……そうだろうけど……」

「たくさんの人が、人も物も足りなくて困ってる」タングは言った。「それに病院にはものすごく具合の悪い人がいっぱいいて、その人たちをよくするために働いてる人たちも病気になるかもしれなくて、ほんとになっちゃって、それがひどくなってる人だっているんだよ。病気を治そうと頑張ってる人たちも病気になっちゃうかもしれないのに、病気にならない僕がここに座ってるだけで何もしないなんておかしいよ」

「だけど……」反論しかけたものの、それ以上言葉が続かなかった。タングの言うとおりだからだ。僕はタングを守るという視点で話をしようとしている。だが、今回に限っては誰より安全なのはタングだ。たしかにタングなら皆の助けになれるかもしれない。

「わかった」少しの間を置いて、僕は言った。「それで、タングは具体的にどうやって〝助ける〟つもりなんだ?」

タングは両手を掲げて肩をすくめた。

「何か、これをしたいってアイディアがあったはずだろ?」

タングがまたしても肩をすくめる。

「ないよ。考えてる途中でベンが話しかけてくるんだもん。どうやって助けるかは、まだ思いついてなかった。とにかく何かできるはずって考えてただけ」

ボニーがこれは大変だとばかりに頬を膨らませた。「うまい方法を考えないとね」

エイミーが部屋を行ったり来たりした。片方の腕で腹の辺りを抱き、もう一方の肘をその腕に載せ、指先で顎を叩いている。

「つまり、私たちには行けない場所にも自分なら行ける、病気にならないからと、こういうわけね?」

「うん。でも、最後に僕をきれいにできるところじゃないとだめだよ。だって、そのまま家に帰ったら、僕のせいでみんなが病気になっちゃうかもしれない」

「そうね。じゃあ、ご近所を回って必要なものを届けてあげるっていうのはどう?」

「それはやだ」

「どうして?」

「暑い中でいっぱい歩かないとだめだし、あちこち回っていろんなものを取ってくるなんて無理だもん」

「それもそうね」

「じゃあ、僕と動物病院に行くか? 急患が入った時に」そう提案してみたものの、たぶん来たがらないだろうなと思った。タングはボニーと違って獣医学にはあまり興味がない。飼っているペットのことは大好きだが、タングは基本的に人間が好きなロボットなのだ。

タングはかぶりを振ってうつむいた。

「どうしたの?」エイミーが尋ねた。

- 1

- 2