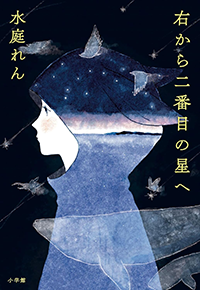

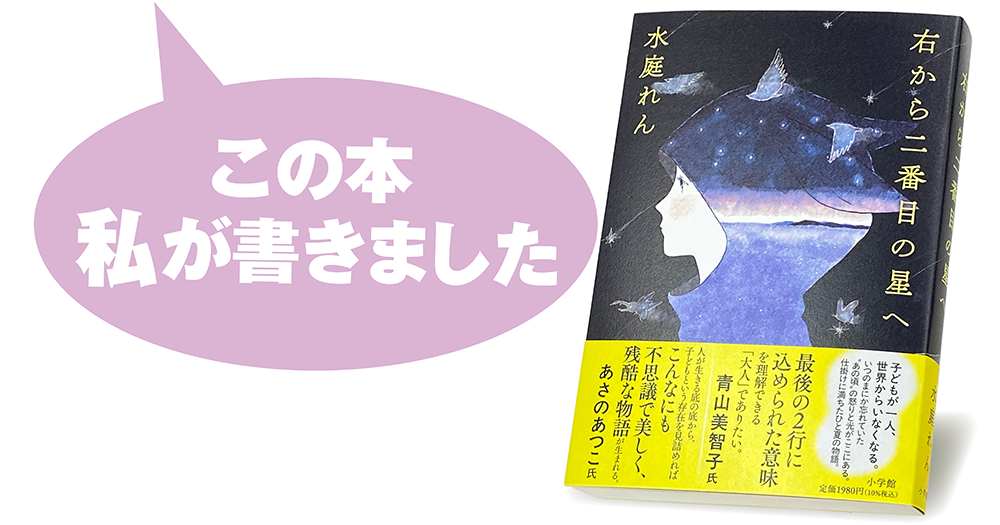

水庭れん『右から二番目の星へ』

免許更新

先日、普通自動車免許の更新に行ってきました。

運転機会の少ない私は「優良」ドライバーに該当するそうで、30分足らずの動画を観て、写真を撮り直せば手続きは完了します。

免許を取ったのは10年前、20歳になる直前でした。当時はまだ成人年齢の引き下げ前で、未成年だったことになります。

たまに運転していると、ふと背筋が冷たくなることがあります。顔も見えない者同士が、数百キロもある鉄の塊を高速で動かしているにもかかわらず、ルールや良識に従うことでかろうじて秩序を保っている──目の前の光景に、驚異と脅威を感じる瞬間があるのです。

実際、危険な運転をする車や、不運な事故現場に出くわすことも多々あります。

仮に、或る車が歩行者との間で事故を起こしたとします。この場合、基本的に車側の責任が重くなりやすいのはよく知られた話かと思います。歩行者は「交通弱者」であり、重大な被害を受けやすいというのがその理由です。

運転経験者の中には、この前提に腑に落ちない思いを抱いたことがある方もいるんじゃないでしょうか。「歩行者が全面的に悪いことも多いのに!?」と。私もあります。生身の人間が自ら車道に飛び出すあのドラマの名シーンは、トラック側からすればたまったものじゃないですよね。

それでも個人的には、両者の関係は車側が不公平を覚えるくらいがちょうどいいと思います。歪ともいえるバランスとなってようやく、車側は交通弱者の存在を強く意識するのだろうと思うからです。運転者の過失や暴走ひとつで、あるいは車同士の事故による二次的被害であっても、歩行者たちの日常は否応なしに壊れます。車両に乗る以上は自らの重さや速さを忘れてはいけない、と。

さて。なぜこんなことを長々書いたかというと、この構図が、私が『右から二番目の星へ』という小説で描きたかったものにどこか近いように思えたからです。白状すると、「車=大人」「歩行者=子ども」にたとえていました。

この小説は「大人と子ども」の関係が中心的なテーマになっています。計6人の少年少女の視点から、大人になることについて考えた物語です。

大人と子どもの間に免許など存在しませんし、ひと口に大人と言ってもその車両は様々で、簡単に割り切れる話ではありません。

では、このたとえ話において「優良」ドライバーは存在するのか。存在するとして、そうなるにはどうすればいいのか。本作を介して、一緒に考えられたら嬉しいです。

水庭れん(みずにわ・れん)

1995年青森県生まれ、大阪府育ち。早稲田大学文学部卒。2022年、『うるうの朝顔』で第17回小説現代長編新人賞を受賞、23年に同作でデビュー。他の著書に『今宵も猫は交信中』がある。