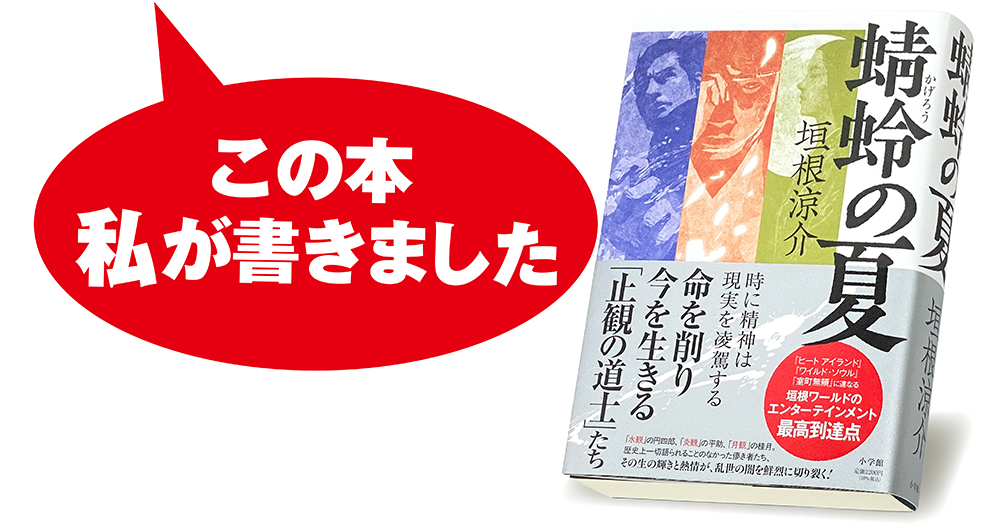

垣根涼介『蜻蛉の夏』

結局、好きなことしかやっていない。

作家としてプロデビューしてから、25年が経った。

物書きになろうと小説を書き始めてからだと、かれこれ30年近くになる。

私は、作家としては、わりと恵まれている部類に入るのかも知れない。

初めて書いた長編小説がすんなりとデビュー作になったし、この25年間、特に食うに困ったこともない。小説の題材も、その時々に好きなものを好きなだけ書いてきた。

当初の頃は、犯罪小説ばかりを書いていた。刑事や体制側から見た犯罪者より、その犯罪者の視点から見た社会構造の矛盾や怒り、システムから零れ落ちてゆく者の絶望や狂気、わずかな希望にフォーカスしたかった。

次に、勤め人の「お仕事小説」を書いた。プロのリストラ面接官に対峙する人々の話だ。自らがクビになるかも知れない極限状態の中で、個々人が仕事をする意味を、改めて炙り出したかった。

今は15年ほど、歴史小説ばかり書いている。歴史上の人物を、自分なりの視座と斜度で描きたかった。例えば足利尊氏ならば、(私の解釈では)室町幕府を興した英傑などでは決してなく、人に担がれ易いだけが能の、単なる「お人好し」であった。

こうしてつらつらと書いてみると、結局、私は好きなことしかやっていない(笑)。

けれど、私も読者が買う本の印税で食べている立場であるから、読み手の声はいちおう気にしている。そして、そんな読者の感想で、この10年ほどで最も多かったのが、

「今の歴史小説もいいけれど、昔の『ヒート アイランド』や『ワイルド・ソウル』みたいな、ヒリヒリするような小説もまた読みたい」

というものだった。

これらの犯罪小説は、20年以上も前に書いたものだ。なのに、今でも根強いリクエストがある。ということは、ここに、私の作家として求められる資質も未だに存在するのだろう。

だから、その要望に一度は応えたかった。拙著を長年読み続けてくれた読者への、感謝の気持ちもある。

そのようなわけで今回、『蜻蛉の夏』を書いた。

歴史の暗部から生まれた「止観の道士」たちが活躍する戦国小説だ。

彼らが操る幻術は、(その一部は)本当に実在していた。現実を精神で凌駕しようとする道士の生き様は、合理に反する。その意味で、決して癒されることのない自己矛盾を抱えた犯罪小説でもある。ゆえに、徹底して話をエンタメに転がしても、何がしかの精神性が読者に残る気がした。

何故なら現代の我らも、この欲望と情報が剥き出しの社会システムの中で、絶えず二律背反の波に晒されている生き物だからである。

垣根涼介(かきね・りょうすけ)

1966年長崎県生まれ。2000年『午前三時のルースター』でサントリーミステリー大賞と読者賞をダブル受賞。04年『ワイルド・ソウル』で大藪春彦賞、吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞の史上初となる三冠を達成。05年『君たちに明日はない』で山本周五郎賞、16年『室町無頼』で本屋が選ぶ時代小説大賞、23年『極楽征夷大将軍』で直木賞を受賞。その他の著書に『ヒートアイランド』『ゆりかごで眠れ』『光秀の定理』『信長の原理』『涅槃』などがある。