インタビュー 谷崎由依さん 『囚われの島』

うまく近づけない、でもまったく近づいていないわけでもない。

そういう関係を書きたかったんです。

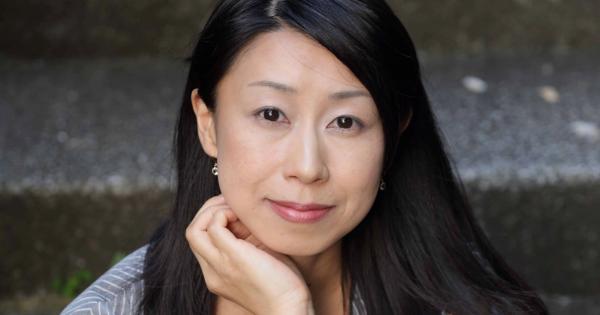

小説家、翻訳家として活躍する谷崎由依さんがデビュー10周年で長篇を上梓。『囚われの島』は、現代社会の都会と戦争前夜の地方を繋ぐ、不思議な糸が紡がれていく。さまざまな要素の詰まった本作が生まれるきっかけはどこにあったのか。

ある日突然イメージが降りてきた

海を行く小舟が向かう先に小島がある。その島に〈ぼく〉はずっといる。島から出てはいけないと言われているのだ。理由は〈ぼく〉の顔が化け物だから──。谷崎由依さんの新作長篇『囚われの島』は、そんな不気味で不可解な場面から始まる。2007年に「舞い落ちる村」で文學界新人賞を受賞してデビューして以来、中篇を発表してきた彼女にとって、これが初の長篇になる。その出発点は、ちょっと不思議。

「2010年くらいから長篇も書いてみたいと思っていたのですがそのままにしていたところ、2013年の6月に突然、船を待っている、目の見えない男のイメージが降りてきたんです。これは書かないといけない、しかも中篇ではなく長篇にしないと、と思いました。でもきっかけが掴めずにいたら、毎年6月になるとこの小説が“私を書いて”とせっついてくるようになって(笑)」

実際の冒頭の場面は、最初にイメージが降りてきた時のメモからほとんど変えていないという。以降、いろんな場面が頭に浮かぶたびに、ノートに書き留めてきた。だが本格的な執筆に至らず、2015年には近畿大学の専任講師となり、にわかに多忙の身となる。

「それまでは家にひきこもって気楽に暮らしていたので、1年目がものすごく大変で。この先小説に取り掛かる時間があるか不安になりました。それで、書けるうちに書いておかなければと思い、河出書房新社の担当者に、ずっと書かずにきてしまっている話があると話したら“それを書かなきゃ駄目ですよ”と言ってくださって。そこからいよいよ動き出した感じですね」

本作は3部構成だ。第1部の主人公は、新聞記者の静元由良。偶然バーで盲目の調律師、徳田俊と出会い、強烈に惹きつけられた彼女は半ば強引に彼に近づき、彼の暮らす部屋に通う仲になる。殺風景なその部屋で、彼が飼っているのは蚕だ。ある時ふとした会話から、二人は同じ夢を見ていることが分かる。夢の中で由良は小舟に乗って島に向かい、徳田は島で誰かが来るのを待っている……。第2部は戦争前夜、養蚕で栄えやがて衰退していく村と海辺の島の秘密を描き、第3部は再び舞台が現代日本に戻る。

由良と徳田という人物については、 「冒頭のイメージが〈ぼく〉が誰かに語っている形でしたから聞いている人がいるはずで、それは女性かなと思いました。最初はカウンセラーにしようかと考えましたが、もっと社会と結びついた人物である気がして、新聞記者という職業にしました」

職場の上司と男女の仲にある由良だが、その相手にパワハラめいた扱いを受けることも。

「無意識のうちに女性らしさみたいなものを身に付けさせられてそれが当たり前になり、自分が性的に搾取されていることに気づいていない女性は多い気がします。由良もそういうタイプでしたが、徳田に会ってからは、見えなかったものが見えてくるようになる。自分が搾取されていることにも気づいていくんです」

由良と徳田は恋愛関係になるかといえば、そうとも言えず、かなり微妙である。

「恋愛に似ているけれど恋愛と言いきれない関係についても、どこかで書きたかったんです。現代の人間関係と価値観をちゃんと書きたいと思っていたので。由良は誰かに過剰にコミットしてしまうところがありますが、人に興味を持って近づこうとするけれどもうまく近づけない、でもまったく近づいていないわけでもない。そういう関係を書きたかったんです」

養蚕による村の栄枯盛衰

彼女が取材を通してコミットしたのは、蚕である。福井県出身の谷崎さんは、もともと若狭湾や養蚕の話を書きたいと思っていたという。

「私のうちは曾祖母と祖父も一緒に暮らしていた大家族だったんです。福井は共働き率が高く、うちも大人たちはみんな働きに出て、家には曾祖母しかいませんでした。それで、昔話を延々と聞かされていました。昔絹織物の織子さんをしていた話もずっと聞かされていたので、そのためか、私が書く小説には自然と糸や絹が出てくる。絹から遡って、蚕にも興味が湧いたのかなと思います(笑)」

第2部で描かれる村は、戦争の足音が聞こえてくる時代が舞台だ。海辺近くのその村は漁業も農業もうまくいかず、だが養蚕を始めたことで一気に栄えていく。重要な役割を果たしていた女性の運命、海に浮かぶ小島の謎。現実と幻想が融合する世界が広がっていく。

「母によると、小さい頃は県道に馬車が走っていたそうです。そういう話を聞くと、今のこの世界というのは結構最近できたものだと感じます。実際、この10年でも世界はものすごい速さで変わっていますよね。だから現実を裏返すと、第2部で書いたようなもの、具体的な物でなくてもメンタリティみたいなものは残っているはず。それで、第2部では現実と幻想的な村を接続させてみました」

それは由良や徳田にも繋がっていく。

「徳田の与えられた生は、遡っていくと彼のお母さんやお祖母さん、ひいお祖母さんに辿り着く。彼女たちが背負わされた業を、今は彼が引き受けて、都会のすみでひっそりと生きて、誰かが扉をあけてくれるのを待っている。そのイメージは最初の頃からありました」

本作を執筆するにあたって、蚕のことも改めて調べたという。

「もともと品種改良された生き物であること、真っ白であること、実はものすごく潔癖であることなどが現代人っぽいなと思いました。大人になる前に人間の都合で殺されてしまうし、日本の近代化を支えたけれど、ほんの短期間で栄えて捨てられていった存在でもある。そういうことが分かってくるうちに、政治的な問題意識にも繋がっていったように思います」

蚕の雌雄の扱いの違いも、由良の直面している女性の生きづらさに通じるところがある。というのも、 「2013年に養蚕農家に見学に行った時、案内してくださった絹織物を扱うお店の方が、プラチナボーイという、雄だけの品種があると教えてくれたんです。雄しかいない、という意味がまったく分かりませんでした。その品種については作中では“銀色の少年”という名前にして書いていますが、雄と雌で糸の品質が違うから、雄の糸ばかり尊重されるというのも腹立たしいなと思って(笑)。それも由良の問題意識と重なっていきますよね」

取材の際には、再び「物語に呼ばれた」と感じたこともあった。

「主人公に由良という名前をつけたのは、実は名古屋の熱田神宮の由良姫からなんです。2012年の大河ドラマの『平清盛』に出てくる由良姫が緑の衣裳を着ていたんですが、番組サイトの説明を読むと緑は自然から霊感を得る色だから、などと書かれてあって。もともと神官の娘で霊的な力があるといわれていた人物なんですよね。この小説の主人公も霊感というか、徳田の持っている暗い部分に感応し、ある種、引きずられてしまうような感受性の持ち主なので、由良という名前にしました。京都の北で養蚕が盛んだった地域に由良川が流れているとはじめて知ったのは、その後、養蚕の研究所に取材に行った時でした」

自分の好きなモチーフを詰め込んで

ほかにも本作にはさまざまなモチーフが織り込まれている。たとえば、ミノタウルスや俊徳丸といった、神話や伝承。

「神話は最初から考えていたわけではなく、後から冒頭の部分は盲目のミノタウルス神話に似ていると気づいたんです。大阪の四天王寺の、失明する俊徳丸の伝説は前から興味を持っていました。それと、中沢新一さんの『大阪アースダイバー』を読んだ時に思い出したのが、笙野頼子さんの『太陽の巫女』という小説。笙野さんの作品には時々、絶対的に弱い者なのに何か強さを秘めているという、価値を逆転させる存在としてスクナヒコナという少年みたいな神様が出てきます。それと俊徳丸伝説が私の中で重なり、徳田という存在が生まれた気がします」

目が見えない、というモチーフは最初に降りてきたイメージからあったわけだが、書けてよかったと感じている。

「〈ダイアローグ・イン・ザ・ダーク〉という体験型のアートに参加したんです。完全な暗闇の中を視覚障害者の方に案内してもらうんですが、それは大きな体験でした。胎内回帰というか、生まれる前の世界に入り込んだような心地よさがあって、明るい場所に出てきた時は寂しくて涙が出てきたくらい。目が見えないことによって逆に分かってくるものがある、ということは書きたいと思っていました」

オルターエゴ(もうひとりの自分)という言葉が出てくるのも印象的。

「アントニオ・タブッキの『インド夜想曲』が大好きなんです。あれは失踪した友人を捜しにインドに行くところから始まる話ですが、占い師との会話に、“マーヤー=この世の仮の姿”と“アトマン=個人のたましい”という言葉が出てくる。今のあなたは仮の姿でしかなく、本当のあなたはここにはいない、と言われるんです。毎日一生懸命生きていても、その自分は違うかもしれない、そういう感覚は自分にもあります。それもきっと、幼い頃に曾祖母から昔話と一緒に仏教の話もすごく聞かされたからかもしれませんが(笑)」

由良にとっては小舟に乗って島に向かっている姿が本来の自分で、記者として今を生きている姿は仮の自分なのかもしれないのだ。

「本当の自分を知ると人はたぶん、生きていけない。向こう側に行ってしまう。だからそれは、怖いことだと思う」

大きな声を出せずに圧せられていく人々や生き物、時代や文化、そして目に見えないものたちを、豊かに掬い上げたこの作品。

「こうして話していると、今まで自分が影響を受けてきたもの、好きだったものが詰め込まれているということに気づきました(笑)」

本作は休日の時間を利用したほか、大学への往復の電車の中でもパソコンを打った。

「ここでちゃんと書かないともう小説が書けなくなるかもしれないという危機感がよかったともいえますね。毎日悩んで闘っている学生たちを見ていることも、小説に影響があったかもしれません。みんなの今後を考えると、たとえば彼らが戦争に行くような世の中になるのは絶対に嫌なんです。それもあって、小説の中に社会的な要素が入ってきたような気がします」

長篇をはじめて書き上げて感じるのは、 「長篇は物語を思う存分展開できるので楽しかったですね。時間の流れを書けたのも嬉しかった。この小説の中では1年しか経っていないけれど、いろんなことが変わっている。実はこの第3部を書いていた去年の夏、祖父が亡くなり、ものすごい喪失感があったんです。第3部の視点人物が見ている世界も何かが無くなっていたと感じさせますが、物事は変化するし、人はいなくなると実感したことが、そこに表れているかもしれません」

現在は中篇を執筆中。ほかに新たに降りてきているイメージもあるという。「やはり長篇になりそうですね」というから、楽しみに待ちたい。