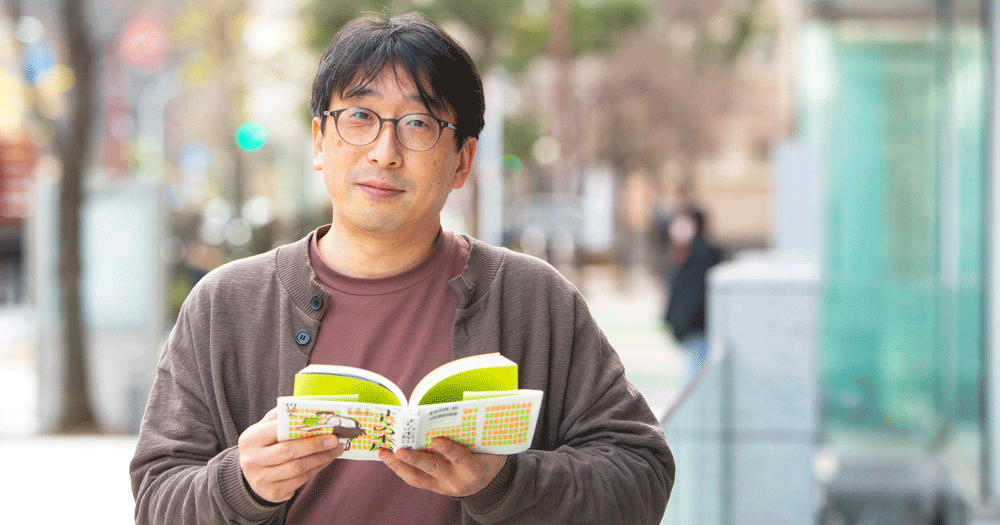

源流の人 第20回 ◇ 田口幹人 (合同会社 未来読書研究所 代表)

書店に生まれ、書店と共に生き続け絶望も乗り越えて「書店員の星」に

まだ見ぬ一冊が拓く新たな人生の扉、次世代へ繋ぐために東奔西走は続く

たった一冊から取次可能。流通の常識を覆す試みで、元書店員は本との出合いの場を広げてゆく。

一冊の本は、読む者を新たな世界へと繋ぐ扉だ──。その信念のもと、本と向き合い続ける人物と出会った。田口幹人。書店員として長年にわたって、店頭から数々の話題作を送り出してきた。記憶に新しいのは、岩手県盛岡市の「さわや書店フェザン店」での活躍だ。全国の書店員や編集者たちから注目を浴びる、「名物書店」の店長として、その礎を築いたのが彼である。二〇一九年、東京に拠点を移してから、田口は合同会社を立ち上げ、今、彼は本の売買だけでなく、著者と読者、そして地域と読者とを結ぶコミュニティづくりに奔走している。合同会社の名は「未来読書研究所」。インタビューに応じてくれた田口は、一言ずつ確かめるような口調で語り始めた。

「『これからの読者』を育てていく、その視点がない限り、この業界に未来はありません」

田口が言うには、これまでの出版業界は、従前の読者、現在の読者ばかりに目を向けてきた。書店も同様で、「今、売れるもの」「売れる可能性があるもの」ばかりを追い求め、走り続けてきた。田口を旗振り役に、編集者や営業、取次、書店員らで構成する「未来読書研究所」のメンバーが目指すのは、その一歩先にあるものだ。田口は語る。

「僕たちが掲げる共通課題として、最も大切なのは、読者をたくさん増やすことに尽きます。未来の読者を一人でも多くつくらなければ。著者と読者が残ることができれば、この業界は回るはず。そして、『なぜそこに本屋が必要なのか』を考えていきたい」

未来の読者をつくるには

未来読書研究所の活動は多岐にわたる。その根幹の一つをなすのが、教育だ。自治体と連携し、読書教育のサポートを行っている。田口自身、岩手での書店員時代から、学校教育の現場に積極的に携わってきた。教壇に立った田口が子どもたちに伝えることは、いたってシンプル。そして、明確だ。

「本を読むってどういうこと?」

田口はその意図を説明する。

「皆、『本を読む意味』を教わっていないんです。今の子たちは合理的に物事を考えるので、学校で『必要だよ』と言われない限り、身につけなくていいものだと思ってしまう」

たとえば音読を嗤われた、課題図書を無理やり読まされた。そんな理由から「本が嫌い」になった子どもたちも大勢いる。そんな子たちも含め、「本を読む」という意義を伝えるためには、どんなアプローチをすれば良いのだろうか。田口は教壇に立つと、最初に子どもにこう語りかけるのだそうだ。

「自分が興味あることを、全部、考えて、言ってみて!」

子どもたちからは、さまざまな声が返ってくる。

「電車に興味があります」

「僕は飛行機」

「料理が好きです」

「ファッションが気になります」

すると田口は一言、子どもたちに話しかける。

「それ、全部、本があるんだよね!」

生まれてから死ぬまでの全部の事象について、何かしらの本が、この世の中には存在しているんだよ。ならば、本を探してみよう。子どもたちは、図書室に行って探し、本と出合う。図書室に関連分野の本がなければ、インターネットで調べたり、先生や保護者の力を借りたりしてみる。これぞ、という一冊を選んだら、じっくり読み込んで、こんどはその魅力を第三者に伝える場を田口は設ける。読書感想文を書かせるのではなく、「魅力を自分の言葉で誰かに伝える」というところがポイントだ。田口は言う。

「自分のやりたいこと、考えていることを、本に置き換えます。興味のある分野は、必ず本があるよ、と教えてあげる。そこが、僕らは『肝』だと考えています」

若者の読書離れ──。そう嘆かれるようになったのは、じつは歴史が古い。ある論文によれば一九七〇年代にまで遡る。

「つまりは当時、言われていた世代が、もう六十代半ば。現役世代は全員、『読書離れ世代』です。親から本を読むよう諭されることが減るなか、本について考える時間を子どもの頃につくっておくことが大切です」

ここにきて、田口らの思いは加速している。というのも、すべての小中学校の児童・生徒の手元にPCやタブレット端末を一台ずつ配る「GIGAスクール構想」が、文部科学省によって全国的に急ピッチで進んでいるからだ。「オンライン図書館」などのアプリを通じ、子どもたちが電子書籍に触れる機会が飛躍的に増える可能性が高くなった。ならば、今こそ、「本を読む意味」を伝えたい。

ところで、本を取り巻く世界は、このコロナ禍で予想外のうねりを起こしている。

一九九〇年代中盤をピークに、紙の出版物の売上は減り続けた。そんな「出版不況」の余波を受け、国内に現在、約三千社ある出版社や、約一万ある書店にも、影響が及んでいる。市町村内に一軒も書店のない「書店空白地」さえ、全国で二割以上にまで増えた。ところが、この疫禍によって価値観や生活様式が一変するなかで、二〇二〇年、十五年ぶりに書籍・雑誌の売上が前年比を超えたのだ。田口は言う。

「じつは、近年では考えられないほど、多くの書店が誕生した一年でもありました。これまでとは違うアプローチで、本と読者、本と地域を繋ぐ活動が広がっています。本の持つ可能性を再確認しています」

地域と本、読者を繋ぐために、彼が現在担う事業がある。出版取次会社「楽天ブックスネットワーク」による少部数卸売サービス「Foyer」だ。書籍取引に関するハードルを引き下げ、実現が困難だった、少額から簡単に新刊書籍を取り扱えることを可能にした。カフェやアパレルショップ、雑貨店、花屋など、これまでは考えられなかった空間で、本の販売が広がっている。

もともと出版業界には「取次」という独自のシステムがある。出版社と書店との間を取次会社が仲立ちし、配送や決済などの業務を一括して行ってきた。明治時代、雑誌の全国配送のために生まれた仕組みだが、古い仕組みであるがゆえに、いろいろ「軋み」が生じているのが現実だ。たとえば、新たに書店を開く際、保証金を準備するなど高いハードルが存在する。「ホワイエ」は従来の出版物流ではなく、宅配便で配送するなど、ハードルを低くする数々の策を施して、本を売る場を広げるムーブメントを支えている。

とりわけ田口が現在、重視している分野があるそうだ。

「まちづくりです。まちづくりの一環として、書店を提案していくことが広がりつつあります」

たとえば、相模湾の白波きらめく神奈川県大磯町。JR東海道本線の大磯駅前に建つ四軒の古民家を、行政から請け負って、有志メンバーが「まちのにぎわい」を生み出す事業を進行中だ。その一棟が書店になる。田口は言う。

「まちの中に本がある、という環境を使って、何ができるのか。そこに本屋がある意味をつくり、まちをつくっていく」

地元水産加工業者のトップを中心人物に据え、大磯の新たなまちづくりの模索は続いている。田口は語る。

「書店は文化、という人もいるのですが、文化は、書店というフィルターを通じて、本を買った地域の皆さんがつくるものです。書店が文化をつくるのではありません」

あくまで書店は手段。中継点。まちの文化を醸造するフィルターである、彼はそう言い切る。言い切れる確固たる理由が彼にはある。

山間の書店に生まれ育って

緑まばゆい盛岡の街から、南西に車を走らせ約一時間半。標高一千メートル級の奥羽山脈に囲まれた、特別豪雪地帯・岩手県西和賀町が、田口の生まれ育った故郷だ。川沿いの峡谷には、かつて十数軒の温泉宿が軒を連ね、湯浴み客で賑わった。その「湯田温泉峡」の一角にある書店が、田口の生家である。書店の名は「まりや書店」といった。さきの戦争で祖父を亡くし、祖母は、旧満州(現中国東北部)から引き揚げてきた男性と再婚した。店の名は大陸の「万里の長城」からとって「万里屋」と付けた。書店とはいえ、化粧品や日用品を扱う「よろずや」の趣があったと彼は振り返る。化粧品を置いたのは、多くの芸者が行き交っていたからだ。

客足がぷつりと途絶えたのは、近隣県の自治体行政による、いわゆる「官官接待」が問題視された九〇年代半ばからだ。湯浴み客の多くは、そうした恩恵にあずかった客だった。温泉街は閑古鳥が鳴き、旅館の多くが店を畳んだ。

田口は小学生の頃から、約二十坪の書店の店番を任されていた。彼は述懐する。

「漫画をよく読みました。『キャプテン翼』がリアルのタイミング。週刊誌も全部、一通り揃っていたので読みました」

ところで、「まりや書店」は、父親の意向が強く反映されたラインナップだった。

「親父がやっていた店のつくり方が、今の自分のバックボーンにある気がしているんです。『何でこんなものを売るの?』と思いながら読んでいた本が並んでいました」

田口の記憶に強く残る、そんな一冊が、『沢内村奮戦記―住民の生命を守る村』(あけび書房)。乳児死亡率が当時日本一だった「豪雪、貧困、多病」の村が、村長や行政、医療従事者による村ぐるみの奮闘によって改善されていく実録だ。沢内村は、田口の地元・湯田町の隣村だ(のちに両町村は合併し、西和賀町となる)。奮闘の記録の綴られた、この一冊を通じて、田口は田口なりに「まちの書店の意味」を悟っていく。

「父はこの本をすごく一所懸命売っていました。店が、地域を知るためのフィルターなのだと気づきました」

書店の奥には応接室があって、父の蔵書を並べた書棚があった。「語夢万里文庫」と名付けられたその空間には地域の若者が集まり、過疎化の一途をたどるまちをどうするか、まちづくりの会合がたびたび行われていた。

「皆、自分たちの『まち』の、昔から知っていることが書かれた本を、なんで敢えて読むのだろう。それをずっと考えていました」

まちと向き合う場として書店を継ぐ。彼は心に決めた。

書店員としてのノウハウを積み、力を蓄えるために、彼は盛岡市の「第一書店」に入社する。父のほかに、もう一人、田口が師と仰ぐ人物と出会ったのは、この時だ。伊藤清彦。「第一書店」の人物ではない。その向かいに店を構える「さわや書店」の本店店長だ。すでに全国の書店に名を馳せる名物書店長・伊藤の足跡は、『盛岡さわや書店奮戦記』(論創社)に詳しい。通りを挟んで田口を見ていた伊藤はある日、唐突に、彼を酒に誘った。その日からしばしば杯を交わすたび、伊藤は自身の書店経営のメソッドや、本の売り方についての所作を、田口に語った。曰く──

「出合いたかったのは、この一冊だ!」。そんな「旬」のタイミングが、本と顧客の間にはある。新刊にも古書にも「旬」がある。その「旬」をいかに嗅ぎ分け、タイミングを整えて本を売るか。それに心血を注ぐのが書店員だ。

伊藤の薫陶を受けた田口は、約五年半の盛岡勤務を経て、満を持して故郷に戻った。その時、彼は、約五年半前とは明らかに異なる故郷の現実に直面する。田口は言う。

「日本の多くの山間地域と同様、少子高齢化が加速し、人口減少に歯止めがかからず、かつての温泉街も嘘のように停滞していました」

それでも、まちの将来を支える者たちがつどい、地域コミュニティの場として機能していた「まりや書店」だったが、二〇〇五年、車で三十分ほど離れた場所に、大型ショッピングセンターが二か所できたことが、客の流れを止める致命的な事件となった。資金繰りがみるみる悪化し、店を継いで七年目で、店を競売にかけ、売ることを決意した。田口は自著『まちの本屋』(ポプラ社)に、こう記している。

「あのまちから本屋を消したことに対して、僕の中には申し訳なさしかありません。店をつくり出した祖父母やそのたすきを受け継いだ父と母にも。しかし、限界でした。毎日、お金の話しか出てこない日々は、本当に辛かった」

(同書より)

ところで、今回のインタビュー時、田口のセーターの袖口に、シックな色合いの数珠が覗き見えた。田口は語る。

「店を閉める時に、すごくお世話になったお寺さんと繋がっていたくて身に着けています」

碧祥寺。三百五十年の歴史をもつ西和賀町の古刹で、境内には五つの資料館からなる博物館を構えている。マタギの資料や生活・狩猟用具など貴重な資料を収蔵し、国指定文化財に指定されている。田口は振り返る。

「当時、何もかも無くした僕は、死で終わりを告げるはずでしたが、運よくこの世に生き続けることになりました。また本と向き合うことになったのは、副住職として同郷の寺を守っていた心友の『まだ生きてください』という言葉でした」

副住職は、田口にこう語りかけたという。

「また一からやりましょうよ。もう一回、接点をつくるには何ができるかを考えましょう」

死を選んだ人間が娑婆に戻ることの意味を静かに説いた彼の言葉は、生きることに差し向かう勇気を田口に与えた。

碧祥寺では、子どもたちの学びを深める寺子屋のような場を、二〇〇四年から続けている。最近も田口は故郷に帰り、「本」というテーマで講演してきたばかりだ。彼は語る。

「碧祥寺のその行事には、ずっと行くようにしています。彼との繋がり、お寺さんとの繋がりが一番、僕の中で大きい」

そして人生の潮流は、思いがけない局面へと彼を導く。

賛成も反対も含めて提案できる書店に

盛岡の「第一書店」時代、通りの反対側で田口を気にかけ続けた、あの「さわや書店」本店店長・伊藤が、田口に声をかけた。盛岡駅ビルの「さわや書店フェザン店」で、田口は新たな書店員人生をスタートさせることになった。それは同時に、のちに全国に名を馳せる名書店が生まれる瞬間でもあった。

田口が「フェザン店」で肝に銘じていたことがある。まず、書店員として「百点」と評価する本が、必ずしも売れるわけではないことに気づくこと。自己採点で「六十五点」と思っていた本が、店で飛ぶように売れることがある。それに気づくこと。その「六十五点」だと思う本を「八十点」に上げられるような、魅力的な「POP広告(Point of purchase advertising)」を書く技術を磨くべし、ということ。

「『ここを読んで!』っていう言い方を(POPで)するんです。そうすると、お客さん側からすると、読んだ時にそちらに誘導されていく」

点数を見極め、誤差を埋める。その技術を店頭で磨く。「この本は売る」と決めた一冊には、熱量の限りを尽くしてPOPを書き記す。しばらくは自分の点数をすり合わせる作業に明け暮れた。その作業は、場数を踏んで、定点観測の上でないと、合っていかないものだった。「技術職」。田口は当時の自らの仕事をそう評する。「盛岡というまちで、ひとと本との出合いのフィルターになる。その思いで続けてきました」

二〇一一年三月十一日、東日本大震災が発生。盛岡にも強震が襲った。倒壊、停電、物流遮断。そして、原子力発電所の事故が起きた。何をすべきかも考えあぐねる日々が続くなかで、田口は、一年前に読んだ、ある一冊の本を思い起こしていた。

『吾が住み処ここより外になし』(萌文社)。著者の岩見ヒサは、岩手県沿岸部・田野畑村の開拓保健婦だった。彼女は昭和初期、故郷・大阪から岩手に嫁ぎ、地域医療に取り組んできた。本は二〇一〇年に刊行され、献本を受けて読んでいたのだが、そのなかの田口が衝撃を受けた一つの章を、あらためて思い起こした。

「『反原発奮戦記』という章でした。岩手県沿岸部に、原発を誘致するという話が、県議会の議決までいっていたことが書かれていた。そんなこと、教わっていない。初めて知りました」

そして同時に、本のなかに記された、この一文を、田口は読み直し、戦慄を覚えた。

「あの時、お金で自分の土地や海を手渡した人たちは今、幸せに暮らしていますか」

(同書より)

県議会で議決され、原発予定地とされていた岩手県内の場所に、田口は出向いてみた。眼前に広がっていたのは、津波に抉られた虚無の空間だった。もしも、この地に原発があり、甚大な被害が生じていたら、盛岡のまちで暮らすことさえできなくなっていたかもしれない。彼は、この日の経験を踏まえ、「書店の立ち位置」をいま一度考えたという。

「書店の僕らの立ち位置って、『賛成か反対か』を問うような場所ではない。それは読者が決めること。お客さんが決めることだと思っています。賛成も反対も含めて提案できる書店であればいいと思っています。昔の誰かが蓄積した何かを、自分のものにできる場所が、本屋なんだろうなと思います」

「フェザン店」の店頭に、この本を並べる。そう決めた田口が書いたPOPには、先述の部分を指し、こう記した。

「118ページの4行だけ読んでください。そこに、岩手に原発がなかった理由が書かれてあります」

本は飛ぶように売れ、何度も版を重ねた。いつしか「フェザン店」を訪れる顧客はまず、郷土にまつわるこの書棚を眺め、新たな一冊があるかをチェックしてから、そのあとで新刊コーナーに向かうようになっていった。

大反響を呼んだ企画

自らが「これは売る」と決めた一冊が、次々と話題になった。その勢いはすぐに全国に知れ渡った。象徴的な「事件」が一つある。

後輩で、「さわや書店」入社二年目の長江貴士が発案し、店長の田口らが進め、大反響を呼んだ企画がある。それは「文庫X」。二〇一六年のことだ。その文庫本は、「どうしてもこの本を読んで欲しい」と綴られた特製カバーに覆われ、内容もタイトルも、いっさい分からない。「税込810円(当時)」「500ページ以上ある」「小説ではない」とだけ明らかにされている。店頭に平積みされたこの本は、「フェザン店」を訪れる感度の高い盛岡市民たちに、まず、売れまくった。それを面白がるメディアが広く報道するや否や、田口らの企画に賛同した全国の書店約六百店舗に広まっていき、津々浦々で爆発的に売れ続けることとなる。約一か月後、「文庫X開き」イベントを「さわや書店」が開催した際には、マスコミ各社が中継に駆けつけるほどの騒ぎになった。

明かされたこの本は、清水潔『殺人犯はそこにいる─隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件─』(新潮文庫)。裁かれぬまま野放しになっている真犯人に迫るノンフィクションで、「調査報道のバイブル」と絶賛されつつも、版元・新潮社の文言によれば「知る人ぞ知る本」だった。それが、「さわや書店」の珍企画によって、じつに大勢の読者と出合い、その心を打ったのだった。田口は苦笑しながら振り返る。

「大反響を呼びました。大変だったですよ、みんな美談のように言いますけど、僕は毎日苦情処理班。『装丁に対する冒涜だ!』から始まって……」

でも、腹は括っていた。たとえ半分の人に嫌われても、もう半分の人たちに「この書店でしか買わない」と思ってもらえれば、それは「勝ち」なのだ。著者にも版元にも内緒で始めたこの企画は出版界を大きく沸かせ、「盛岡の、あの書店は、なんか面白いことをやっている」というイメージを決定づけた。

ただ、老舗書店として、堅実に事業を持続させていきたい会社側の経営方針とは、やがて分岐点を迎えることとなる。二〇一九年三月十日、震災から八年を迎える前日、田口は「さわや書店」を去った。当時の決断を彼は振り返る。

「ちょうど良かった。十数年、やらせてもらいました。さわや書店には、実直に本を読者に届けようとしている優秀な書店員がいます。ある意味、僕はワンポイントリリーフのような存在です。また違う人たちがやった方が良いと思うし、新しい店がつくれます。そういう節目で良いと思っています」

もっとも、地元ラジオ局のレギュラー出演や、地元紙の連載は続けているうえ、岩手県一関市の老舗書店「北上書房」の役員にも彼は就任している。岩手との縁はまったく切れていない。そして一関は、あの「さわや書店」本店店長・伊藤の生まれ故郷である。田口は語る。

「伊藤さんは、北上書房で育った人です。引退後、一関に戻り、図書館の副館長を務めました。ずっと本とひとを繋げる仕事を続けておられた。僕にとってすごく大きな出来事です。本を通じたまちづくりに、師匠・伊藤とともに関わることができることが何よりうれしかった」

「また、いろんなことをやれそうだね」。一昨年、そんな話を交わしていた矢先に、伊藤は世を去った。

本屋は可能性に満ちている

「未来の読者を増やす」。ただそれだけに、今後、心血を注ぎたい。まちの中に、特に子どもたちが、自分の足で動ける環境の中で、「本棚から本を抜く」という動作ができるようにしてあげたい。そしていつか、自分の世界で生きていくと決めた時に、わが身のパートナーの一つとして、「本」を携えてほしい。そう田口は考え続ける。

「僕、大事にしているものがないんですよ。モノも、食べものも。自分の書店を自分で潰してから、何にも持たない」

ただ、本は読み続ける。書店に携わってきた人間として、最近気になっている作家を問うと、「砂原浩太朗さん」という答えが返ってきた。

「『高瀬庄左衛門御留書』(講談社)が好きです。僕、書評の仕事では近年ずっと時代小説専門です。久しぶりに出てきた、これから楽しみな作家だと思いました」

そしてもう一人、「気になって仕方ない存在」として、田口が屈託のない笑顔で紹介してくれたのが、松井玲奈。「SKE48」「乃木坂46」の元メンバーで、鉄道ファン・二次元オタクという唯一無二の存在感に魅了されるのだ、と笑う。

「最後に一つだけ、付け加えてもいいですか」

インタビューの終了間際、田口が姿勢を正して筆者に問いかけてくれた。

「一番好きな書店はどこですかと、質問されることが多いんです。僕には、明確な答えがあるんです」

それは、福島県南相馬市にある、「フルハウス」という書店。劇作家・小説家の柳美里が、二〇一五年、神奈川県鎌倉市からこの地に移り住み、二〇一八年、店を開けた。

「柳さんの本屋は、僕のなかの答えの一つです。まちの中にある本屋の中で、なぜここで本屋をしなければいけないのか、という答えが、そこにある気がしています」

本屋とは何かを模索し続けていた田口は二〇二〇年の春先、柳の店を訪ねた。そこで彼女が語りかけてくれた言葉を、田口のメモから抜粋し、紹介する。

「本は壁にぶつかったときや、何かに躓いたときに、誰にも打ち明けられないことを打ち明けられるものだと思っていて、そのために本を読むのだ。すごくハッピーなときには本は読まない。恋愛していてそれでいっぱいなときには、本を読む必要がない。ただ、行き止まり、行き詰まり、八方塞がりのときに本を開く」

「本は別世界への扉だと思っていて、無数の扉に囲まれて全部それが別世界に繋がっているという場所が本屋なのだ。こんなに扉がたくさんある空間はほかにない。だからこそこの地で本屋をはじめた。本屋は、可能性に満ちていると思う」

(本人取材メモより)

柳の姿勢に、田口は深い共感を覚え、ひとつの答えを見出した気がしたという。自分の中にたしかに存在はするけれども、目には見えない心と出合える本を、揃えてゆきたい。良い本に出合えば、自らの心に触れられるはずだ。一冊の本は、そんな世界へと自らをいざなう扉だ。

書店に生まれ、書店と共に生き、すべてを失ったところから立ち上がって歩み直し、歩幅を伸ばしてきた。今、田口は新天地で、本という名の扉を開く鍵を、次世代へと繋いでいく。

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年、岩手県西和賀町(旧・湯田町)生まれ。書店の息子として、幼少時代から店頭に立ち、読みたい本を読む。古書店に入り浸る学生時代の後、盛岡市の「第一書店」に就職。5年半の勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。7年半の苦闘の末、店を閉じ、盛岡市の「さわや書店」に入社。同書店フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに、中学校での読書教育や、職場体験の中学生の受け入れ、イベントの企画、図書館と書店の協働などを行いつつ、数々の書籍を売り上げ話題となる。2019年3月10日、同書店を退社。合同会社 未来読書研究所の代表に。出版取次会社 楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。岩手県一関市の「北上書房」役員も務める。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年3・4月合併号掲載〉