伊吹有喜さん『雲を紡ぐ』

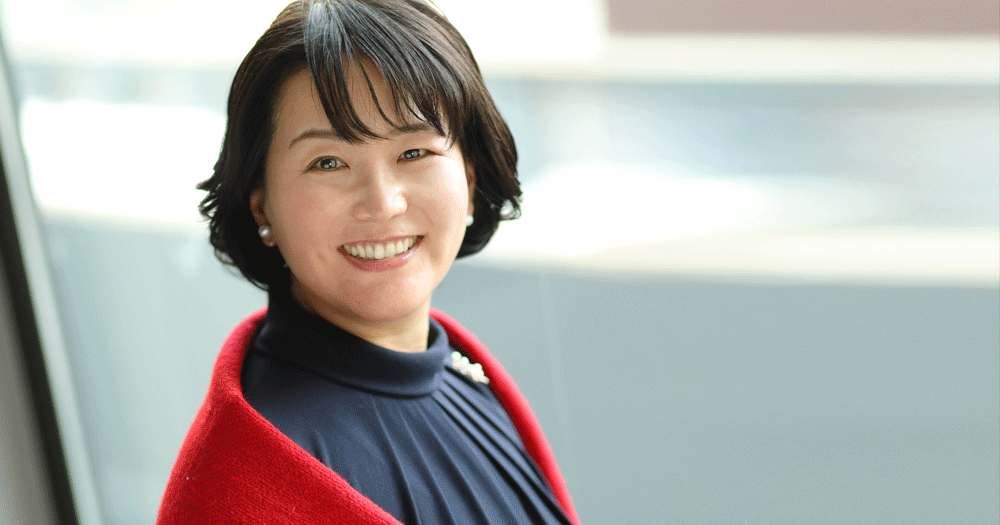

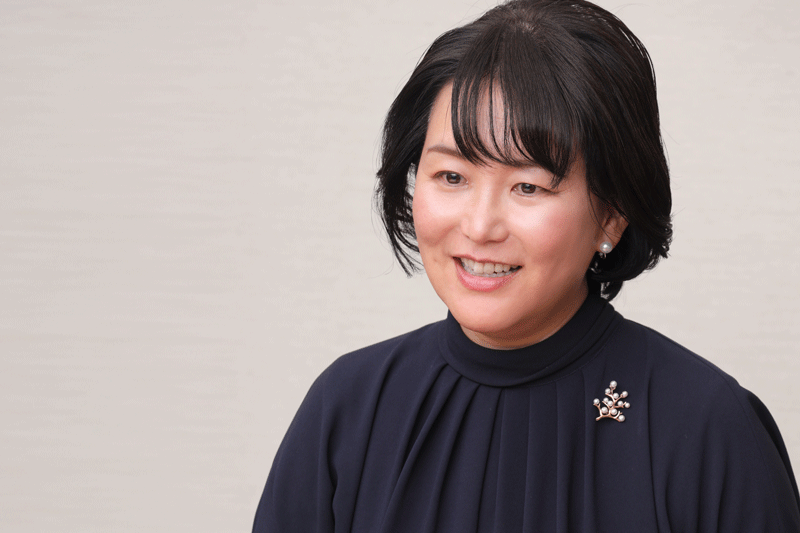

いつでも心にぬくもりを与えてくれる小説を届けてくれる伊吹有喜さん。新作『雲を紡ぐ』は、ホームスパンという盛岡の伝統工芸を通じて心の扉を開いていく一人の少女とその家族の物語。盛岡とは縁のない伊吹さんが、この物語を生み出した経緯とは。

記憶に残っていたホームスパンという単語

手作業で羊毛から糸を紡ぎ、手織りで作り上げるホームスパン。もともとはイギリスの伝統織物だ。それが明治時代に日本に伝えられ、岩手の盛岡、花巻周辺で産業として根付いたという。伊吹有喜さんの新作長篇『雲を紡ぐ』は、この毛織物をめぐる親子三代の物語だ。

三重県出身の伊吹さんがなぜ盛岡のホームスパンの工房を小説の題材にしたのか。きっかけはなんと、小学生時代まで遡る。

「社会の授業で岩手の特産品にホームスパンという布があることを知ったんです。岩手の伝統工芸が〝ホームスパン〟というカタカナなのが不思議で、記憶に残っていました。大人になってからも、昭和の歴史などを読むと、お洒落な文化人についての記述で〝ホームスパンの上着を着ていた〟とあるのをよく目にするので、どんな布なんだろうと思っていました。なんとなく背広の生地のようなしっかりした布を想像していたのですが、実物を見たら意外にもほっこりとして柔らかく、温かみのある布で。イギリス由来のものが岩手で根付いたこと、着れば着るほど身体に馴染むこと、親子三代着られるくらい長持ちすることにも惹かれました」

自身でもホームスパンの財布など小物を使用するようになり、その手触りの良さを実感していた。そのため、ある時、雑誌連載の打ち合わせで、編集者に「ホームスパンというものがありまして……」と説明を始めたのだとか。

「最初は対照的な織り手二人の話にしようかとも思ったんです。でも、親子三代着られるくらい長持ちする特性を考えると、やはり親子三代の話がいいだろう、と考え直しました」

東京に暮らす高校生の美緒は、学校の人間関係が悪化して朝腹痛に見舞われるようになり、学校へ行けなくなる。かつて父方の祖母が織ってくれた赤いホームスパンのショールを肌身離さず家に閉じこもる彼女に、教師である母の真紀は苛立っている。リストラの危機にある父は多忙で美緒のことは見守るだけ。ある日、母と衝突した美緒は、家出を決意。行き先は、盛岡でホームスパンの工房を営む祖父、紘治郎のもとだった──。

家族それぞれの確執

美緒はなかなか自分の気持ちをうまく人に伝えられない女の子だ。

「すごくいろんなことを考えているからこそ、どう伝えたらいいのか分からなくなってしまう。美緒のような子どもだけでなく、大人だってそうじゃないかなと思います。そういう人は、今の時代、苦しいだろうなと思う。私が十代の頃は、一人で本を読んだり、映画を見ていたりすればよかったけれど、今はデジタルツールでSNSを使いこなして何かを発信したり、あるいは誰かの発信を受け取ることが必要不可欠になっている。静かに暮らしたい大人や子どもにとってはとても疲れることではないかという気がします」

美緒が学校に行けなくなったのは、ささいな出来事で、クラスメイトたちからからかわれるようになったから。陰湿ないじめとは違うが、

「いじめじゃなくても本人は辛い、ということはありますよね。まわりから孤立したくないから道化役を引き受けたけれど、そう扱われ続けていると辛くなる。孤独を選ぶほど強くないけれど、だからといって自分の心を殺すのも辛い。まわりにしてみたら〝なぜあれくらいでそんなに辛いの?〟と思うでしょうけれど、どうしても嫌なものってあって、でも、その場の空気を壊すのが怖くて、誰にも言えずに追い詰められていく。自分もそういうことをすごく辛く感じるので、その気持ちを美緒に投影させた形です」

盛岡へ旅立った美緒だが、父の広志は実家と疎遠だったため、彼女がこの地を訪れるのははじめて。伊吹さんも、取材のために何度も盛岡を訪れたという。連載時の担当編集者は岩手県出身だが、「今では伊吹さんのほうが盛岡に詳しい」と言うほどで、作中にも福田パンのコッペパンや白龍のじゃじゃ麺、さらには居心地の良さそうな実在の喫茶店なども多数登場する。

「はじめて行ったのは秋口で、冷たい空気がとても澄んでいて、市内にはこんこんと水が湧き出ていて、きれいな川が流れていて、河原は草原になっている。夏にはそこにいっぱい黄色やピンクの野花が咲くんです。そして見上げるとどーんと岩手山が見えるんですよね。東京にもきれいな水や緑はあるけれど、盛岡はそれがコンパクトにきゅっとまとまって存在している印象です」

美緒の父方の祖父、紘治郎は岩手山のイメージだったという。

「おじいちゃんは山のようにどっしりとした人を考えていました。知の巨人のような人が山の奥にいるというイメージです。ただ、最初からゆったりとした人だったわけではなく、息子や妻とうまくいかなくて、その後悔があったからこういう男性になりました」

というように、紘治郎は故人である妻の香代と離婚しており、息子の広志との間には確執がある。そのあたりの背景は、少しずつ明らかになっていく。

それにしてもこの紘治郎さん、初登場シーンからユニーク。美緒がひたすら歩いて林道の先の牧草地にたどり着くと、草むらに黒いニット帽に古いカーキ色のトレンチコートにゴーグルをつけた人がいて……。

「このトレンチコートは、実はこだわりがある珠玉の一着です(笑)。おじいちゃんに訊けばどのブランドの何年のモデルかなどと話が止まらなくなるので、広志はそれを知っていてあえて何も尋ねない、という裏設定があります(笑)。実際に取材で工房の方々にお会いすると、みなさん服装も持っている小物もお洒落なんです。伝統工芸は一見、最新の流行に関係なさそうですが、実は〝今年はこういう色が流行る〟などという傾向にも敏感。一冊何万円もする美しい写真集のシリーズを全巻持っている方もいて驚いたのですが、色の感覚を深めるためでもあるそうです。そういう方はフットワークも軽くて、東京の美術展や最新のスポットなどにもよく足を運んでいる。おじいちゃんはそういう方々のイメージでした。染織を研究してきて、彼にしか染められない色を持つほど技術のある達人ですし、もともと服飾にも興味があったはず、と考えました」

一方、教師である母親の真紀は自分にも他人にも厳しい性格で、時に美緒に辛辣な言葉をぶつけてしまう。

「私は、真紀という人物のことはとても好きです。強くて正義感があって知的な人。それゆえ、人前で弱みを見せることも誰かに甘えることも自分に許さない。母親からいつも〝男の人に頼らないで生きるのよ〟と言われてきたことも大きいですよね。それでずっと頑張ってきて、四十代になって仕事でも難しい局面に立ち、夫に優しくされたいのに甘えることができずにいる。そういう人だから、うずくまって泣いている美緒に〝立ちなさい〟と言う場面は、美緒だけでなく自分をも叱咤激励しているところがあります。ぱっと見感じ悪い人ですけれど、私の中にも真紀のような心情はあるので、真紀はここまで追い詰められていたんだな、と心痛む思いで書きました。ただ、そういう真紀のことを、おじいちゃんはすべて分かるんですよね。おばあちゃん、つまり香代さんがそういう人だったし、しかも香代さんのほうがもっと我が強かったから(笑)。だから真紀もおじいちゃんに会った時に心を開けたんだと思います」

ホームスパンの細やかな工程

紘治郎の仕事を見るうちに、ホームスパンへの興味を深めた美緒は、自分でも作りたいと強く望み、紘治郎の工房のショウルームで働く裕子やその息子の太一に教えを乞うことに。驚くのが、その作業が実に細やかなこと。最初の刈り取っただけの羊毛を洗う作業ひとつにしても、何度もお湯をかえて優しく手で洗う。機械でも洗浄できるが、手で洗ったほうが細かいゴミも取り除けるため洗いあがりのなめらかさが違うという。

「羊毛にも個体差はあるそうで、それぞれ特性をよく見極めて丁寧に手を加えていく。だからこそ、親子三代使えるどころか、使ううちにどんどん良くなるほどの質のものが出来上がるんでしょうね。使う人が温まるように、長持ちするようにという作り手の思いの強さも、時を超える力になっている気がします」

美緒と接するうちに、紘治郎はあることに気づく。それは、彼女がよく「大丈夫」と口にすること。「『大丈夫、まだ大丈夫』。そう思いながら生きるのは苦行だ。人は苦しむために生まれてくるんじゃない」と、彼は心を痛める。

「美緒の口癖についてはとても感情移入しながら書きました。まだ大丈夫、と思っている時点で実は大丈夫ではないんですよね。そのまま頑張って突然ぽきっと折れることもあるし、本当は大丈夫じゃないと分かっていても逃げられない時もある。そういう時にどうしたらいいのか正解はありません。ただ、美緒の赤いショールのように、触れていたら楽になるものや、何か好きになれるものがあると少しの間でも心を逃がすことができると思います」

美緒はホームスパンという、好きになれるものを見つけたわけだ。ただ、両親が心配するように、このままでは進級も危うい。だが、

「真紀が絞り出すように〝留学したようなものだと思っています〟と言いますけれど、本当にそうだと思います。学校の勉強はしないよりしたほうがいいですし。たとえば微分積分は実生活では使わないとしても、世の中にはこういう世界があって、それを楽々と使いこなしている人たちがいるのを知り、世界の多様さが無意識のうちにわかる。学校の勉強は無駄ではないんですよね。美緒もきっと、この先、猛烈に勉強するはず。染織を学ぶためには化学の勉強もするし、SNSで海外に宣伝するために英語の勉強もするでしょうし。遠回りするかもしれないけれど、新たな場所から見つめ直すことで、新鮮な気持ちで学べるでしょうね」

その間、一方東京では真紀と広志の仲がぎくしゃくし、家庭内別居状態に。

「ただ、寝室を別にして個室を持ったことが彼女にとっては良かったんです。何を飾ろうがどんなアロマオイルをたこうが自由だし、すごく心の変化に繋がったと思います」

このままバラバラになりそうな家族は、やがてどうなるのかも気になるところ。

「家族が一緒に仲良く過ごすことばかりが幸せではないですよね。バラバラに好きなことをやっていても、何かの折に一緒になって楽しく過ごすのもひとつの形。表面的に仲良く見えても実は共依存的だったり、支配被支配の関係の家族だってある。人の数だけ幸せの形はあると思っているので、こういう展開になったのかもしれません」

美緒だけでなく、家族三代全員のことを見守りたくなる一冊である。

文藝春秋