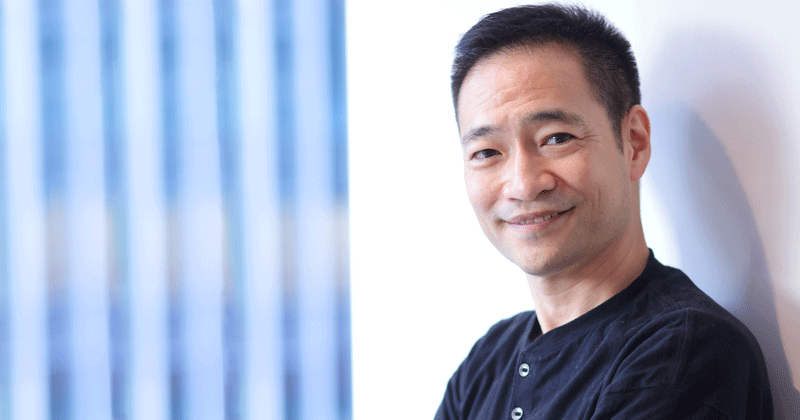

星野智幸さん『だまされ屋さん』

〝家族自己責任論〟を少しでもゆるく、楽にすることができたらと考えました

今の日本社会の問題点を、小説のなかで炙り出す星野智幸さん。新作『だまされ屋さん』で扱ったテーマは家族。しかし母親と子供は断絶中、さらに謎めいた闖入者も登場。本音が炸裂する彼らの姿から浮かび上がるものは? その執筆の背景を聞いた。

断絶中の親子の背景にあるものは

星野智幸さんの作品はいつも、極上の物語のなかで、現代社会について新たな発見を読み手にもたらしてくれる。新作小説『だまされ屋さん』もそうだ。

「新聞連載だったので、僕なりにいろんな読者からアクセスしやすくしようと思いました。今までの幻想的な要素は封印してリアリズムの形をとり、家族に焦点を当てた設定にしました」

昨年古希を迎えた秋代はすでに夫を亡くし、マンションに一人住まい。ある日訪ねてきたのは見知らぬ青年。未彩人と名乗る彼は、秋代の長女、巴の家族になろうとしていて、挨拶に来たという。秋代は子供たちと絶縁状態のため、すぐには確かめられない。口のうまい未彩人とつい会話をはずませる秋代だが……。

「出だしは謎めいた形にしようと考えて未彩人という闖入者を作りました。タイトルはユーモラスでありながら不穏さがあるものとして〝だまされ屋さん〟にしました。読者の方は最初、詐欺の話だと思われるでしょうけれど、まあ、その予想を裏切っていくわけです」

というように、秋代と未彩人の話かと思いきや、章ごとに視点が替わり、秋代の長男の優志や長女の巴、次男・春好の妻の月美らが登場し、母子がなぜ疎遠になっているかも次第に明らかに。断絶した家族の話にしたのは、

「同世代の友人知人と話していると、家族の問題を抱えている人が多いと感じるんです。それに、この社会でいろいろ発生している生きづらさの根っこのひとつに、家族の問題があると感じていて。日本の場合、家族のことはプライバシーに属するから、良くも悪くも外部から口を出してはいけないという風潮がありますよね。口を出さない代わりに助けもせず、当事者同士で解決してくださいという〝家族自己責任論〟がある。そこを少しでもゆるく、楽にすることができたらと考えました」

秋代はたとえば、子供をけなし、「自分が育て方を間違えた」などと悪気なく言う。そうして親の責任を主張することで子供の人格を否定していることに気づいていない。

「秋代の言動については、心当たりがあるという人が多いんです。ただ、悪意はなくて、本人は良かれという気持ちで言っている。そういう価値観の時代に育ったんですよね」

長男の優志は妻の梨花と二人暮らし。長女の巴はアメリカでプエルトリコ人の恋人との間に子供ができたが別れてシングルマザーとなり、仕事の都合で娘の紗良と帰国。ひょんなことから同じマンションに住む夕海と親しくなり、今や彼女は居候状態だ。次男の春好は妻の月美との間に幼い子供が二人いるが、自身の借金問題が発覚して以降自室にこもりがちで、月美のストレスはたまる一方である。

「それぞれの人物については、働いているのか、子供はいるのか、どんな属性を持つかなど、社会的立場が一方的に偏らないように考えました。〝あえていろんな人を出した〟ということではないです。今の社会にはいろんな人がいて、どこが標準ということはない。いろんな人がいるって状態が普通なんだ、ということを書きたかったんです」

巴の場合、長年アメリカに住んでいたという経歴も特徴だが、

「そのままアメリカにいたら、沢山いる移民のシングルマザーと同じ生き方をしていたかもしれない。それが日本に帰ってきて、再移民になったんです。国籍の問題以前に、彼女の娘の紗良は違う文化に移住したわけですし。実際日本でも移民が増えているので、そのひとつのケースとして巴さんを考えました」

また、優志の結婚相手の梨花は在日韓国人だ。

「在日の問題を書こうと意識したというよりも、日本に大勢いる、普通に暮らしている在日の人として登場してもらいました。もちろん、自分のルーツに関しては、抱えているものはあるわけです」

ある時、巴のマンションに梨花と月美が同時にやってきたことから、夕海を交えて女性たち四人の会話が大いに盛り上がる。本音トークで読ませるが、こうした女性たちだけの発言の場を描いたのは、

「単に、優志や春好や未彩人ら男たちが集まって話して突破口を見つけられる、とは思えなかったんです。男の人は自分を抑えたり、目を向けないようにしていて言葉を持っていない印象がある。言葉にすることができるのが女の人のほうに圧倒的に多いのは、意思表示しないと生きていけなかったというのがあるんでしょうね。それでまず、女性たちの間で語る場を作りました」

特に巴や梨花は、自分たちの立場や考えを明確に言語化することに長けている。

「この小説では、言葉の持ち方の違いで人物を作ったところがあります。自分の置かれている状況、嫌だと思っていることを説明する言葉を持っている人がいる一方で、言葉をいまいちつかめていない人もいる」

というように、月美のように自分の気持ちを言葉にできないタイプもいる。

「月美は周囲に合わせて生きている。外側から言われた価値体系に合わせて生きていて、そのことが自分を苦しめ続けている。自分の言葉がないと分かっていなかった彼女が、この小説のなかで、自分の言葉を発見していく」

彼女は自分について語るのが苦手なだけではない。巴たちが国籍の問題などを率直に話す様子を見て、そんなに立ち入っていいのか、と戸惑いもする。

「相手の事情に踏み込んでいいのかためらうことは誰でもありますよね。月美の場合、何か発言したら〝分かっていない人〟と思われそうだという劣等感を持っている。この会話の場で、彼女はマイノリティになっているんです。存在としては梨花や巴のほうがマイノリティだけれども、力関係においては月美がマイノリティ。マジョリティとマイノリティは固定して分けられる部分とその都度変わる部分があることを丁寧に考えていかないと、どんどん分断は進む。この小説では、そうならないあり方を模索しました」

言葉を持つ者、持たない者

では男性たちはどんなタイプか。なかなか登場しない春好は、一番言葉を持たない人である。

「言葉を持たずにうまくやってきたので、言葉が必要になった時にうまく見つけられない。それで周りをどんどん傷つける、難しい存在です。でも、だから駄目だと切り捨てず、その人から言葉が出てくるまで待つことが大切だと思います」

長男の優志はある程度言葉を持っている。ただ、正しくあろうとし、他人のことまで代弁する傾向が。いかにも長男らしい、と伝えると、

「優志の何割かは僕自身です。僕も妹が一人いるだけですが、長男です(笑)。自分を含めいろんなリベラルな男性たちを見ていて、優志のような〝理解という名の支配〟をする人は多いですね。特にヘテロ男性はマジョリティ度が高く、いわば力を持っている。優志はそうなりたくないと思っているのに、その像を体現してしまっている。理解しているつもりでマイノリティの心理まで語ってくると、言っていることが間違っていなくても、ムカつきますよね(笑)」

本作を書くにあたり、巻末の参考文献の多さからも分かる通り多くの資料を読み、周囲と雑談を重ねながらさまざまな立場の感覚を探っていったという星野さん。では、自分に近い優志について書く時はどうだったのか。

「自分にとって当事者性の薄い人のことを書くのもしんどいですが、当事者性の濃い人間を書く時は、自分でそこだけは見たくなかった、という部分を言葉にするので、また別のきつさがありました。文献を読んだり信頼している人との会話で、ここは見えていなかった、と気づくこともありました。でもやっぱり、小説を書いている時に一番発見できるんです。書いているうちに予期しなかった優志の告白が出てきて、そういうことだったんだ、と何度も思いました。それはもう、小説の力でしたね」

では、自身で一番、「そういうことだったんだ」と思ったことは何か。

「優志が言われる、〝母になろうとしていた〟ということですね。そのテーマ自体はずっと考えてきたし過去に小説にも書いてきたにもかかわらず、今回は、また別次元で分かった感覚があったというか。自分の嫌なところとか、なぜ自分はそうなってしまうのかと謎だった部分の理由のひとつとして理解できて、カタルシスみたいなものがありました。恥ずかしいんですけれど、書いていてちょっと泣いてしまいました。この小説は書きながら、何度かそういうことが起こりました」

〝母になろうとしていた〟とはどういうことか、端的に説明するのは難しいので、未読の方はぜひ本作でお確かめを。

「それまで宙に浮いてどこにも足場がない気持ちでいたものが、相変わらず宙に浮いてはいるけれども、そこが自分の場所だと思えるようになったというか。そう思えたということは、少し前進できたのかもしれません」

話すこと、聞くことが大事

本作の家族の場合、彼らの中に未彩人や夕海といった、妙に他者との距離が近い第三者が入ってくることで風穴があく。この設定については、星野さんが好きなラテンアメリカの感触があったという。実際、星野さんはかつて会社を辞めてメキシコに計2年ほど住んでいたことがある。

「当時、ここまで踏み込んでくるのかというくらい心理的距離を縮めてこられて、それが心地よかったりしました。もちろん、迷惑な時もありましたが、放っておかれないので孤独な気分に陥ることが少なかった。そういうあり方をどう日本の社会に持ち込むかをずっと小説に書いてきて、今回はこういう形になりました」

それにしても、未彩人と夕海は一体何者なのか。彼らのバックグラウンドがなんとも奇妙でユニークで、実際にこんなことが起きたら……と思わせる。彼らの闖入によってこの家族に生まれたのは、会話だ。

「他人の言葉ではなく自分の言葉で語ることですよね。と同時に、人の話を聞くことも大事。まずは相手をジャッジしないで、自分を抑えて聞く。それができるようになれば、いろんなことに折り合いをつけたり、バランスを調整したりしていけるようになる。ただ、そうなるまでに、日本社会では時間がかかるでしょうね。この小説は2019年を舞台にしましたが、もう少し先の未来を書いているつもりでした。今は世界中が分断され、一方的に罵り合うことが拡大している。そうした状況は当面続くと思いますが、それを立て直すためには、この小説にあるような価値観が必要になるだろうと思います」

話すことと聞くこと、その両方が成立してはじめてコミュニケーションは成り立つもの。

「自分の中の声であれ、外の声であれ、〝聞く〟ということからスタートしないと、結局自分の中からも声が出てこないでしょうね」

今の社会の苦しい状況に対し、「ここに可能性があるのではないか」と感じさせる星野作品。

「安易な希望にすがるのではなく、絶望しないでいられることが大事かなと思います。希望にしがみつくとその希望が潰えた時、墜落するしかない。安易な希望に簡単に依存しないで、いかに絶望しないでいられるか。そういう意味で、今回、ディストピアではない小説が書けたな、という思いでいます」

星野智幸(ほしの・ともゆき)

1965年アメリカ・ロサンゼルス市生まれ。88年早稲田大学卒業。新聞社勤務後、メキシコに留学。97年「最後の吐息」で文藝賞を受賞しデビュー。2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、03年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、11年『俺俺』で大江健三郎賞、15年『夜は終わらない』で読売文学賞、18年『焰』で谷崎潤一郎賞を受賞。他に『呪文』『星野智幸コレクションⅠ〜Ⅳ』など。

(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野剛)

〈「WEBきらら」2021年1月号掲載〉