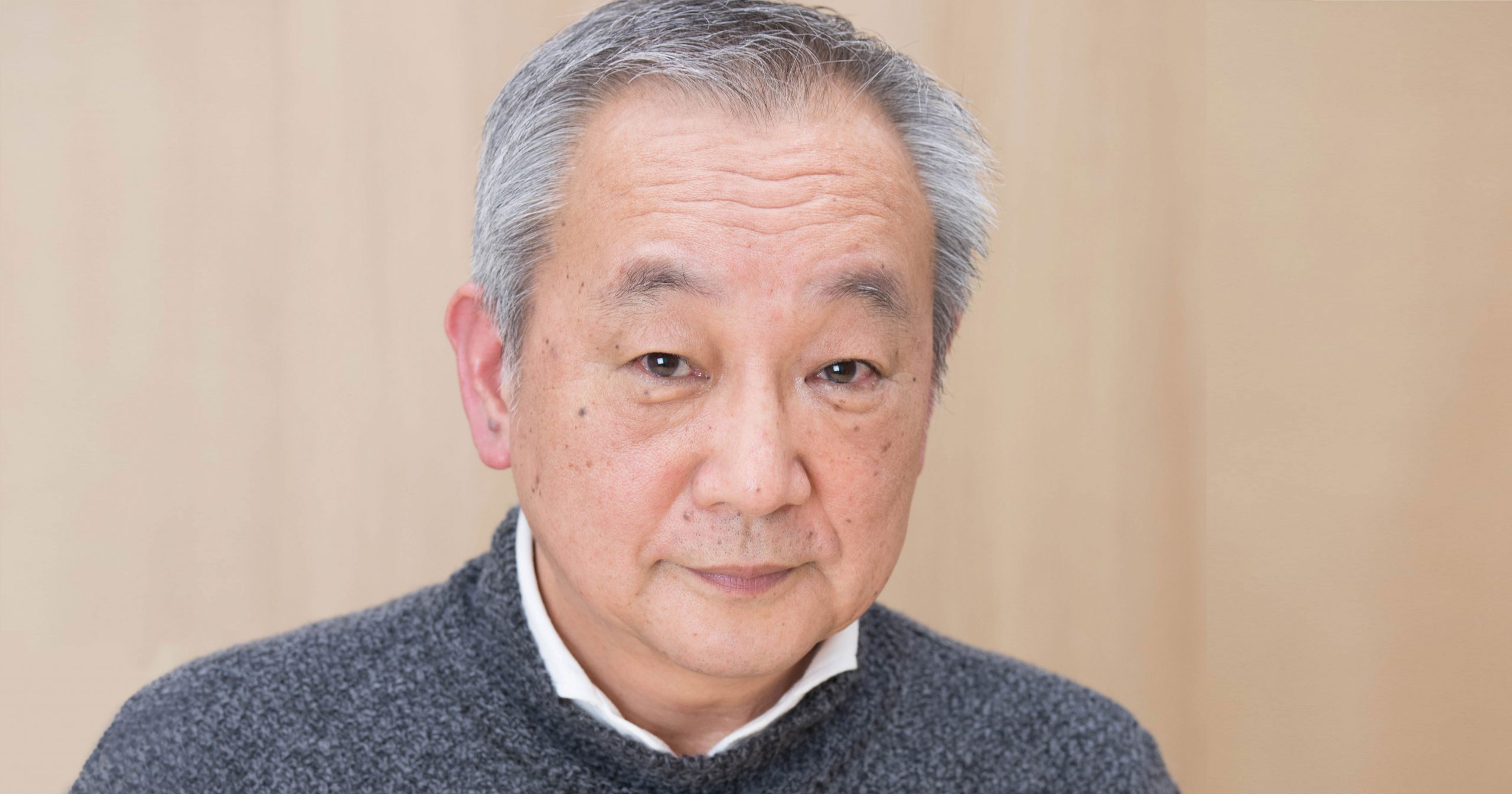

翻訳者は語る 村田 薫さん

元海兵隊パイロットの弁護士が、米大統領専用ヘリ墜落事故の謎を追う法廷スリラー『マリーンワン』。作者は自身も海軍の元トップガンであり、世界的に活躍する弁護士ながらベストセラー作家にもなった異色の経歴の持ち主。この長篇を、作者の旧友で、長年早稲田大学でアメリカ文学を教えた村田薫さんが翻訳し、刊行されました。

〈『マリーンワン』との出会い〉

一九八一年の夏から一年間バージニア大学の大学院に留学した時に、アパートの隣同士になったのが本作の著者ジム。当時バージニア大学のロースクールの学生で、僕が入居したその日にディナーに招待してくれました。彼も妻のダイアナも気さくで穏やかな人柄ですぐに仲良くなり、毎日のように言葉を交わしました。 彼は僕と同い年でしたが、海軍で修羅場をくぐり抜けたからでしょうか、年齢より大人びていました。僕が文学を学んでいると言うと、「僕もヘミングウェイが好きだ」と。でも、海軍出身の男が真剣に文学を読んでいるとは思えず、話を合わせてくれただけだろうと、それ以上は突っ込んだ話をしませんでした。「読んだのは『老人と海』だけ」なんてわかったら気まずいと思って(笑)。

二〇一六年三月に大学を退職すると決め、翌四月は渡米して三十五年ぶりに旧友に会おうと、前年末から計画を立てていました。SNSで連絡できないかとジムの名前を検索したら、なんと小説を書いている(笑)! イギリスに一年間留学して文学を学んだこともそのとき知りました。諸事情から四月に渡米できなくなり、残念なことにジムはその四月に多発性骨髄腫で亡くなりました。大学退職後は本格的に翻訳活動をと思っていたので、彼の作品を紹介したいと原書を取り寄せました。なかでも『マリーンワン』が面白く、日本の読者に受け入れられるのでは、と思ったんです。

〈アメージング・マン〉

海軍のトップガンと言えばエリート中のエリート。弁護士としては世界の主要都市にオフィスを持つ国際法律事務所で活躍し、小説を書けばベストセラー入り。驚きました。執筆は、通勤時に車を運転しながら口述、録音していたそうです。病気と闘いながら弁護士、作家として精力的に活動を続けました。職場の同僚は「He was an amazing man.」と評しています。亡くなる一週間前まで事務所で仕事をしていたと聞いた時には、感極まりました。

朗読を聴き込む

〈『マリーンワン』の魅力〉

主人公マイクや親友の探偵ティニーなどキャラクターの魅力も際立ちますが、ヘリの構造や事故、政治・軍事機密、法廷での駆け引きや戦略など、作者の実体験から生まれた描写には、圧倒的なリアリティがあります。加えて、小さな弁護士事務所が巨大訴訟で名を馳せてきた弁護士を相手に、政府やメディアも敵に回して闘うという緊迫感。ラスト百ページの疾走感と息詰まる法廷劇も圧巻です。

〈翻訳は「トーンをうつす」作業〉

翻訳で最も大切なことは、原文のトーンを正確に掴むことだと思います。これをどこまで感じ取り、日本語にうつすことができるか。アメリカ文学は朗読を前提に書かれていると言っていいのですが、今回は原書の精読に加えて、原書の朗読を聴き込みました。怒り、切迫感といった全体のトーンの他にも、皮肉や揶揄、ユーモア、苛立ちや悲哀など細かいニュアンスを把握するのに役立ちました。

〈翻訳書への目覚め〉

小学三年生の時に伯母がくれた『シェイクスピア名作集』と『ああ無情』に衝撃を受けて何度も読み返し、そこから翻訳書への憧れが芽生えました。 日本の近代文学は、翻訳文学の文体に大きな影響を受けています。翻訳という言語空間は、日本文化を変える内と外からの力が出会うところでした。そんなところに惹かれたのだと思います。

〈「翻訳」を教える〉

大学では、「翻訳と文学」と題して田口俊樹さんをはじめ錚々たる文芸翻訳家の方々に、また「職業の中の英語」では仕事で英語を使う編集者や弁護士、高校教師や税理士といった職業の方々に、九十分の講義をしてもらいました。翻訳家の柴田元幸さんは自ら朱入れをした原稿を学生に披露し、現場の臨場感たっぷり。僕が企画・コーディネートした翻訳に関わる講義がいつも満員だったのはうれしい思い出ですね。