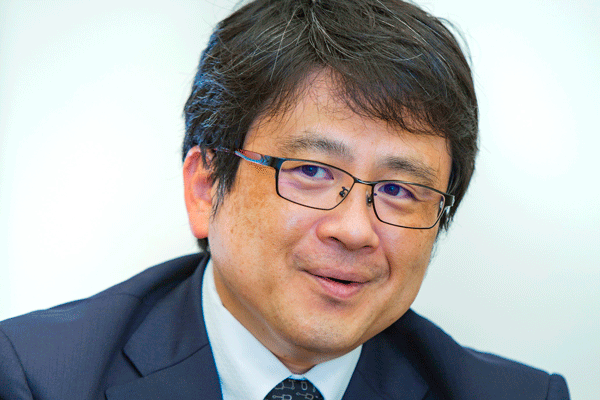

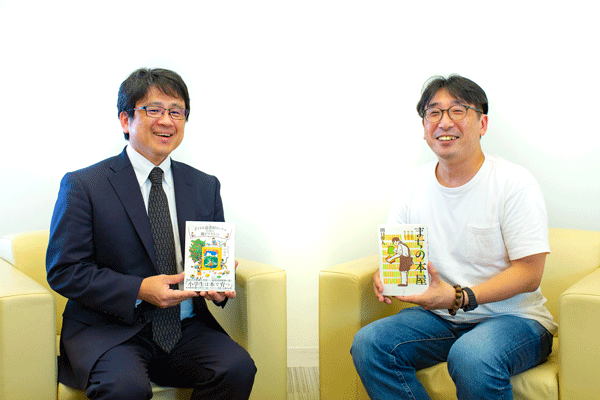

特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP.png)

「本を読むこと」を広める活動を続ける「未来読書研究所」代表の田口幹人(以下、田口)さんが、自身の取り組みを綴る連載が、この秋、「本の窓」で始まります。白坂洋一(以下、白坂)先生は、筑波大学附属小学校の国語科教諭として、児童への読書推進活動に心血を注いでおられます。「読書離れ」が叫ばれて久しい今、どんなアプローチからそれを食い止められるのか。学校の外側と中側から見つめ、考えていく対談を二回にわたってお送りします。

「大人の不読率50%」の現実のなかで、 子どもたちと本を繫ぎ、本の未来をつくる

白坂

文部科学省がまとめている「読書冊数」の推移データによると、小学校は一九九一年(五月の一カ月間)で約五・八冊、現在(二〇二一年五月の一カ月間)は十二・七冊で、二倍以上に増えています。中学校も、一・九冊だったのが五・三冊で、約二倍に増えています。いっぽう、「本を買わないのは高校生と大人」というのは、今も昔も変わりません。「読書離れ」とは言っても、小学校では「朝の読書」などの取り組みが既に行われています。また、「デジタル」が入ってきて、読む内容の幅が広がってきている。私としては、(読書への)入り口として、デジタルも一つの方法だと思います。ただ、最終的には「紙」にいってほしい。デジタルって、流れて、消えていくんですよね。紙は残ります。読書の能力がどう発達するかを調べると、小学生がちょうど黄金期。この時に、発達に合わせて保護者や教師など大人が、どう本と出合わせていくかが大事だと、小学校教員の立場では思っています。

田口

我々、「未来読書研究所」としては、今年五月にNPO法人「読書の時間」の設立総会を開催し、現在認証申請中です。これまでは「一冊でも多く本を売ろう」とする立場で仕事をしていた人が(スタッフには)多かったんですけども、このままいくと、そもそも「本を読む人がいなくなる」という未来があるのではないかと危惧しています。それなら、少しでも本を読む人、大人になっても生活の中に本がある人、いわゆる「読書生活者」を増やしていくためのお手伝いをするチームをつくり活動していこうと考えました。まずは、「本を読んでもらう」ところからスタートしたい。この活動を約十七年前から続けてきましたが、二〇二二年はNPO法人化し、より具体的な活動をスタートする準備をしているところです。

白坂

素晴らしいですね。具体的にどんな活動をしておられるのですか。

田口

小学校四年生と中学校二年生を対象に、子どもたちに従前の「読書推進」とは違う枠組みの中で、「本を読むってどういうこと?」というテーマで課外授業をしてきました。彼らにアンケートをとり、「本を読まない理由」を探ってきました。理由はさまざまで、これについて我々はどうすることもできませんが、「本が嫌いになった」という人たちが一定数いるんですね。小学校の六年間、中学校の三年間を終えて、「本はもう嫌いです」と明確に言い切る人たちが一定数いる。その人たちは、本を読まないですよね。彼らにアンケートをとると、答えが三つになるんです。一つは「音読で恥をかいた」。

白坂

ああ、「音読」が苦手だった、という方はいらっしゃいますよね。

田口

そこは、僕たちではどうにもならない。あと、二つ目の理由は「読みたくない本を読まされた」。そして、最近一番多いのが、「本を読むことがなぜ良いのか、学校で教わらなかった」。

白坂

それは大いにあると思います。「なぜ本を読むことが良いのか」を学校で教えられていない。

田口

今の子どもたちは合理的になっていて、「必要ではない」ものに、時間をかけるということをしないんです。それが、年々強くなっている印象がある。で、あれば、そこの二点。「読みたくない本を読まされた」というのと、「本を読むことがなぜ良いのか」を教えるのではなく、生徒の皆さんと一緒に考える時間を、僕たちの課外授業でつくっている最中です。私、白坂先生の『子どもを読書好きするために親ができること』(小学館)を読ませていただいて、「先生とお話しさせてもらえないか」って熱烈にお願いしたんです。我々が学校の外でやろうと思っているヒントが、この本には詰まっている。白坂先生には、学校の中から見ておられるお話を伺いたいし、学校以外の場所で本との接点をつくる僕たちの活動も知ってほしいです。

白坂

ありがたいです。「学校」っていう枠組みの中で、実際に読書を推進していらっしゃる先生って、じつはそう多くないんですよ。読書指導や学校司書の先生、公共図書館の先生は多いですけど、学校の(担任の)先生って、教科指導や生活指導などが中心ですから。今日、こういう機会をいただけたのは、私もありがたい。うちの学校に来てもらえませんか(笑)。私は今、ちょうど四年生を担当しているんです。

田口

まさにその中学年(三、四年生)は、本を読む環境が明確に変わると言われています。ご著書では、「この時期が大切だ」っていうポイントが詳細に記されていて、すごく僕は腹落ちしているんですね。僕らの中では課題としてあるのが、「二冊目の本をどういうふうにおすすめしていくのか」。よく聞かれるんです。「この本の次に何を読んだらいい?」っていう時に、例えば、ご著書に書かれてある通り、興味をそらさずに次のステップに向かっていくお手伝いをさりげなくされている。学校教育だけではないところで、次の一冊に繋げていくには、保護者の力添えが必要です。

白坂

「二冊目とどう出合わせていくか」は、考えなきゃいけない。私、子どもの中心軸を壊してしまう原因って、やっぱり大人だと思うんです。もし、「図鑑が好きだ」っていう子がいたら、「図鑑ばかり読んでいないで、他の本も読みなさい」ではなくて、私はとことん「図鑑好き」にしてどんどん読ませていいと思うんですよ。なぜかと言えば、そこを中心軸にしながら、他のジャンルに広げていけば良い。そこで、保護者と子どもとの会話、友達との会話を通じ、いろんな本を読むことで面白さとか楽しさが出てくると思うんです。そうすれば、少なくとも「本が嫌いになる」っていう子どもは生まれにくいんじゃないかな。子どもが本を嫌いになる理由って、本が「しつけ」に使われるときです。まず「強いられる」から嫌いになる。もう一つは「テストされる」。そうなってくると子どもって、本を読む楽しさがなくなってしまうんじゃないかな。だからこそ、自分たちができることは何かというと、「本を子どもたちが楽しんで読む環境」づくりなのかな、と思います。田口さんは、NPOとしてこれから取り組まれるということですが、小学校の中で実際に授業展開や活動をされるのでしょうか。

田口

いろんな場面の読書を想定したワークショップができるキットを活用する予定です。カードを一つずつ出していって、誰かの読書体験や、誰かの本に対する接し方を皆で「共有する」授業、遊びをやっていきます。これ、じつは大人用もありまして、これは書店さんがつくっているんです。神奈川の「有隣堂」さんなんです。神奈川県のみならず、全国の子どもたちに読書を考えてもらうきっかけとして、我々との連携を依頼したところ、快く引き受けてくださいました。

白坂

あっ、見たことがあります。

田口

二〇二三年度以降、学校で使えるように準備中です。

白坂

私も、あのカードは良いと思います。

田口

あれを一つの軸にしながら、子どもたちとの接点をつくることを考えているんです。先ほどの「二冊目に何を?」という時、伝記を読んでいる子が、次に他の偉人の伝記に進み、そこからまた違うものに進んでいくことがあったり、辞書から「微生物」について興味を深めたりするなど、「次」の一歩に繋がっていくものがとても大事だと思っています。それを、どういうふうに進めるか。なかなか学校の授業で、「本を読む授業」は、評価点をつけるわけにいかない。その時の先生によって、子どもたちが本に出合う環境ってものすごくバラバラなんですよね。一所懸命、読書推進に取り組む先生がたくさんいらっしゃって、学級文庫までつくり、自分の本まで持ってくる人もいれば、そこの部分は、規定通りの範囲内だけでやっているクラスもある。半々ぐらいだと思うんですよね。どうやって平均点を上げられるのかが大きな課題なのかなと思うんです。

白坂

たしかに、先生の特性によって変わりますよね。

田口

娘の通っていた中学校を見ていても、「あ、この時の先生はものすごく本に一所懸命やってくれたな」という時と、「全然興味ないのかな」って時が。国語の授業でやる「読書」と、図書館も含めて読書に接するっていうところはまた違うじゃないですか。「読書」は国語であるっていう認識は、皆さんお持ちだと思うんですけど、それは違うと思うんです。どこのどういう場面で、子どもたちと本の設定をどうつくるのかを、学校だけではなく、地域の皆さん、図書館の皆さんと共に考えるきっかけをつくっていきたい。「なんで本が大事なのか」を、ちょっとずつでも知ってもらう場所、考えてもらう場所をつくりたいと思っているんです。そう考えながら頭の整理をしているときに出合ったのが、白坂先生の本だったんですよ。

森林組合と本棚づくりから始める

白坂

学校という立場にいて、読書活動を進める中で、国語の時間に「読書」が入っているからどうしても国語っていう捉え方があるんですけど、実際、読書の効果は、教科を超える部分がありますね。「いろんな取り組みをしていきたい」というお話を聞き、共感します。「今、どういうことをしていく必要があるか」っていうことですが、例えば山梨県の清里には、街の中にボックスがあって、本が入っているんですよね、すぐ手に取れるように。海外にも同様のボックスがあって、自由に本を読める。子どもがすぐ手に取れる環境。そんな場所があると良いなって思います。それを学校の中で、教室の中でつくっていこうというのは、今、自分もしている最中です。学級文庫を自分らでつくる。「学級文庫」っていう発想自体、今までは担任や図書の先生が「この子たちに読ませたい」っていうのを選んで、そして学級に置くパターンが多かったんですけど、例えば、これは先生も含めて、生徒が一人一冊、学校図書館で本を借りて棚に入れていくんですよ。それを選ぶのは「友達に紹介したい」「次に自分が読んでみたい」という本。種類はさまざまですね。これを二週間に一度、継続的にやっていくんです。周りには「読書紹介カード」を貼るんですよ。他に実践しているのは、「読書郵便」。友達に「この本、おすすめだよ」っていうのをハガキに書いて実際に郵便ポストに出すんです。「読書紹介カード」や「読書郵便」のハガキを見て、「何々くんが借りた本ちょっと面白そう」って言って、手に取る。自分が実践していて思うのは、「子どもを変えるのは、子ども」。大人がするのは、環境をどうつくってあげるか。四年生になると、ハリー・ポッターが出てきたり、『こども歴史新聞』、落語の本も並んだりしてきますね。

田口

変わっていきますよね。面白いですね。

白坂

二年生と四年生で、何が違うか。二年生は物語が多いんですけど、四年生になると、ジャンルが完全に広がって、図鑑やノンフィクションが出てきたりもします。だから、先生がつくってあげるのは、「場」とか「時間」。そういう子ども同士の「交流」であって、おそらく先生が、そこで「何を読みなさい」っていうことは、それほど効果的じゃないのかな、と思います。さらに、これは学校司書の先生とやっているんですけど、「選書ツアー」といって、街の本屋さんに協力をしてもらったんですけど、書店の店頭で、子どもたちが図書館に購入したい本を一人一冊選ぶんですよね。それを学校の蔵書にする。実際、本屋さんに行って、子どもたちが「この本、うちの図書館にないよね」とかって言いながら、学校に入れる本を選んでいくんです。こういうことをしていくと、子どもって、図書館の本は短時間で選ぶことが多いんですけど、書店の場合は、一冊の本を選ぶのに三十分も四十分もかけるんです。感想を書いてもらいましたけど、子どもたちが本を選ぶっていうその瞬間自体にドキドキを感じるんです。こういう経験をする中で、本を好きにしていくことが、これからは大事かなと私は思います。

田口

本当に素晴らしい。僕らが今、取り組んでいるのは「本を読まない人」の研究です。「未読研」って略すんですけど、本を読まない人を研究する。最近の子どもたちを調査していくと、「家に本棚がない」っていう人が多いんですよ。家に本棚があるようにするには、何ができるかを、提案としてまず考えるんですね。都市圏だとまだ書店が街中にたくさんあるので、本に出合おうと思えば、出合うきっかけはあります。ところが、地方に行くと、書店が一軒もない地域が一一七一自治体のうち四四一自治体。それらの町は、公共図書館も脆弱で、どうしてもニーズが少ないので、予算もない。子どもたちが唯一本と出合えるのが「学校図書館」なんです。その学校図書館も、結局いろいろな事情があり、司書教諭や司書が置かれていない場合が多い。そうすると、古い本の廃棄も進まない。

白坂

そうなんですよ。それは実際ありますね。

田口

ちゃんと買わなきゃいけないはずなんだけど、図書充足率を見ると一二八%。予算化できないっていう状況のまま陥っているんですよね。そうすると、古い本ばっかりがあって、新しい本がない。せっかくの整備計画で出された配当額に対して、半分も使っていない、使えていない、みたいなケースがいっぱいあるんですよ。どうやったら我々としてお手伝いできるか。外部の、今まで本に関係なかった業種の人たちも巻き込もうと思っているんです。例えば森林組合さんなど。

白坂

へえ、森林組合ですか。それはユニークですね!

田口

「学校で本棚をつくりましょう」と。まず、本棚を学校の教室の後ろに置きます。そうしたら、「図書館から好きな本を借りてこよう」って言って、好きな本を並べるんですよ。好きな本を並べて、読んで、夏・冬休みの間には家に持ち帰って読む。つまり、初めて自分の本棚が(教室に)できるわけです。これも「読書環境」だと思うんですね。本棚があると、借りても読んでみたいし、買ってもらって読みたくもなるんですね。そういう、これまでにない視点で、読書のハードの部分からも含め、考えていくんです。地域の課題はそれぞれ違うと思いますが、皆で「読書」っていうものに集約していく作業をやりたいんです。保護者にも、自分の子どもがどういう本を借りてきて、どう読み方が変わって、興味が移っているのかを知っていてもらう。それを見て、子どもの成長を感じることができるじゃないですか。そういう意味では、たった数十冊しか入らない小さな本棚が、家庭の中ではコミュニケーションツールになると思っているんです。

白坂

本棚があると、そこに何かしら入れたくなるっていうのは、多分、年代が違ってもそうだなと思います。私もよく、PTAの方向けにお話しする機会をいただくことがあって、そこでお話しするのが、もっと地域にいらっしゃる方を使いましょう、と。例えば読書に興味を持っていらっしゃる保護者の方や、お子さんが大きくなったけど、今も本に親しんでいらっしゃる方。あと、学校司書や、地域の公民館・図書館の方々。そういう方たちをどんどん巻き込みながら、学校をつくっていきましょう、と。先生が持っている読書に関するスキルっていうのは、先ほどおっしゃったように、まだ、バラつきがあります。いっぽう、読書を一所懸命していらっしゃる方って、そういうスキルを持ち合わせていらっしゃいますよね。かつて、自分が鹿児島で勤めていた時の司書ボランティアの方に、同じように地域の方に加わっていただいたのですが、椋鳩十から直接読み聞かせを教えてもらった経験を持つ方がいて、その方が持つ「惹きつけ方」とか、読む技術ってすごくて。当時も、一年生から六年生まで、全然年代が違うのに、一緒になってその方のお話を聞いて、読み聞かせを聞いて、本を借りていく。そういう姿を見た時、自分たちができる、教師にできるのは限界があるなって感じました。だからこそ、いろんな方と、チームとして組みながら進めていくのが効果的だと私も実感しています。「本棚」というのは、とても良い取り組みだと思います。

田口

小学校という一つの、ちょっと閉鎖されている、……閉鎖しなければいけない場所では難しい側面もあるかもしれませんが、そこを「開放する」とまでは言わなくとも、一部、いろんな地域の皆さんが参加して、皆で子どもを育てていくのは大切ですよね。

感動は教えられない、出合わせることはできる

――「読書離れ」という言葉は、じつは昨日今日のものではないのですよね。

田口

一九七七年、「若者の読書離れ」という言葉が既に使われています。東京新聞の一面で使われているのを見ましたが、そこからもう四十数年も経っているわけですよ。当時、二十歳の人たちは、今、六十五歳。それぐらい若者が読書から離れていた時間があって、一度も前年を超えて戻るってことがない。もう、それが今の現実だと思うんです。大人に目を向けると、二〇二一年の最後の読書調査で、不読率が五一・五五%。「読まない」っていう人が半数を超えたんですよね。「もう本は一冊も読みません」っていう人が。

白坂

大学生も含めてですよね。

田口

そこまで来てしまった、というところが片方である。白坂先生、「紙の本に戻ってほしい」というお話を冒頭でされましたよね。僕も同感です。最終的には紙の本を読んでほしいんです。(文部科学省の推進するGIGAスクール構想の進む中)特に、小学生から今、タブレットで学ぶ時代じゃないですか。タブレットで見ると、一見、同じように見えるわけですね。ネットの情報と、紙の書籍とが、これがどう違うのかを認識してもらい、最終的には紙の本を使ってほしい。子どもの頃から読み聞かせの段階を踏んで、しっかり読書をやってきた子は、僕、高校からは本を読まなくてもいいとさえ思っているんですよ。「他のことやれば」って思うんですよね。(幼少の頃に読書プロセスを踏んだ人ならば)ひとりに立ち返った時、何かに頼る時に、必ず本を頼ると思うんですね。そういう人たちをつくっていくために、小学校、中学校という期間が、とても必要。我々の中ではそういう考えです。

白坂

先生や、地域の方と関わり、保護者に見守られながら。

田口

僕が直接子どもたちと話せるのって、年に数回、課外授業で呼ばれた時だけだったのですが、授業後、子どもたちが明確に変わるんですよね。「本って、こうやって読んでもいいんだ!」って。「本を読まなきゃいけない」って思わされてしまっていることが一番危険で、「本を読め」って言うお母さん、お父さんのなかにも、本を読まない人がいるわけなので。保護者も含めて「本ってこういうものだよね」ということを、今から考えてもらうきっかけにしてほしい。

白坂

最初に田口さんは「共有」という言葉を使われました。カードを使いながら「共有」していく。その「共有」って言葉はとても大事だと私も思います。今、保護者が読み聞かせするにしても、一冊の本、同じ時間を「共有」する。今、大人が本を読むことが減っています。子どもに言っているのは「本を読みなさい」っていう行動指示だけなんですよね。本の楽しみ方とか面白さを、本を読む時間も同じ時間として「共有」することはつくってほしいと思います。それを家庭や、私たち教師が働きかけていく必要があると思っています。今、デジタルですべて情報を得て、「使わなくなったら捨てる」が多くなってきています。そうなると、「感動」っていうこと自体を味わっている子どもたちって、少なくなっているのではないか、と思います。私たち教師も、感動を教えることはできないんですよ。だけど、感動に出合わせることはできる。それは、一つひとつのきっかけで、その一つが本なのだと思っています。

田口

読み聞かせを受けず、まったく本を読まずに育った子どもと、何が違うのかって聞かれることがあるんですよね。PTAの会合に呼ばれて僕が多く受ける質問は二つで一つは、「どうやったら子どもが本を読むようになりますか」。もう一つは「子どもに、本を読めば何が良いのかを聞かれたら、どう答えれば良いのですか」。どうやったら読むようになるのか、っていったら、「みんなで読んでいる姿を見せなさい」っていうのが答え。ただ、「なぜ、本を読む意味があるのか」っていうことは、学校では教わらなかった。それについては、答えがわからないんです。ただ、結論から言うと、本って百人いたら百通り、読み方があって、著者の考えをどうやって受け取って、自分のものにしていくかっていう話だと思うんです。本って「小説」だと思う人は、「物語を読むことを読書だ」と思っている人が多いんですよね。でも、そうではなくて、じつは「機能的な読書」のほうが、はるかに、本に接する機会が多いはずなんです。このところの教科書改訂も含めて……。

白坂

「現代文」、なくなってしまいましたよね。「論理国語」と「文学国語」って選択制になりましたから。

田口

現場の先生方はどちらかというと、「昔ながらの物語」が入っている教科書を採択したがるじゃないですか。それはそれで一つの選択だと思うんです。先生方は、そこが大事であると思っているだろうなっていうのは、よく分かりますが、僕が思うのは、物語を読むという「娯楽的な読書」と、機能としての読書っていうもの、この二つが並行して初めて、読書に向かっていく、ということなんです。与えられた読書から自分たちで選択していく読書に代わるのが小学校三、四年生。白坂先生もまさにそれを実践しておられますね。中学校二年生の時、娯楽的読書だけ読むのか、機能的読書に広げているかで、読書率は相当変わっていくんだと思います。中学生用のワークショップもあるんですけど、それはもう完全に「機能的読書」に振り切っているんですよ。「どう使うか」っていう。それを考える。ワークショップになっていて、そこはそれでまた、子どもたちに考えるきっかけを与えていくというところだと思うんですよね。

白坂

中学校で「機能的読書」に振り切るっていうのは、思い切っていらっしゃいますね。理由はなんでしょうか。「娯楽的読書」を「しない」っていう。

田口

「娯楽的読書」は、中学生になると、ほぼ趣味との闘いになるんです。ほとんどの生徒がスマホを持っていて、数々の選択肢のなかから、本を読むかっていう選択になっていく。これまで、本を読んできた人は、自分の中に「娯楽的読書」をするという習慣は、中学校二年生では「備わっている」という仮定をしています。そんな人に対しては、「次、こういう著者の本を読んでみたら? こういう考えをする人もいるよ」っていうアドバイス程度で良いのかなと思うんですけど、「機能的読書」のほうについては、おそらくまだまだ足りない、これから体験していくことだと思うので、道筋をつくっていくために、振り切ってしまっています。

白坂

お話を聞きながら実感するところがあります。五、六年生になると、もう中心軸が立っているから、今おっしゃったように、その子の好きな本のジャンルができている。そうなるためにいつが大切かっていうと、やはり三、四年生なんですよ。小学校では、例えば百科事典の使い方──調べる時にどんなふうに本を使っていくか──っていうことは、それほど詳しく教えられてきてないんです。そこを中学校二年生でするのは、思い切ったこと。大人になった時、本の活用の仕方としては、新しい視点を子どもたちに与える取り組みだと思います。とても良いですね。小学校では足りない視点です。

田口

部活動や課外授業など、生徒も先生も忙しくなる中学校は、読書の時間を確保するのは難しくなっていきますよね。でも、小学生以上に中学生の方が、「娯楽的読書」でなく、「機能的にこうやって使うんだよ」って読書の方法を示した時に反応が違うんですよね。自分なりの軸というのがあって、自分がどうやってそれを調べていくのか、っていう時、これがなんで紙の本である必要があるのかっていう説明まで含めてしっかりやると、反応が大きいんです。ネットの場合、検索をかけた瞬間、自分の頭の中がネットに繋がっちゃうんですよ。すべて情報は筒抜けになって誰かに見られ、そこから最適化された広告がすぐ入ってくるような感じ。本っていうのは、基本的には完全に個人、ひとりに戻れるところなので、そこで自分の考えを整理し、自分の中で、考えをまとめていく。何かを探していく時、ネットで見ればすぐ取れる情報もあるけれど、(本で)調べることの意味ってすごく大事なんです。これを子どもたちには知ってほしい。中学校二年生でやることが大事だよねっていうのは、この十七年やってきたなかで実感しているんです。

読者としてのエンジンをいかにかけるか

白坂

先ほどの「小学校四年生」っていうのと同時に「中学校二年生」も大切。小四は、自分が担任していて日々、接していますけれど、田口さんもやはり「変わり目」だとお考えですか。

田口

アンケートをとっていくと、「何を読んだらいいかわからない」ってなっていくのが四年生。

白坂

そこにどう出合わせていくか、自分自身も結構、力を入れています。五、六年生になってくると、好みも完全に決まってくるから。三年、四年でいかに広げて、いかに交流をしていくかが大事。一、二年生は、もう本当に本を楽しむことで私は良いと思います。読書をどんどん楽しんで、三、四年生で、見方を広げていく。五、六年生から中学生になってくると、今度は見方を深めていく。発達段階に応じて、いろんな出合わせ方をしていくことが大事だと思いますね。

田口

僕らがずっとやってきたつもりではいるんですけど、外部の人間だし、教育に関わってきていない人間。長い間、「エビデンスがどこにあるんだ」って弾き返されてきたんです。「外部の人間がいきなり来て何を言っている」って。幸い、POP広告(point of purchase advertising)の授業があった。「この本をどうやって誰かに伝えるか」。一時期、書店でかなりPOPがクローズアップされました。僕もPOPでこの業界において広く知っていただけるようになった人間なんで(笑)。

白坂

そうなんですか(笑)。

田口

POPの存在ってとても大事だと思います。「これをどうやって誰かにアウトプットしていくのか」っていう作業が、一時、流行ったんです。学校の授業でもPOPを採用していただくようになってから、声をかけていただけるようになり、これをきっかけに、子どもたちに直接話を聞けるようになりました。子どもたちって、どんな本を読んでも僕は良いと思うんですね。「本を読む」っていうこと、何かに一所懸命になって、何かを探していくっていう行為を皆でやるってことが大事です。僕らは、誰かの体験をどう共有するかっていうのを一つのテーマにしています。何人かでグループをつくるんですね。カードには、「みんなでこのテーマについて本を探してこよう」。ある日、学校であまり発言もせず、物静かな子が急に手を挙げて、「この本をやりたい」って言った。読んだのが『朝日年鑑』だった(笑)。『朝日年鑑』について語り合う会があって、見ていたらめちゃくちゃ面白かった。一つの事象を決めて、これが何年にどうなったのかを、皆で調べ始めたんです。僕らはそういうふうに年鑑を見ないんですけど、それを皆でやり始めて。「こんな発言する子じゃないのに」って、先生も驚いていました。ひょんなきっかけで、皆で「ああ、年鑑ってこんなふうに使えるんだね」っていう。それがわかっただけでも、授業のやりがいがあったと思います。

白坂

想像するに、同じグループにいた子たちの中は、おそらく「年鑑」っていうものに初めて出合った子もいたと思うんです。これがきっかけとなって読むでしょうね。「きっかけをどうつくるか」っていうことですよね、本当に。

田口

環境ときっかけだと思うんです。その子に「これを読むの?」って聞いたら「『朝日年鑑』は全部読んでいる」って言うんですよ、図書館で(笑)。ある意味、すごい。「面白い?」って聞いたら、「面白いです」ってボソっと言っていましたけど。印象に残っていますね。

白坂

そういう何か、一人ひとりがこだわっていることを皆が共有し始めると、おそらく、今度は、もう、大人がいなくても、そこで読書に関して交流が始まりますよね。うちの学校って、三年間担任するんですよ。四、五、六年ってなった時に、継続的に読書の取り組みをしていると、六年ではもう子ども同士で「この本面白いよ」「この本のこういうところがおすすめ」などと、大人がいなくてもそこで始まっている。そうなってくると、「読書生活者」ってさっきおっしゃったように、一人の読者として、あとはもう、どんどんエンジンがかかれば回るだけなんですよね。いかにそこをつくるか。POPの良さってあって、授業の中でもかなり取り入れています。あれは高学年だからこそできるというか。物語でもいいですし、何か図鑑でも良いんですけど、本の良さ自体を一言でポーンと出すから。

田口

表現する。言葉を選ぶところがすごく大事ですよね。

白坂

森絵都さんの『帰り道』っていう本を、六年生で取り扱った際には、「天気雨」に着目して、まとめていました。三、四年生の頃には新聞づくりもしました。小学生の場合だと言語活動が中心になりますから、「ああ、こんなまとめ方をしているんだ」と。同じ読み物でも、面白さが異なるのだろうと思います。

――POPのコツって、どういう点なのでしょうか。

田口

難しいですよね。僕はもう包み隠さず話すんですけど、POPの書き方を。自分が「六十五点」だと思った本に、僕はPOPを書くんです。

白坂

へえ!

田口

三十五点がマイナスなわけですよ。その「マイナスって何だったの?」っていうのをまとめるんです。まず。そこに目がいかないようなかたちで、六十五点に色がちゃんとつくような言葉を選ぶんです。商売では「それで本を手に取ってもらう」っていうことがすごく大事なんです。特に店頭にいた頃は、僕の読んだ感性の点数と、お店で一番売れる本の点数が違う。「百点」って思った本って、ほとんど売れないんで(笑)。十何年やっていて、数冊しかウケないぐらい、自分の感性と合うのって、ないですよ。でもその「六十五点」という点を、明確に客観的につけるので、そしてそこをいかにPOPの力で八十点に押し上げていくかってことが大事なんですよ。勿論、子どもたちにはそんなことは言えないんで(笑)、「本の中の、ここの部分が自分に関わりがあった」と、関わりを書いてもらいます。そして、今度は「自分が良かったと思う部分」を書いてもらって、どういうふうに本の魅力を打ち出せるのか、言葉を選んでもらう。本当に短い言葉を選んでもらって、そこからどう広げるかっていう作業をやっていました。

白坂

田口さんの取り組みを伺っていると、共通するところと、「やっぱり学校教育とは違うんだな」っていうところと、両方ありますね。共通するところは「引っかかりがあるところ」。それって結構、国語の中で言うと、作品中の人物が一番変化する中心の部分なので、そこがきっかけ、そこが中心なんです。「違うな」と思ったのは、そこに例えば、読解力っていう部分が入ってくるので、「あらすじ」など、そういう要素が入ってくる。そこは書店さんがつくるPOPと学校教育の中で採り入れるPOPとは違うのかもしれません。学校の場合、登場人物だとか、あらすじだとか、そういう読む観点が入ります。

(「本の窓」11月号へ続く)

白坂洋一(しらさか・よういち)

1977年鹿児島県生まれ。鹿児島県公立小学校教諭を経て、2016年より筑波大学附属小学校国語科教諭。学校図書国語教科書編集委員。『例解学習漢字辞典』(小学館)編集委員。全国国語授業研究会理事。「子どもの論理」で創る国語授業研究会会長。現在は「読むこと」に加え、「書くこと」の指導と読書指導の研究にも注力している。著書『子どもを読書好きにするために親ができること』(小学館)が好評発売中。

(進行、構成/加賀直樹 撮影/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年9・10月合併号掲載〉

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP-600x315.png)