特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP.png)

「本を読むこと」を広める活動を続ける「未来読書研究所」代表の田口幹人(以下、田口)さんが、自身の取り組みを綴る連載が、今月から「本の窓」で始まりました。白坂洋一(以下、白坂)先生は、筑波大学附属小学校の国語科教諭として、児童への読書推進活動に心血を注いでおられます。「読書離れ」が叫ばれて久しい今、どんなアプローチからそれを食い止められるのか。学校の外側と中側から見つめ、考えていく対談の後編をお送りします。

――「大人なしでも、子どもたちだけで読者としてのエンジンがかかる」。そのいっぽうで、活字離れと呼ばれる親世代は、「子どもたちに本を読ませると良いらしい」とは漠然とわかりつつ、何がどう良いかわからない。そういう大人たちに、どう向き合いますか。

白坂

子どもたちのエンジンが「かかるまで」が大人の役割なので、「いかにエンジンをかけるか」に力を注ぐ必要があると考えています。保護者会などで、読み聞かせの実演をすることがあります。意図は二つあって、一つは保護者の方に、一度、子どもの側に立ってもらって、本の良さを体験してもらうためです。大人になって、「本を読んでもらう」という機会はほとんどないですよね。だから読み聞かせを体験していただくことで、「子どもって、読み聞かせでこんな気持ちになっているんだな」と実感してもらうのです。例えば、一年生の保護者会であれば、昔話や『はらぺこあおむし』などの絵本を取り上げます。もう一つの意図は、読み聞かせを通して、そこでのスキルを保護者の方に知っていただくためです。本の持ち方から始めます。具体的には、読み聞かせの際、大人と比べて子どもの視線は低くなります。子どもから本が真正面に見えるように、少しだけ前倒しに本を傾けるなどの工夫が必要です。読み聞かせのスキルを一緒にお話ししながら、大人に対しても働きかけをしていきます。コロナ禍にあった全国一斉休校期間中は、オンラインで学級会を行いました。お家の方も意識しながら、本の紹介やブックトークをしました。これは、私の実感ですが、子どもが変わると大人の意識も変わるのです。一方で、大人の意識が変わると、子どもも変わります。私たち教師ができることは、そういったきっかけづくりかもしれません。

田口

これまでの生活の中に「本がない」っていう人たちがこれだけいるわけで、その人たちに本を読んでもらう難しさを痛感しています。でも、「そうならないために、できること」っていう逆張りならできる。それを今、やっているんですね。ここから何十年もかかる話なんですよ。それでもいいなと思っています。SNSで本の魅力を発信する人もいて、それはそれでまた新しい本の触れ方かなと思います。今の子どもたちが、将来、親御さんになった時、彼らの次世代の子どもと一緒に本を読むっていうところから再スタートかなと思っているんですよね。

白坂

読書の醍醐味を知っている新世代に、取って代わるのですね。

無書店地帯をゼロにしたい

――田口さんはかつて、『本の窓』(二〇二二年三・四月合併号)のインタビューで「文化は、書店というフィルターを通じて、本を買った地域の皆さんがつくるもの」と述べられていますね。

田口

書店の店頭の最前列に置いてあるものって、ベストセラー、特に話題の小説が多いです。どこもそうなんですよね。それが悪いとは言わないです。でも、売り上げは、全体から見たら特に文芸は低いのに、スペースを取っている。いちど、書店の店頭をどうするか、本の役割として何があるのかっていうことを考え直す時期に来ているのではないかと思います。今、僕は、「無書店地帯」を調べています。本と縁が少ない地域の子どもたちにアンケートを取っているんですね。この間、すごく感動した話がありました。生まれてから高校卒業まで無書店の町にいた子がいました。彼が言うんです、「東京に出てきて初めて立ち読みして、感動した」って。

白坂

へええ!

田口

本屋に行って、何も買わなくても、これだけの情報量が目に飛び込んできた、って。毎日、足を運ぶと、毎日、どこかが少しだけ変わっていて、「興味がないものでも、目に入ってくるんだ」と。「こうやって、いろんなものを知っていた地域の人たちっていいですよね」って言うわけですよ。買わないけどって(笑)。もうこれは、図書館にはないですね。毎日、新しい情報がアウトプットされていることはないから。そういうものがない地域で育った人、子どもたちって、やはり自分から情報を一所懸命取りに行かなきゃ取れないことがいっぱいあるわけですよ。そこの格差を僕らはなくしたい。無書店地帯をゼロにしたい。本屋の機能だけでなく、僕は、地域の中で読書推進という機能を持たせたかたちで地方に本屋をつくっていきたいんです。本屋ってすごく大事で、先ほどの選書っていうのもそうだし、学校教育と一体になりながら、本の売り買いだけじゃない部分で、できることってあると思うんですよね。その子は毎日のように本屋に行っているんですって。地元に帰った時にその話をしたところ、あるスーパー経営者の方がそれを聞いて、「じゃあ、本屋をやろう」という話になったんですよ。

白坂

それは素晴らしいですね。

田口

たった一人の、たった一つの声が、「地域の中に本屋があることが大事だよね」ってその地域の人たちに知ってもらうきっかけをつくった。とても大きなことだったと思います。だから、買っても買わなくても、本から情報をどう取っていくのかが大事です。だんだん大人になっていくと、自分の考えって固まってきますもんね。興味のある分野以外、自分の頭の中の文脈以外のものを、わざわざ取りに行かないですよ。特にネットは、一つを検索したらそこしか出てこないんで、周縁部から外が出てこなくなっちゃう。そうなると、どちらかに偏っていく。思考回路は凝り固まっていく。そういう時、ふっと違う考えが通り抜けるきっかけがあるんだよっていうことを、知ってもらう意味では、先ほどの大学生、彼の話って重要で、視野が広がっていく面も見てもらえたらと思います。

――欲しい情報の外にある、偶然見えてしまうものの重要性って多大にある。新聞も、広げた時に自分が読みたい記事の横の記事が偶然目に入って、新たな情報を得られることがありますが、デジタルになるとそれが減り、気がつくと「おすすめ記事」ばかり上がってくる。図書室、教室の本棚でもそうですが、自分の興味「ではないもの」が「見える」状態にあるって大事ですよね。

白坂

私も、デジタル化の進行によって、視野が広がるのではなく、狭まっていくのではないかと思っています。最近では、「おすすめ記事」のように、その人の興味や関心に合わせたものが表示されるようになってきています。そのことによって、ある分野や領域については詳しくなるものの、それ以外との出合いが少なくなってしまう。このことはむしろ、興味や関心の幅を狭める方向に進むのではないかと危惧しています。抱えている情報の「周りの部分」をいかに自分たちが集めていくか。もしかしたらこれって、今すぐには役立たないかもしれません。でも、それを「知っていることの価値」というものがあると思います。私たち教師は、子どもたちに「働きかける」という立場でもありますので、「だったら、これを読んでみたら」と、「だったら」という言葉の機能を使いながら、どんどん広げていくようにしています。子ども同士の交流、保護者への働きかけを進めていくのも重要だと考えています。

田口

出合いの橋渡し役ですよね。書店のようでもある。

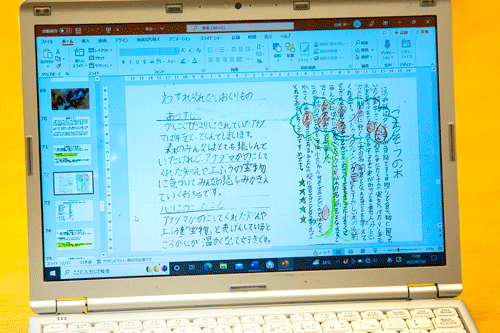

――白坂先生が取り組んでおられる「読書郵便」というのは、実際に郵便ポストに投函するのですね。

白坂

そうです。(パソコンの画面を見せながら)例えば、これは二年生が書いた読書郵便ですけど、『わすれられないおくりもの』と『ごちそうの木』という絵本について友達に宛てて書いたものです。見ていただくと分かるように、「あらすじ」と、「心に残ったこと」が入る二段構成になっています。さらに本の評価として「星五つ」が付けてありますよね(笑)。郵便で送る相手が読むから、その相手に対して書くことが求められます。POPは「一対多」という形式ですけど、郵便は主に「一対一」の関係です。小学校低学年だと、なかなか不特定多数に対して書くというのは難しいところがあります。郵便の場合だと、相手がいるから、その相手に対して書くことができる。だから、その良さを生かした読書郵便を取り入れています。夏休みや冬休みなど長期休みの時には、友だち同士でハガキを使ってやりとりすることもできます。また、学校によっては読書旬間の一環で行うこともできるでしょう。大人が「本を読みなさい」といくら言っても、本を手に取ることが難しい場合もあります。しかし、「子どもを変えるのは、子ども」なんです。そこを生かした活動になっています。送る相手は、同じクラスの友だちでも良いし、別のクラスや学年の友だちでも良いことにしています。選択できるようにしています。自分が読み、面白かった本をその子におすすめする。高学年になってくると、例えば「ファンタジーものがおすすめ」など、送る相手のことを意識して本を選ぶようになりますね。

田口

送られた人はそれを読んで、実際にその本を読んでみることも?

白坂

それは確かにありますね。

田口

読んだ感想をその送り主にフィードバックをしたりも?

白坂

学校の読書指導の一環で取り組んでみて面白いのは、読書郵便を受け取った子どもが、送り手に対する返事として、今度は自分のおすすめの一冊を送る、というのがありますね。

田口

(画面に)ちらっと、宮沢賢治が見えたんですけど。

白坂

宮沢賢治作品は、授業の中で扱いました。ちょうど全国一斉休校期間中に、「ブックトーク」に取り組みました。そのことがきっかけで、ある一人の子が『銀河鉄道の夜』を読んできました。とてもおもしろかったらしく、感想も含めて私に話をしてくれたので、そこで一言アドバイスをしたんです。「文字と違って、話し言葉だと消えてしまうから、『こういうところが良かった』というのを文章に書いてみたらどうかな」と。後日、その子は、『銀河鉄道の夜』を題材にして、感想文を書いてきたんです。感想文には、その子の感動がまさに文章として表現されていました。『銀河鉄道の夜』の中に活版所の話が出てくるんですけど、本校の近くに、(かつて活版所に勤めていた)宮沢賢治が住んでいた場所がありまして、そのことも紹介しながら、子どもたちが本と出合うきっかけづくりを行っています。コロナ禍にあって、今はなかなか校外に出掛けることはできないのですが、本と出合う活動に少しずつ取り組んでいます。

田口

ところで白坂先生は、「本との出合い」の「であい」を、「会」でなく「合」を使うのですね。この字を使う人と僕は話が合うんですよ。

白坂

いやわかります。じつはこれ、結構小さくて大きい問題。

田口

すごく大きい。本はフィジカルの紙の塊の中の物質なんですよね。どういうふうにそれと向き合うか。本を擬人化している人もいます。その人たちは「会」や「逢」を使う。本のことを「この子」って言ったりする。

白坂

なるほど。

田口

「人」になっているんですよ。人と対峙するような格好で、「このヒト」って本のことを指す。そう捉えている人とは考えが途中でズレる時があるんですね。本をどう使っていくのかっていう、その使い方について話をする時、すごく決定的に意見が分かれるところなんですね。先生は著書で「出合う」という文字を使っていたので、スッと腹落ちした。

白坂

著書でも、人との「出会い」と、本の「出合い」は、書き分けています。この一文字に、その人の本に対する「観」、つまり、考え方が表れていると考えています。字の使い分けには気をつけています。本を擬人化するとまったく違う見方、捉え方になってしまいます。対象となる本を擬人化してとらえている人は案外、多いのではないでしょうか。

田口

多いです。客観的に話をする時に、モノとして扱わないと、おかしな方向にいくと思います。押し付けにも繋がりかねない。本を通じ、自分のモノにして一回考えることができるようになってからじゃないと、主観に偏って難しいところがあるんですよね。

誰かに感想を伝えることが次の出合いを招く

――この対談は夏休み期間に行っています。ちょうど、読書感想文の宿題に唸る子どもの多い頃。

白坂

「感想文を書くこと」が目的になって、本を読むことが二の次になってしまう。感想文を書くこと、コンクールに出すこと、本を読むこととは別の目的が前に出過ぎてしまっていることを危惧しています。本来、本は楽しむものではないかと思いますし、「読む」という目的からズレてしまっていないかと疑問に感じることは多いです。私が実践の中で使うのは「読書紹介」。POP、読書郵便、他にも新聞など、方法はいろいろあるのですが、「紹介」という言語を通した活動が機能するというのが実践しての実感ですね。相手を想定しながら書くことを取り入れることによって、当然、そこには返事やフィードバックもあるわけです。本を通した交流も活性化しますし、さらに本を読む、二冊目と出合うきっかけにもなると考えています。感想文の場合、感想を伝える相手が明確であればいいのですが、多くは不特定の他者に対して書く場合が多いです。相手が見えないから、子どもは書きにくいんですよ。例えば、小学一年の時に日記の書き出しを「先生あのね」とすることが多いですが、それは、書く対象を先生と明確にすることによって書きやすくするためです。対象が決まっているから、子どもたちは「今日はこんなことをしたよ」「こんなことを思ったよ」と先生に向けて書いています。書く相手を想定して書いているから、子どもなりに先生に伝わるように書き分けていくんですよ。ところが、「先生、あのね」を使わない形式の文章の書き出しとなると、相手が見えなくなってしまう。つまり、不特定の、しかも複数の他者に対して、書くことになる。一人が一人に対して書く「一対一」であったものが、一人が複数に対して書く「一対多」に変化してしまう。しかも、それは特定の相手ではないわけですから、いったい誰に書けば良いのかわからなくなってしまうのです。読書感想文は、誰に対して書けば良いのかがはっきりとしないのであれば、機能するのは、読書紹介です。こちらのほうが、本の良い点、本にいかに親しんでもらえるかが機能します。

田口

読書郵便もそうですけど、夏休み中に何人かに送るほうが、よほど、本を読むモチベーションに繋がりますよね。僕自身は、読書感想文自体は否定しないです。読書感想文って、特に本を読むためにあるわけではなく、何かをアウトプットするための題材が本であるだけだから。しかも「自分がどう変わったのか」っていうことが、評価に反映されるんですよ。読む前と読んだ後で。入賞作品がどういうふうに書かれているのかを見ると、わかるわけですね。「この本を読んで、自分が読む前と読んだ後でどう変わったのか」っていう一点だけなんですよ。本のあらすじを書く必要もない。「本を読まなければ書けない」っていうこともなくて、別にこの表紙を見るだけでいいんですよ(笑)。

白坂

それはおもしろいですね(笑)。

田口

そのポイントをおさえて書かれた感想文は、たぶん入賞する。だからアウトプットとしての読書感想文って、じつは良い面もある。でも、「本を読む」っていうことの習慣化にはならないとも思います。「もうイヤだなあ」って(笑)。宿題で最後に残るのって、感想文が多いですよね。だから、この期間に読んだ本でも良いし、これまで読んできた本でも良いし、「誰かに三通だけハガキを送ろうね」みたいにすると、すごく幅が広がりますよね。

――お二人の読書体験をぜひ。「こういう本を読んでこういう体験を得た」というお話を。

白坂

小学校一年生の時、母が、『しあわせなおうじ』という絵本を買ってくれたのがきっかけです。他人のために頑張るって、なんて素敵なことなんだろうって、子どもながらに思ったんですよね。自己犠牲。そして、四年生の時に『フランダースの犬』を読んだ時ですね。読みながら自然に涙が出てきて、何度も読み返したのを覚えています。「感動は、教えることはできないけど、知ることができる」。この二冊との出合いは小学生の頃の私には大きかったですね。中学生や高校生になると、読み方も大人らしくなってきて、森鴎外の『高瀬舟』、川端康成の『伊豆の踊子』を読んだ時には感動を覚えました。『伊豆の踊子』を読んだ時には、身分の違いによって、叶わない思いがあるって、なんて切ないんだろうと思いましたし、『高瀬舟』を読んだ時には、兄の心情と行動には考えさせられるものがありました。大人になるに従って、名著が名著たる所以が自分なりにだんだんとわかってきて、さらに本の楽しみ方が広がってきたというのはありましたね。太宰治の『斜陽』も深く考えさせられた一冊でした。最近は東野圭吾作品ばっかりです。『新参者』は内容もさることながら、文章表現のすばらしさを実感した一冊です。読んでいて、涙がどんどん出てきたんですよ。「なぜここまで『人情』を文章で表現することができるのか」。私は今、教育の世界にいて、ありがたいことに、文章を書く機会もいただくことがあるのですが、書き手目線での読み方でしたね。

田口

もともと本屋で生まれているので、もう四六時中、本がある環境。片っ端から読んでいたんです。ただ、決定的に変わったのは二つで、高校の時、武田泰淳の『富士』っていう物語があるんですけど、人生の中であれが最強なんです。読んだ時に、「人間ってこんなもんなんだ」と。「この程度でいいんだよ」っていうのを、あの本から僕はメッセージとして受け取りました。それまでは、ちゃんと生きていかなきゃいけないって教わってきて、そうやって生きてきたんですけど、「そうじゃないんだよ、こうやって生きたっていいんだよ」って、あの本から教わった気がするんです。今でも毎年、読みます。僕がやっていた店長の時代には本当に数冊しか売れなかったけど(笑)。ずっと積んでいるんだけど。それはそれで良いと思っているんですけどね。あと、変わったのは山本周五郎、藤沢周平に出合ったあたりから。時代小説しか読まないんです。時代小説の面白さにはまってしまって、片っ端から読みました。今、どんどん最近は時代が遡って、平安のあたりまで(笑)。知らない世界が面白くなっちゃった。時を超えて、でもそこに書かれてあるのって設定が違うだけで、実は今の話なんですよね。こういうふうに置き換えができるようになった瞬間、時代小説が面白くなっちゃって。今、それだけ読んでいます。

白坂

本って、四冊、その人の「推し」を聞くと、だいたい、その人の好みや性格がわかりますよね。「名刺代わり」みたいなものです。私の場合、だいたい心情描写で好みが分かれているようです。妻からは「意外とロマンチストだよね」って(笑)。田口さん、もしよろしければ、ぜひ小学校に来ていただければ。コロナが落ち着いたら、ぜひ、子どもたちにお話を聞かせてください。

田口

ぜひともよろしくお願いします。今日は、初めてお会いしたとは思えないほど、話が弾みました。ありがとうございました。

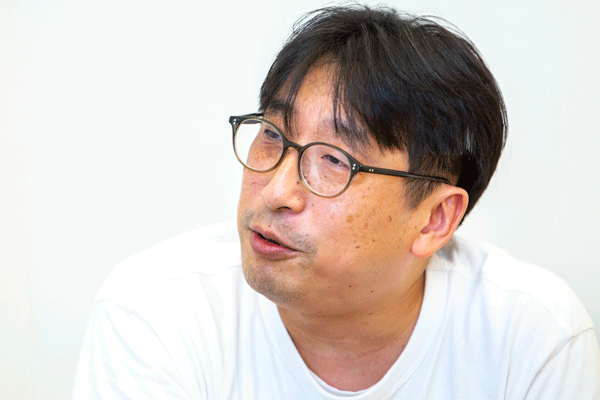

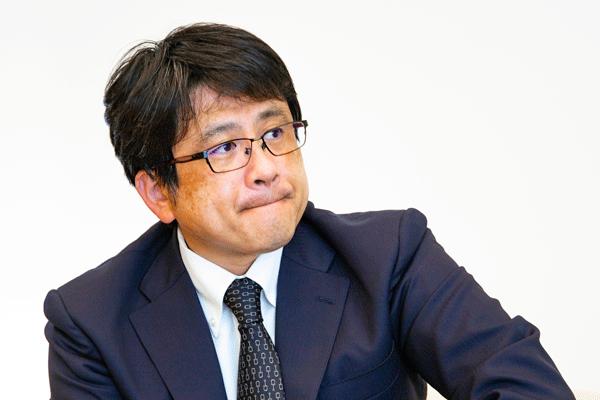

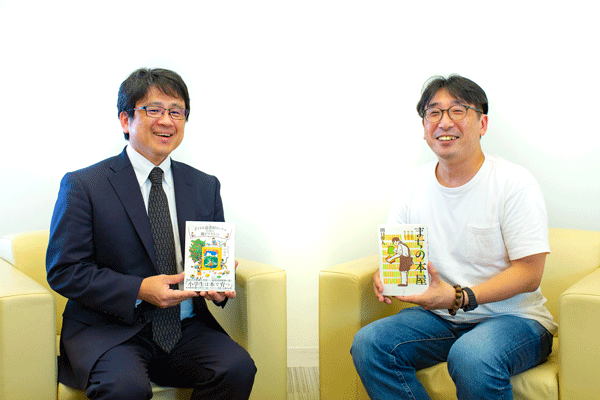

白坂洋一(しらさか・よういち)

1977年鹿児島県生まれ。鹿児島県公立小学校教諭を経て、2016年より筑波大学附属小学校国語科教諭。学校図書国語教科書編集委員。『例解学習漢字辞典』(小学館)編集委員。全国国語授業研究会理事。「子どもの論理」で創る国語授業研究会会長。現在は「読むこと」に加え、「書くこと」の指導と読書指導の研究にも注力している。著書『子どもを読書好きにするために親ができること』(小学館)が好評発売中。

(進行、構成/加賀直樹 撮影/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年11月号掲載〉

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP-600x315.png)