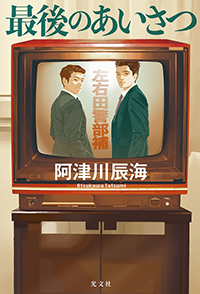

阿津川辰海『最後のあいさつ』◆熱血新刊インタビュー◆

膨らませ、絞り込む

阿津川辰海は文学賞の冠も得た「阿津川辰海 読書日記」(「ジャーロ」で連載中)やXで、古今東西の小説のみならずゲームや漫画、映画やドラマなど、ミステリーの匂いを嗅ぎつければあらゆるジャンルの作品をチェックし評を下している。ここまでハードなモチベーションは、いったいどこから来るものなのか。

「率直な気持ちを話すと、僕の知らないところで面白いことが起こっていたら腹が立つんです(笑)。どの新刊が面白いかとか、自分が読む前に誰かに教えてほしくないので、本が出ているのを確認したらできるだけすぐ読むようにしています。ドラマもなるべくリアルタイムにこだわりたいのは、ドラマってXですぐに反響が来るじゃないですか。面白い、という評判が耳に入った状態で観るのがイヤなんです。好きだからとか楽しいからという感情ももちろんあるんですが、面白いミステリーは自分で見つけたいという焦りと恐怖が根底にありますね」

ミステリー好きになる原点は、刑事ドラマだったと言う。

「それ以前も児童向けの小説や、漫画やアニメなどで小さい頃からミステリーに触れていました。ただ、中学生の頃に出会った『古畑任三郎』や『相棒』といった刑事ドラマの存在が、原体験としては一番大きかったと思っています。ミステリーってこんなに面白いんだ、こんなに驚かせてもらえるんだ、となったんですよね。例えば『相棒』のシーズン2の『殺人晩餐会』は、意外な凶器トリックが使われる話です。このネタはミステリーの世界では無数にバリエーションがありますが、僕は『相棒』で初めて観たんですよね。もちろん元ネタはロアルド・ダールであり、松本清張にもバリエーションがありますが、僕の最初は『殺人晩餐会』だった。それぞれに良さがありますが、最初の衝撃を与えてくれた作品は忘れられません」

新刊のタイトル「最後のあいさつ」は、『警部補・古畑任三郎』の第一シーズン最終話のタイトルから取った。『古畑任三郎』のみならず、刑事ドラマへの愛と造詣を惜しみなく注ぎ込んだ一作となっている。

「作中の刑事ドラマのタイトルは、『相棒』で好きな回のタイトルをモジっていたりします。邸宅があり、その家の出入りを監視している記者がいて、いわば密室状態の中で殺人事件が起こるという事件は、横山秀夫さんの『眼前の密室』(『臨場』収録)のオマージュなんですが、僕は原作小説よりも先に、ドラマの『臨場』で初めてその話と出会ったんですよ。いろいろな意味で、刑事ドラマは僕にとってミステリーの入口でありコアな部分でもある。そこの部分を、一遍全部出してみようと思ったんですよね。中学生ぐらいの頃に摂取していた刑事ドラマの体験を、咀嚼し直して自分なりの味つけにして提供する、ということを全力でやってみたんです」

俳優にすれば、劇場型犯罪とも相性がいい

作家の風見創が、幼馴染の記者・小田島一成からの提案を受け、雪宗衛という引退した俳優のドキュメントノベルの執筆を決める場面から物語は始まる。雪宗衛はかつて『左右田警部補』という昭和の刑事ドラマでタイトルロールを務め、「名探偵」を演じていた。30年前に妻殺しの罪で逮捕され、本人も自分がやったと自白。当時放送予定だったドラマの最終回「最後のあいさつ」は、お蔵入りとなった。

のちの展開が、さらに世間を騒がせた。雪宗衛は保釈後の記者会見で自白を撤回し、左右田警部補さながらの名推理を披露したのだ。世間を賑わす連続殺人鬼「流星4号」こそが真犯人であり、妻は被害者の一人だったのだ、と。その直後、名指しした人物が真犯人として捕まるが、当該人物は雪宗衛の妻だけは殺していないと主張した。雪宗衛は裁判で無罪となり、真犯人は死刑に処せられたが──。30年後の現在、「流星4号」と同じ手口の殺人事件が起きたことにより、終わったはずの事件が再び動き出す。

着想の出発点は、劇場型犯罪への興味だったという。

「劇場型犯罪ものを手掛けたいという思いが根底にありました。雫井脩介さんの『犯人に告ぐ』とか、ドラマで言うと『アンフェア』シリーズ(原作は秦建日子の『推理小説』)とかがすごく好きで、マスコミを巻き込んで何か大きな事件が起こるというタイプの話は自分でもいつかやってみたかったんです。ただ、編集さんから三浦和義事件をお題として与えられて、資料を調べながら構想を膨らませていったんですが、うまく膨らみきらなかった」

そんな時に、編集者から「刑事ドラマの要素を入れるのはどうですか?」と新たな刺激が投下された。

「雪宗衛という男は、最初の構想の段階からいたんです。衛が世間を翻弄していくという主軸は決まっていたんですが、この男はそもそも何者なのかというプロフィールが固まっていなかった。刑事ドラマで名探偵を演じていた俳優ということにすれば、演じるという点で劇場型犯罪とも相性がいい。その設定が固まったところから、一気に構想が膨らんでいきました」

構想をとことんまで膨らませること。それは、ミステリーを作るうえで最も大事な作業でもある。

「トリックは後から考えるタイプなんです。今回で言えば、衛の屋敷で起きた殺人事件の密室トリックがそうでした。現場のシチュエーションはこうで、こういう人たちが事件に関わっていて……というふうにお話をどんどん膨らませていったところでようやく、じゃあトリックはなんだろうと絞り込んで考えていったんです」

ラストシーンは『刑事コロンボ』のオマージュ

風見は、これから挑もうとしているドキュメントノベルの核をこう据える。

謎の主題はただ一つ。

俳優、雪宗衛とは、何者だったのか?

この「謎」の真相に関しても、まずは構想を膨らませ、その先で絞り込むという作業を行なったという。

「主人公は、雪宗衛に直接会って取材するのはできるだけ先延ばししようとします。最初に自分の中で人物像を作り上げて、そのうえで実際に会うことで、想像と現実との間に生じるズレを、本のテーマに取り入れられると考えているんですよね。僕も、そのやり方を踏襲したいなと思いました。構成は後で決めることにして、主人公が30年前の事件や刑事ドラマの関係者を取材していく、インタビューパートを先行してどんどん書いていったんです」

印象的なエピソードがある。ドラマ監督の火野下は、雪宗衛にとって「左右田警部補」がハマり役となった理由は、生来の理屈っぽい話し方にあったのだ、と言う。

俺はね、理屈っぽく喋って、時に視聴者を置いてけぼりにしながら、その実、全てを視聴者に嚙み砕いて説明する──この特徴は、探偵という機能にふさわしいんじゃないかと思ったのよ。

過去作品でも「名探偵」の意義や職能にこだわってきた作家ならではの着眼点だ。

「雪宗衛という俳優は、例えばホームドラマとか演劇で一発当てて、そちらの方向で人気になる道もあったんだと思うんです。ただ、彼の声質、喋り方、間の取り方が、たまたま探偵という機能に合ってしまった。この設定を物語の起点にしたんです」

本格ミステリーとしてフェアで魅力的であることと、雪宗衛の人間性を徹底的に掘り下げることとが、ある一点で結び付いていく。その構想を得た瞬間は、書き手にとっても鳥肌ものだったようだ。

「この作品には名前のある登場人物が30人弱出てくるんですが、その中からたった1人の犯人を指摘するためのアイデアをある時思い付いたんです。そのアイデアからの逆算で、〝雪宗衛はどういう人物だったのか?〟という真相が見えてきました。その結果として生まれたのがラストシーンでした。実はあのシーンは、『刑事コロンボ』で僕が一番好きなエピソードのオマージュでもあるんです」

本作に関して、特別な手ごたえを感じていると言う。

「大好きな刑事ドラマを題材にしたという意味では、原点回帰中の原点回帰と言える作品ですし、意識的に文体も固めにして、大人の推理小説を目指して書いたものでした。今後しばらくは、児童ミステリーだったりホラーだったりと、異色作と言われるかもしれない本の刊行が続くんですが、数年後にまた〝ここ〟へ帰ってきた時に、この本が足場になってくれるはず。ミステリー作家としてあり続けていくうえで、特別な一冊になりました」

阿津川辰海(あつかわ・たつみ)

1994年東京生まれ。東京大学卒。2017年、光文社の新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」第一期に選ばれた『名探偵は噓をつかない』でデビュー。以後、『紅蓮館の殺人』にはじまる〈館四重奏〉シリーズや、『入れ子細工の夜』『録音された誘拐』『バーニング・ダンサー』など次々に話題作を発表。『透明人間は密室に潜む』では「本格ミステリ・ベスト10」で1位を獲得した。若手作家随一の読書量でも注目を集め、『阿津川辰海 読書日記~かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』は第23回本格ミステリ大賞[評論・研究部門]を受賞した。