若松英輔『光であることば』

本の森に射す光

十六歳までは、ほとんど本を読んだことがなく、国語の成績は五段階評価で「二」、あるいは少し良くて「三」だったような者だったのですが、文筆家になりたいと思ったのは、本格的に読書に親しむようになってから、そう長くはかかりませんでした。

病を経験した人が、その治癒の過程で医師になることを決意することがあるように、文筆家になりたいと願ったのは、書物に記された言葉に助けられたように感じられたからなのです。言葉によって何かが充たされたように思われたからでもあります。

人生にはいつも困難があります。あとになってみれば、何でもないことでも、そのときの器では受け止めきれないことはあるものです。そうしたとき私は、いつも書店に足を運んできました。今もそうです。新刊、古書を問わず、本の森のなかでひとときを過ごすのです。

森林浴という言葉はありますが、同質のことを本に囲まれながら経験しているように思うのです。

言葉に「葉」の文字が添えられているように、言葉と木々、あるいは森との間にある近しい関係も単なる比喩を超えた何かがそこにあることを暗示しています。

本の製造に詳しい人は、森がなければ本を作ることはできないというでしょう。本の紙は森の木々からできているからです。樹木に詳しい人は、しっかりした土壌と水、そして光がなければ木は育たないというでしょう。

一枚の木の葉をたどっていけば、私たちはついに万物の根源である光にたどりつきます。同じことは言の葉である言葉にもいえるのではないでしょうか。

本を読み、充たされたように感じるのは、そこに記されている情報が有用だからではありません。言葉に内包されている光が、自分自身を照らし出すからです。

ある人は、自分が照らし出されるというと、日ごろは隠れている至らなさがあぶり出されるように感じるかもしれません。

本を読んでいると、そう感じることがあるのは事実です。しかし、手にしている本に記されているのが、知識や情報とは別種の、生きた経験であるならば、そこから発せられる光は、その人が、世にただ一つの、誰とも比べようのない、かげがえのない存在であることを教えてくれるはずです。

誰にも至らないところがあるのは事実です。しかし、個々の人間が、けっして代わりがない固有な存在であることは、事実を超えた真実なのではないでしょうか。

本を読もうとするとき、人はどこかで真実を求めているものです。そうした自らの悲願に気が付くとき、文字の奥に人は、言葉を超えた光であることばを見いだすように思うのです。

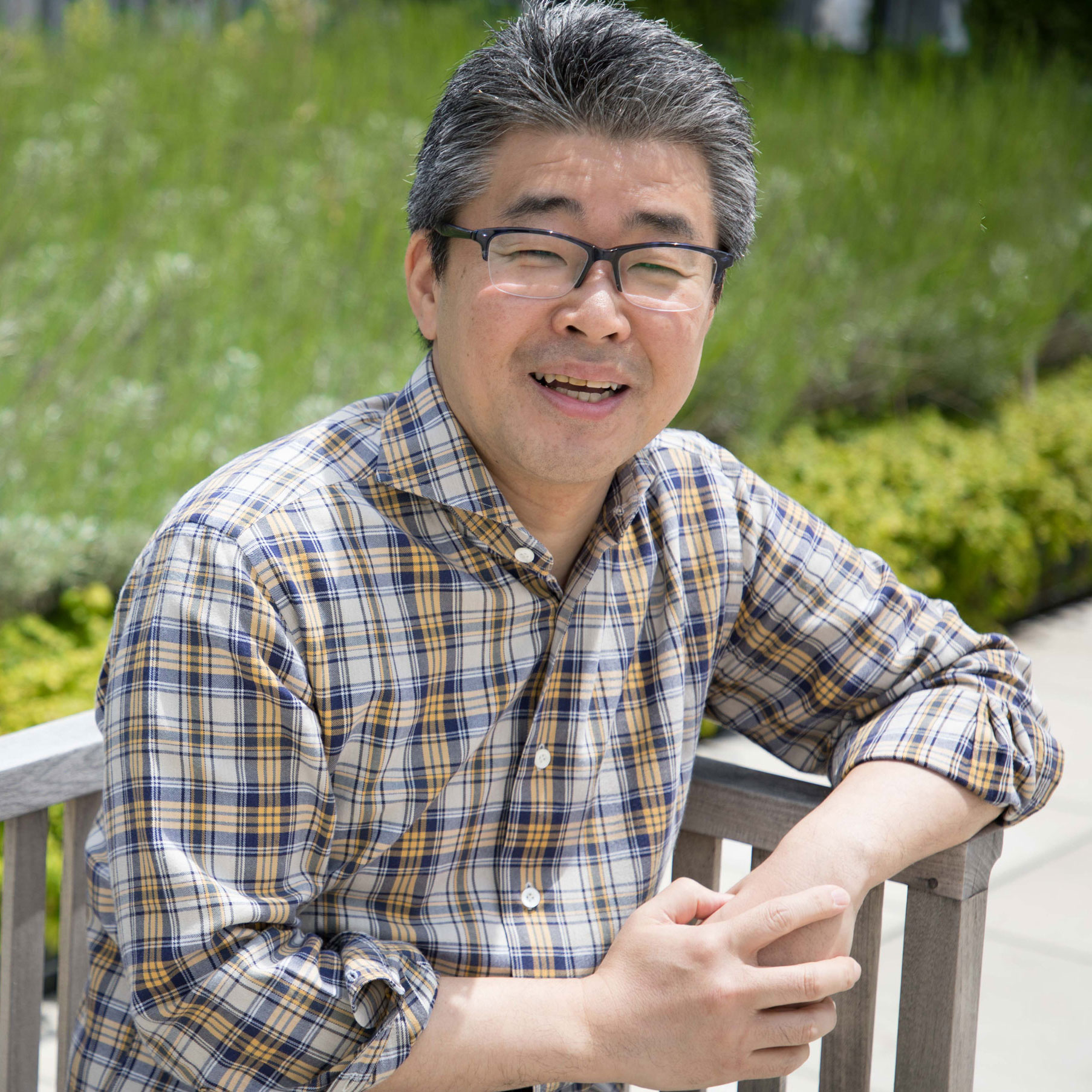

若松英輔(わかまつ・えいすけ)

1968年新潟県生まれ。批評家・随筆家。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。「三田文学」編集長、読売新聞読書委員、東京工業大学リベラルアーツ研究教育員教授などを歴任。2007年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて第14回三田文学新人賞評論部門当選。16年「叡智の詩学 小林秀雄と井筒俊彦」にて第2回西脇順三郎学術賞を受賞。18年『見えない涙』にて第33回詩歌文学館賞、『小林秀雄 美しい花』にて第16回蓮如賞を受賞。著書に『イエス伝』『悲しみの秘義』『詩集 たましいの世話』『常世の花 石牟礼道子』『弱さのちから』『詩集 美しいとき』『詩と出会う 詩と生きる』『14歳の教室 どう読みどう生きるか』『霧の彼方 須賀敦子』『藍色の福音』など多数。