◎編集者コラム◎ 『刑事の遺品』三羽省吾

◎編集者コラム◎

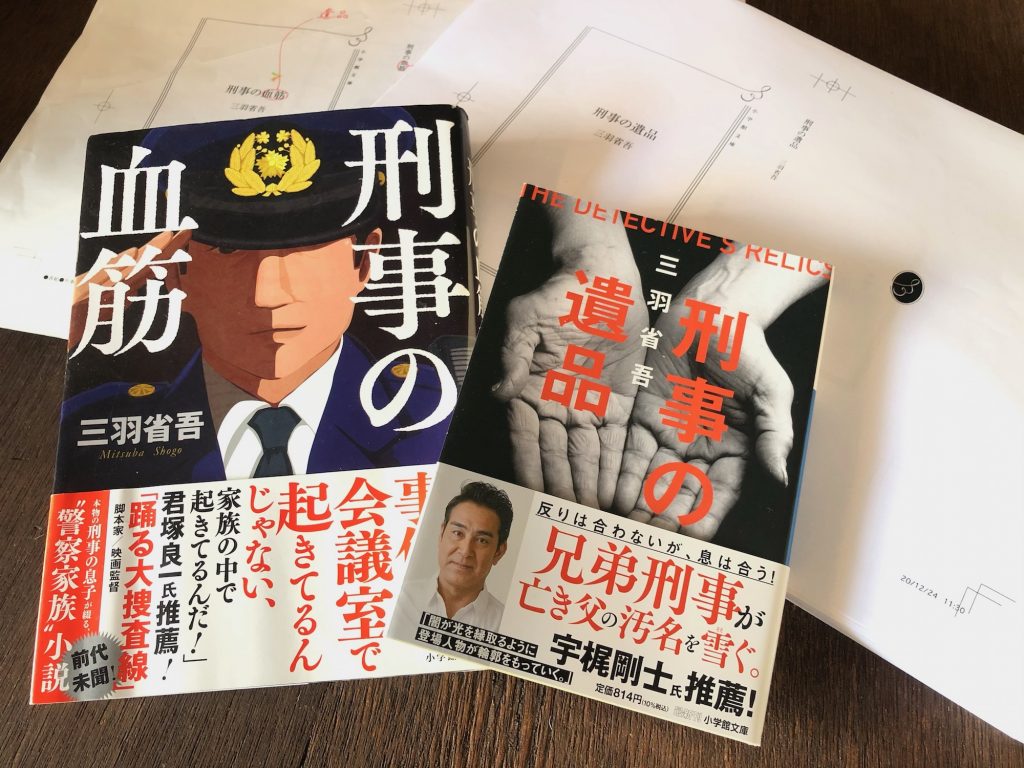

『刑事の遺品』三羽省吾

三羽省吾さんの単行本『刑事の血筋』を、『刑事の遺品』として改題し文庫化する編集業務に携われるとなった時、胸の高鳴りを抑えきれなかった。それくらいに三羽さんの作品に魅せられ、追い続け、より多くの人に届けたいと思ってきた。

三羽さんは、労働と酒、そして青春期のモラトリアムを見事に融合させた『太陽がイッパイいっぱい』でデビューした。第8回小説新潮長編新人賞と第5回酒飲み書店員大賞に輝いたこの作品に出会った時、この作家が描き出す物語を追い続けようと決めた。

その後も、『厭世フレーバー』(第27回吉川英治文学新人賞候補)では家族を、『公園で逢いましょう』(第7回京都水無月大賞受賞)では公園に集まる母親たちを、群像劇にように書き上げ、そのたびにしなやかな筆力に唸らされ続けてきた。

三羽さんの作品の中に、特別な人間はいない。そこにいるのは、我々と同じように喜び、悩んで生きる普通の人々だ。しかし三羽さんは、そのどこにでもいる人々が作るどこにでもあるような当たり前の光景を、「そうではないんだ」と訴えるように物語を紡ぐ。どこにでもいるような人々のそれぞれが内包する苦しみや悩み、過去を紐解きながら、どこにでもある光景を、そこにしかない物語へと昇華させてくれる。

溢れんばかりの三羽省吾愛を胸に秘めながら編集した今回の『刑事の遺品』は、三羽さんにとって初めての警察小説である。

この作品を書くにあたって、三羽さんには少なくない葛藤があったと聞く。初めての警察小説というプレッシャーよりも、一番の理由は実際に警察官だった三羽さんの父親の存在だ。物語の主人公は伝説的刑事を父に持つ兄弟刑事であり、現在の職業こそ違えど、刑事の息子として兄弟が抱える摩擦や衝突のリアリズムは、他の誰でもなく、三羽さんだからこそ描けたものであることは間違いない。

多くの人にとって刑事は「特別な人間」に思えるかもしれない。

だが三羽さんがこれまで、普通に生きる人々の特別さを描いてきたように、この作品では「特別」に見えるかもしれない刑事もまた、我々と同じように喜び、悩んで生きる普通の人々であることを教えてくれる。そうした眼差しが、警察小説ならではの深まりゆく謎や、スリリングな展開とともに組み込まれ、読者を物語の世界へと引き込んでいく。

帯には刑事ドラマなどでもお馴染みの俳優・宇梶剛士さんが推薦文を寄せてくださった。「ご縁ですから」といつかの出会いを覚えていてくださっていただけでなく、舞台稽古でご多忙な中でお送りいただいた「闇が光を縁取るように登場人物が輪郭をもっていく。」というコメントは、まさに作品の本質を突くもので、その鋭さに驚くしかなかった。

また、カバーは3万枚以上の写真に目を通して選んだ。

それが、「皺が刻まれた手のひら」だ。

手は、包むこともできれば、傷つけることもできる。人を突き放すこともできれば、手招くこともでき、そして、誰かに何かを遺すこともできる。

三羽さんが覚悟を持ってその手で書き切った『刑事の遺品』は、読者の胸に大切な何かを残してくれるに違いない。

──『刑事の遺品』担当者より