◎編集者コラム◎ 『1793』ニクラス・ナット・オ・ダーグ 訳/ヘレンハルメ美穂

◎編集者コラム◎

『1793』ニクラス・ナット・オ・ダーグ 訳/ヘレンハルメ美穂

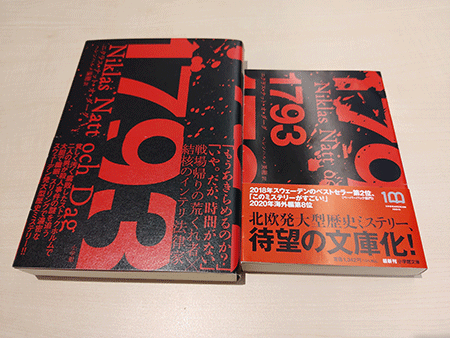

18世紀後半、フランス革命の余波を受け混沌としたストックホルムを舞台に、凄惨な殺人事件の謎を追う二人の男と事件にまつわる人々を描いた歴史ミステリー『1793』(ニクラス・ナット・オ・ダーグ著)は、2017年にスウェーデンで刊行されるや欧州各国でベストセラーとなった超話題作です。日本では2019年にヘレンハルメ美穂訳で刊行、こちらもまたミステリーファンを中心に各方面から、驚きを含めた大きな反響を頂きました。その衝撃作がついに文庫化。巻末の解説を書いて下さったのは、邦訳版を読んでみて「びっくりした」という文芸評論家の杉江松恋さんです。

ミステリー猛者の杉江さんがなぜ驚いたのか――。その理由を明かすべく、今回特別に解説を全文公開します。ぜひお読み頂き、本作の魅力を感じてください。そしてもし本編をお楽しみ頂いた暁には、今年9、10月に連続刊行予定の三部作続編『1794』『1795』も手に取って頂ければ幸いです。

解 説

杉江松恋

新たな可能性と至高の到達点を共に備えた、北欧ミステリーの精華と呼ぶべき逸品。

それがニクラス・ナット・オ・ダーグのデビュー作『1793』だ。

本国で二〇一七年に刊行されたこの長篇の存在を、私は翌年ぐらいに知った記憶がある。所用があってスウェーデン大使館に出向いたところ雑談の中で、グスタフ三世暗殺事件直後の一七九三年を舞台とした歴史ミステリーが刊行され本国で話題になっている、と教えられたのである。そのときは、毛色の変わった作品が出たものだ、と感じたもののそれほど気には留めなかった。翻訳されないだろうと考えたからだ。北欧ミステリーの翻訳紹介は盛んに行われているが現代の警察小説が主流であり、歴史ものの出る幕はないと思った。

ゆえに翻訳が実現したときには若干の驚きがあった。単行本の奥付には二〇一九年六月十日初版第一刷発行とあるから、原書が出てからすぐに翻訳検討に入っていたことがわかる。読んでみてさらにびっくりした。これまでの北欧ミステリーに備わっていた美点をすべて継承した上で新たな発展の可能性を付け加えた、里程標的名作だったからである。

北欧圏、特にスウェーデンのミステリーには、現実に歴史上で起きた事件を強く意識した作品が少なくない。事件は単なる点ではなく、見えないところで進行している社会の変質が顕在化した現象だからであろう。たとえば一九八六年に起きたオロフ・パルメ首相暗殺事件は大きな動揺を引き起こし、多くの犯罪小説が作中でこれに言及した。

一七九二年のグスタフ三世暗殺は、一国の君主が仮面舞踏会の最中に銃撃されるという醜聞の極みとも言うべき事件である。もちろんこれも独立して起きたものではない。スウェーデンが隣国デンマークを制して北欧圏の盟主となったのは十七世紀前半のグスタフ二世アドルフの治世である。それ以降バルト海を巡ってスウェーデンは隣国ロシアとたびたび戦闘を繰り返すが、十八世紀初頭には劣勢が明らかになり覇権を譲り渡すことになる。このころスウェーデン国内は二大政党による議会政治が行われていたが、一七七一年に父王の死によってグスタフ三世が即位すると、クーデターによって絶対王政を実現した。彼によって退けられた貴族たちは反対勢力となり、二十一年後の一七九二年三月十六日に暗殺事件を引き起こしたのである。一七九二年はフランスで革命が勃発し、王政が廃されてブルボン朝が終焉を迎えた年でもある。これらの大事件はもちろん無関係に起きたものではない。ヨーロッパを揺るがした大きな時代のうねりを『1793』は物語の背景としている。

背景と今書いたが、これは前景でもある。『1793』は複数の位相(レイヤー)から成り立つ作品だ。題名に謳われ、読者の最も目につくところに置かれているのが、国王暗殺の一年後、という時代を示す事件史の位相である。それなしに物語は成立しないのだが、歴史的事件は作品を絢爛と彩るための装飾と考えることもできる。

それよりも深く小説の根幹に関わるのは、生活史の位相だ。グスタフ三世の治世においては芸術運動が振興され、雅な文化が花咲いた。それゆえ「スウェーデン歴代の王たちのなかでとくに異彩を放つ魅力的な存在」(I・アンデション/J・ヴェイブル著『スウェーデンの歴史』潮見憲三郎訳、文眞堂)と高く彼を評価する声もあるのだが、国全体を見ればグスタフ三世の成し遂げた文化の成熟とは、一部の上流階級のみが享受可能な特権に過ぎなかった。繁栄の陰に絶望的な貧困と不平等がはびこっていたことをナット・オ・ダーグは克明に描いていく。

本書はいわゆる相棒小説の形をとっていて、第一章と第四章では二人の主人公が活躍する。一人は法律家のセーシル・ヴィンゲで、彼が探偵役である。もう一人のジャン・ミカエル(ミッケル)・カルデルが助手なのだが、同じ退役軍人でも医師が本業のワトスンとは異なり、彼は知性とは程遠い存在である。一七九〇年にロシア艦隊との間で起きた海戦でカルデルは左腕を失って、今はブナ材の義腕をつけている。それは敵を殴り倒すための武器でもある。そんな剣呑な左腕を持つ男の職業は引っ立て屋だ。売春婦など風俗を乱す者を捕えては救貧施設に放り込むのが仕事である。だが風紀取締隊とは名ばかりで、その実は最下層の貧困者を街の不可視領域に追いやることで、臭い物に蓋をしているのに過ぎない。就任早々嫌気がさしたカルデルは職務放棄し、以来名ばかりの引っ立て屋である。半端仕事で口に糊していたところで事件に巻き込まれることになるのだ。

引っ立て屋という耳慣れない名称は、訳者のヘレンハルメ美穂による造語だ。語感はおそらく、江戸時代の岡っ引きを意識している。岡っ引きは正規の役人ではなく、民間人が最下層の刑吏として登用された。中には博徒などで二足の草鞋を履いている者も少なくなく、一般市民を泣かせる所業もあったという。民を第一に考えない国家の管理は、末端に近づくにしたがって杜撰になっていく。その象徴が引っ立て屋という存在なのだ。

物語の舞台となるのは一七九三年秋のストックホルムである。花の都と謳われたパリが、衛生意識の欠如から悪臭に満ちていたことはよく知られているが、このストックホルムも負けてはいない。第一章で作者は、その惨状をカルデルの眼を通して描いていく。街角には刑罰を執行されている軽犯罪の囚人が放置され、ありとあらゆる汚物が湖に放棄されていたために波打ち際から絶え間ない悪臭が漂ってくる生々しい現実を。それがふさわしい事件なのである。冒頭、湖で発見された死体を見たとき、カルデルは家畜のものだと考える。人間の死体とは思えない大きさ、形状だったからだ。しかしそれは、四肢を切断され、両眼をくり抜かれた男の死体だった。この犠牲者に誰が、何のために残酷な処置をしたのか、という謎をヴィンゲとカルデルは追うことになる。

生活環境の劣悪と共に描かれるのが、法整備の未熟さである。本作は四部構成になっていて、前述したように第一部と第四部はヴィンゲとカルデルのコンビが主になって進んでいく。間に入った第二部と第三部ではまったく別の者が視点人物を務めることになるのだ。第二部の主役はクリストフェル・ブリックスという青年だ。彼は医師を志してストックホルムにやってきたのだが、享楽的な生活に馴染むうちにいつしかそれに溺れ、やがて重大な事件に巻き込まれる。第三部に登場するアンナ・スティーナ・クナップは母親と共に果物売りで身を立てている少女だ。この稼業には危険な側面があった。この時代、売春婦は物売りを擬した姿で街を歩き、客を物色していたからである。引っ立て屋が狙うのは、まさにそうした所在なげに街を行く女たちだ。

これから読む方の興を削がないために詳細は書かずにおくが、この二部は物語の中で独立的な性格を持っている。第二部はクリストフェルが妹に宛てた手紙の形式で書かれており、若者が非力ゆえ運命に翻弄されるというピカレスク・ロマンの展開を作者は意識していると思われる。第三部はアンナ・スティーナ苦難の物語なのだが、途中に出てくる紡績所、という名の強制労働施設の恐ろしさは筆舌に尽くしがたい。そこで行われていることは民族浄化の収容所に近い。管理人の一人であるペッテル・ペッテションは気まぐれに人を選んで「井戸のまわりで踊らせる」という趣味を持っているのだが、能天気な言葉の響きとは裏腹に、それは人間性のすべてを剥奪するような苛酷な拷問なのである。

第二部と第三部で描かれるのは、法の曖昧な行使によって国が市民を弄ぶようになった世界の恐怖だ。歴史的事実を描いていると同時に、個人を護ってくれない社会の恐ろしさを描いたものとして普遍性も備えている。北欧ミステリーには犯罪事件を主題として扱うことにより社会批判を行うという創作の系譜があるが、本作もそれを踏襲しているのである。

さらに意図されたアナクロニズム、すなわち前近代的の舞台に現代の視点を一部導入するという物語上の仕掛けも施されている。第三部でアンナ・スティーナが苦境に陥るのは、潔白であるのに裏切り者によって罪を背負わされるからだ。その原因は、彼女が美貌の持ち主だったことである。女性が自身の責に拠らないこと、特に外見によって耐え難い苦しみを味わうことへの抗議が、アンナ・スティーナの物語には込められている。四部構成の中でもっとも痛ましいのがこの第三部なのは、彼女の哀しみが全女性に共通したものだからだ。

アンナ・スティーナの抱く考え、感情はもしかすると十八世紀の人のものではないかもしれない。だが、そうした要素をあえて混入させることにより作者は一七九三年という過去を現代に接続させようとしたのだ。そうした意味では、第一部でカルデルが無謀な戦争のために臨死を体験した人物として紹介されるのも、現代との接点を設けるためと考えることができるだろう。ロシアによるウクライナ侵攻という国際的犯罪が進行中の二〇二二年、彼の語る戦地での死の数々は、重い質感を読者の中に残していくはずである。

物語に個性を与える事件史の位相、核ともいえる生活史の位相の下に、死の意識についての位相が置かれている。腐臭に満ちた一七九三年のストックホルムは同時に死と隣り合わせの世界である。第一部でモーテン・ヘスという首切り人による死刑執行の様が描かれる。これが後半で、フランス革命で猛威を振るったギロチンの光景を招き寄せる。

カルデルが戦争によって死に近づいた人間なら、ヴィンゲは病によってそれに向かっている人物である。彼はこの当時は死の病であった労咳、すなわち結核の末期患者だ。『1793』という物語にはいくつかのタイムリミットが仕掛けられているが、そのうちでもっとも深刻なものはヴィンゲ自身が労咳で絶命する前に事件を解決しなければならない、というものなのである。

このように死がすぐそこにある世界でなければ『1793』という作品は成立しない。四肢とほとんどの感覚器を奪うという惨いやり方で人を殺した犯人、残虐行為が進んでいく中で絶えず自分の死を意識させられる日々を送った犠牲者、その両者の心理がどのようなものであったか、ということが本作においては謎解きの要になっているからだ。複数の死によって組み上げられた構造物はさながら、一万体もの人骨によって装飾が行われたチェコのセドレツ納骨堂を思わせる。

そして最下層、物語を支える土台にミステリーの位相がある。ヴィンゲとカルデルのコンビによる捜査小説というのが外枠で、その中に視点人物の異なる第二部・第三部が異物として加えられている。この構成が第一の謎だ。第二の謎は痛ましい死体を巡るもので、これは先に書いたように心理の謎、動機の謎として現れてくる。さらに事件が進展していくと、生前の犠牲者が奇矯な振る舞いをしていたことが判明する。この不自然な行動もまた、謎を解く手がかりなのである。これまでさまざまなミステリーの謎が書かれてきたが、この犠牲者が取った行動のような、果てしない苦痛を伴うものは他にないように思われる。こうした手がかりを通じてヴィンゲは真相に到達する。しかし真犯人と直面した後も、さらに驚きは続くのである。最後のページを閉じるまで、この作者は何をするかわからない、という緊張感が継続する。第四部で特に顕著なのが、章の切れ場で読者をひきつけ、先を読ませるというページターニングの技巧である。そこまでの重苦しさとは裏腹に、終盤の展開は疾走するかのように軽快だ。そうした速度も兼ね備えた書き手なのである。こうした技巧には北欧圏のみならず、広く世界の娯楽作品からの影響が感じられる。

ここ数年で翻訳書が刊行された作品で言えば、質感が最も近いと感じたのが、二〇一四年の『カッコーの歌』(東京創元社)他のイギリス作家、フランシス・ハーディングの諸作だった。また、『堆塵館』(二〇一四年、東京創元社)に始まるエドワード・ケアリーの〈アイアマンガー三部作〉にも似たものを感じる。これらの作品はファンタジーだが、現代社会の諸相とは無関係ではなく、特に貧富の差や階層間の不平等などが世界観には色濃く反映されている。社会のありようを際立たせるために幻想的世界を創ったのだという見方も成り立つだろう。『1793』で描かれるストックホルムは、死の臭いが強調されているために虚構ならではの別の存在感を獲得している。作中で起きる犯罪は死が身近だからこそのものだし、登場人物たちは皆、死を隣人として生きている。現実にあったもの、社会の底辺に澱のように溜まったもので世界を再構成した結果、そうした超現実的な舞台が成立するに至ったのだ。北欧ミステリーの系譜はリアリズム小説を基盤として築かれてきたが、それを徹底した果てに、幻想世界を舞台としているとしか思えないような悪夢の物語が生み出されたというのが非常に興味深いことである。本作が北欧ミステリーの可能性を拓くかもしれないと私が考える所以はここにある。

本作は三部作として書かれており、続篇の『1794』、『1795』も間もなくヘレンハルメ美穂訳で小学館文庫にお目見えする予定だ。『1793』の登場人物の多くが続篇には登場する。え、あの人も、と驚かれる者も姿を見せているし、『1793』ではその運命にはっきりとけりをつけられなかった登場人物についてもその後が描かれることになる。本作では第三部の主役であったアンナ・スティーナも、もちろん重要な位置づけを担って登場する。おそらく作者の中では、彼女こそが三部作の要と考えられているのではないだろうか。

前述したように事件史の位相は最上部の装飾とも土台にあるとも考えられるが、後二作では時間の進展とともに歴史上の出来事についての言及も増していく。どちらが正解であるかは、『1795』までを通して読んだときにはっきりするのだろう。社会の一員であるという事実が個人を構成する要素として否定しがたく存在し、ひとりひとり個人の役割が社会を規定していくという全体小説としての性格が三部作が完結した折には明らかになるのではないか、というのが私の予想だ。他に類例のない巨大な構造物、小説という表現形式だからこそ成り立つ壮大な物語がやがて姿を現す。もちろん本書単体で読んでまったく問題はない。ぜひご一読を。心が震え、世界への畏れが蘇ることを保証しよう。(すぎえ・まつこい/文芸評論家)

──『1793』担当者より