◎編集者コラム◎ 『警部ヴィスティング 疑念』ヨルン・リーエル・ホルスト 訳/中谷友紀子

◎編集者コラム◎

『警部ヴィスティング 疑念』ヨルン・リーエル・ホルスト 訳/中谷友紀子

人は老いる。

40代で実感する人は少なかろうが、50代の半ばも過ぎれば多くが実感しはじめるだろう。60代なら、なおさらだ。

人は老いて、いずれ人生の表舞台から下りなければならなくなる。いくら足掻いても無駄なのだ。しがみついても醜さが増すだけだ。

ヴィスティングも引退を意識する年齢になっている。人の名が思い出せなくなっている。なによりもそのことが気になっている。過去の未解決事件を扱う警察官にとって、記憶力の衰えは我々が思う以上に深刻だろう。

そしてヴィスティングは、後輩が主導する捜査には口を出さないようにする。主役の座をゆずろうとする。その控えめな構えが美しい。本作を読み終えて最初に思ったのはそのことだった。

この作品を読む価値は、このヴィスティングの佇まいを見るだけでも充分にある。「最高傑作!」と帯に書いたのは、そんな思いもあってのことだった。

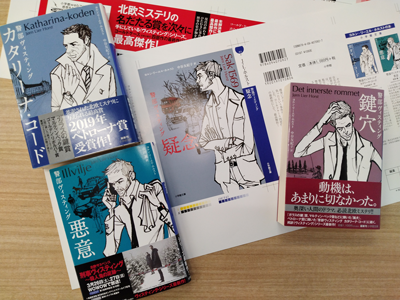

作品については、なによりも訳者・中谷友紀子さんが書いてくださった「訳者あとがき」が雄弁だ。この作品は、シリーズ第一作「カタリーナ・コード」同様、現実に起きた一つの事件が元になっているという。

一九九九年八月、ノルウェー南部ヴェストフォル県の小都市ラルヴィク郊外で、十二歳の少女クリスティン・ユール・ヨハネッセンが自転車で湖へ行く途中で消息を絶ち、やがて絞殺体で発見された。二年後に二十代の男が被疑者として逮捕・起訴されたものの証拠不十分で無罪となり、事件は解決されないまま時が流れた。

ノルウェーで広く知られるこの実在事件の捜査にあたったのが、当時ヴェストフォル県内の警察署で刑事を務めていたヨルン・リーエル・ホルストだった。本書で十五作を数える警部ヴィスティング・シリーズの作者である。ホルストにとってこの事件は「膿んで癒えることのない心の傷」となった。折に触れて捜査資料を読みなおし、独自に犯人の手がかりを探していたクリスティンの父親にも協力を続け、二〇一三年に警察を退職したのちも連絡を取りあっていたという。

二〇一五年、その事件がついに解決を迎える。最新の手法によって遺留物のDNA型鑑定がやりなおされた結果、ホルストが十四年前に逮捕した男がふたたび起訴され、クリスティン殺害の罪で禁固十三年の刑を下されたのだ。

警察を退いてのちも、被害者の父親と連絡を取り続ける。ホルスト自身がそういう警官だったのだ。このシリーズに通底するヴィスティングの誠実さは、ホルスト自身の誠実さに通じているのだろう。

中谷さんのあとがきは続ける。

「ヴィスティングには天才的な頭脳もなければエキセントリックな振る舞いもない。あるのは、年齢と経験を重ねた大人だけが持つ温かで安定した人格と堅実な判断力、そして上司や組織に対してではなく仕事の本質に対する献身、といったところだろうか。ケレン味などかけらもない。

しかしだからこそ、作品を読み終えるとき、そこには必ず、静謐だがずっしりとした手応えと、小さくとも遠くにたしかに灯りつづける灯台を得たような感覚が残る」

そういえば第一作「カタリーナ・コード」の解説で、杉江松恋さんは「人間に寄り添った小説」と評してくださっていた。

「深い森の中、落ち葉の絨毯を踏みしめる自分の足音以外に何も聞こえてこないような空間で、一人靄の向こうにあるものを見ようと目を凝らしている。そんな読後感を覚える小説だ」

このヴィスティングの印象は、第四作である本書とも通ずる。というより、部下たちと距離を置き、単独で過去の事件に向き合う姿はいっそう「一人靄の向こうにあるものを見ようと目を凝らしている」ようだ。

スリラーとしての出来も上々である。池上冬樹さんが「最後の最後までいかないと真相がわからないあたりの充実したプロットもいい」と解説に書いてくださったとおりである。

けれどなによりの魅力は、ヴィスティングの造形だ。こういう警察小説、こういう主人公もあるのだと、シリーズを未読の方こそ手に取ってみていただきたい。特にこのコラムの一行目が気になった方は、きっとヴィスティングを身近に感じ、読後はしずかな感慨を覚えるだろう。

──『警部ヴィスティング 疑念』担当者より