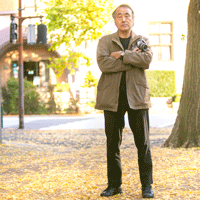

源流の人 第30回 ◇ 岡室美奈子 (早稲田大学文学学術院教授、早稲田大学演劇博物館館長)

アジア唯一の「演劇博物館」館長は不条理演劇の研究における第一人者

いま凝視するのは現代テレビドラマ

新聞やネットコラム記事で積極発信

言葉では簡単に表せない作品の魅力を探り、作り手に代わって言語化する。演劇・テレビ文化研究者が汲み取る豊かな表現世界とは。

『エルピス──希望、あるいは災い──』(関西テレビ、脚本・渡辺あや)というテレビドラマが、この冬、たいへんな話題となった。

長澤まさみ演じるテレビ局アナウンサーの恵那と、情報バラエティ番組ディレクターの拓朗(眞栄田郷敦)が、約十年前の連続殺人事件の冤罪疑惑の真相を探っていく。恵那の元・交際相手の斎藤(鈴木亮平)は報道局記者だ。いわゆる「勧善懲悪モノ」ではなく、警察や司法、メディアの存在意義に対し、重い問いかけを残す作品だった。番組プロデューサーが、在京キー局では企画が通らず、在阪の準キー局に転職してまで作品を送り出したという。

早稲田大学の教授で、現代テレビドラマを研究している岡室美奈子は、講談社のウェブメディアで「エルピス」についての考察コラム(二〇二三年一月四日配信)を発表した。岡室は、文化構想学部の表象・メディア論系で「テレビ史」「テレビ文化論演習」「オカルト芸術論」「メディア論」などを担当している。

たとえばなぜ、主人公の恵那が、物語の中で嘔吐を繰り返してしまうのか。「身体」と「二重らせん」をキーワードに、ドラマの核心に迫る考察を書き記した。岡室は言う。

「あのドラマが最も伝えたいのは、巨悪を倒すことではなく『善玉菌』と『悪玉菌』が入れ替わりうる、っていうことだと思うんですね。良い終わり方だったと私は思う。ドラマを観ることで、観る者の価値観が問われる。価値観を更新していかないと、ちゃんと受け取れない。ドラマを観ることで更新されていくことを、きちんと(考察で)書いていきたい」

岡室のコラムには、「そうか、そういうふうに観るんだったのか」という数々の示唆に満ち、新鮮な驚きがある。ウェブメディアのほか、毎日新聞でコラム「私の体はテレビでできている」を連載している。誇張でなく、テレビドラマの鑑賞の仕方が変わるような発見が、文章にちりばめられている。

「働く館長」として演劇の面白さを伝える

早稲田大学の構内にある「演劇博物館」の第八代館長として、岡室は執務にあたっている(二〇二三年二月現在)。

一九二八年に坪内逍遙がつくった、演劇と映像を専門とする博物館で、二〇二八年には創立百周年を迎える。岡室は言う。

「最初からずっと同じ建物なんです。坪内逍遙がシェイクスピアの全作品を日本で初めて翻訳した人なので、この建物も、シェイクスピアがいた時代のイギリスの『フォーチュン座』っていう建物を模しているんですね。中庭に劇場があった『フォーチュン座』を半分に切ったような形をしています。なので、前に劇場があるんです」

坪内逍遙の意向で、古今東西の演劇の資料を集めている。総合的な演劇専門博物館としては、アジア唯一の存在だ。

それにしても、演劇一つとっても、チラシや台本、チケットなど、さまざまなアイテムがある。

「そこが厄介なところで、美術館だと、価値のある美術作品を集めれば(それで)いいんですけど、演劇資料って本当に多種多様で、人が捨ててしまうようなチケットの半券とか、チラシとか、そういうものもすべて貴重な資料なんですね。約百万点以上資料があるんです。演劇の貴重な資料の散逸を防ぐ意味では、意義のある仕事をしていると思います」

「演博」は、デジタルアーカイブ分野にも、早い時期から力を入れている。一九八九年から収蔵品管理データベースを作り始め、九七年には錦絵検索システムを公開。二〇〇一年には「デジタル・アーカイブ・コレクション」の公開を始めた。

岡室自身は、二〇一三年に館長に就任した。

「大学の顔としての博物館でもありながら、日本の演劇をどう支えていくかという視点も必要になる。最初はとても私の手には負えないだろうと思いました」

それから十年が経った。岡室は振り返る。

「自分で言うのもナンですけど、『働く館長』だと思うんですね。かつては早稲田の演劇って有名で、演劇をやる人が多かったですし、たとえば古典芸能演劇の研究者、関心を持つ学生が多かった。だんだん研究者が減り、興味を持つ学生も減っていくなかで、展示を通し演劇の面白さを伝え、演劇人口を増やし、演劇の層を広げていくのが、『演博』の新しいミッションじゃないかって考えたんです」

ガラスケースに紙資料だけを並べるような展示をやめて、空間全体をデザインしていく。双方向的、体験的なものを採り入れる。学生が「行ってみたい」と思ってくれる展示、地元・早稲田の住民が来てくれる展示を岡室は考え続けた。

本稿の取材日のちょうど前日まで、「演博」では「企画展 村上春樹 映画の旅」が開催されていた。作家・村上春樹は、在学中によく「演博」を訪れ、未鑑賞の映画の台本を読んでは空想をめぐらせ、のちの創作活動にも影響を与えたという。展覧会では、彼が学生時代に読んでいた台本や、小説・エッセイのなかに登場する映画作品に関するポスター、台本などの資料を展示した。岡室は笑みを浮かべながら、こう語る。

「ひじょうにたくさんの方が来てくださったんですね。村上春樹さんの小説やエッセイの中に、これだけたくさんの映画が出てくるのか、ということに、まず、皆さん驚かれる。しかも、出てくる映画のポスターやプレスリリースなど、大半の資料が『演博』にあったっていうことも皆さん、驚いてくださいました」

コロナ禍の二〇二〇年二月から、「演博」は舞台公演映像約千三百本を閲覧できる「Japan Digital Theatre Archives (JDTA)ジャパン・デジタル・シアター・アーカイブス」を開設。演劇を知らない人も簡単に検索できるサイトを目指しているという。

「偶然の出会いでいろんな演劇が観られるようなサイトにしたんです」。岡室はそう胸を張る。

劇場に出向き、椅子に座って舞台を観る体験と、公開映像や配信を自宅で観る体験は、たしかに別かもしれない。けれども、悲観してばかりではいられない。岡室は言う。

「コロナだって収束していないし、(また感染拡大が)起こるかもしれないですよね。自分たちの身体も、(演劇の始まった)ギリシャの頃からは変わっている。そこも踏まえ、映像の楽しみ方を考えていかないと、っていう気はしています」

空想の世界に浸るほうが楽しかった

「一言で言うと、『コミュ障』の子どもですね」

三重県で過ごした幼少の自身を、岡室は笑いながらそう振り返る。

幼稚園の先生が自宅まで迎えに来てくれても、リビングのピアノやミシンの脚に摑まって「行かない!」と泣き喚いた。両親や先生が匙を投げると、岡室はテレビの前にペタッと座って、ブラウン管のなかに広がる世界を見つめ続けた。ほどなくして、岡室は幼稚園を「中退」する。

「空想しがちな子どもでした。テレビが好きだし、本も漫画も好き。空想の世界に浸るほうが楽しかった。ずっと、自分は『サイボーグ003』(漫画『サイボーグ009』に登場する女性サイボーグ)だと思っていた。いつか覚醒すると思っていた(笑)」

母親もテレビドラマが大好きで、「この番組は観てはダメ」などとは一切言われることのない環境だった。昼間のメロドラマから、深夜のドラマまで。小学校にはきちんと通ったが、「昨晩のドラマの話を友達としたいと思っても、誰とも話せないのが、もどかしかった」と笑う。

とりわけ、一緒にテレビを観ていた母親は、岡室にとって特別な存在だったようだ。岡室は言う。

「母は戦争前、のちに女子大になる大阪の専門学校に行っていたんですけど、戦後に東京に出て、洋裁学校に行くんですね。立体裁断を習って、雑誌『VOGUE』を読むためにフランス語の語学学校に行ったり、デッサンを習ったり」

その後、母親は祖父に呼び戻され、和歌山県の新宮で洋裁店を開いたが、お見合いで岡室の父親と結婚し、元々の実家のある三重県の熊野へ。母親は洋裁業を辞めてしまう。ただ、西洋文化や、モードファッションに対するアンテナを張り続け、娘の岡室にも影響を与えていた。

「洋服は全部、母の手作り。おしゃれな洋服でした。文化的なことに関心のある母でした」

中学校に上がると、岡室には試練が待っていた。

「こういう話をすると、『ああ、私もそうだった』っていう人、結構いるんですけど、担任の先生にすごく虐められたんです。ただ従順に、言うことを聞いて良い子にしていれば、世界は穏やかでいられると思っていたのが、崩れたんですね。同じようにしていても、理不尽にイヤな思いをさせられる」

岡室は心に決めた。

「これは闘わないといけない」

一念発起して生徒会の役員になった岡室は、校則改定などの難題を率先して議論するようになった。岡室は振り返る。

「自分は自分が守らなきゃ、ということを、その頃に思ったんだと思うんです」

簡単に言語化できないものが好き

戦闘モードで中学生活を過ごし、自宅に戻った岡室を癒やしてくれるのは、この時もやはりテレビドラマだった。小中学生の頃に観た作品で、印象に残る作品は──そう問いかけると、岡室は、二つ挙げてくれた。

「画期的だと思ったのは、『天下御免』(一九七一年、NHK総合、脚本・早坂暁)っていうドラマ。今で言えば、すごくメタ的な作品でした。平賀源内の話なんですけど、お城みたいな大広間で、伝言ゲームをしていく。しかも、その伝言ゲームの様子を、早回しで見せるんです。テレビが『作りモノ』だっていうことを、わざと前面に押し出すような作りのドラマ。テレビってすごく自由だなと思ったんです」

そして、もう一つは、山田太一脚本の一連のドラマだった。岡室は語る。

「当時は言語化もできませんでしたが、でも、心の深いところに響いてくるような気がしたんです。ほぼ同時に向田邦子さんが出てきますけど、ごく日常的な会話の積み重ねなのに、心に響くものがある。簡単に言葉では言えない、簡単に言語化できないものが好きです。それは今に至るまで続いています」

そして岡室はだんだん、「演じる」ということに興味を抱くようになる。自分とは異なる人生を疑似体験する、演劇・ドラマの世界。高校に入学した岡室は、演劇部の門を叩いた。ただ、新入部員は誰も彼もが役者を志望していて、岡室は演者ではなく、演出を担当することになった。

そんなある日、岡室は、のちの自身の研究者人生の扉が開く、ある出会いを経験する。岡室は振り返る。

「担任の数学の先生が素敵な、文化の香りのする人だったんですよ。クラスメート何人かで、先生の家に遊びに行ったら、三一書房の『現代日本戯曲大系』が全巻揃っていたんです」

岡室は担任の先生に尋ねた。

「先生、誰の作品が面白いんですか?」

その時、担任の先生は、こう答えた。

「別役実」

早稲田大学で劇団「自由舞台」(のちの早稲田小劇場)を結成し、「象」(一九六二年)で注目を集めた劇作家、別役実。「マッチ売りの少女」「赤い鳥の居る風景」で岸田國士戯曲賞を受賞(一九六八年)し、「不条理劇」のジャンルを確立した。

高校の図書室で「マッチ売りの少女」と「象」の戯曲を見つけた岡室は、さっそくページをめくってみた。ところが、読んでも読んでも、さっぱりわかんない! 岡室は驚いた。

「演劇ってこういうものなのか!」

わからない、ということに、こんなにも魅了されるのか。さっそく別役戯曲の虜になった岡室は、じっさいに演劇のコンクール地区大会で「マッチ売りの少女」に挑み、中部大会出場こそ逃したものの入賞をかちとった。別役実の記した評論集『言葉への戦術』(烏書房)を舐めるように読むうち、岡室は、随所に登場する、カタカナの名を見つけることになる。

「サミュエル・ベケット」

アイルランド出身の劇作家・小説家・詩人で、「不条理演劇」を代表する人物。別役が影響を受けた作家だった。岡室はこう語る。

「別役さんは『言葉への戦術』で、こんなにもベケットのことを書いている。いろんな劇作家の作品を分析しているんですけど、よく読むと、すべてベケットを理解するために書かれている感じがしてきたんです」

別役をここまで虜にするベケットとは、何者だろう。岡室は、ベケットの戯曲『しあわせな日々』を読み始めてみた。主人公の女性ウィニーが、土にどんどん埋まっていく物語だ。

「まったくわけわからないのに、なんか感動するんですよ。この、『わからないのに感動する』っていうのがすごく面白い。わからないように書かれているのか、自分が馬鹿だからわからないのかが、わからない」

ベケットの生まれ育ったアイルランドへ

一九七七年、立命館大学に進学した岡室は、英文学を専攻しベケット研究を続けつつ、別役実を好きな仲間と劇団を立ち上げ、作品を上演した。卒論はベケットの『ゴドーを待ちながら』について。同作を最初に日本に紹介した安堂信也の門下生となり、早稲田大学の大学院で修士、博士課程で研鑽を積んだ岡室は、ベケットの生まれ育ったアイルランド政府の給費留学生試験に合格し、首都・ダブリンへと飛び立った。

「本当は一年間の留学のはずだったのが、二年間になってしまった。私、ダブリンで、乳がんになったんです」

日本からは「帰ってこい」の大合唱。でも、岡室は耳を貸さずにダブリンに留まった。岡室曰く「神様のような存在だった」ホームステイ先の家族が「治るまでいなさい」と言ってくれたからだ。

ダブリンの大学付属病院の相部屋に入院した岡室のもとには、連日、大学院のクラスメートが訪れた。

「友達自身が来られない時は、私のことを知らない友達をよこしてくれた(笑)。いきなり知らない人がやってきて、『ミナコ、どの人?』『あんたがミナコ?』みたいな」

経済的に豊かでない人たちの言葉も、病床には飛び交っていた。がん患者同士、語らったり、助け合ったり。自分よりも症状の重い患者の手伝いをしたりもした。

退院後は、日本人学校で小学生を教えていた縁で、抗がん剤治療に苦しむ岡室の面倒を、児童のお母さんたちが代わる代わる見てくれた。病院に送ってくれるお母さん、お弁当を作ってくれるお母さん。

「私の生涯の中で一番大事にされ、貴重な経験をさせていただいた」

目を細めながら、岡室はそう振り返る。

時は前後するが、がん発症直前の一九八七年、ダブリンの日本大使館から、留学中の岡室に一本の連絡があった。

「司馬遼太郎さんのご一行が来るのだけれど、通訳とガイドをやってもらえないか」

そんな、大作家の通訳ができるような英語力など、あるわけがない。岡室は即座に断ったが、そもそも当時、アイルランドに留学中の日本人が少なく、指導教授に相談してみると「ま、やってみれば?」。たしかに、こういうことって、なかなかできることではない。

「それで、自分の英語力のなさは棚に上げてお引き受けしたんです。あまりにも無能でした。ガイドしていて道に迷うし、通訳も全然できない。その無能さを、むしろ司馬さんご夫妻が面白がって、かわいがってくださいました」

司馬は岡室のベケット論文を読み、自身の紀行文『街道をゆく 30:愛蘭土紀行Ⅰ』(朝日新聞出版)に、「井戸の底から牛をつかみ上げるような論文」と書き記した。いっぽう、岡室自身のことを「床に落ちた視線を思わず拾ってあげたくなるようなかぼそげな少女に見えた」とも書いた。ベケット研究を生涯続ける岡室の、ゆく道を灯すような、司馬の言葉だった。

テレビドラマならではの深さの存在を詳らかに

ベケット研究と、もう一つ、研究者人生としての岡室の大きな軸がある。それは、本稿の冒頭でも書き記した、「テレビドラマ」。岡室が幼い頃から愛してやまなかった、テレビドラマ。ただ、演劇や映画の研究者はともかく、テレビドラマの研究者って、そう多くないのでは?

「はい。これまでは、テレビドラマ研究ってわりと社会学の方がやっていたんですね。社会学の学者は、現象として扱います。私は、もともと演劇研究者なので、内容に興味があるんです。映画は芸術だけどドラマは消耗品、みたいな感じがあるじゃないですか。だけど、ドラマでも、心に残るものもあるっていうことはずっと思っていたんですね」

山田太一、向田邦子のドラマが原体験としてある岡室は、「ドラマならではの深さの存在」を詳らかにしたかった。

二〇〇七年、早稲田大学の第一・第二文学部の学部再編に伴い、これまでの学問ではやってこなかった研究を実現する場所にするべく、岡室は新たにスタートする「文化構想学部」のプラン策定にかかわった。映画・テレビ研究で知られる教授・長谷正人と共に、テレビについて専門的に学ぶ講義科目「テレビ文化論」と演習を作った。

時を同じくして、岡室が取り組み始めたものがある。Twitter だ。

「二〇〇七年に(文化構想学部に)表象・メディア論系ができて、新しいことをどんどん取り入れていく学生が多かったので、乗り遅れちゃいけないと思って」

岡室がつぶやくツイートは、最初は、ごくありふれた日常のことだった。ただ、テレビドラマのことをつぶやくと、明らかに多くの反響を呼ぶことがわかってきた。岡室は言う。

「すごく楽しかったんです。Twitter を通じ、(人気脚本家の)坂元裕二さん、野木亜紀子さんと知り合うということも起こっていきました」

特に、二〇一一年の東日本大震災で、Twitter 人口が飛躍的に増えてからは、ドラマの放映中に、実況のようにつぶやいたり、放映後に感想をつぶやいたりする「ドラマクラスタ」の人たちが増えていった。「カーネーション」「あまちゃん」──こうした話題作の時には、Twitter 内がドラマの話題で持ち切りになり、トレンドにドラマ関連のワードが並んだ。二〇一三年、演劇博物館館長となった岡室の発信は、そうした「クラスタ」たちの格好の注目の的となり、ドラマ作品で何か「事件」が起こると、岡室自身のもとへ、新聞記者がコメントを求めに来るようにもなった。

つまり、文化構想学部ができて走り始めた時期、テレビドラマ研究を「しっかりと」始めた時期と、Twitter の「バズり」が、ちょうど時期的に重なったのだった。

長谷教授の授業から学んだ、テレビ番組制作会社「テレビマンユニオン」の創設者の一人、今野勉の言葉に耳を傾けたりしながら、岡室は、本人曰く「スポンジのように」さまざまな考え方を吸収してきたという。

テレビとは何か。

テレビドラマとは何か。

考え続けながら、岡室は定点観測を続けている。

「テレビドラマ史」の講義も受け持つ岡室にとって、昨年(二〇二二年)は「おもしろい年だった」と振り返る。

まず、他者に恋愛感情も性的欲求も抱かない「アロマンティック・アセクシュアル」の男女が登場する「恋せぬふたり」(NHK総合、脚本・吉田恵里香)。男女が一緒に暮らすことになるのだが、ふたりの恋愛感情が芽生えることはない。

「観ている側が、そこに恋愛を期待しちゃうところがあるんですよ。これまで男女がいい感じになると、恋愛になっていく、って刷り込まれているじゃないですか。そういう自分を省みる契機になりました」

登場人物ふたりは「家族(仮)」というのを目指していく。別に恋愛をしなくても、良い関係を築いていくことがとても魅力的であることに気づかせてくれる。岡室は言う。

「恋愛ドラマの需要は、それはそれであるけれど、恋愛に回収されない、男女っていう二元論を超えていくようなドラマがこれから増えていくのではないか、そんな希望を抱かせてくれました」

それから、中途失聴者を描いた「silent」(フジテレビ、脚本・生方美久)。聴覚障害者を描いた作品は過去にもあったが、「聴こえる人」と「聴こえない人」、そして「途中から聴こえなくなった人」の葛藤が細やかに描かれた点が出色だった。岡室は言う。

「中途失聴の想くんっていう、目黒蓮さんがやっている役が、聴こえる人と、聴こえない人の、両方のコミュニティに属しているようで、どちらにも属してない。途中から聴こえなくなったがゆえに、昔、聴こえていた紬ちゃん(川口春奈)の声が聴こえなくなったことが、つらくなる。そういうことが細やかに描かれました。本当は、そこをどう乗り越えるのか、もっと時間を使ってほしかった気もするんですけど」

いっぽう、紬を愛しながら、別離の道を選んだ想の親友の湊斗(鈴鹿央士)のことが、岡室はもどかしかったと言う。

「いつになったら湊斗くんの心の闇が見えるんだろうってずっと待っていたのに、最後まで『いい人』だった。『こんな人、本当にいるかー?』って(笑)。でも、考えさせられるのは、こうした存在が視聴者に求められている、ということです。あのドラマを支えていたのは湊斗くん。今、なぜ、求められるのか、ということは、考えなければいけない」

批評ではなく、作品を豊かに享受したい

そして今日も、朝ドラ(NHK連続テレビ小説)「クラスタ」の人たちのつぶやきは続く。もちろん称賛の声も多々ありつつ、「#(ハッシュタグ)反省会」と題し、脚本や演出、演者への批判の声が渦を巻いている。岡室はその潮流を、肯定的には捉えていない。

「イヤなら観なきゃいいじゃない、って言われても、だけど、観るんですよね。観て、黒いものを吐き出していく。SNS上で、何かを叩きたいという風潮があります。不寛容に繋がっていく。あまり豊かなことではないと思います」

いっぽう、興味深いのは、ドラマで悪役が出てくると、視聴者からクレームが入ることが増えているのだそうだ。思えば、「silent」では、誰もイヤな人が出てこない。岡室は言う。

「イヤな人が出てこないドラマが支持されるのに、でももう一方では、ドラマを観て、黒いものを吐き出したい。この現象は何なのだろうっていうのは、思いますね」

二〇二三年三月いっぱいで、岡室は演劇博物館の館長を退く。ベケット研究に再び本腰を入れつつ、テレビドラマについての発信は今後も続けていく。岡室は語る。

「『エルピス』に関して書いた文章に対し、『批評家であることを放棄している』との批判がありました。でもそれは当然で、私、批評はしてないんですね。批評じゃなくて、作品を、できるだけ豊かに受容するっていうことを私はやっています」

テレビドラマにしろ、映画にしろ、小説にしろ、一度観たり読んだりしただけでは、たくさんの情報を取りこぼしてしまう。気づかないことがたくさんある。一度観た時の印象だけで、作品のことは語れない。作品が持つポテンシャルを、第三者がきちんと言語化していく。心に届いた作品について語る。その作品の、いったい何が心に届いたのかを、詳らかに紐解いていく。

「作り手は、言葉で説明できないものを作品にすると思います。それを、野暮だと知りつつ、私は言語化する。作り手も気づかないような、作品が持つ豊かさ、深さを言語化していく。作る人に対するリスペクトを持って、彼らの気持ちに拮抗できるようなものを書きたい」

作る者の意志を汲み、観る者の価値観のアップデートを支える。岡室は、双方の背中を、グイッと押していく。

(写真下)表情豊かなバッグは職人の手によるもの。近所の専門店で購入し、愛用して10年ほどになる

岡室美奈子(おかむろ・みなこ)

三重県生まれ。国立アイルランド大学ダブリン校にて博士号を取得。1997年、早稲田大学文学部専任講師、2000年、助教授を経て、05年より教授。07年より文化構想学部教授。現代演劇研究、テレビドラマ研究を専門とし、特にサミュエル・ベケット研究では、日本を代表する存在である。13年には、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の第8代館長に就任。主な編著書に、『ベケット大全』(白水社)、『サミュエル・ベケット!-これからの批評』(水声社)、『六〇年代演劇再考』(水声社)など、主な訳書に『新訳ベケット戯曲全集1 ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』(白水社)などがある。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年3・4月合併号掲載〉