◎編集者コラム◎ 『覇王の轍』相場英雄

◎編集者コラム◎

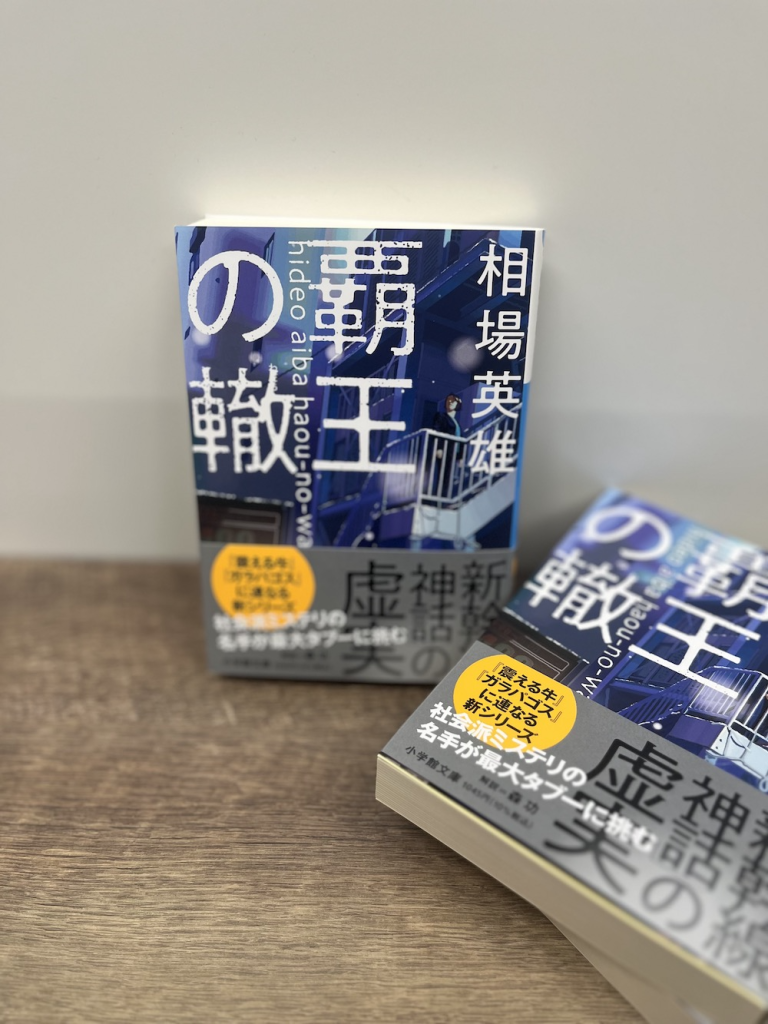

『覇王の轍』相場英雄

5月2日に発売した相場英雄さんの文庫『覇王の轍』は、ベストセラー『震える牛』『ガラパゴス』につらなる社会派ミステリです。

警察キャリアの樫山順子は、北海道警捜査二課長に突如、着任することに。歓楽街ススキノで起きた国交省技官の転落事故と道内の病院を舞台とした贈収賄事件を並行して捜査するなか、「独立王国」とも称される道警の慣習にも大いに戸惑います。

鉄道・警察・官邸《魔のトライアングル》に埋もれた真実を、樫山は見つけ出せるか――。

本書の解説は、首相×官邸の深部を突いた『悪だくみ 「加計学園」の悲願を叶えた総理の欺瞞』や、JR東海の権力者を描いた『国商 最後のフィクサー葛西敬之』の著者として知られるノンフィクション作家・森功さん。本書に補助線を引く解説を無料公開します。

単行本で本書を最後まで読んで真っ先に奥付を確かめた。初版が二〇二三年二月二三日と記されている。巻末には初出が小学館の文芸誌「STORY BOX」の二一年九月号から二二年七月号の連載だともある。つまり今から三年以上前に連載が始まり、二年前に単行本化されているわけだ。その割には、まさに今日的なテーマ設定になっており、いろいろ含みがあって考えさせられた。なにより物語の背景にある舞台のスケールが大きい。

捜査を通じて事件の謎解きをする警察小説で、主人公は樫山順子という警察庁の若手女性キャリア官僚である。捜査二課長として北海道警に赴任し、警視庁と道警が合同で捜査を進めていた北海道庁の贈収賄事件を担うことになる。その傍ら、ひょんなことから道警による事故処理に不審を抱く。

東京から北海道に出張した稲垣達郎が、ススキノの古ぼけたテナントビルから転落して死亡したという。たまたま樫山が立ち寄った食堂に置かれた北海道新報の社会面に事故のベタ記事が載っていた。店員はなにげなく、稲垣が下戸だったと彼女につぶやく。東京から出張した男性が、アルコールも飲めないのになぜ場末のスナックの集まる歓楽街に一人で出かけ、事故に遭ったのか。素朴な疑問を抱えた樫山は、事故が妙に気になり始めた。調べると、事故死した稲垣は国土交通省の役人だった。警察庁の樫山と同じ霞が関の若手キャリア官僚だ。

稲垣の所属する国交省は、〇一年の省庁再編により運輸省や建設省などが統合されて誕生した巨大官庁である。運輸省は鉄道、建設省は道路、とそれぞれ所管が異なってきたが、どちらも政治とのかかわりが深い。もともと稲垣は鉄道オタクで、ある意味、鉄道行政を背負う国交官僚を天職に感じていたのであろう。大学卒業後、国交省の技官となり、整備新幹線計画に携わってきた。

整備新幹線計画は一九七〇年六月に施行された全国新幹線鉄道整備法に基づき、現在も計画が進められている。青森─札幌間の北海道新幹線をはじめ、東北、北陸、九州、西九州の五ルートに加え、二〇一一年五月には東京─大阪間の中央新幹線整備計画が同法に基づき決定した。中央新幹線はリニア中央新幹線と呼ばれ、JR東海が事業主体となっているが、整備新幹線計画の一環には違いない。そのリニア中央新幹線を含め、多くの整備新幹線計画が建設途中にある。整備新幹線は計画当初から足掛け五五年を経てなお、しばしば建設工事で事故が起きて話題になる。

この間、日本の鉄道行政にとって最大の転機が訪れた。一九八七年四月の国鉄分割民営化だ。国鉄は北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州という地域別の旅客六社と貨物の一社に七分割され、JRが誕生した。国鉄の分割民営化を巡っては、ときの政権や行政の思惑が複雑に絡み合い、それが今なお暗い影を落としている。

本州三社と呼ばれる東日本、東海、西日本のJR各社は、日本の人口が集中する太平洋ベルト地帯でドル箱の新幹線を走らせ、莫大な利益を上げてきた。だがその一方、残りの四社は過疎化と赤字ローカル路線のせいで、経営に苦しんでいる。

黒字経営の本州三社に対し、赤字経営の旅客会社は離島三社と呼ばれる。実のところ分割後の北海道、四国、九州の離島三社については、ハナから鉄道事業における赤字が目に見えていた。そのため分割民営化を推進した中曽根康弘政権は苦肉の策として「経営安定資金」なる補助金を交付してきた。持参金とも呼ばれるその額は、赤字規模に応じてJR北海道が六八二二億円、JR四国が二〇八二億円、JR九州が三八七七億円となっていた。

とどのつまり持参金を運用して路線の赤字分を埋めろ、という趣旨である。これは、鉄道会社としてはやっていけないことの裏返しだ。うちJR九州は株式を上場できたのでこの制度が廃止されているが、JR北海道とJR四国はいまだ持参金に頼らざるをえない。もはや鉄道会社ではなく金融会社と皮肉られる。結果、いまや「分割は大失敗だった」という民営化見直しまで議論されている始末である。

とりわけJR北海道ではもともと赤字路線が多いうえ、国鉄時代の過激な労働組合が今もって活動を続け、経営陣が頭を抱えてきた。二〇一〇年代にJR北海道の二人の社長経験者が相次いで自らの命を絶つ惨劇が起こったのは、記憶に新しいところである。

JR北海道はもはや自力で経営を建て直すのが難しいのではないか。首都東京の旅客で潤うJR東日本が吸収合併する以外に生き残れない、という説まで囁かれている。

ときの政権にとって、JR北海道の建て直しは急務といえる。だが、なかなか打つ手がない。相変わらず北海道新幹線に一縷の望みを託しているのが実情である。

改めて説明するまでもなく、本書の舞台となっているJE北海道のモデルがJR北海道だ。JR北海道では二〇一二年六月、国交省が現在の新函館北斗─札幌間の北海道新幹線建設計画を認可し、新幹線の延伸工事が始まった。そして本書では、そこで起きたトンネル事故が物語の重大な鍵を握る。

事故に遭ったのは、トンネル工事を請け負っていた電設工事会社のベテラン社員、倉田宗吉だった。道警は、倉田が工事現場に向かう途中、心筋梗塞を起こしてそのまま急逝したかのような処理をした。だが、それは真っ赤な嘘であり、実のところ倉田はトンネル事故により圧死していたのである。

実は国交省の技官である稲垣がかつてこの事故の調査に乗り出していた。そこから物語は警察小説ならではのスリリングな展開を見せる。文字通り地を這う樫山の懸命な捜査が、登場人物たちの意外な接点を掘り起こし、整備新幹線の無謀な計画を浮かび上がらせていく。

整備新幹線に限ったことではないが、こうした国家的な大プロジェクトでは往々にして政治が介入し、そこで異変が起きる。たとえば目下、進めているリニア中央新幹線計画もそうだ。事業主体のJR東海は当初、東京─名古屋間の開通を優先し、そのあと名古屋─大阪間の着工に移る計画を立てていた。自前の整備計画は国鉄時代に財政投融資という国からの借金を使い、累積赤字に陥った反省から来ている。工期を長く設定すれば、その間、毎年五〇〇〇億円の利益を生み出す東海道新幹線で稼ぐことができる。いきおいJR東海を率いた葛西敬之元会長は、自社で上げた利益を次の名古屋─大阪間のリニアの延伸工事にあてよう、と目論んだ。

ところが、ときの安倍晋三政権では景気浮揚策の目玉政策としてリニア新幹線の完成前倒しをぶち上げる。JR東海の葛西がこれに応じた。葛西はもともと安倍政権をつくった黒幕であり、可愛い安倍のために一肌脱いだかっこうだ。

もっともこうした政治介入はしばしば激しい副作用を伴う。鉄道にしろ、道路にしろ、延伸計画における最難関はトンネル工事である。著者はそこに着眼したのであろう。『覇王の轍』では、国交書の技官である稲垣が正義感を押さえきれず、トンネル工事現場の不審死を見逃さなかった。

物語の主人公である警察キャリアの樫山はいわば、稲垣と同じ種類の人間だ。倉田の事故死、稲垣の転落死の謎に迫るべく、丹念に現場を歩き、捜査を続けた。樫山は本来、贈収賄や詐欺事件などの知能犯を摘発する道警捜査二課長であり、不審死や殺人などは担当外である。しかも、二つの死亡事件は身内である道警が処理し、事件に蓋をしてきた。そのため捜査は若い運転手の「巡査長」と秘密裏におこなってきた。

すると、二課長として担当してきた北海道庁の贈収賄事件と地下茎で繋がっていく。収賄側の被疑者である同庁の女性官僚は賄賂として得たあぶく銭を新宿のホストに貢いでいたが、稲垣とも不思議な縁があった。樫山はそれらを調べ上げ、被疑者たちから二人の死に関する重大な供述を次々と引き出していく。そのあたりは小説ならではのエンターテインメント性のある舞台設定だ。樫山は稲垣が残したパソコンファイルにたどり着く。事件には国交省幹部たちの天下り先である「鉄道建設機構」の影がちらついた。

通称キコウはかつて田中角栄が新幹線建設事業などを実施するためにつくった「鉄道建設公団」、現在の独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を彷彿とさせる。〝稲垣ファイル〟にはこう綴られていた。

〈この国で一番悪い仕組みは、一度決めたら中断はおろか、後戻りすることが一切許されないことだ〉

まるでリニア新幹線計画のことを指摘しているかのようにも感じた。

〈今から五〇年も前に決めたことが、既定路線として今も生きている。田巻元首相という戦後最強の覇王が作った轍は、既得権益、利益誘導、集票の道具として新幹線を延長させ続ける〉

念を押すまでもなく〈田巻元首相〉のモデルは今太閤と謳われた田中角栄だ。

警察の捜査は事件取材と似ていると言われるが、捜査二課長の樫山はススキノの転落事故に違和感を覚えたことが捜査の端緒になっている。新聞の事件取材やノンフィクションにおける取材もそうしたケースが少なくない。

本書には時事通信の記者から小説家に転身した筆者ならでは、リアリティがある。いよいよ樫山が事件の真相に到達しかけたそのとき、官房副長官から首相官邸へ呼び出しがかかる。官房副長官のモデルは、言うまでもないだろう。例のモリカケ問題をはじめ官邸一強の権力をまざまざと見せつけてきた首相の「守護神」である。

そこで大ドンデン返しが待っていた。ただし、物語はそれで終わらない。

昨年の衆院選を経ていまや自民党政治そのものが崩壊しつつある。それを予言するかのような読後感を覚えた。

(もり・いさお/ノンフィクション作家)