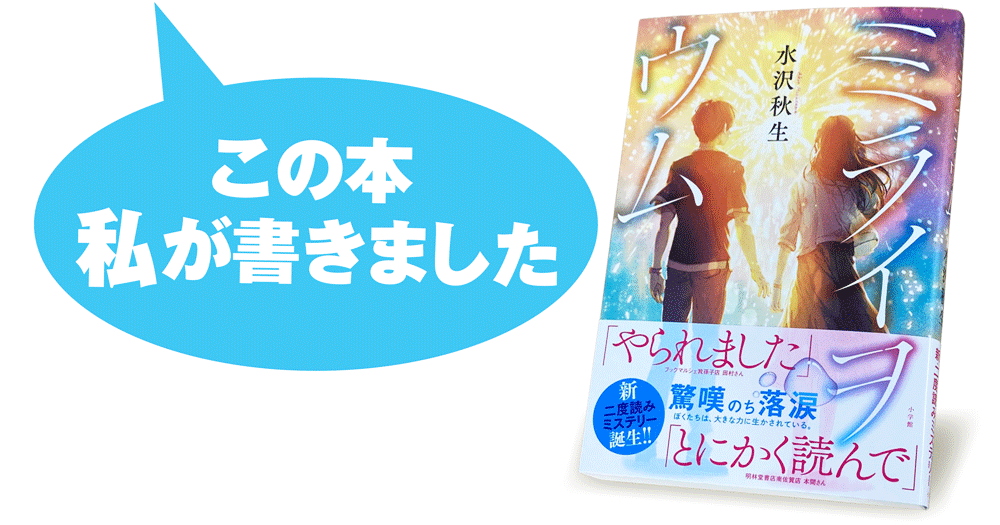

水沢秋生『ミライヲウム』

一寸先の闇の先

「一寸先は闇」という言葉があるように、未来のことは、誰にもわからない。『ミライヲウム』の初稿を書き上げたのは、2019年の7月頃だったけれど、そのときには一体誰が、花火もお祭りも甲子園も、おまけに夏休みもない(かもしれない)夏を想像しただろうか。もしかすると、来年も再来年もそんな夏がやって来て、いつかは「昔は夏になったら高校野球があったんじゃ」「嘘だい、おじいちゃん。こんな暑いときに、野球なんてできるわけないじゃないか」などと、言われるような時代が来るかもしれない。

しかし、だからといって未来のことがわかるのもどうだろう。『ミライヲウム』の主人公のひとりは、限定的に未来を見ることができる(というか、見てしまう)若者だが、彼が見る未来は決して好ましいものではない。

もし好ましからざる未来が見えてしまったら? もちろんそれを変えるような努力や準備をするだろうが、しかし変えてしまった以上、そこから先はやはり未知の世界だ。

踏み出した足の先が、平坦なのか、上りなのか、下りなのか、そもそも道なのかも、わからない。だからといって、立ち止まることもできない。もしバンジージャンプなら、高い場所に上がってからでも「やっぱりやめます」と言えるかもしれない(それが多少、恥ずかしくても)。だが実人生の場合には、立ち止まろうとしても「時間」という存在が、強く強く背中を蹴とばしてくる。できることは、びくびくしながら闇の中を手探り足探りで進むことだけだ。

10年前の自分が、今現在の自分をリアルに想像できなかったように、あるいは想像していたのとはまったく違う場所に立っているように、これから10年後、自分がどうなっているかもわからない。もう、生きてこの世に存在していないかもしれない。

わからないということは怖い。けれど、わからないということは希望でもある。もひとつ言うなら、「この先どうなるかわからない」ということは、小説を読む大きな楽しみのひとつだ。

ちなみに、「未来が見える若者の話」というと、ある種の物語を想像するかもしれないが、『ミライヲウム』という小説は、それだけではなく、読んでくださったみなさまのために、最後にひとつ、プレゼントを用意している。そのプレゼントを楽しんでいただければ幸いです。

最後にもうひとつ、楽屋話を。

この小説は、出版の当てや、出版社からの依頼があって書き始めたものではない。初校が出来上がったときですら、この本が世の中に出るのかどうかわからなかった。それが不思議な縁あって一冊の本になり、書店に並び、誰かのところに届こうとしている。まことに、一寸先は闇である。