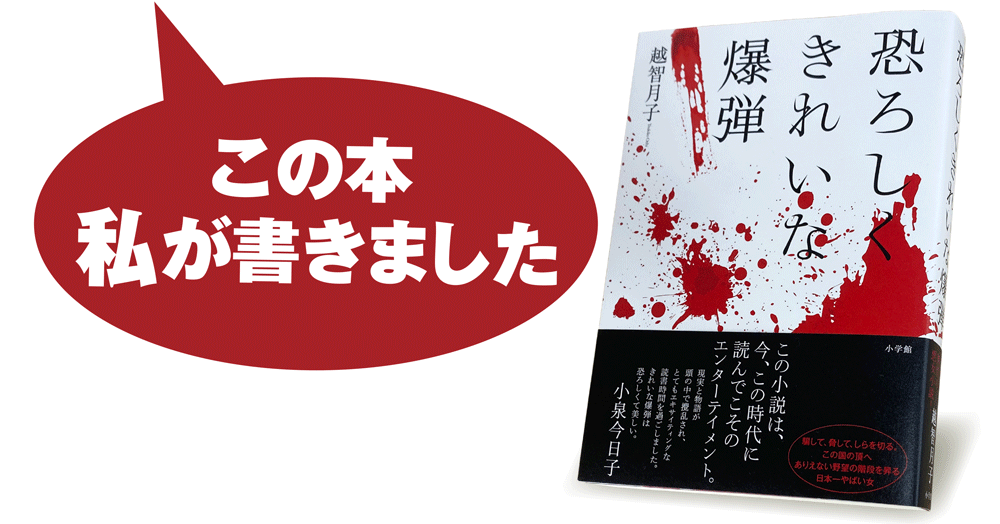

越智月子『恐ろしくきれいな爆弾』

恐ろしく自由な女──その名は乙子

いつの頃からか、会う人会う人に「お気楽でいいね」「自由だね」などと言われることが多くなった。むべなるかな。ノリで再受験した大学の途中から週刊誌の記者として働きはじめ学業の方はフェイドアウト。二十代後半からフリーランスのライターになり、四十代手前で小説を超マイペースで書き出した。きっちり組織に属したことはないし、朝の通勤ラッシュを経験したこともない。ついでに言うなら、結婚もしていないし、子供もいない。浮世のしがらみにあまりとらわれることなく、日がな一日ヒョンビンのドラマを観たり、ファミコンクラシックミニに興じたり、日々だらだらと生きている。

だが、そんな自分も真の意味での自由を手にしているかといえば、さにあらず。自由とは読んで字のごとく、「自分に由る」もの。頼りになるのは自分だけというのはなかなかハードなわけで。そんなしんどいことはできるはずもなく、大枠ではあるが世の中のルールにそれなりに従っているつもり。まぁ、似非自由人と言ったところか。

そんなわけで乙子である。誰それ? と思われるだろう。拙著『恐ろしくきれいな爆弾』の主人公だ。四十六歳で初入閣し野望の階段を昇っていく乙子はどこまでも自由な女だ。

「ルールは従うものじゃない、作るもの。あたしもかつては世の中のルールに従って生きようとした。でも、無理。苦しいだけだった。なぜだか、わかる? ロクでもない男たちが身勝手に作ったルールだから。そんなもの、守る必要ある?」

乙子が番記者に語った言葉である。スクラップ&ビルド。このツワモノが既存のルールを破壊すべく、のし上がっていく過程に「常識」という文字はない。ついでに言うなら「真実」も「善悪」も。物語が進むにつれ明らかになってくる悲惨な生い立ちの中で乙子は決めた。頼るのは自分だけ、誰も信じない。自分を不幸にしたニッポンの政治を根底から覆し創り直してやると。

不自由であることは窮屈だけど、護られたり護ったりで、孤独ではない。一方で自由であることは身軽ではあるけれど、自分以外、頼るものも護るものも何もない。

復讐なのか野望なのか。超ド級のルサンチマンが生み出す乙子の国盗りは恐ろしく自由で、どこか哀しい。そのアンビバレントな風味を感じていただけたら嬉しい。