北村 薫 ◈ 作家のおすすめどんでん返し 05

1話4ページ、2000字で世界が反転するショートストーリーのアンソロジー『超短編! 大どんでん返し』が売れています。執筆陣が、大ヒットを記念して、どんでん返しを楽しめる映画やアニメ、テレビドラマ、実話怪談など、さまざまな作品を紹介してくださいました! ぜひチェックしてみてください。

作家のおすすめどんでん返し 05

立て札にご注意 ─問い合わせにお答えして─

北村 薫

1

双葉文庫から『自薦 THE どんでん返し』という本が出ています。六人の作者が自ら選んだ作品集です。表題から明らかなように、作品選択の基準は《意外性》です。

これが当たりました。次々と続刊が出、さらには書き下ろしの『新鮮 THE どんでん返し』まで刊行されているのですから、そういっていいでしょう。

出版までの経過は知りませんが、これは明らかに編集に当たった関根亨氏の手柄だと思います。長年ミステリ界を見つめて来た氏ならではの、好企画といっていい。

──誰でも思いつきそうだ。

と、いわれそうですが、そんなことはない。実はこれ、タブーへの挑戦なのです。

ここに、

──落とし穴に落ちるのが好きだ。

という人(仮に、オチさん)がいたとしましょう。親切心から、それを掘ってやり、鼻高々で、

──さ。お好みのものを用意いたしました。どうぞ、この道を真っすぐお行きなさい。

と、いったらどうか。オチさんは喜ぶでしょうか?

《落とし穴に落ちる》のが喜びだとしたら(勿論、これは譬えですよ)、そのゾクゾクとは即ち《あっと驚く》ことでしょう。この先、落とし穴あり──の立て札を立ててしまったら、肝心の《驚き》を奪うことになります。オチさんは、

──分かってないな、こいつ。

と、顔をしかめるに違いない。

はるか昔から、意外な結末を持つ作品として知られたものが、いくつもあります。モーパッサンのある短編など代表的なものでしょう。しかし、これも『モーパッサン短編集』の中にあるからいい。『どんでん返し短編集』の中に入れられたら、読み手は出だしから身構えてしまう。その結末から人生の悲哀を味わうより先に、びっくり玩具の仕掛けを見るような気分になってしまうのです。

だから、この手の小説集を作るのはやってはいけないこと──だったのです。関根氏の編集センスの見事さは、それを《自薦》として始めたことです。モーパッサンは、そんな編まれ方をするとは夢にも思っていない。しかし知った上で、作者が差し出すとなれば、話は別です。それぞれ、何らかの意味で《身構えた読み方》をされても大丈夫な作品が選ばれているのです。

後に続く書き下ろしにしても、その前提で書かれた作品群になります。

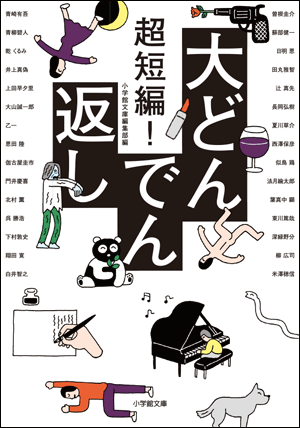

そしてさらに小学館文庫からは『超短編! 大どんでん返し』が出ました。今度は、ショートショート集の形をとっている。これがまた、帯によれば《大好評 続々重版》だといいます。

読み手側に立てば、これもよく分かります。わたしは子供の頃、『手品と奇術の遊び方』(藤瀬雅夫・大泉書店)という本が大好きでした。繰り返し読みました。その巻末で、人はなぜ奇術を好むかが語られています。国木田独歩の短編の登場人物の言葉として、これが引かれます。

「僕はアッと驚き度いのです!」

2

このひとことの印象は、とても強いものでした。

大きくなってから、独歩作品のページをめくり、この言葉を探しました。しかし、全く同じ表現はありませんでした。《意外》でしたね。そのことは、以前、エッセイに書きました。

しかし、この欲求は、いかにも人間らしいものです。人間でなければ、《驚き》を快いものとは思えない。真っすぐに進むかと思ったものが、思いがけない方向に飛ぶ。そこに、たまらない快さを感じる生き物が、人間なのです。

だからこそ、『どんでん返し』をうたった本も売れるわけです。

意外という要素は、文章を読んでいればそこかしこに出て来ます。たとえば今、手を伸ばしたところにある(本当にそうなのですよ、意外ですか)角川文庫の『つか版・男の冠婚葬祭入門』を開いてみましょう。

こういうくだりがあります。

午前中、快く仕事を受けても、昼頃から気分が悪くなり、動けない状態になる。

日にちを決めて約束をしても、出かけられないことが多く、あちこちに不義理をし、自己嫌悪にまた頭をかかえてしまう。躁の状態になったらなったで、いつ鬱になるかの恐さをまぎらすため大酒を飲んでしまう。

どうしてこんな落ちつきのない性格になってしまったのだろう。

そういわれれば、読む方も、

──どうしてかな?

と、なる。

文章は続きます。

思うにこれは小学生の時のあの転校した日からだ。

少し大きな街の学校に転校してまもなく算数のテストがあり、やってみるとやさしくてスラスラ答えができた。答案を返す時、先生は真っ先に赤丸のいっぱいついたオレの答案用紙を教壇の上から掲げ、

「よくできましたね、百点満点ですよ」

とみんなに言った。それまで転校生だということで小さくなって様子をうかがっていたオレも、街の学校も案外こんなもんだと安心し、みんなから羨望の視線をあび、得意になった。

よかった、よかった。

ところが、何のことはない。次の日、職員室に呼ばれて行ってみると、二年生のはずのオレは、間違いで一年生のクラスにまぎれ込んでいたと言うのだ。案の定、二年生のクラスでテストを受けると成績は中の下。

これは、少なくとも、幼い《オレ》にとっては意外ですね。

それはつまり、文章における起承転結の《転》とは、多くの場合、意外な要素を持つということなのです。《転》が文章を平板さから救い、めりはりを持たせる。そして効果的に、《結》へと繋がります。

オレはあの日以来三十年間、何をしていてもどこにいても、ここは今オレが居てもいい場所なのだろうかと考えないことはない。

見事な展開です。

ところで、純情な読者の中には、小説は創作で、エッセイは事実だと思い込んでいる人もいます。しかし、教科書に載っている大家の随筆でも、本当にあったこととは限りません。わたしは、違う、という実例を知っています。

作家や評論家は、文章を効果的なものにするためには、どんな文章のどんなところにでも創作を入れてくるものです。わたしのこの文章は、そういうことをしていませんが、『つか版・男の冠婚葬祭入門』は違う。分かりやすい、創作性に満ちたエッセイ集なのです。

というわけで実は、つかの小学二年の時の体験が、本当にあったこと──である保証は全くないのです。というより、そうである必要もない。(そう聞くと、そのこともまた、──意外かも知れませんね)。

とにかく、この文章の眼目──つまり、いいたいことは、いうまでもなく起承転結の《結》の部分です。《転》は、そこに全体を運ぶための、後ろからの、ひと押しなのです。それによって重い車がごろりと動く。読み手の心は、

ここは今オレが居てもいい場所なのだろうか……

という、真っすぐな感慨に向かって、実に自然に、運ばれていきます。

3

優れた書き手であり、同時に類い稀な読み手でもある小林信彦は『笑学百科』の中で、江國滋の文章を引いています。「続読書日記」(朝日新聞社)のあとがきです。

〈読書家でもないくせに「読書日記」とは厚かましい、という風には考えない。〉

と、やや居丈高に出た著者は、さりげなく、次のようにつけ加える。

〈蕎麦屋の娘でもないくせに「更級日記」を名乗った先例もある。〉

これはおかしかった。時間がたつごとにジワジワときいてくるおかしさである。

確かに小林を、そして我々をして、

──傑作!

と、いわしむる一節です。つるりと蕎麦を呑み込むように、こういう文章が出てくるのですね、江國滋の頭からは。

ぬかりなくここに目をとめ、引き出してくる技を見ると、引用もまた見事な創作だと、あらためて思い知らされます。

さて、みなさん。ここにあるのは、日本人にはおなじみのパターンですね。

そうでしょう?

──何々とかけて何と解く。その心は。

です。

読書家でもない者が「読書日記」と題しても厚かましくはない、とかけて《蕎麦屋の娘でもないくせに》と解くのです。

ここに意外性があります。一瞬、読み手の脳にブレーキがかけられる。

──何だって?

小さなストレス。

次の瞬間、《「更級日記」》と解かれる。意外です。驚くしかない。それによって、関係性を見つけられなかった輪が、美しい音を立てて繋がる。まことに思いがけない繋がり方であり、そこには《ジワジワときいてくる》快感があります。

このように、アッと驚くことは、時に解放であり、喜びなのです。

それは文章表現のさまざまなところに、まさに桂枝雀のいう《緊張と緩和》の形で現れ、我々を引き付けます。

さて、ここでは「読書日記」と「更級日記」という異次元のものが結ばれ、そこにときめきが生まれました。

一方、前にあげた、つかの文章の中の事件は、作中の小学二年生にとっては大変意外なことでした。しかし、読み手にとっては、

──へえー、そんなことってあるのかな。

という感じのもので、意外感知器にかけたら目盛りはそれほど高くはならない。江國の例ほどの、ときめきはない。

なぜか。小学一年生のクラスと小学二年生のクラスは、さほど異次元のものではないのです。延長線上にある。飛躍の度合いが少ないのです。間違えてアメリカンスクールに行っていたのでも、まだまだ。「読書日記」と「更級日記」ほどの、はなれわざではない。文章が意外性を求めるなら、前者と後者は、もっと、とんでもない方向にそれていなければなりません。

しかし、つかの場合は、そんなことは問題ではない。前にも書いた通り、つかの語る意外な展開は、文章の目的ではないからです。結論を導くための手段です。

ですから(そんな紹介などされないでしょうが)、つかのこの文章を、

──どんでん返しがあってさ。

といって見せても、さして問題にはならないはずです。

しかし、どんでん返しそのものを目的としている小説や、そのことが小説の効果と不即不離の形で結び付いているモーパッサンのある作品などを取り上げ、

──この先、落とし穴あります。

の看板を掲げてはならないのです。それは、作品の首を絞めるようなものです。

4

──どんでん返しで印象に残る作品を教えてください。

と、いわれ、そんなことを考えました。それは聞いてはならず、語ってはならないことなのです。

小説だけではありません。落語を聞いていて最後の最後のひとことで文字通り、アッといったことがあります。その一点に向かうために、見事な語りを繰り広げ、不思議な花を咲かせた古今亭志ん生や三遊亭圓生に心からの拍手を送りました。そういう、いくつかの噺の題名は、決して明かしてはなりません。

──オチに何かあるんだ。

と、前もって身構えたら、客はもう虚心坦懐に聴くことなどできなくなるのです。

そうではありますが、《作品を教えて》といわれたからには何か答えようと七転八倒。すると、いくら打たれても倒れぬ巨人、星新一の名が浮かびました。

星先生なら、

──ショートショートの最後に驚きがある。

といっても、みんな、

──そりゃそうでしょう。

と、思うでしょう。その上、多くの人がすでに読んでいる作品なら、被害は最小限にとどめられる。

わたしが中学生の時、土曜の夕暮れ時、隣の市の本屋さんに出かけて買った新書版の『人造美人』。その中にあった名作中の名作こそ『おーい でてこーい』です。

遠い日の記憶の中からこの名を、

──おーい。

と呼び起こして、結びといたしましょう。

北村 薫(きたむら・かおる)

1949年埼玉県生まれ。89年、覆面作家として『空飛ぶ馬』でデビュー。91年『夜の蟬』で第44回日本推理作家協会賞(短編および連作短編集部門)、2009年『鷺と雪』で第141直木三十五賞、15年に第19回日本ミステリー文学大賞を受賞。『八月の六日間』『雪月花 謎解き私小説』、「円紫さん」「覆面作家」「いとま申して」シリーズなど著書多数。