伊坂幸太郎さん『楽園の楽園』*PickUPインタビュー*

ここから咲いていく物語

「物語の種になるような短篇を」という依頼だった

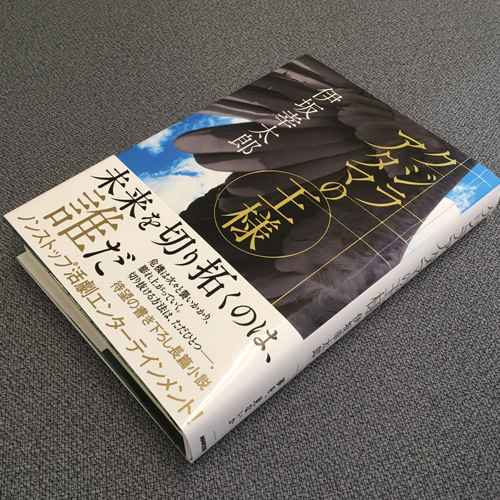

今年デビュー二十五周年を迎える伊坂幸太郎さん。新作『楽園の楽園』は、井出静佳さんの挿絵もたっぷりの、美しい書き下ろし作品だ。

大規模停電や強毒性ウィルスの蔓延、大きな地震など数々の災厄に見舞われた後、小康状態となった世界。混乱の原因は人工知能『天軸』の暴走と思われた。驚異的な免疫力を持つことから選ばれた五十九彦、三瑚嬢、蝶八隗の三人は、AI開発者の〈先生〉が残した水彩画〈楽園〉を手がかりに、所在の分からない『天軸』と〈先生〉を捜す旅に出る。

短いストーリーながら深い内容。執筆のきっかけは、意外なところにあった。

「以前、中央公論新社で八組の作家が共通ルールのもとに小説を書く〈螺旋〉プロジェクトで、僕は『シーソーモンスター』という小説を書いたんです。その後、もう一度別の作家陣で同じような企画をやることになったと言われて。次は細かなルールを設定せずに、〈楽園〉という共通テーマだけ決めてそれぞれが書くと聞き、〝そうなんですか。みなさん頑張ってくださいね〟くらいに思っていたら、〝つきましては何か、物語の種になるような短篇を書いてくれませんか〟と言われて(笑)。無理だよ、と思ったんですが、短いものならということで、それで書き下ろしたのが、『楽園の楽園』で。なので中篇というか、少し長い短篇という感じなんですよね」

あくまでも作家たちのインスピレーション用として、刊行する予定はないという前提で書いたという。

「最初は、もし世間に出すにしてもなにかに二次元コードを載せて、そこから読みたい人だけ無料で読めるといった形でいいんじゃないかと思っていました。本にするには分量が少ない気がしましたし。でも、何度も書き直して仕上げた時にはかなりこの話が気に入っていて、本の形で出してもいいかなという気がしてきたんですよ。ちょうど二十五周年なので、その記念ということならこれくらいコンパクトな本を出してもあまり怒られないかなと思って(笑)」

物語に埋め込んだ先行作品のエッセンス

〈楽園〉をテーマにした、物語の種となるような物語。そんな課題を与えられた時、どんな話を思い浮かべたのか。

「ほかの作家にインスピレーションを与えるための話として考えたので、未来に人工知能の暴走が止められなくなってしまう、とかそういうシンプルな話でいいかな、と安易に考えていたんです。で、作家たちとのオンラインの打ち合わせで、そうした内容を説明したら凪良ゆうさんに〝人工知能って、いわゆるコンピュータのやつですか〟と訊かれて。その瞬間に閃くものがあって。凪良さんのおかげでああいう話になったんです」

どういう話になったのかは、もちろん読んでからのお楽しみ。

主要人物三人の名前やキャラクター、『天軸』というネーミングは、当然『西遊記』を想起させる。

「昔から『西遊記』のあの三人組が好きだったんです。運動神経の孫悟空と、食欲や性欲の猪八戒と、思索的な沙悟浄という組み合わせっていいな、って。こういう登場人物を設定しておけば、他の作家も参照して書きやすいかなと思いました。五十九彦たちをそのまま登場させてね、ということではなく、〝そうか、運動神経がいい人を出せばいいよね〟みたいに思えるかもしれないじゃないですか」

旅の道中、五十九彦たちはそれぞれの個性全開の会話を繰り広げていく。そのなかで、おや、と思う場面がある。五十九彦が、十代前半の頃に「美美雨」という名前の教師と交わした言葉を振り返る回想シーンだ。その教師は、自分が知らない国で死者を歩かせてる夢を見る、と語っていて──って、それは東山彰良さんが昨年刊行した長篇小説『邪行のビビウ』のことなのでは?

「気づいてくれて嬉しいです!(笑)。実は東山彰良さんも新企画のメンバーだったんですが、〈楽園〉というテーマを聞いた瞬間に話を思いついて、僕が短篇を書き上げる前に一気に『邪行のビビウ』を書き上げたんですって。読んだら非常に僕好みでしたし、せっかくだから逆輸入的に取り込みたいなあ、と思ったんですよね。『邪行のビビウ』の中に出てくる〈悲しみは悲しみとして、後悔は後悔として切り離していいのだと思います〉という言葉も好きだったので、東山さんに許可を取った上で使わせてもらいました。実は、月村了衛さんも同じような経緯で『中央公論』に『地上の楽園』という小説を連載していて、そこからもちょっと引用しています」

他に、喋る案山子に言及されている箇所があるが、これはもちろん、伊坂さんのデビュー作『オーデュボンの祈り』だと分かるだろう。また、かつて美美雨が五十九彦に薦めたという、井伏鱒二の『山椒魚』にもたびたび言及される。

「高校生の頃に教科書で『山椒魚』を読み、最後の蛙の〈今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ〉という一行がすごくいいなと思ったんです。山椒魚に理不尽なことをされた蛙が、あえてそれを口にする寛容さみたいなものに、高校生ながら、ちょっと感動しました。『邪行のビビウ』の〈悲しみは悲しみとして~〉という言葉にも通じるものがありますよね。今回の話はわりと暗くて、辛く感じる読者もいるかもしれない。その時はこうした言葉を心の拠り所にしてね、という気持ちで入れました」

確かに本作は終末的な世界が舞台のため、全体的に明るさを保ちつつも、晴れやかな物語とは言い難い。

「いま自分が抱えている不安といったものがどうしても小説の中に入ってきちゃうんですよね。昔は僕ももっと社会を良くできると考えていたかもしれないけれど、今はちょっと諦めみたいなものがあるというか。そうでないと不安で生きていられない、みたいなところがある。でも、それでも、最後は爽やかに終わっていく話にしたつもりです。別の世界線の可能性もある、という書き方にしましたし」

〝分からないけれどすごい〟と思えるものを求めて

三瑚嬢が、「人間は、理由が分からないことが一番苦手なんだから」「人間は、どんなものにも理由があって、どんなものにもストーリーがあると思い込んでいるわけ」などと語るのも印象的だ。実際、人は物事に因果関係という〝物語〟を求めがちだ。たとえば昨今なら、理不尽な出来事に理由を求めるあまり陰謀論にはまる人がいるのも、そうした心理の結果だろう。

「僕自身が、そういうのにすぐ飛びついて騙されるんですよ(笑)。僕、自分は論理的な人間だと思っているんですが、そうすると、逆にデマであっても論理的な説明を出されると信じちゃうんです。だから、自戒の意味もこめて書いています」

では、本作の終盤に浮かび上がってくる〝物語〟を、読み手はどう受け止めればいいのか。こんな未来が待っているとしたら、あなたは今、世界とどう対峙するか──そんな問いが投げかけられているように感じられる。

「そこまで考えていなかったです。ただ、僕も分かり切った結末はつまらないと思っているので、読んだ人がここからいろいろ考えてくれるのはありがたいです。ただ、僕はあまりちゃんと考えていないので、少し申し訳ないですが(笑)」

本作に関しては、〝何が言いたかったのか分からない〟という感想もありそう、と伊坂さん。ただしご本人は、もともとそういう作品が好きなのだとか。

「たとえばゴッホの『ひまわり』を見て感動しても、〝こういうことが描きたかったんだろう〟などとはあまり考えないじゃないですか。僕は小説や映画も、意味を考えながら味わったことがあんまりなくて。〝なにいっているか分からないけれどすごいじゃん〟っていうものが好きなんです。みんなもそういう楽しみ方をしていると思っていたんですけど、〝ちゃんとした結論を知りたかった〟といった感想があったりして、そういうものなんだなと学んできた気がします。やはりみんなに面白がってほしくはあるので、なるべく〝分かる楽しさ〟みたいな要素も入れてきて、むしろそっちが僕のトレードマークみたいになっているかもしれないですが、分かりやすい美味しさがありつつ、分からない部分もある、というのが理想です。宮崎駿さんや庵野秀明さんの作品なんてそうですよね。そういうことに悩みながら二十五年やってきた気がします」

二十五年の間にあった気持ちの変化

では、この二十五年間、物語の作り手として、伊坂さんの内面ではどんな変化があったのだろうか。二〇〇〇年に『オーデュボンの祈り』でデビュー、二〇〇三年発表の『重力ピエロ』は作品はもちろん帯文の〈小説、まだまだいけるじゃん!〉というコピーも話題になった。同年刊行の『アヒルと鴨のコインロッカー』では吉川英治文学新人賞を受賞、「死神の精度」では日本推理作家協会賞短編部門を受賞した。

「あの頃は僕、勢いがあったんですよね(笑)、今から思うと。自分では万人受けするものを書いているつもりはなかったのでどうなのかなと思っていたら、うちの奥さんに〝作風に比べて今はちょっと読者が多いのかもよ。読者が減ってもいいから、好きなもの書けば?〟的なことを言われて。確かにそうだなと思って、それまでの作風と少し変えて好きなように書いたのが『ゴールデンスランバー』でした。予想に反して、ありがたいと言うべきか好評で(※二〇〇八年本屋大賞受賞)、じゃあこれからも好きなものを書いていこうと『モダンタイムス』や『あるキング』を書いたら、賛否両論な感じで、〝あれ? 読者減っちゃうかも〟と不安になって……(笑)」

そのあたりが、以前から伊坂さんが〝モヤモヤ期〟と呼んでいる時期だ。

「読後感がはっきりしなくて、モヤモヤする小説、という意味なんですが、『あるキング』は自覚的にいつもと違う作風で書いたんですけれど、『SOSの猿』なんかはいつも通りに書いたつもりなのに、よく分からないと言われてそっちはいまだに謎で(笑)。分かりやすいキャラクターが出てこないし、現実から飛びすぎた内容だったからかな、と僕なりに分析したんですけれど」

そして二〇一一年──。

「東日本大震災があった時に、小説って何もできないなと思って結構自己嫌悪に陥っちゃったんです。それで、物語ってなんだろうとか考えるより、とにかく楽しい話を書こう、みたいな気持ちになりました。阿部和重さんと共作した『キャプテンサンダーボルト』や、結構ヘビーな話ですけれど『火星に住むつもりかい?』のふたつは、自分にとって代表作だと思って書いたんですよね」

その後もエンタメ作品を続々発表。だが、二〇一九年刊行の『クジラアタマの王様』の刊行インタビューの際には「燃え尽きた」とも口にしていた。

「まあ、毎回燃え尽きてるんですが(笑)。自分の好きなパターンはもう全部書いちゃったんです。主人公が敵に囲まれた場面でどう逆転するかのアイデアを考えても、これは『ゴールデンスランバー』で使ったアイデアに似ているな、と気づいたりする。それで書けることがどんどん減ってきちゃって。なので『ペッパーズ・ゴースト』(二〇二一年)なんかは得意技を全部入れて、〝集大成〟という言い方をしてみました(笑)」

燃え尽き感は、その後も続いていたという。

「五十代になってからはずっときつかったんですが、奥さんに〝五十代の間に一冊、代表作を書けばいいんじゃない〟と言われてちょっと楽になったのはあるんですよね。今、書き下ろしを一つ書いていて、それもちょっとチャレンジングなことはやっているんですが、それが終わったら次は、新潮社の『重力ピエロ』や『ゴールデンスランバー』の時の担当編集者とまた組むことになったので、もうひと花咲かせるようなものをやりたいって話しています。いまは若い作家がどんどん来ているけれど、僕たちおじさんも頑張っているよって(笑)。それは今年の後半か来年から着手していこうかなと思っています」

伊坂幸太郎(いさか・こうたろう)

1971年千葉県生まれ。東北大学法学部卒業。2000年『オーデュボンの祈り』で新潮ミステリー倶楽部賞を受賞し、デビュー。04年に『アヒルと鴨のコインロッカー』で吉川英治文学新人賞、「死神の精度」で日本推理作家協会賞(短編部門)、08年『ゴールデンスランバー』で本屋大賞と山本周五郎賞、14年『マリアビートル』で大学読書人大賞、20年『逆ソクラテス』で柴田錬三郎賞を受賞。近著に『777 トリプルセブン』など。