長谷敏司『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』

僕のための物語

人工知能に小説を書かせる試みを描いた『あなたのための物語』や、第三五回日本SF大賞を受賞した短編集『My Humanity』で知られる長谷敏司は、ライトノベルやSFを行き来しながら、意欲的な作品を送り出してきた。

『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』は、実に一〇年ぶりとなるSF長編である。SF、ダンス、介護という三要素が、身体という一点で結び付いていく。

リターンマッチしなければ作家として先へは進めない

人工知能=人間のように考えるコンピューターの研究を進めるうえで、身体性への注目が高まっている。人間は脳だけでなく身体を使って考え、身体をセンサーにして世界を知覚しているからだ。Embodied AI(身体性を有する人工知能)という専門用語も存在する。長谷敏司は最新長編で、その潮流にアプローチすることによって新境地を切り開こうとした……かと思いきや、出発点は意外なものだった。

「2014年に、『大橋可也&ダンサーズ』というコンテンポラリーダンスのカンパニーを主宰されている大橋可也さんから〝一緒にものを作りませんか?〟とお話をいただいたんです。ダンサーであり振付家でもある大橋さんは『舞踏』という日本発祥のダンスの系統を踏まえた、身体の運用に対して非常に意識的な方でした。身体との新しい関わり方を探していく過程で、僕の『あなたのための物語』を読んで興味を持っていただいたようなんです」

ダンスに関しては門外漢だったそうだ。二年ほど打ち合わせを重ねて公演も鑑賞し、ダンスのワークショップを見学するなどした経験を元に、中編小説を執筆した。二〇一六年秋に行われた大橋可也&ダンサーズによるダンス公演『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』では、長谷の同名小説が「原作」とクレジットされている。

「ダンス公演はソフトバンクの Pepper と人間が一緒に踊るというもので、強烈に面白かった。人間とロボットの共存というSFが表現し続けてきたモチーフを、いわば目と鼻の先の距離で見せつけられたんです。それに比べて僕の書いた小説は現実感に乏しく、SFとして身体やダンスをどう考えるのかという部分を詰めきれてもいなければ、ダンスという本来言葉にできないものをどう言葉にするかという点でも不十分だった。リターンマッチをしなければ、作家として先へは進めないと思いました」

本作のための着想メモを積み上げ、執筆のメドが立ったのは二〇一九年のことだ。しかし、完成までには長い月日が流れた。

誰も見たことのない未来のダンスを提示

物語は、二〇五〇年から始まる。東京に暮らす二七歳の気鋭コンテンポラリーダンサー・護堂恒明は、交通事故で右足の膝から下を失い、高度なAIを搭載した「共生義足」と出合う。ロボット工学博士で起業家の谷口裕五らのアシストを得て、再びステージに立つことを目指す──。

「SF作家はみんなそうだと思うんですが、今の現実にはないものを読者さんに見せたい。そこにSF作家の原初的な衝動、SFの本質的な価値があると思います。今回であれば、まだ誰も見たことのない未来のダンスを提示したかったんです。着想の出発点のひとつは、二〇一六年リオデジャネイロパラリンピックの閉会式で踊っていた義足のダンサー、大前光市さんの存在でした。大前さんのハイレベルなダンスを、SF的な想像力で未来のダンスに変えるとしたらどんなものになるか。ある種の知能を持ったロボット義足と人間が『共生』しながら踊る、というアイデアが生まれました」

とはいえ、身体表現の最前線を志向するコンテンポラリーダンサーにとって、共生義足は動きが制限される不自由極まりないもの。根は優しい恒明が「このクソ足」と、ついつい悪態を吐いてしまう様子が面白い。

「ダンサーは一般人ならば絶対にしない不合理な身体の動きをします。その特徴を、恒明は共生義足に学習させていく。そうした場面を書き込むことは、ダンサー特有の身体性を記述することにも繋がりました。また、AIに『ダンスとは何か?』を理解させるためには、ダンスをデータとして記述する必要があります。そこで自分なりに考えたのが、物語の中盤で登場しその後キーとなる、『ダンスとは速度と距離である』という仮説でした。ダンスを言葉で表現する、ダンス小説という面においても、『共生義足』は重宝するアイデアだったんです」

前半は読み手にストレスがかからないよう注意しながら、ダンスや作品世界そのものについての説明を手厚く描写した。ラストからの逆算だったと言う。

「この小説はコンテンポラリーダンスのカンパニーとのコラボレーションとして始まったものですから、最後はダンスの公演を書かなければ終われないだろうと思いました。公演のシーンを気持ちよく読んでもらうためには、スピード感を止めるものを公演時の描写から外さなければいけない。説明的な要素は全て、その前に提示しておく必要がありました」

三〇年後の未来、あなたは認知症であると言われたら

ここまでダンスとSFの融合について書いてきたが、それは本作を構成する半分でしかない。SF・ダンスのボリュームに匹敵する、残りの要素は、介護だ。この要素は、六年前のプロトタイプ中編には一切存在していなかった。それは、本作の完成までに著者が長い年月を費やした理由でもある。

「二〇一八年に父親の認知症が始まり、実家で一人介護をすることになったんです。父の記憶力や認知能力が日に日に低下し、父という人間を父たらしめているものがどんどん失われていく。その現実を前に、人間性というものがいかに壊れやすいかを思い知りました。プロトコル・オブ・ヒューマニティ、『人間性の手続き』というタイトルは本来、人間とAIを積んだロボットとの間に通い合うものを探る、という意味で掲げたものでした。しかし、人間と人間の間にも断絶があり、時に通い合うものがある。そこもきちんと踏まえていかなければ、もはや自分にとってリアリティのあるものにはならない。介護の体験を、小説の中に取り入れようと決めました」

護堂恒明の父である護堂森は、ダンス界の大御所であり七四歳にして現役ダンサーである。息子にとって父は尊敬の対象であり続けていたが、認知症を患ってしまう。恒明は「共生義足」とともに新たなダンスを模索し、生活のためのアルバイトに従事しながら、家では一人介護をすることとなる。その葛藤に満ちた日々のディテールが、ダンスと同じ濃度で綴られていく。

「恒明は終盤のある場面で、ダンスをすることやダンスを見ることは『おのれの身体を許す』ことだと考えます。これは僕自身の実感でもあるんですが、この考えのルーツはどこにあるかと言えば、介護の体験だったように思うんです。どんなに人が変わってしまったと感じられたとしても、そこにいるのは父であることに変わりはないし、人間であることにも変わりがない。目の前にいる父の人間性を認めるしかない、ある時そう思ったんです」

介護を題材にした小説は近年数多く発表されているが、ケア従事者は女性の場合であることがほとんどだ。介護に「父と息子」の関係が関わってくるがゆえに現れる困難を、ここまで実直に書いた小説は他にない。

「父は会社を定年してからもずっと働き続けていました。働くことで、社会と繋がっていたかったんですよね。被介護者になってからは、自分のほうこそが僕の父親であるということを何百回となく主張していました。そうすることで、曖昧になっていく自己像をなんとか保っていた。たぶん、人間は最後まで社会的な存在でいたい。そういった社会的な存在でありたいという姿を書くには、父と子の関係のほうが適していたんだと思います」

ロボットの身体と父の身体、発見され積み上げられていく人間性と少しずつ崩れていく人間性……。主人公は二つの領域を行き来することで、正真正銘、誰も見たことがない「未来のダンス」へと辿り着いた。その裏には、作家が介護体験で得た人間性や身体性にまつわるさまざまな気付きがあったのだ。

「一人介護を始めてから一年ほどで、父は亡くなってしまいました。僕自身も結婚したりして人生のステージも変わってきています。介護をしていた当時のことが少し遠くなりつつある今、これを書いておかなければというモチベーションが強くありました。僕は、小説を書くことで人生が救われているタイプの作家だと思うんです。自分の体験はどういうものだったのかを言葉で解体し、小説として再構築することによって前に進める感覚があるんです。その意味でこの小説は、僕のための物語でした」

三〇年後の未来、あなたは認知症であると突然言われた時にどう自分や家族と向き合うか。そんな想像のきっかけとなる「あなたのための物語」でもあるだろう。

身体表現の最前線を志向するコンテンポラリーダンサーの護堂恒明は、事故で右足を失いAI制御の義足を身につける。彼は、人のダンスとロボットのダンスを分ける人間性の手続き(プロトコル)を表現しようとするが、同時期、74歳にして現役ダンサーである父親が認知症を患う。ダンサーとしての自らの復活を期しつつ、介護に明け暮れる日々は、「地獄」と呼ぶべきものだった。

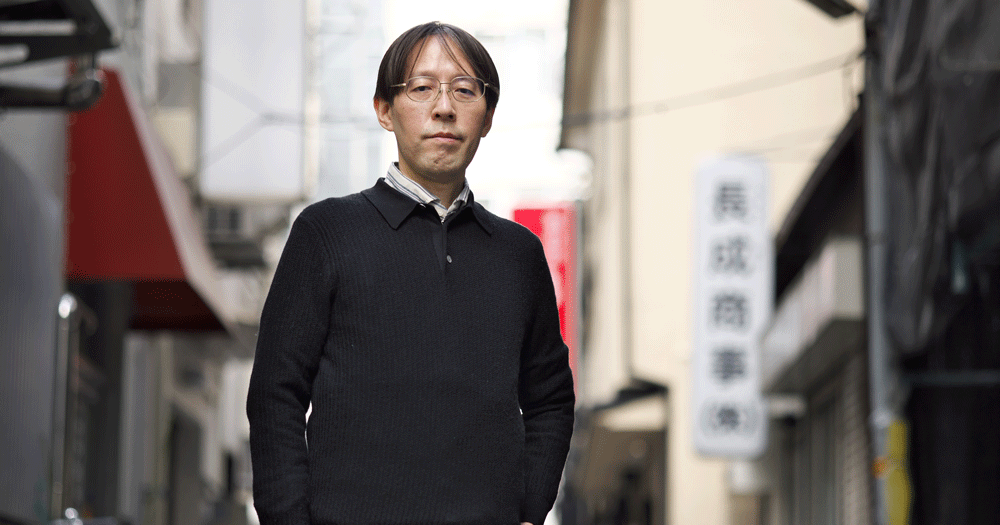

長谷敏司(はせ・さとし)

1974年大阪府生まれ。関西大学卒。2001年、第6回スニーカー大賞金賞を受賞した『戦略拠点32098 楽園』で作家デビュー。09年、初の本格SF長編『あなたのための物語』で「ベストSF2009」国内篇第2位。『My Humanity』で第35回日本SF大賞を受賞した。

(文・取材/吉田大助 撮影/ 黒石あみ)

〈「STORY BOX」2023年1月号掲載〉