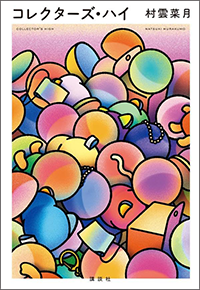

村雲菜月『コレクターズ・ハイ』◆熱血新刊インタビュー◆

この一文を表現するために

日常の中で芽生えた気付きを集めながら書いた

とあるマンションの408号室にカメラを据え、新しい住人がやってきては消え、次の住人がやってきては消え……という様子を、各話ごとにオチがある連作短編形式で綴ったデビュー作『もぬけの考察』は、著者自身の体験が物語の出発点にあった。引っ越し先のマンションの郵便受けに、前の住人の郵便物がどっさり入っていたのだ。住居変更の手続きを行なっていないのではないか? もしかしたら、手続きができないような状況に陥ってしまったからではないか?

そんなホラーな想像力を膨らませて書き上げた前作同様、第2作『コレクターズ・ハイ』も自身の実体験に紐づく感情が物語の根幹にあった。

「私は普段、会社で物を作って売る、商品企画の仕事をしているんです。私自身はそれほどコレクター気質ではないんですが、商品発売後のカスタマーの反応を見ていて〝モノを集めることに熱狂するってどういう感情なんだろう?〟と、不思議に思うことがありました。最近は推し活という言葉も一般化していて、自分の好きな人やモノを応援することが趣味だと公言する人も多いですよね。でも、本当にそれが好きで時間やお金を費やしているのか、それとも、それが好きであることを自分のアイデンティティにするために時間やお金を費やしているのか。決して楽しいだけではなくて、むしろ好きでいることが重荷になっているのかもしれない。そのことにどんどん自覚的になっていく人がいたらどうだろう、というところから設定を膨らませていきました」

主人公の三川は玩具会社でカプセルトイの企画をしている、入社三年目の会社員だ。彼女は、なにゅなにゅ、というキャラクターのグッズを集めることに執心している。なにゅなにゅの新しいプライズ(景品)が登場すると、クレーンゲーム・オタクの森本さんとゲームセンターで落ち合い、名前と腕前以外は素性の知らない彼にゲットしてもらう。森本さんから求められた対価は、頭を撫でさせることだ。撫でられるロングの黒髪は、「髪オタク」の美容師・品田に縮毛矯正で定期的にツヤツヤにしてもらっていて──。冒頭から、ジャンルの異なるコレクター、ファン、オタクたちがずらりと顔を並べている。そして、各人が手にしている常識はそれぞれ微妙に異なっている。

「本人にとっては普通だと思ってやっていることも、他人から見たらヘンだし気持ち悪いなと思うようなことってありますよね。自分の正しさと、他人の正しさは違う。日常の中で芽生えたそういった気付きを、集めながら書いたのがこの小説でした」

やりたいこととやらなければいけないことのミスマッチ

序盤からいつか何かが起こりそうなざわざわした気配はうごめいているものの、主人公のコレクター精神は基本的に真っ当で、共感性が高い。カプセルトイという異色の業界を舞台にした、ディテール満点のお仕事小説としても楽しめる。

「商品企画の仕事をするうえで、自分とは直接的な関わりがないカプセルトイ業界について調べたことがありました。ガチャガチャに置かれている商品って全部、面白いじゃないですか。その〝面白い〟にまつわる発想の仕方が、私が普段作っている商品の企画の立て方とはちょっと違って、興味深かったんです」

毎月1回開催される企画プレゼン会議のシーンは、お仕事小説としての本作の白眉だ。部長がGOサインを出す企画とNGになる企画との差異が明確に表現されており、納得感がある。なおかつ主人公を含む部員たちが挙げてきた企画に対して、部長が連呼する「劣後」の一語はまるでギャグのよう。部長本人は至って真面目だが、ハタから見れば笑いを誘う言動なのだ。

「私が働いている部署では使われてない言葉なんですが、会社の別の部署で劣後を連呼する人がいると聞いて〝そんな言葉があるんだ! よし、使おう〟と。劣後という言葉を何度も聞いていると、真逆の意味の〝レッツゴー〟に聞こえてくる……というのは、書きながら自分の耳に聞こえてきた、空耳です(笑)」

働く動機にまつわるドラマも質実剛健の仕上がりだ。キャラクターグッズが好きな主人公にとって、カプセルトイの企画に関わる仕事は本来、天職であったはずなのだ。けれど──〈働きはじめてから、自分がよいと思うものではなく売れそうなものを考える仕事なのだと理解していくうちに、期待の方向が間違っていたことに気づいた〉。やりたいと思っていたことと、やらなければいけないことが大きく違うという感覚は、あらゆる業界で働く人々に刺さるだろう。

「私は売れるものが作りたいと思って今の会社に入って働き始めたので、やりたいこととやらなければいけないことのミスマッチは特に感じませんでした。でも、会社の人たちから〝入る前に思っていた仕事とは違うでしょ?〟と言われることが結構あったんです。もしも本当にそういう感覚を持って働いていたとしたら、つらいのかもしれないな、と……。ただ、主人公が会議に提出して却下される、カプセルトイの商品を考える作業はものすごく楽しかったです。普段自分がやっている仕事では売れるものを考えなければいけないのに、小説の中であれば売れないものを考えることができる(笑)」

何回も読んでいくうちにわかる部分がどんどん増えてくる

仕事への悩みを募らせる一方で、主人公はなにゅなにゅマニアとの交流などを通じて、コレクションするという行為に疑いを抱き始める。そして、次第に現実そのものが妖しく変貌し始める。一連の出来事は、主人公が全面的な被害者として巻き込まれたものではない。主人公が目の前にいる人間に「オタク」や「コレクター」といったラベリングを行い、他者理解を怠っていたことが事態を悪化させている。

「主人公は他人のことをラベリングしていますが、他人からもラベリングされているんですよね。例えば、美容師さんからは〝きれいな髪の女の人〟だとしてラベリングされていて、他にもたくさんいる同じような要素を持った女性の一人としてしか見られていなかったりする。その時に裏切られたって気持ちを抱くのは当然だと思うんですが、自分が認識している自分という存在と他者から見た自分との間に差異があると気づくことは、成長に繋がるとも思うんです」

もしも本作がエンターテインメント作品として書かれたものであれば、ある人物が終盤で取った突飛な行動について、本人の口から動機をべらべらと告白させていただろう。自分の部屋を埋め尽くしているこのモノどもは私にとっていったい何なんだ……と感じた瞬間から始まる主人公のアイデンティティ・クライシスがどうなったかについても、はっきりとした結末を書き込んでいたかもしれない。しかし、純文学として発表された本作は、そのようなわかりやすい記述が選ばれていない。

「私はもともとエンターテインメント小説が大好きで、純文学を読み始めたのはここ3、4年くらいなんです。最初の頃は、純文学の作品の面白さが全くわからなかったんですよ。でも、1回読んだだけではわからないけれど、何回も読んでいくうちにわかる部分がどんどん増えてくる。それが純文学の面白いところなんじゃないかなと感じてからは、自分もそういう小説が書きたいと思うようになりました」

その思いが最も高い濃度で発揮されているのが、ラスト2行の文章だ。そこで主人公がどのような表情をしているのかは一切描写されていない。だからこそ、読者は自由に想像することができる。二度三度と読み返し、そこに至る展開への理解を深めることで、読者が脳裏で思い描く表情も変わっていくことだろう。

「ぬいぐるみやフィギュアって顔は変わらないじゃないですか。そこが好きで、例えば笑ったままの表情をしているぬいぐるみに安心感を覚える、という人は意外と多いと思うんです。でも、人間はそうじゃない。その歯痒さと、裏腹にある尊さみたいなものをちゃんと書けたらなと思っていました。もしかしたら、最後の文章に辿り着くためにこの小説を書いたのかもしれません。〝きっとこの一文を表現するために全体があったんだ!〟となる衝撃も、私が思う純文学の面白さの一つなんです」

「推し」に人生を捧げること。その素晴らしい幸福の背後にある搾取の闇や、理性を失い暴走が加速していく衝撃的なラストに共感&恐怖が止まらない! なにゅなにゅオタクの私、クレーンゲームオタクの森本さん、髪オタク美容師の品田。その愛は一方通行だったはずなのに、気がつけば歪んだトライアングルから抜け出せなくなっていて……。執着の暴走に恐怖する、衝撃の群像新人文学賞受賞第1作。

村雲菜月(むらくも・なつき)

1994年、北海道生まれ。金沢美術工芸大学美術工芸学部デザイン科視覚デザイン専攻卒業。2023年、「もぬけの考察」で第66回群像新人文学賞を受賞。