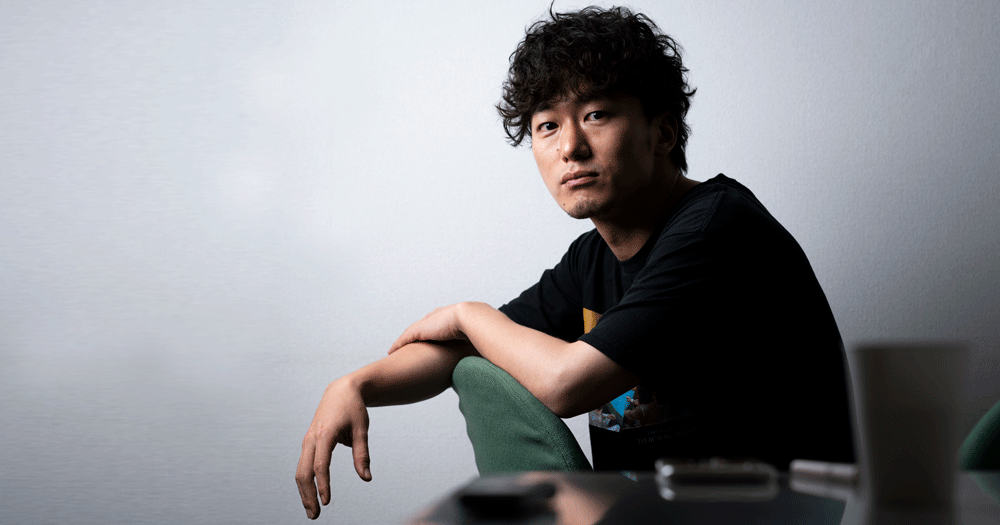

松居大悟さん『またね家族』

劇団ゴジゲンを主宰し、脚本・演出家、映画監督、そして俳優としても活動する松居大悟が小説家デビューを果たした。

故郷の福岡を出て東京で小劇団を主宰していて……といった主人公のプロフィールや彼が持つ家族像は、作家自身のそれと大きく重なる。

「家族」という概念に小説だから向き合えた

きっかけは、昨年執り行われた父の七回忌だった。かつて余命宣告を受けた父、自分と同じくものづくりをしている母、父の会社を継いだ二歳年上の兄──実人生の中で四人家族のありようを振り返ったことが、心を小説へと向かわせた。

「僕は劇団を主宰していて、その劇団を題材にした戯曲もちょこちょこ書いていますし、『バイプレイヤーズ』(※二〇一七、一八年放送、脚本・監督)というドラマはおじさんたちがシェアハウスで共同生活する話でした。要は〝血の繋がりのない共同体〟を描くことは、昔から好きだし興味もあったんです。逆に言うと、血の繋がりのある、家族というものについては、真正面から向き合うことを避け続けてきた。正直なところ、苦手意識がありました。でも、父の七回忌をきっかけに、〝家族って何なんだろう?〟と考えるようになったんですよ。概念がよく分からない家族というものに対して立ち向かうには、映画や演劇ではなく、たぶん小説がいい。言葉がたくさん必要になってくると思ったし、外の脳みそが増えて意見が増えると、どうしても広く浅くになってしまう。家族とは何なのかを掘り下げるためには、作品に関わる人数はできる限り少なく、それこそ僕と編集者の二人だけで完結させた方がいいという予感があったんです」

以前から声をかけてくれていた編集者とタッグを組んで、小説の世界へと漕ぎ出した。

「全編をスマートフォンで書いたのは、数年前に一度、小説を書こうとして失敗した反省からです。それは恋愛モノだったんですが、〝文学的な表現をしなければ〟とか〝これは小説になっているんだろうか?〟と悩みまくって、五〇〇〇字書いたところでそれ以上書けなくなってしまった。小説を読むことが好きだったからこそ、それを書くとなった時のプレッシャーがすごかったんです。なのでできるだけ自分が書いているものは小説だと思わないようにするために、普段使っているパソコンとは違う、日常の延長線上にあるスマートフォンでポチポチ打っていくことにしました。編集さんにキリのいいところまでできた原稿を送る時も、あんまり気を張らないようにする。イメージとしては、兄貴の嫁さんに脳みその出来事をLINEで送る、みたいな感じでした(笑)」

家族を描くものだからこそ家族以外の関係も全て描く

物語は、二〇一〇年秋に始まる。東京で小劇団を主宰する二四歳の竹田武志(「僕」)は、福岡から上京後七年にして初めて届いた父からのショートメールと、二歳上の兄からの電話で、父がガンで「三ヵ月、もって半年」と余命宣告を受けたことを知る。

中学一年の時に両親が離婚した後、兄弟はともに母に引き取られ、父と会う機会は少なかった。しかも、父は僕の演劇活動に全く興味を示さない人だった。上昇気流に乗っている劇団のこれから、年上の舞台女優・緑との恋愛や初めてのセックス、クリエイターとしての個人活動ならではの葛藤……。

さまざまな問題を同時進行させながら、主人公が家族との関係性を確かめ直していく姿を、丁寧な(=自意識過剰な)心理描写で追いかけていく。

「〝もうすぐ父親が死ぬ〟と知って構えていたけど、意外と死なない、という大まかな話の流れが最初にできました。お涙頂戴な雰囲気とは違う、コメディのノリを出したかったんです。余命宣告をきっかけに父親と向き合おうとするんだけれども、だんだん〝まだ死なないのか〟みたいな空気になれば、生臭いエゴとエゴとのぶつかり合いを描くこともできる。一応の結末が決まっているので、その間はなんでも書ける、自由さが感じられたのはよかったです」

全四章構成にすることと、各章のトピックを箇条書きにしたところで、冒頭から順々に書いていったそうだ。

「登場人物たちを物語のうえで自由に走らせて、頭の中に見えてきた世界をひたすら文字にしていきました。恋人の緑が一番自由というか、どんどん勝手に動き出していった感覚がありますね。自意識過剰でなかなか〝変われない〟主人公の隣で、女優として認められものすごい勢いで〝変わっていく〟年上の彼女、という対比のつもりで出したんですが……あそこまで主人公をこてんぱんにすることないじゃないですか(苦笑)。〝怖い怖い、やめてやめて!〟と思いながら、なすがままに書いていきました」

主人公のプロフィールや、彼が持つ家族像は、作家自身のそれと重なっている。だが、大きく異なる点もあった。

「僕は今まで、人の話を聞かずに来てしまいました。特に二〇代の頃は、人の影響なんか受けるか、アドバイスなんて聞くもんか、と思っていた。それでよかったこともあるけど、もったいなかったって思うほうが多かったんです。武志には、いっぱい人に影響を受けてほしいし、そうすることで成長していってほしいという願いを込めました。だから出会った人の言葉を食らってダメージを受けたり、人からもらった言葉が次の彼のポジティブな行動に繋がったりしているんです」

主人公はもちろんのこと、その他の登場人物たちの個性が光る。その理由は、それぞれの形で主人公の人生を揺るがし、影響を与えているからなのだ。

「家族を描くものだからこそ、恋人とのことだったり劇団や仕事や、持て余す性欲も(笑)、ないがしろにしたくなかった。主人公が持っている関係性をできるだけたくさん描くことで、そんな彼にとっての土であり根っこである、家族との関係がより伝わるんじゃないかと思ったんです」

父、母、兄、弟ごとの役割なんてものはない

家族とは、何か──。小説を書き進めていった先で、明確な答えとは違うが、感触のようなものを手に入れたそうだ。

「〝正解はない、ってことでいいんだな〟と思ったんですよね。僕が一〇代の頃は、それこそ『サザエさん』みたいなステレオタイプな家族の形から、自分の家族が弾かれていることをコンプレックスに感じていました。家族の中での役割みたいなものにも固執して、家族の前では〝福岡から東京に一人で出ていった次男〟らしく振る舞っていた。この小説を書いたことで、普通の家族なんてものはないし決められた役割もない、〝どんな形でも、家族は家族だよね〟という諦めのようなものができて、気持ちが楽になったんです」

四百字詰め原稿用紙換算で六〇〇枚超、この主人公の物語を書き継ぎ、問いを掘り進めていったからこそ、その境地に辿り着けたのだ。

「家族について、人と話がしやすくなった感覚もあるんです。特に映画や演劇の現場って共同作業だし、概念と概念のぶつかり合いで物語ができあがっていくものなんですね。でも、それまで自分は家族という概念がよく分からないまま放置していたから、相手の持っている概念とぶつけ合うこともできず、議論を横滑りさせるしかなかった。今回、家族という概念を自分なりに形にしたおかげで、議論の土台が整った感じがします」

その感覚を抱いているのは、読者の側も同じだ。家族という概念はあまりにも身近で、誰しもが所属しているコミュニティであるからこそ、客観的には語りづらい。他人の家族を、ここまでじっくり観察する機会も少ないだろう。

ひとつの家族像をサンプルとして差し出してくれたことで、そこからの対比として、読者もまた自分の家族像を捉えやすくなるのだ。そうした反応は、既に作家のもとへダイレクトに届いている。

「取材に来てくださった方々が結構な確率で、本の感想よりも自分の家族について語ってくれるんです(笑)。その口ぶりから、きっと今まであんまり人に言っていなかったことを僕に話してくれているのかなと感じました。〝武志の家族はこうだけど、自分の家族はこうだ〟という言い方で、自分の人生に引きつけて読んでくれている。この小説をきっかけに、自分の家族像について考えてくれた人がいるというのが、ものすごく嬉しいんですよ」

講談社

小劇団を主宰する主人公・竹田武志のもとに、大嫌いな父親から届いた余命三ヵ月という連絡。それを機に、劇団や恋人、家族、そして自分自身について見つめ直していく。不完全な家族が織りなす歪だけど温かい家族のカタチ。