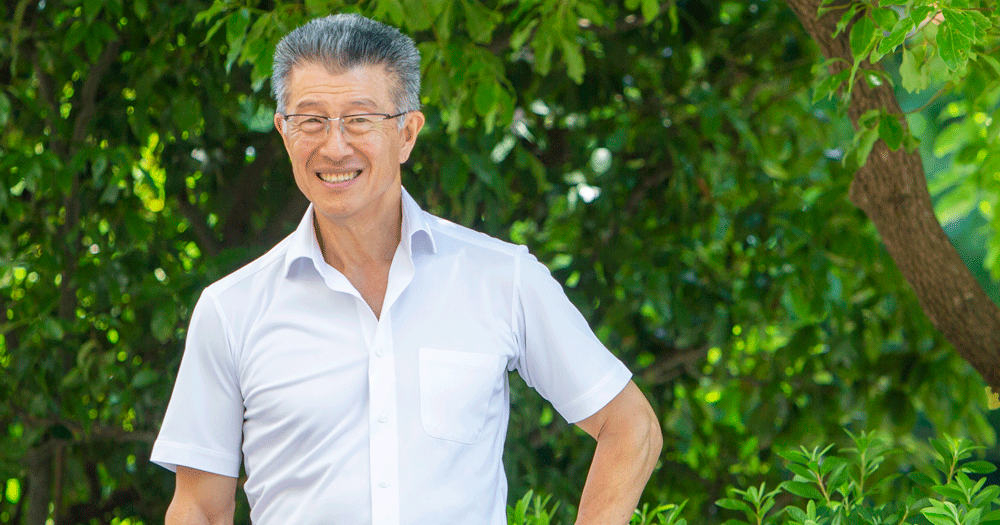

源流の人 第14回 ◇ 長谷川耕造 (株式会社グローバルダイニング 代表取締役社長)

コロナ禍の一方的な時短要請にNOを突きつけた飲食業界随一の「流浪者」

妥協しない生き方

若き日の欧州生活で得た国際感覚。数々のエンターテインメントレストランの創出者は、危機に瀕した日本の外食産業を救おうと闘っている。

例年より遅く関東甲信地方の梅雨入りが発表された、その日の、宵のくち。東京・道玄坂上にある和食レストラン「権八 渋谷」を訪ねた。「大人の蕎麦屋」と銘打つこの店は、大都会の喧騒を見晴るかす高層階にあって、毎晩深夜まで多くの客で賑わう。「和」を基調とした空間には、じつに二百二十四もの席があって、その真ん中にあるオープンな厨房では、職人たちが石臼で挽いた蕎麦を手打ちし、備長炭で串焼きを炙っている。彼らの巧みな技を眺めつつ、客は美酒美食を味わうことができる。

両手を清め、マスクを取って、キンキンに冷えた生ビールを流し込んだ。乾いた喉を通る爽快感が、ああ、たまらない。旬のスペシャリテ「宮城県三陸産・鰹のたたき 薬味まみれ」は、茗荷や青葱、さっぱりしたポン酢ジュレと絡めると、鰹の旨味がいっそう広がった。平日の、夕暮れにはまだある時間にもかかわらず暖簾をくぐる客は、引きも切らず、広大な空間はすぐに満席になった。とはいえ、席と席はホテルラウンジほどの間隔があって、空調もしっかり効いており、「上質な空間を客らが愉しんでいる」といった趣を保っていた。

この「権八」という店名、聞けばピンとくる人は多いだろう。系列の西麻布店は、ブッシュ元米国大統領と小泉元首相との「居酒屋会談」の舞台となった。それから、映画監督タランティーノによる作品「キル・ビル」のセットのモデルにもなったことで、世界的にもその名が知られた。「権八」をはじめ、都内や首都圏、ロサンゼルス、香港などに約五十店舗を展開している飲食チェーン「グローバルダイニング」。社長として現在、約六百人の従業員を率いるのは、長谷川耕造。彼が一代でこの会社を築き上げた。

都の「要請」には応じない

長谷川は、この疫禍のさなか、一躍「時の人」になっている。飲食業が窮地に立たされるなか、彼は二〇二一年三月二十二日、改正特別措置法に基づく飲食店の営業時間短縮命令は「違憲」だとして、東京都を相手取り、行政訴訟を起こしたのだ。インタビューの初め、切れ長な眼に怒りをこめ、彼は語り始めた。

「コロナ禍の最初の頃、パチンコ屋さんが休業要請を聞かず営業していたことが叩かれたでしょう。僕は(命令ではなく)『要請』なのだから、従わなくても構わないはずだと思っていました。僕のところに要請が来たら、絶対、名前を自分で発表して営業する。じつは二〇二〇年からそう思っていたんです」

度重なる時短、休業の「要請」。医学的、公衆衛生的な根拠に乏しい施策の連続──。長谷川は怒りが収まらなかった。まるで、指の先に「おでき」ができた段階で、肩から丸ごと切断されるようだと思った。きまぐれに見える緊急事態宣言の発令によって被害を受けるのは、飲食業界だけではない。食材の卸業者、生産者、酒類卸業者など……。自分たちに関わる全業界が悲鳴を上げている。長谷川は憤りながらこう話す。

「これを、もう何度も続けている。東京の街を見ていても、以前と違うのがはっきりわかるでしょう。『こんなところに空き店舗が?』って。考えられない場所が空いている。街は仮死状態。これが続いてしまったら、社会が壊れ、取り返しがつかなくなる」

自らの会社も二〇二〇年度、約十五億円の赤字を計上した。長谷川曰く「ただ生き残るだけのために」、赤字となっていた大型店を閉めた。資本金を減資し中小企業に転換して、政府系金融機関から金を借りた。

再び感染者数が増加に転じていた二〇年の冬。ある政治家の言葉がメディアを駆けめぐった。

「要請を聞かなければ店の名を公表します」

長谷川はその瞬間、はらわたが煮えくり返ったという。

「もう、カチンときちゃった。それで、フェイスブックで自分の考えを発表したんです」

二〇二一年一月五日、彼の投稿は、こんな文言で始まっている。

「弊社は(緊急事態)宣言が発令されても営業は平常通り行う予定で御座います」

そして、自身がその考えに至った根拠となる、四つの理由が記されていた。第一に、現在「緊急事態である」とは思えないこと。第二に、ロックダウンを徹底した国々でも感染が下火にならず、「時短」や「休業」の効果がない、と考えていること。第三に、「医療崩壊」について疑問があること。第四に、現在の行政からの協力金、サポートでは時短要請に応えられず、夜八時までの営業では事業の維持、雇用の維持が無理なこと──四つの理由を要約すると、このような主張だった。

狙い撃ちはギャングがやること

「長谷川さん、ともに闘いましょう。立法上、急遽作った特措法自体も、まん延防止等重点措置も、違憲性が高い」

三月中旬、長谷川にこんな声がかかった。現在、彼の訴訟の弁護団長を務める倉持麟太郎弁護士だ。当初、長谷川は消極的だった。俺は商売人。べつに、政治家になるつもりもない、と。首を縦に振らない長谷川のもとに、都から届いたのが、時短営業「命令」の書面だった。

長谷川によるSNSの投稿が、飲食業界をはじめ、大きな反響を呼んでいた。どうやら、ここに目を付けられたようだった。時短要請に応じない百二十九店の飲食店に対し、都は特措法に基づく時短「要請」を出し、それでも応じなかった店のうち三十二店に対し、三月十八日、とうとう「命令」を出したのだ。うち、二十六店が、グローバルダイニングの店舗だった。都からの書面には「緊急事態措置に応じない旨を『強く発信』するなど、他の飲食店の午後八時以降の営業を誘発するおそれがある」との文言があった。長谷川は語気を強めながら振り返る。

「なんで、うちばかりなんだ。要請に従っていない店は数多あるのに。狙い撃ちはギャングがやること。行政がやることじゃない。本来は法律でやるべきです。『お上に従え』という江戸時代から残る文化は、僕自身、子供の頃から大嫌いだ」

SNSでの発信を理由にするとは、憲法で保障された「表現の自由」を脅かすことではないか。看過したら、俺の人生が無駄になる。長谷川は弁護団に対し、決意を述べた。

「訴訟、やりましょう」

カネの問題ではない、賠償請求は「一〇四円」

数十ページにわたる訴状を倉持氏は四日間不眠不休で書き上げた、と長谷川は語る。損害賠償の請求が主目的ではないとして、請求額は一店舗あたり一日一円で、四日間、二十六店舗で計一〇四円、とした。

社員たちの反応はどうだったのか。そう尋ねてみると、長谷川は今までの強面の頬を緩め、こう語った。

「おかげさまで、一致団結したんです(笑)。社員からは『(訴訟を)やらないと許せない』とまで言われました。特に購買担当者は、納入業者さんたちの苦境を目のあたりにしているわけですから」

春の歓送迎会、冬の忘年会。この一年余り、すべてが吹っ飛んだ。青果店、鮮魚店、どこもキャンセルできない。だったら、仕入れたばかりの新鮮な、美味しい食材はどうするか。全部捨てるしかない。それがどんなに辛い決断か。さらに、生き残るために借金を背負っていく。世界中の国々で唯一、酒がコロナの敵扱いをされてからは、酒屋にも苦行が課せられている。流通を担う市場関係者も同様だ。ところが、彼らは表立って反対を唱えにくい。許認可権などで首根っこを行政に掴まれているからだ。だから、長谷川の決起には喝采が寄せられた。訴訟費用を募るクラウドファンディングには、二千四百万円にものぼる支援がたちまち集まった。長谷川は神妙な表情で、こう語る。

「行政の言うことを聞いていたら、外食産業は、みんな潰れてしまいます。今年に入り、酒の提供を自主的に始める店が増えてきた頃からは、行政の『権威』がかなり崩れたかもしれません。これが、良い意味の日本の再生……っていうと大げさだけれど、変革に少しでも寄与できたらいいと思います」

いっぽう、そんな長谷川のもとに、「お上に逆らうな」「国賊企業」という罵声も浴びせられる。長谷川は言う。

「そんな声をあげる人たちを集めて公開討論したいですね」

民主主義を掲げる国であるならば、国家は国民のために奉仕すべきだ。政治家は国民のためのメンテナンスに徹するべきなのに、いま、見える世界は本末転倒。自らの権力維持ばかりに固執する政治家の姿を、長谷川は嘆かわしく感じている。課題が山積し、何を言っても無駄だという無力感に世のなかが苛まれそうななか、彼は闘争態勢を強める。

この記事を執筆中の、週末の深夜、新宿御苑に面したイタリア料理店「カフェ ラ・ボエム 新宿御苑」に寄ってみた。ここもグローバルダイニングが手掛けている。一面ガラス張りの大きな窓の先には、御苑の深緑が広がっていて、天井の高い広々とした空間にはソファ席、バーカウンターなど、多彩な雰囲気の場が立体的に設計・配置されている。階段を上った先の階の雰囲気のよい席は、この事態を受けクローズされてはいるものの、新宿界隈の、(外国出身者も含め)あらゆるバックボーンを持った人たちが、笑顔で寛ぎながらグラスを傾けている。イタリア語で「流浪者」という名のついたこの店で、ジンファンデルのワインボトルを開けると、世界が禍のさなかにあることを、少しだけ忘れる。マスク姿の従業員たちは皆、気さくで、干渉し過ぎないサーブが心地良い。地方育ちの筆者にとっては、「ラ・ボエム」は憧れの東京の象徴でもあった。初めて来店した時の興奮を思い起こし、懐かしんだ。

七月十二日に、四回目の緊急事態宣言が出された。そして西村経済再生担当大臣による、酒の提供禁止に応じない飲食店への圧力要請が実施直前に辛くも撤回。長谷川の訴訟は継続している。

「タフ&クール」に生きる

長谷川は横浜の漁師町の酒屋兼米屋に生まれた。小学校、中学校の管理社会に嫌気がさし、荒ぶる日々を送っていたが、一念発起して神奈川の名門・湘南高校へ。そこで出会った親友が、のちにフランス文学者となる鹿島茂だった。

「面白いから読めよ、と薦められた本は、なぜか素直に読みました。『チボー家の人々』『カラマーゾフの兄弟』など、分厚い名作を高校時代に読破していきました」

早稲田大学を中退し、欧州放浪の旅に出た長谷川は、レストランでの皿洗いバイト生活に明け暮れる。そんな折、フィンランド出身の女性と駆け落ちし、帰国し結婚する。一九七三年、東京・高田馬場に喫茶店「北欧館」を二十三歳で初出店し、大繁盛となるが、妻とはすれ違いが絶えず離婚──。そのあたりは自伝著書『タフ&クール Tokyo midnight レストランを創った男』(小学館文庫電子版)に詳しい。同書は親友・鹿島のプロデュースで生まれた。「ラ・ボエム」「ゼスト」「タブローズ」など、都会の大人が憧れる店を数々と手掛け、日本の飲食業界を牽引する存在になった。八〇年代までは静かな住宅街だった世田谷・三宿エリアに異業種多店舗を次々と展開し、「隠れ家的スポット」というイメージの創出にも成功している。新宿御苑の「ラ・ボエム」にみられるような立体的で、まるで映画の一シーンを切り取ったような魅惑的な空間設計は、初期から徹底している。そして同時に徹底しているのは、長谷川の経営哲学だ。店舗での従業員との衝突や挫折を経て体系化してきたという。長谷川は言う。

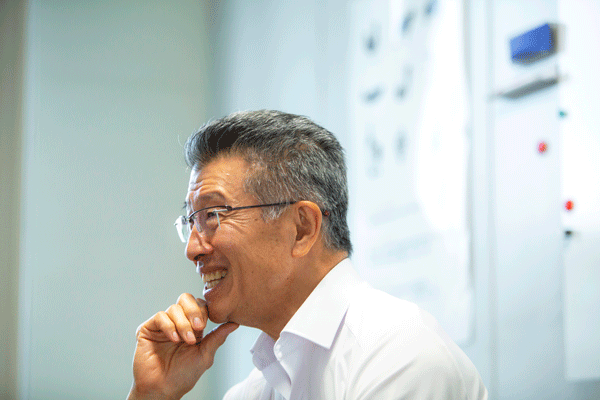

「情報公開、表現の自由を徹底し、物事はすべて公開討論のみで解決しています。そして必ず、どうするかをみんなに投票させる。これだけで透明になる。僕はすぐカッと来て、イライラしやすい性格だとわかっています。その代わり、謝ることを覚えました(笑)。謝ることと、褒めること。でも謝っているだけじゃ足りない。褒めながら話すことが大切です」

自らがフロントランナーとして駆け抜けてきた外食産業が、未曽有の窮地に陥るいっぽうで、「外食」の場がいかに貴重であるかを、長谷川は再認識しているという。

「今までも、社会のためになることをやっている意識はあったけど、今回は本当に強く感じました。週五日も来て下さる常連のお客さんから、『耕造さん、頼むからここだけは閉めないで。ここを閉められたら、俺、人生破壊されるから』って。飲食店はただ単に食事を摂る空間っていうだけじゃないんです」

酒の肴を囲みながら、友達と、家族と一献。ひとり酒の夜もあるかもしれない。酒を飲むことは、つらいときほど必要なこと。そう述べたうえで、長谷川はきっぱりと、こう語った。

「この商売は、社会にとって必須なんです」

魂を売っては、おしまい

先にも述べたが、プライベートも波瀾に満ちている。米国出身の二番目の妻との間には、三人の娘がいる。そして現在、三番目の妻はウクライナ出身で、三十八歳。女手一つで育ててくれた母と「ソ連崩壊」の瞬間も生き延びてきた。その母が最近、現地で交通事故に遭ってしまった。かの国では医師・看護師への賄賂が半ば公然化していた。適切な治療を受けさせるため、現金を用意して長谷川は病院に駆けつけた。なんとか一命をとりとめたが、ベッドに横たわる義母の傍で、地元の知り合いたちが、こぞって義母への治療資金を援助するべく相談している光景を目のあたりにした。それが長谷川には新鮮な衝撃だったという。

「みんなお金がないけれどお互いに、とことん助け合うんですよ。日本でも昔は『講』といって相互扶助の仕組みがあった。それが今でもウクライナでは生きている。身内が遠くでも、知り合いが交代でずっと面倒を見てくれる。東京などよりも皆、温かい。強く印象に残りました」

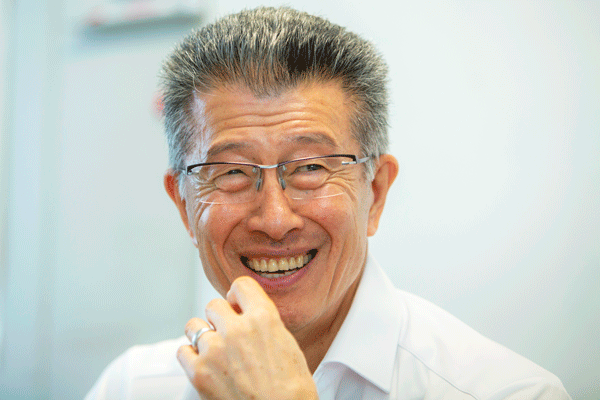

長谷川は考えた。七十歳を過ぎ、今後与えられている時間もわからない。だいいち、自分の意思で生まれてきたわけでもない。命を与えられた自分が存在する奇跡。だから唯唯諾諾と現実を受け入れ、妥協する生き方をしたくない。

「百二十歳まで生きてみたい。肉親も、弟ひとりしか生き残っていない。過去に妹が自殺してから、いろいろあったから、虚しいんですよ。亡くなった後は、身近な人の頭の中にしか残っていないじゃないですか。私が幸せでいる条件は、シンプルに自分がやるべき目標設定をして、達成し納得すること。儲かるとか、いい車に乗るとかではなく、自分が納得して、自分に充足していれば幸せなんです」

いっぽう、今も、第一線で指揮を執り続ける。

「これって、ちょっとおかしいかもしれないけれど、今みたいな波瀾だらけの時が私には楽しいんです。前に会社が潰れかかった時だって、最高にスリリングだった」

彼はそう言って笑った後、こんなふうに言葉を継いだ。

「魂を売っては、おしまい。妥協は一切しない。周りを見ても、口が悪い人しか長生きしてないでしょう。元気な人は絶対、言いたいことを言っています。言いたいこと、言うべきことを言わないと。我慢して、納得いかないっていう環境は絶対良くないと思います」

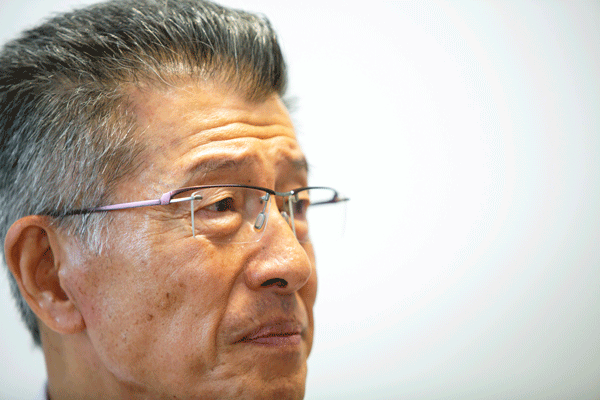

提訴の記者会見の映像でも目を引いたが、長谷川の身体には、贅肉が一切ない。インタビュー時、実際に対峙してみると、健康的に浅黒く日焼けしているうえ、筋肉も端正に整えられている。

「ずっとフルマラソンを走っていました。ロサンゼルスやハワイなどで、計十八回。今は毎朝一時間、腕立て伏せ。上半身は六十回三セット。十二キロのダンベルを五十回三セット。上半身が終わったら、シャワーを浴びながらヒンズースクワットを二百二十回。会社のエレベーターには乗りません。駅で、エスカレーターで立ち止まっている若い人、大事なものを失っていますよ!」

本稿の最後に書き添えておきたいことがある。

それは渋谷・道玄坂の「権八」店内でのことだ。音楽が一瞬やみ、従業員がサプライズで客の誕生日を祝い始めた。マスク姿の従業員が口ずさむ「ハッピーバースデイ」。空間一体となって拍手する他の席の客たち──。店中が温かい空気に包まれた。コロナの世界になってから、こうした光景をすっかり忘れてしまっていた。かつて何気なく享受してきた人と人との触れ合いが、なんと尊いものだったか。店を出て、夕暮れの道玄坂を下りながら、あの空間に鳴り響いた拍手の残響が耳から離れなかった。

長谷川耕造(はせがわ・こうぞう)

1950年、神奈川県生まれ。早稲田大学中退後、欧州を放浪。帰国後、73年に長谷川実業(株式会社グローバルダイニングの前身)を設立。76年以降、六本木ゼストを皮切りに、ラ・ボエム、タブローズ、権八などをはじめ、都内を中心に様々な業態の飲食店舗を展開し、東京の「大人が憧れる店」を作り続けている。新型コロナ禍の2021年、改正特措法に基づく営業時間の短縮命令は「憲法違反」などとして、東京都を相手に訴訟を起こしている。著書に『タフ&クール Tokyo midnight レストランを創った男』(小学館文庫電子版)。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年8月号掲載〉