著者の窓 第3回 ◈ 河尻亨一 『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』

アートディレクションを担当したパルコの広告で一時代を築き、衣装デザインを手がけたフランシス・コッポラ監督の映画『ドラキュラ』でアカデミー賞を受賞。国境も文化の壁も越え、ワールドワイドに活躍した伝説のデザイナー・石岡瑛子(一九三八~二〇一二)。ギンザ・グラフィック・ギャラリーと東京都現代美術館で展覧会が同時開催され、いま再び注目を集める彼女は、どんな人物だったのか。石岡瑛子の人生を辿った世界初の評伝『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』(朝日新聞出版)の著者、河尻亨一さんにうかがいました。

晩年の石岡瑛子から託された言葉

――『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』は、昭和・平成を駆け抜けた伝説のデザイナー、石岡瑛子について書かれた世界初の評伝です。この本が生まれた経緯について、教えていただけますか。

二〇一一年六月、当時ニューヨーク在住だった石岡瑛子さんにインタビューする機会がありました。ギンザ・グラフィック・ギャラリーからの依頼で、「グラフィックデザインはサバイブできるか?」というのが取材のテーマでした。当時すでに瑛子さんは重い病気を患っておられたのですが、そんなことは一切表情に出さず、自らの信じるデザインについて熱く語ってくれた。半年後瑛子さんが亡くなったとニュースで知って、ショックを受けたのを覚えています。あらためて取材時の音声データを聞いてみると、瑛子さんが自らの人生を総括し、後の世代に向けて何かを伝えようとしているように感じました。その言葉を広くシェアするのが、瑛子さんからの宿題だなと思ったんです。

――瑛子さんからバトンを託されたわけですね。

そんな気がします。あくまで私の主観的な解釈ですけれど。その後、瑛子さんの妹さんでやはりデザイナーとして活躍されている石岡怜子さんから、瑛子さんの回顧展を開催したい、というお話をうかがいました。それは現在、ギンザ・グラフィック・ギャラリーと東京都現代美術館で開催中の展示に結実するのですが、そのプロジェクトについて相談しているうちに、石岡瑛子という存在を知らしめるための評伝が必要だなと考えるようになったんです。五年前には石岡瑛子について日本語で読めるネット記事が、ほとんど見当たらなかった。リアルタイムで接していない若い世代は、石岡瑛子という名前すら聞いたことがない。この状況をなんとかしなければと思って、瑛子さんの関係者にインタビューをし、記事をネットにアップするという作業を始めました。その記事をもとに、アメリカでの調査などを交えて再構成し、物語風の評伝に仕立てたのがこの『TIMELESS』なんです。

――石岡瑛子がパルコや角川文庫の広告デザインで注目を集めたのが一九七〇年代。一九七四年生まれの河尻さんは、石岡瑛子という存在をどのように認識したのですか。

私が高校三年の時に、瑛子さんが衣装デザインを手がけたコッポラ監督の『ドラキュラ』でアカデミー賞を受賞して、日本のメディアでも大々的に取りあげられたんです。瑛子さんを知ったのは、それが最初ですね。こんなすごい人がいたのか、と。大学卒業後は広告やカルチャーを評論する雑誌の編集部で働いていたんですが、石岡瑛子の名はレジェンドとして語り継がれていました。二〇〇八年、北京五輪の開会式に取り組んでいた瑛子さんに取材するため、初めてお目にかかった時は「〝生ける伝説〟にお目にかかれて光栄です」とご挨拶したのですが、嘘偽りない気持ちだったんです。しかも伝説って往々にして誇張を含んでいるものですけど、瑛子さんの場合は、実物の方がはるかにすごい人だった(笑)。気さくなんですけどパワフルで、一回のインタビューにも真剣勝負。話す内容も刺激的で人の心に火をつけるんですよね。その感動をおすそ分けしたい、という思いもこの本を書いた動機のひとつですが、なにより「こんな人がいたんだ」ということを知ってほしくて。激しくもラブリーな彼女の生き様は、読んだ人を勇気づけるんじゃないかと。

『竜馬がゆく』のような群像劇の面白さ

――一九六一年に東京藝大を卒業した石岡瑛子は資生堂に入社。「お茶汲みはしない」と宣言して、当時珍しかった女性デザイナーとしてのキャリアをスタートさせます。

瑛子さんは、資生堂の広告が代々描いてきた女性像に違和感を抱き、同性の共感が得られる新しい女性像を提示していきました。当時まだまだ男性社会だったデザイン業界で、男性と肩を並べて活躍した瑛子さんはまさに「ガラスの天井を打ち破った」女性と言えますね。もっとも瑛子さん自身は、自分が女性であることにさほどこだわっていなかったはずです。デザイン界の芥川賞と言われる日宣美(日本宣伝美術会)のグランプリを受賞した際のインタビューで、瑛子さんは「デザインの仕事は男性も女性もありません」と言っていますし、何かにつけて彼女が女性であることを強調する世間に苛立っていました。男か女かよりも、自分が自分であることの方がはるかに大切。その信念は終生揺らがなかった人なので、女性という部分だけを強調して論じるのは違うかな、と私は考えています。

――出世作となったのが、資生堂の石鹸・ホネケーキの広告。ルビー色の石鹸をナイフですぱっと切り裂く、という大胆な構図のポスターには、石岡瑛子のすべてが詰まっている、とお書きになっていますね。

ええ。瑛子さんのデザインを語るうえでは欠かせない四つのポイントが詰まっている、重要な仕事だと思います。一つ目のポイントは実現力。当初このポスターは資生堂の意向でモノクロになる予定だった。でも瑛子さんは絶対カラーでいくべきと主張して、粘り強い交渉の結果、カラーに変えさせてしまった。ベストソリューションだと信じる方向に、物事を寄せてゆくパワーがあるんです。二つ目はコラボレーション。あれほど「私」の表現にこだわった瑛子さんですが、他人のアイデアを取り入れることにも積極的だった。ホネケーキをナイフで切るというアイデアも、コピーライターの秋山晶さんが出したものです。対話によって生まれるクリエイションを重視していた人なんです。でも普通、石鹸を切るといえば斜めから撮りたくなるじゃないですか。切断面までバランスよく見えるように。しかし瑛子さんは、インパクトを狙ってあえて真上からの構図を選んだ。つまりアイデアをデザインによってジャンプアップさせているんですね。これが三つ目のポイント。たとえ他人のアイデアでも、自分のものになるまで徹底してこだわりぬく。四つ目はやや象徴的ですが、「切り裂いている」ということ。境界にとらわれず、新しい領域を切り開いてきた瑛子さんの出世作にふさわしいと思います。

――デビュー当初から、確固とした美意識やビジョンがあったんですね。

瑛子さんは本能や直感を大事にしているんだ、とよくおっしゃっていました。ただ、本能的にいいと感じたものをきちんと周囲に理解させ、フィニッシュにまで持っていく意志と知性もハンパなかった。直感で掴み取ったものが、アウトプットの過程で歪められてしまうことはよくありますが、瑛子さんは現実的なしがらみを押し戻すだけの胆力があったのだと思います。ホネケーキの広告にしてもなあなあで妥協せず、一歩も引かなかった。それが結果として「TIMELESS」な価値を生み出しました。ホネケーキの広告は、今見てもまったく古びていない。ほかの仕事にもそれと同じ生命感が宿っています。

――一九六〇〜七〇年代の石岡瑛子はファッションクリエイターの伊藤佐智子、コピーライターの長沢岳夫ら多くのクリエイターとコラボして、代表作を次々と生み出します。若き才人たちが織りなす群像劇としても、読み応えがありました。

その感想は嬉しいですね。デザイン科に通う美大生でさえ、その大半が「石岡瑛子……だれ?」と言うような状況の中、瑛子さんの存在をどうやって世間に知らしめ、興味を抱いてもらうかがこの本で自分に課したミッションでした。瑛子さんを知らない人に魅力を伝えるためには相当な工夫が必要だろうと。デザインや広告業界の人にだけウケる内輪的なものには絶対したくないという気持ちもありました。

そこで最初にイメージしたお手本は、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』。ああいったヒーローものとしてアプローチするのはどうだろう? と考えたんです。あの小説で司馬遼太郎は、坂本龍馬という歴史に埋もれていた人物に光を当て、日本史上のヒーローとして再デビューさせましたよね。高杉晋作や西郷隆盛などの魅力的なサブキャラクターも活躍する群像劇的な描き方が、坂本龍馬の存在をさらにユニークなものにしています。時代もジャンルも全然違うわけですが、この手法は使えそうだなと。結果、『竜馬がゆく』とは全然似てないものになりましたけど(笑)、広告やデザインに詳しくない方でも、朝ドラや青春映画のように楽しんでもらえる〝エンタテインメント〟になったと思います。

――アメリカに移住した後も、ミュージシャンのマイルス・デイヴィス、映画監督のターセム・シンなど世界のトップクリエイターとコラボし、亡くなる直前まで旺盛な創作活動を続けます。クリエイターとして「サバイブ」し続けた彼女の原動力は、何だったとお考えですか。

いい作品を作って、世間を「ワオ!」と言わせたい。それが最大のモチベーションだと本人は言ってます。自分の仕事によって社会を「攪拌したい」というわけです。ただ、この評伝を書き進めるにつれて、それだけではないということに気づきました。彼女は人の役に立ちたかったんだと思います。広告主から映画監督まで。ファインアートの〝作家〟ではなく、クライアントの課題を解決する〝デザイナー〟として。だから他者とのコミュニケーションがまず根底にある。つくるものが力強いし、「私」を強く主張しますから、好き勝手にクリエイションしていたように見えますが、実は全然違うんですね。クライアントから与えられた課題を、厳しい制約の中でどのようにクリアするか、依頼主も驚くような圧倒的ソリューションをどう提示するかに全身全霊を捧げています。そのためには常に変化する時代に対峙して、「私」と表現をアップデートし続ける必要があった。それで結果として、最後まで仕事が途切れることもなく、サバイブすることに繋がったのでしょうね。

時代を超えて、気づきを与えてくれる存在

――石岡瑛子の生涯を辿ってみて、ご自分と似ている部分はあるとお感じになりますか。

ないですね、あんまり(笑)。パーソナリティはかなり違います。むしろ真逆のタイプかもしれない。私は完璧主義じゃないですし、瑛子さんのように激しくは生きられません。ただ、ひとつだけ似ていると思うのは、自由という価値観をベースに生きていること。そこはとてもシンパシーを覚えます。瑛子さんは資生堂退社後、組織にまったく属すことなく、国境も業界の垣根も飛び越えて、自由に表現を追求していった。そうやって自由に生きるためには、常に新しいことに挑戦し、個としての自分を鍛え続けるしかないんです。つまり、瑛子さんと私を繋ぐ共通のテーマは「サバイブ」です。

――本のタイトルになった『TIMELESS』は、石岡瑛子が「レボリューショナリー」「オリジナリティ」と並んで大切にしていた概念です。彼女の存在が現代に投げかけてくるものは何でしょうか。

瑛子さんの人生と仕事は、現代を先取りしているところがあるんですよね。ジェンダーや人種、国境を越えてコラボすること、フリーランスとして生きること、きちんとした専門性を持った上で業種やフィールドを横断して仕事をすること。イノベーションは常識や枠にとらわれない自由な精神から生み出されます。瑛子さんのスタンスはいまのような不確実の時代こそ気づきがあると思います。この評伝では、昭和の熱い時代はよかったと懐古するのではなく、あくまで現代に響く存在として石岡瑛子を描いたつもりです。スティーヴ・ジョブズがなぜ瑛子さんの熱烈なファンだったのか。彼女の生き方を知ることで、その答えを見つけていただければと思います。

――本書の刊行と展覧会の開催によって、石岡瑛子をめぐる状況には変化がありましたか。

すごい変化ですね。ネット上にも石岡瑛子の名前が溢れていて、一人黙々と記事を公開していた五年前とは比べものになりません。展示の感想としては、熱量に圧倒されたとか、パワースポットのようだったという声が多く、瑛子さんのすごさが若い層にも伝わっているようです。ただしネット上の盛りあがりは狭いし情報の消費も速いので、むしろここからが勝負なんじゃないかと。二〇〇〇年代初頭に岡本太郎のリバイバルブームがあったんですけど、あれはひとつの成功イメージです。岡本太郎も当時、忘れられた存在になりつつありましたから。その意味で『TIMELESS』は、一連の石岡瑛子・復活キャンペーンの〝宣伝メディア〟でもあるわけです。ただ、いっときのブームで終わらず、この評伝もタイムレスに読まれるものであってほしいですね。

ギンザ・グラフィック・ギャラリーでは撮影も可能

◎ギンザ・グラフィック・ギャラリー◎

「石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか」

会期(後期):2月3日(水)~3月19日(金)

東京都中央区7-7-2 DNP銀座ビル TEL 03-3571-5206

●休館:日曜・祝日 ●10時~19時 ●入場無料

◎東京都現代美術館◎

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」

会期:2月14日(日)まで

東京都江東区三好4-1-1 TEL 03-5245-4111(代表)

●休館:月曜日 ●10時~18時(入場は閉館の30分前まで)

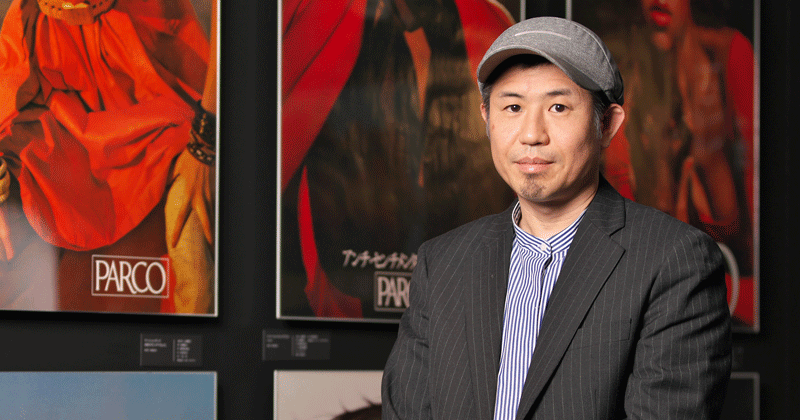

河尻亨一(かわじり・こういち)

編集者。1974年大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。美大予備校講師をへてマドラ出版入社。雑誌「広告批評」在籍中には、広告を中心に多様なカルチャー領域とメディア、社会事象を横断する数々の特集を手がけ、国内外の多くのクリエイターなどにインタビューを行う。現在は取材・執筆からイベント、企業コンテンツの企画制作ほか、広告とジャーナリズムをつなぐ活動を展開。訳書に『CREATIVE SUPERPOWERS』がある。

(インタビュー/朝宮運河 撮影/黒石あみ)

〈「本の窓」2021年2月号掲載〉