著者の窓 第4回 ◈ 王谷 晶 『ババヤガの夜』

現代女性のリアルな声をすくいあげた小説・エッセイで注目される作家・王谷晶さん。昨年十月に刊行された最新作『ババヤガの夜』(河出書房新社)は、女性作家には珍しいハードな展開に心震わされるバイオレンス長編です。暴力の才能に秀でた新道依子と、不自由な生活を強いられている暴力団組長の娘・内樹尚子。性格も境遇も全く異なる女性二人の連帯を描き、読者の共感を呼んだ話題作について、王谷さんにインタビューしました。

リアルな〝強い女性〟を描きたかった

──王谷さん初の長編『ババヤガの夜』は、雑誌「文藝」(二〇二〇年秋季号「特集・覚醒するシスターフッド」)に一挙掲載されました。執筆の経緯について教えていただけますか。

この本の担当者は『完璧じゃない、あたしたち』という短編集も手がけてくれた人なんですが、次は長編をやりましょう、とずいぶん前から声をかけてくれていたんです。ただわたしがあまりにも遅筆で、原稿がなかなか完成しなくて……。しびれを切らした担当者から「『文藝』でシスターフッド特集をやるので、絶対間に合わせてください」と期限を切られたんですね。それで必死になって書き上げたのが『ババヤガの夜』。長い時間をかけただけあって、当初の予定からプロットはかなり変わっています。

──冒頭で描かれるのは、主人公・新道依子が暴力団に拉致され、激しい暴行を加えられるという緊迫したシーン。バイオレンス描写を満載した本作は、以前までの王谷作品とカラーが異なりますね。

これまで作品には反映してきませんでしたが、バイオレンスやアクションは大好きなジャンルなんです。映画だと『仁義なき戦い』や韓国や香港のマフィアもの、小説だと黒川博行さんや深町秋生さんのファンですね。今回はそうした系統の趣味がもろに出ています。わたしは運動神経がポンコツなので、暴力を振るうのも振るわれるのも苦手ですが、同時に暴力に対して言いようのない憧れも覚えます。新道依子は多くの人がひた隠しにしている暴力衝動を、そのまま体現したようなキャラクター。暴力のもつ魅力から目を逸らすことなく、いたずらに暴力を肯定もしない、というバランスを意識したつもりです。

──幼い頃から祖父に鍛えられてきた新道は、並外れた肉体と戦闘技術を備えています。その強さは、大勢の暴力団員をたじろがせるほど。彼女のキャラクターはどのようにして生まれたのでしょうか。

一般に女性はあまり暴力を振るわないとされています。その先入観を突き崩したかった、というのがまずありますね。日本のフィクションには戦う女性があまり登場せず、描かれるとしても〝戦闘美少女〟のようなファンタジー的な存在のことが多い。それはどうなのだろうなと。この作品ではもっとリアルで、説得力のある女性の暴力を描きたかった。大勢のヤクザと互角に戦うには、それ相応の腕力と体格が必要でしょうし、精神的にも強くなければいけない。新道は本当に強そうな女性を思い浮かべて、作りあげていったキャラクターです。

社会の〝真ん中〟にいられない人を描く

──弱みを握られ、暴力団組長の屋敷で生活することになった新道。そんな彼女に、組員たちから好奇と蔑みの目が向けられます。

日本で組織を作ろうとすると、家父長制的な価値観が否応なく入りこんできて、セクハラやパワハラの温床になる。男性ばかりの暴力団は特にそれが顕著ですが、似たようなことはどこの会社でも起こっているのだろうと思いますね。わたしもヤクザ映画は大好きなので、暴力団員にロマンティックな思いを抱きがちなんですが、現実はそう美しいものじゃないだろうと。この作品ではロマンの梯子を外して、実社会と地続きにある存在として、暴力団員たちを描いています。

──新道をスカウトした柳という若頭もまた、ルーツの問題から差別的な扱いを受けていました。王谷さんの目は、組織からはみ出してしまう人たちに向けられていますね。

社会の〝真ん中〟で生きられない人たちのことを忘れない、ということは常に意識していますね。わたしが育った田舎町はびっくりするほど排他的で、よそから越してきたうちの一家はいまだに地域に溶け込めていないんですよ。わたしはさらにセクシャリティの問題もあって、自分はどこにも属せないという意識が、昔から抜きがたくあります。民族差別を受けている柳や、難民の方たちの数万分の一の苦労かもしれないけど、それでも疎外感がすごくある。それが作品にも流れ込んでいるんでしょうね。

──ところで作中、地の文では主人公が「依子」ではなく、「新道」と苗字で呼ばれています。ここは意図的になさったことでしょうか。

そうです。日本の小説では地の文でも、男性キャラクターは苗字で、女性キャラクターは名前で表記されることが圧倒的に多くないですか。男女のキャラクターが出てきたとしたら、「佐藤と陽子は」という書き方を、当たり前にしている。事件報道でも女性はなぜか、下の名前で呼ばれることがありますよね。結婚したら苗字が変わるからという事情もあるんでしょうが、それにしても舐めてるんじゃないのかと(笑)。そこにもやもやを感じていたので、新道を「依子」とは書きたくなかったんです。

名付けようのない人間関係を描く

──新道に与えられた仕事は、組長の娘・内樹尚子のボディーガード兼運転手。短大生の尚子は、コーヒーを飲むことさえ許されない、不自由な暮らしを強いられています。

お嬢さんはある意味、女性が強いられている不自由さを象徴したようなキャラクターですね。女らしくしろ、大人しくしろという抑圧は、多くの女性が感じていること。ただ見方を変えると、実はお嬢さんがこの作品で一番かっとんでいるキャラクターでもあるんです。わたしたちはつい、被害者は善良で可哀想なものと思いがちですが、それもまたひとつの抑圧だよなと。お嬢さんは薄幸の美少女のようでいて、一筋縄ではいかないところがある。そんな彼女を通じて、誰もがもっている強さを描いてみたいとも思いました。

──当初はぎくしゃくしていた新道と尚子は、さまざまな出来事を経て、お互いの存在を認め合ってゆきます。二人の間柄はまさに、シスターフッド(女性同士の連帯)と呼ぶべきものですね。

離れても生きてはいけるけど、それでも一緒にいるという一蓮托生のような関係です。シスターフッド特集のために書いた作品ですが、執筆中はそこまでシスターフッドという言葉は意識してはいませんでした。人はよく関係に名前を付けたがりますが、一言ではうまく言い表せないような間柄だってあるわけです。たとえば自分と親しい人すべてを「友人」や「恋人」という言葉でくくるのには無理がある。新道とお嬢さんについても、簡単にカテゴライズできるような安易な関係にしたくありませんでした。

──新道と血の気の多いヤクザたちとの格闘シーンも、大きな読みどころですね。

女性が男性相手に大暴れしているというシーンは、下手すると絵空事になってしまうので、リアルさが出せるよう頑張りました。本当はジムや道場を取材したかったんですけど、このご時世なのでネット動画を参考にしています。格闘技のインストラクターなどの動画を見まくって、ファイトシーンの流れを頭で組み立てました。戦う新道を、カメラで追っているような感覚がありましたね。

──物語後半には、あっと驚く展開が待ち受けています。ミステリーファンも唸らせる、トリッキーな展開を含んでいますね。

あの部分は書いているうちに浮かんできたもので、自分ではそれほど変わったことをしたつもりはないんです。だから仕掛けを褒めていただくと、意外な気がしますね(笑)。この作品のテーマのひとつは〝過去が襲ってくる〟こと。同じようなテーマを扱った『ヒストリー・オブ・バイオレンス』という映画や、その原作のコミックを思い浮かべながら、どうすればこの話を一番盛りあげられるだろうと考えました。その結果浮かんできたのが、後半の展開なんです。

──新道と尚子、それぞれの人生が凝縮されたようなラストシーンも素晴らしいです。

あそこまで書かないとこの話は嘘になる、とは思っていました。『テルマ&ルイーズ』はシスターフッドものの名作ですが、あの映画のもつ明るさと哀しさは、一面に砂漠が広がっているようなアメリカだから成立するもの。日本で同じようなシーンを描いても、全然違うものになってしまう。この物語にふさわしいのは、むしろああいうラストかなと。自分でも気に入っています。

鬼婆のような老後を送りたい

──タイトルの「ババヤガ」とはスラブの民話に登場する鬼婆。新道が北海道に住んでいた頃、祖母に聞かされた話として登場しますが、この民話への関心はどこから?

三十代半ばを過ぎた友人たちとよく話すんですが、わたしたちの世代は、老後のロールモデルとなる存在がいないんです。これまでの生き方が通用しなくなった現代において、どう年を重ねていけばいいのかが皆目分からない。どうせならみんなに好かれるおばあちゃんより、周囲に忌み嫌われるようなめちゃくちゃなばばあになりたいね、と(笑)。それって考えてみると、昔話の鬼婆ですよね。つまり現代女性が老後目指すべきなのは、鬼婆じゃないかと。しかも日本の鬼婆は母性神話と結びついていたりしますが、ババヤガはもっとからっとしている。筋が通っていなくて、ひたすらトリッキーなんですよ。これはかっこいいな、憧れるな、と思って作品に登場させました。

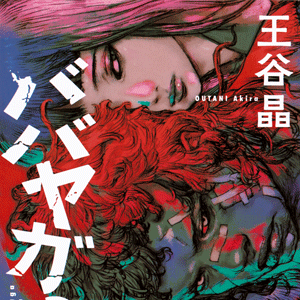

──イラストレーター・寺田克也さんが手がけた装画もインパクト抜群です。寺田さんの起用は、王谷さんからの発案ですか。

寺田さんとは実は古くからのお友だちなんです。これまで仕事をご一緒したことはありませんが、『ババヤガの夜』ならお願いしても恥ずかしくないかな、と。送られてきた絵を見て感動しましたね。この装画をいただいた時点で勝ったな、と(笑)。カバーを外した本体の表紙もまた素晴らしいんですよね。

──刊行以来、多くのメディアで絶賛されている『ババヤガの夜』。SNSにも共感の声が多数アップされています。こうした反応を、どう受け止めていらっしゃいますか。

ただただありがたいですよね。小説の単行本って、決して安いものではありません。わたしは日雇いバイト生活が長かったので、つい「千五百円、工場で働く二時間分か」と考えてしまう。その代金に見合うだけの面白さを、自分は提供できているのかと。自分の表現を追求するのと同じくらい、読者に楽しんでほしいという気持ちが強いんです。Twitter の反応を見ていると、多少は実現できたのかな、とほっとしています。

今は小説が売れない時代だと言われますし、確かに Netflix や YouTube と競っていくのは大変ですが〝小説だから読む〟という人たちも絶対いるように思います。これからも小説に刺激を求める人、激しく揺さぶられたい人の期待に応えるような作品を書いていきたい。『ババヤガの夜』もそんな作品になっているはずだ、と自負しています。

王谷 晶(おうたに・あきら)

1981年東京都生まれ。著書に『探偵小説には向かない探偵』『あやかしリストランテ 奇妙な客人のためのアラカルト』『完璧じゃない、あたしたち』『どうせカラダが目当てでしょ』などがある。

(インタビュー/朝宮運河 本文写真/田中麻以)

〈「本の窓」2021年3・4月合併号掲載〉