思い出の味 ◈ 道尾秀介

第38回

「難問には答えがない」

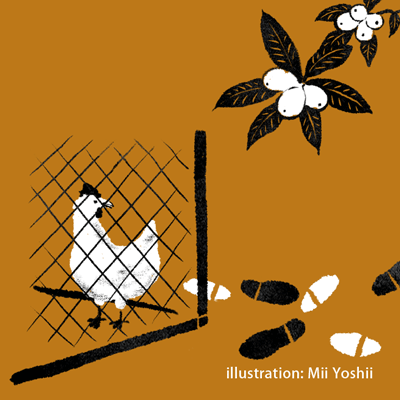

あれは忘れもしない小学三年生か四年生かそのくらいの頃、友達数人といっしょに禁断の果実を食いまくったことがある。校庭の隅に植わっているビワの木が、毎年夏になると実をたくさんつけるのだが、絶対に取ったり食べたりしてはいけないと朝礼で言われていたのだ。

「すぐ隣に鳥小屋があるじゃん」

計画的犯行だった。

「鳥小屋の後ろは校舎から見えないでしょ。だから、ぱっと木から実を取って、さっと隠れて食べて、それを繰り返したらいくらでも食えるよ」

僕のアイディアに全員が目を輝かせた。今日にでもやろうということになり、放課後、みんなして何食わぬ顔で鳥小屋の裏に集まった。そして作戦通り、ビワの木と鳥小屋とのあいだを素早く往復しながら実を食いまくったのだけど、あれは無茶苦茶に美味かった。クーラーもない校舎で夏の半日を過ごし、体育なんかもこなし、のどがカラカラのところに甘い果実をじゅわじゅわ味わっていたのだから当然だ。

ところで鳥小屋というのは木の骨組みに金網を張ったもので、校舎から一部始終が丸見えだった。しかし僕も友達も、それに気づいていなかったのだ。理由はもちろん、馬鹿だからだろう。

みんなでけっこうな数のビワを食べた頃、用務員さんに見つかった。もう七十歳は越えていただろうか、痩せて、白髪頭で、日焼けしていることから「日焼け」と呼ばれていた用務員さんだった。

「出てこぉい!」

用務員さんはずんずんこちらへ迫ってきた。逃げるのは不可能と思われ、僕たちは観念して鳥小屋の後ろから出た。

「……鳥にあげてたって言おう」

友達の一人が唇を動かさないで囁いた。僕たちは微動だにしなかったが、みんな心で頷いた。

「勝手に食べていいと思ってるのか!」

並んで立つ僕たちを、用務員さんは順番に睨みつけた。ごめんなさい、と一人が呟き、全員が同じようにあやまった。

「どうしてこんなことした?」

さっそく来た。

「鳥にあげてました!」

一人が言ったあと、それぞれ頷いた。

「……食べてないのか?」

いかにも疑わしそうに、用務員さんは僕たちの顔を見た。もっと言えば口を見た。全員、ビワの汁でべたべただった。これはさすがに無理があるかなと思って僕は勝手に作戦を変更した。

「少し食べました」

するとそれが功を奏し、用務員さんの表情がマイルドになった。

「そういうときは、どうするんだ?」

どうするのだろう。

「お前たちには、やらなければならないことがある……それは何だ?」

さあ答えろというように腕組みをされたが、誰もわからなかった。謝罪のあと、いったい僕たちは何をすべきなのだろう。地面に捨てた皮や種を掃除するのか。スーパーで新しいビワを買ってくるのか。実を食べてしまったビワの木に、肥料か何かやるのか。もし間違ったことを答えたら叱られそうだ。あまりの難問に全員が無言でいると、用務員さんの顔がどんどん険しくなってきた。まるで、決して許すことのできない何かを見据えているかのように。──そのとき僕の頭に正解が降りた。そう、思えば僕たちは無垢な鳥に罪をなすりつけてしまった。いや、なすりつけてはいないけれど、ビワを取って食いまくるというその罪を、鳥のための善意の行為であると嘘をついた。

「鳥にあやまる」

意を決してそう言った瞬間、

「鳥にあやまってどうする!」

用務員さんは爆発した。

そして自分の胸をどんと叩いた。

「人にあやまるんだろうが!」

全員、「?」となった。

最初にみんな、あやまったのだが。

けっきょく僕たちはもう一度あやまったあと、すんなり解放された。年とると耳ってほんとに遠くなるんだなと、日が暮れかかった帰り道で友達が言った。夕陽に照らされた口許は、まだべたべただった。僕は適当に頷きながら、いつもより帰りが遅くなってしまったので、母親に何て嘘をつこうかと考えていた。

道尾秀介(みちお・しゅうすけ)

1975年、東京都出身。2004年『背の眼』でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、デビュー。10年『光媒の花』で山本周五郎賞、11年『月と蟹』で直木賞を受賞。近年は歌手デビューなどマルチな才能も発揮する。

〈「STORY BOX」2020年12月号掲載〉