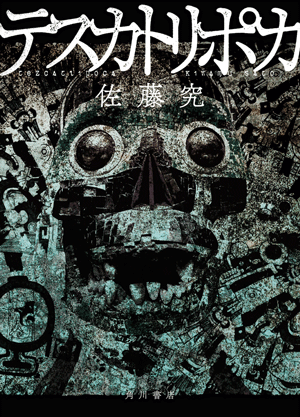

佐藤 究さん『テスカトリポカ』

世の中は分身だらけだから、争いは止まらない。

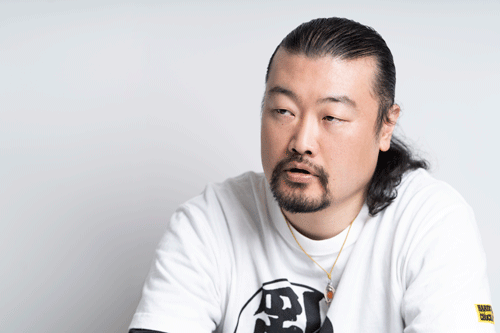

2004年に群像新人文学賞優秀作に入選してデビュー。その後16年に『QJKJQ』で江戸川乱歩賞、18年に『Ank:a mirroring ape』で大藪春彦賞と吉川英治文学新人賞を受賞。読者を圧倒する作品世界で注目される佐藤究さんが3年半ぶりに新作を上梓。『テスカトリポカ』もまた話題必至の衝撃作だ。

モチーフは古代文明の儀式と現代資本主義

発表する作品すべて怪作の奇才・佐藤究さんが、3年半ぶりに新作『テスカトリポカ』を発表。まず、こんな大作を3年半で書きあげたことに驚いてしまう。

「最初は編集者からクリストファー・ノーランの映画『ダークナイト』みたいな話を書いてくださいと言われたんです。それって大変じゃないですか(笑)。でも、もともとクライムノベルは好きだし、コーマック・マッカーシーの『血と暴力の国』やそれを映画化した『ノーカントリー』も好きなので、ノワールやクライムをやるんだったらそのレベルにいきたいなと思いました」

メキシコの古代文明と現代の臓器売買が絡まりあうこの大作。中心人物はメキシコ出身の母と日本人の父を持ち川崎で育った少年コシモ、メキシコの麻薬カルテルの一家に生まれた密売人のバルミロ、かつて医師だった臓器ブローカーの末永。カルテルの抗争で一族を殺されたバルミロが逃亡先のジャカルタで末永に出会い、新しい臓器売買のビジネスを企てて日本にやってくる。この二人の犯罪が、やがて屈強な肉体を持つ青年に育ったコシモの運命を飲み込んでいく──。

バルミロは先住民の血を引く祖母から、アステカの神話や人の心臓を神に捧げる儀式について教え込まれて育った。その人身供犠と彼らの企てる心臓売買というモチーフが重なるわけだが、執筆を引き受けた時点ですぐにアステカを思いついたわけではなかったという。最初に興味があったのは臓器売買だ。

「『レッドマーケット 人体部品産業の真実』という、人間の臓器が世界でどのように売買されているかを書いたノンフィクションを読んで、これはすごいなと思って。と同時に『資本主義リアリズム』という、資本主義のダークサイドを批判する本を読んだら、マイク・デイヴィスという批評家がジェイムズ・エルロイを批判している文章があったんです。僕はエルロイの小説が好きですが、デイヴィスは、ノワールの世界でエルロイは神格化されているけれど、彼は社会のダークサイドだけを描いて腐敗と汚職の過剰飽和を起こした、と切って捨てている。もう、頭を殴られたくらいの衝撃を受けました。〝俺たちには善悪もなくて陰謀論の外にいて闘っている〟という姿勢はちょっと過激なほうのトランプ主義者に通じている。小説家はエフェクト中毒になっていて、小説に爽快感を持たせようと暴力を書くけれど、そういうものが最終的にQアノンを生んでいる。ただジェットコースターライドのスリルを出して反応してもらうだけでは駄目で、考え直さないといけない、と思いましたね。僕自身がマイク・デイヴィスの問いかけにどう応えるか考えた時に、思いついたのが人身供犠でした。古代の生贄の儀式と、資本主義の利益を出すために犠牲を問わない姿勢がブレンドされた世界観が浮かんだんです。バイオレンスを書くにしても、インパクトは伝えるけれど、同時に暴力を解除する方向に書いていこうと考えました」

心臓売買を企てる男たちと、巻き込まれる人々

異なる場所で生きてきた複数の人間の運命が絡まり合う様は緻密に構築されていると感じるが、佐藤さんは事前にプロットを作るタイプではないようだ。

「僕は創作ノートのかわりにゲシュタルトブックというのを作っています。スケッチブックに全然違う情報を組み合わせて貼って異化効果を作り出すんです。たとえばページの上の部分にはアステカの出来事、下には現代メキシコのナルコ(麻薬密輸組織・人)の事件を貼り、同時進行で進めていく。今回作中に出てくるクルーズ船についてや、児童虐待や心臓売買の記事なども同じように貼っていくんです。それらを眺めていくうちに透かし絵のように見えてくるものがある。ゲシュタルトブックの仕上がりがよければ、あとは勝手に話が出てくるので書くだけです」

スケッチブックは数冊にわたる。また、登場人物のプロフィールに関しては、作中に直接書かないことも含め、細かく作成するという。

「円グラフみたいなものを作って、好きな食べ物などについて設定していきますね。ただ、主人公のコシモについては、登場している時間が長く伝えられる部分が多いので、そこまで綿密には作りませんでした。コシモは成長していきますが、最終的にはジ・アンダーテイカーという、去年引退したアメリカのプロレスラーの身長と体重に合わせました。208センチ、134キロです」

一方、バルミロの来し方も丁寧に語られていく。メキシコから脱出し、正体を隠しながら南米、アフリカを経てインドネシアにたどり着くまでの行程はまさに冒険小説の面白さ。

「世界の麻薬犯罪の地図があって、ヘロインはこういうルート、コカインはこういうルートで国境を越えて広がっていく、というのが分かるんです。バルミロもいきなり日本に来させるのではなく、脱出ルートと麻薬の流れを重ね合わせました。僕らが思っている以上に麻薬ルートはグローバルだとよく分かるはず」

バルミロがジャカルタでコブラサテ(コブラの串焼き)の屋台を開き、その裏で悪事を進めるといった様子も非常にリアル。メキシコが舞台のパートといい、その土地の空気感、生活感をここまで再現できるのは、著者自身が現地をよく知っているためではないかとも思わせる。中国やイスラムの麻薬組織や勢力図、彼らが活用するIT関連のツールなども、真実味たっぷり。

「僕はそんなに各地に行っているわけではないんですが、『クレイジージャーニー』で有名になった危険地帯ジャーナリストの丸山ゴンザレスさんが友人にいたりして、そういう人たちから現地のリアルな情報が入ってくる。屋台の鍋は底のほうの鮮度が怪しいので上からすくってもらえ、とか(笑)。犯罪組織が使う通信アプリなども、実際にありますね。連中はちょっと違う方向にいったら優秀なビジネスマンになりそうなくらい、徹底的に考え抜いて動いている」

資本主義リアリズムの危うさ

バルミロと末永はともに心臓に執着しているという共通点がある。

「末永は見かけは爽やかなスポーツマンライクで中身は怪物、というパターンですね。バルミロも同じタイプなんでしょうけれど、彼の中にはアステカの神に捧げる心臓への執着がある。バルミロが古代の人身供犠をひきずっているのに対し、末永は現代の資本主義の人身供犠として心臓に執着しているんです」

彼らが考え出す心臓売買のシステムは、おぞましいくらい周到だ。

「クライムノベルを書く時に新しい犯罪を作り出すことは当然。そのことをつねに考えていると、思考法が犯罪者っぽくなってくるんですよね(笑)。クルーズ船を利用することにしたのは、船籍の問題もあって治外法権のような場所だから、ひとつのアイデアかなと思ったから」

バルミロと末永に闇医者の野村が加わってビジネスを画策。親を失い天涯孤独となったコシモや、パブロという善良な職人、保育士の女性の宇野らは知らず知らずのうちにその犯罪に加担していくことになる。

「それが資本主義リアリズムなんです。哲学者のピエール・ルジャンドルはマネージメント原理主義と呼んでいますが、話せばいい人だし誰かが怪我していたら助けるような人間でも、資本主義で生き残ることを原理にして生きている。善悪は関係なく、ただレベルの差があるだけで、マネージメント原理主義のトップどころが麻薬王で、下のほうにいくと宇野みたいな人間がいる」

彼らの犯罪にはなんらかの大義があるわけではなく、その目的はただひたすら、金儲けだ。

「今は一般人もそうですよね。最近は若者たちのビジネスの考え方がエグい、という話も聞きます。どんな手を使ってでも儲けようとする迷惑系 YouTuber だってマネージメント原理主義だし、金さえ儲かればなんでもいいという世界と、もう紙一重のところにいるなと感じます。SNSにしても音楽にしても、みんな〝マーケティング〟という言葉を使って、チームプランナーみたいな発想を持っている。文学というジャンルにおいて、どうやってリサーチしてどう書いてどう売るかということが恥じらいもなく話されているのもマネージメント原理主義だと思います」

また、宇野が悪い人間ではなさそうなのに、実は麻薬中毒者だという設定にも意味がある。

「巷でドラッグの問題があると、〝それくらい別にいいじゃないか〟と言う人もいる。でも、その裏にはメキシコの麻薬戦争があるんです。芸能人が大麻に手を出して捕まったというニュースの裏には、メキシコでとんでもない数の人が殺されているという事実がある。その大前提を伝えなきゃいけないし、それを知ればその道に踏み出さない人だっていると思う」

古代と現代を融合させ、〝人の営み〟を考えさせる本作。思えば江戸川乱歩賞を受賞した『QJKJQ』、その次の『Ank:a mirroring ape』でも、人間とは何かという考察がうかがえた。

「『QJKJQ』では人はなぜ人を殺したいのかを鏡を使って答え、『Ank』では鏡像認識について書きました。『テスカトリポカ』というタイトルは、アステカの〝煙を吐く鏡〟の意味。自分ではこれを鏡三部作の完結篇と位置づけています。今回学んだのは分身について。ルネ・ジラールの『世の初めから隠されていること』という哲学書は、人身供犠についてひたすら考察する書物です。それによると人は分身同士だから闘うという。分かりやすくいえば、ボクシングの選手は棒高跳びの選手とは競わず、同じボクシングの選手と闘いますよね。人間は分身と闘うのであって、相手が自分と似ていなかったら闘わない。ライバルとはつまり、自分の分身なんです。世の中は分身だらけだから、争いは止まらない。古来よりその争いを止めてきたのが人身供犠で、生贄という特別な犠牲によって、暴力衝動を昇華してきたんです。考えてみれば今のSNSの炎上も同じで、生贄を作り出そうとしているとしか思えない」

圧倒的なエンターテインメント性、社会への痛烈な問題意識はもちろん、リズムの心地よい、的確な表現の文章世界でも引き込む本作品。実は佐藤さんは、2004年に別名義で投稿した『サージウスの死神』で純文学系の群像新人文学賞の優秀作に入選してデビューしている。

「人に勧められて何も考えずに群像新人文学賞に応募したら優秀作に入選したんです。業界の構造も何も分かっていなくて、そこから11年くらい不良在庫の時間を過ごし、方向を変えようと思って書いた小説の企画書を編集者に見せたら〝江戸川乱歩賞に挑戦してみたらどうか〟と言われました。エンターテインメント系の編集者を紹介すらしてもらえなくて。それで江戸川乱歩賞に出したら、最初のものが一次を通過して、次に『QJKJQ』で受賞しました。僕としては最終選考に残れば編集者の目に留まって執筆の依頼がくるだろうという考えだったので、受賞までしたことにびびりました(笑)」

そんな経緯からも分かるようにジャンルにこだわりはない。ただ、怒濤の展開だけでなく、文章のリズム感や表現の巧みさ、静謐さも魅力なのは間違いない。

「真面目に話すと、純文学は文体にどこまで圧縮をかけられるかどうかで、エンタメはジェットコースターライドでどこまで読ませるかだと思う。今はそのふたつが分かれすぎていると感じます。三島由紀夫なんかを読むと、文章に圧縮もかかっているけれどストーリーもジェットコースターライドで読ませる。自分も、相手を仕留める動きだけで成立している格闘技の部分と、あえてロープに逃してその後の展開で盛り上げるプロレスの部分、両方使っています」

その〝合わせ技〟で次はどんな怪作を生み出すのか。じっくり待ちたい。

佐藤 究(さとう・きわむ)

1977年福岡県生まれ。2004年、佐藤憲胤名義の『サージウスの死神』が第47回群像新人文学賞優秀作となり、同作でデビュー。16年『QJKJQ』で第62回江戸川乱歩賞を受賞。18年『Ank:a mirroring ape』で第20回大藪春彦賞、第39回吉川英治文学新人賞を受賞。

(文・取材/瀧井朝世 撮影/山口宏之)

〈「WEBきらら」2021年4月号掲載〉