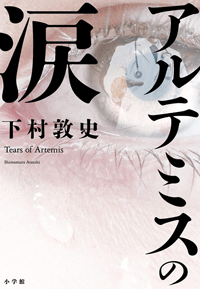

「推してけ! 推してけ!」第12回 ◆『アルテミスの涙』(下村敦史・著)

評者・今村昌弘

(作家)

この病室で、何かが起きた。それが最大の問題だった。

書評は、毎度のようにジレンマに陥る仕事だ。できることなら何も知らぬまま本を手にとってほしいと願いつつ、多少の内容を明かさないことには魅力が伝わらない。

この物語はある私立病院に勤める産婦人科医、真理亜の視点で幕を開ける。

ある夜当直についていた真理亜は緊急コールを受け、病室に駆けつける。そこに入院しているのは交通事故によって四肢が麻痺し、身動き一つできなくなってしまった〝閉じ込め症候群〟の患者、愛華だった。看護師から彼女の不調を知らされ疑問を抱いた真理亜は、検査を行い驚愕の事実に気づく。ここに入院してから半年以上、自分の意思で体を動かせなかったはずの愛華が、妊娠していた……。

物語冒頭に突きつけられたこの展開に、まず私の心は震えた。なんと魅力的な謎の提示なのだろう。

魅力的な謎とは、口で言うほど簡単に考えつくものではない。現実なら殺人事件のインパクトが大きいが、被害者の人数や手口の残忍さを増せば魅力的になるかといえばもちろん違う。だから私のような作家は普段から密室で事件を起こしたり、アリバイトリックを弄したりして、謎に精一杯の不可解性を施すのだが、昨今の目の肥えた読者にはそれすらも味気なく感じられることだろう。人命を扱う病院を舞台にしたミステリーでも、その点は同じだ。妊娠や死といった重大事を扱うだけでは、謎に魅力は生まれない。しかし本作では、病棟という閉鎖された状況の中、その女性患者の立場でしか生じ得ない謎を以て、事件の不可解性を見事に描き出したのだ。

この異様な様相は、謎の提示のみならず、捜査の展開にも尋常ならぬ影響を及ぼしていく。

事件は当然のごとくセンセーショナルに報じられ、世間も警察も病院も、この病室でいったい何が起きたのかを知ろうとする。しかし〝被害者〟であり、唯一の証人である愛華は身動きどころか何一つ語ることのできない体だ。そもそも四肢の感覚を失っている彼女は、自身に起きたことを自覚しているのか? 何を知らせ、何を訊ねるべきなのか。警察も医者も、愛華という女性への対応に苦慮することになる。

事件の捜査と当事者の意思、プライバシー。一歩踏み違えれば取り返しのつかない選択を迫られる展開の連続に、読者は他のミステリーにはない緊張を強いられるはずだ。

さて、ジレンマと闘いながらここまで序盤のあらすじを書き連ねてみたが、改めて下村敦史の技量には舌を巻く。

元より彼が様々なテーマの扱いに長けた作家であることは承知していた。作品の舞台は国内外を問わず、年若い主人公が躍動したかと思えば、別の作品では人生に悩む社会人の姿を、性別に拘わらず苦もなく描きだす器用さ。またスポットライトを当てる職業も多彩で、様々な角度から時事、社会問題に対する鋭い識見を盛り込むこともできる。

けれど私が毎度のように感服させられるのは、下村敦史の作品が単純な社会派ミステリーに収まらない点だ。彼はどんな社会的テーマの作品であっても、決してそれを〝扱う〟だけで良しとはせず、いわゆるミステリー的な、挑戦的で遊び心のある仕掛けを組み込むことを忘れない。ただの読み物ではなく、娯楽小説として、驚きと興奮を読者に提供しようという、下村敦史の強固な意志がある。生粋のエンターテイナーだ。

『アルテミスの涙』でもその手腕は存分に発揮されている。読者が前代未聞の展開に翻弄され、あれよあれよとページをめくっているうちに、すべての手がかりは提示され終えているだろう。

そして最後の手がかりは絵柄を完成させるためのワンピースというよりも、読者が思い描いてきた絵柄を一瞬で塗り替える機構の鍵として現れる。下村敦史は意外な真相という大技だけでは飽き足らず、繊細に慎重にすべてを組み上げているのだ。

ぜひ期待して読み進めてもらいたい。

今村昌弘(いまむら・まさひろ)

1985年長崎県生まれ。2017年『屍人荘の殺人』で第27回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。同作は『このミステリーがすごい!2018』『本格ミステリ・ベスト10』ともに第1位などミステリランキングを席巻。新刊に『屍人荘の殺人』シリーズ第3弾『兇人邸の殺人』。

〈「STORY BOX」2021年10月号掲載〉

imamura_107-2-scaled.jpg)