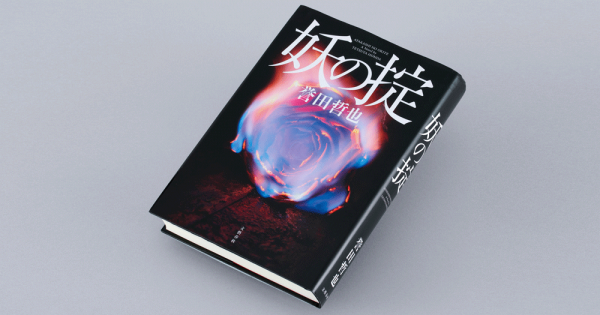

誉田哲也さん『妖の掟』

警察小説に新潮流を作り出した姫川玲子シリーズや〈ジウ〉サーガなどのベストセラーを送り出してきた誉田哲也は、一方で、青春小説や犯罪小説などジャンルを横断し続けてきた作家でもある。

なかでも伝奇ロマンと位置づけられるデビュー作『妖の華』は異彩を放つ。『妖の掟』は、その十七年ぶりとなる続編だ。

事典で「山姫」と出合い よし、書ける、と思った

二〇〇三年一月刊の『妖の華』は、第二回ムー伝奇ノベル大賞優秀賞受賞作だ。「伝奇」の中身は物語中盤まで伏せられているのだが……作家自身にネタを割ってもらおう。

「主人公の紅鈴は、吸血鬼です。ざっと四〇〇歳ぐらいですね。〝勝手に年齢をバラすな〟って彼女に怒られちゃうかもしれないけど(笑)」

今や警察小説の雄として知られているが、作家自身は昔から夢枕獏、菊地秀行、平井和正らの伝奇ロマン小説を愛読してきた。

「そういうものを自分で書いてみたいと思ったこともありますが、直接的なきっかけは、サラリーマン時代に石川英輔さんの『大江戸神仙伝』を読んだことなんです。現代人である主人公が、江戸にタイムスリップするお話なんですよ。現代人の目で江戸を見ているから、〝みんな背が低いな〟とか〝お歯黒、気持悪っ‼〟とか、普通の時代小説では絶対に出てこないような描写が頻出する。この構造は面白いな、と思ったんですよね。石川さんは、現代人を江戸に連れていった。じゃあ、江戸人が現代に来るという逆のパターンもアリなんじゃないかな、と妄想が膨らんでいったんです」

タイムスリップの要素をそのまま取り入れたとして、江戸人が現代の有りようにあたふたと驚くばかりでは、芸がない。

江戸の頃から現代まで死なずに生き続けている存在を、タイムスリップ代わりに構想した。それが、日本古来の吸血鬼──「闇神」だ。

「吸血鬼は、西洋のイメージがあるじゃないですか。〝日本にはいないのかな?〟と思って、今作の参考文献にもあげた『全国妖怪事典』(千葉幹夫・編)を頭からめくっていったんです。北海道から始まり、事典の項目が九州まで来てようやく、山姫という妖怪と出合いました。逸話にはいろいろなバリエーションがあるんですが、ある地域の伝承では、山に入ってきた男を襲い、生き血を吸うというんです。よし、書けるなと思った瞬間でした」

便所の死体処理は揺るがせない史実

実は、最初に書いたのは江戸時代を舞台にした短編だった。紅鈴が「血分け」をし、闇神に変えた元人間の欣治と生活している様子を、デッサンのように切り取った物語だ。

「血分けしてまだ間もない頃なので、親分と子分じゃないけど、欣治の立場はかなり弱い。正体がバレないよう人間社会に溶け込まなければいけないのに、無茶なことをして危機を呼び込むのは紅鈴で、尻拭いをさせられるのは欣治なんです。そうした二人の関係を描いてみた時、それまでも習作で何本か小説を書いていたんですか、自分で書いた登場人物に初めて面白さを感じたんですよ」

時間軸をさらに巻き戻し、戦国時代が舞台の短編を書いて、次に現代を舞台にした短編を書いた。その三編から構成された連作短編をホラーサスペンス大賞に投稿したが、落選してしまう。だが、自分なりの手応えはあった。三編のうち現代ものの一編のみを取り出して長編化し、新たな賞に応募したのだ。それが、デビュー作となる『妖の華』だ。

池袋で獣牙の跡が残る、完全に失血した惨殺体が発見された。その手口は三年前に起きた、暴力団組長三人の連続殺人事件と酷似していた──。

「短編一編を長編にするわけですから、ボリュームアップさせなければいけない。どうしようかと考えた時に、紅鈴と欣治がしでかした事件を追う、警察サイドの描写を手厚くすることにしたんです。『妖の華』には警察小説の側面もあるんですが、完全なる後付けです(笑)。ただ、書いてみたらそっちが面白くなっちゃったんですよ。だからデビュー後は、警察小説をメインに書いていくことになったんです」

伝奇ロマンへの情熱は、失ったわけではなかった。紅鈴の物語は、いつか必ず書きたいと思っていた。

「『妖の華』の中で、三年前に起きた暴力団組長三人殺しについては、過去の事実としてさらっと書いています。その事件はなぜ起きたのか、紅鈴はどうして殺人に手を染めたのか、という点に関しては、自分の中にはっきりイメージはあったんですが、あえて書かなかった。前日譚というかたちで、その真相にまつわる続編を書くつもりだったからです」

それが、一七年ぶりの続編となる『妖の掟』なのだ。暴力団組長を三人も殺害するにいたった経緯がようやく分かる。

「『妖の華』では欣治は追憶の中にしか出てきません。今回の『妖の掟』では生きていた頃、紅鈴とでこぼこのタッグを組んでいた頃の、かっこいい欣治をみなさんに知ってほしいという思いが強かったですね。本当にね、いい奴なんですよ!」

その口ぶりは、まるで昔馴染みの友人について話しているよう。

「もう二〇年近い付き合いですからね。ただ、ちょっと申し訳ないなぁと思ったことがあります。『妖の掟』は北池袋のボロアパートにある共同便所で、紅鈴がうっかり殺しちゃった男の死体を、欣治がブツブツ文句を言いつつ処理するシーンで始まるんですね。ビジュアルも匂いもやっていることも、最悪です。違うシーンに変えればいいじゃんと思われるかもしれませんが、『妖の華』を書いた時から、続編はこのシーンで始まるということが決まっていたんですよ。いわば、史実なんです。細部はアレンジするにせよ、史実を変えるのはいけません(笑)」

江戸時代に近未来 続編の構想はある

第一作『妖の華』と比べ、前日譚である第二作『妖の掟』から強く感じるのは、笑いの感覚だ。紅鈴の常識外れな言動に対し、欣治がひょうひょうとツッコミを入れてくるのだ。なぜか二人と同居することになった、ヤクザに雇われた気弱な盗聴屋・辰巳圭一の存在も大きい。

「二人は正体がバレることに非常に怯えていたんだけれども、いざその時が来たら、圭一は〝吸血鬼が友達なんて珍しいぜ、ラッキー!〟というノリでしたからね(笑)。紅鈴は、三人での生活が本当に楽しかったんですよ。こちらを読んでから『妖の華』に戻ってもらうと、三年後の紅鈴がいかに落ち込んで絶望していたか、よく分かると思う」

物語は後半に至り、史実通りの出来事が起こる。つまりは欣治が死ぬ。欣治は二〇〇年もの長きにわたり一緒に生きてきた、かけがえのない存在だ。

〈永遠の命は、約束されたものでは決してなく、一日一日、守っていくものだと、分かっていたのに。ちゃんと、知っていたはずなのに〉

この一文は、吸血鬼を主人公にしたからこそ紡ぎ出すことができた。

「かつて人間だった紅鈴を血分けによって闇神にした、そうすることで彼女を救った存在は、彼女の眼の前で死んでいるんですよね。闇神としての紅鈴の人生は、〝不老不死といえども死ぬ〟という教訓から始まっているんですよ。そのことは重々分かっていた、やりようによっては永遠を手に入れられる可能性があったのに、油断してしまった。逆に言うと、死による別れの辛さって、人間が感じるよりも何十倍、何万倍もあると思うんです」

『妖の掟』は、欣治の「かっこよさ」と共に、紅鈴の「後悔」を描いた作品でもあるのだ。終盤の彼女の思考や感情を追体験することで、読者は自分自身に対してだけではなく、パートナーや周りの人々に対して、生きているうちにしておくべきことはないかと探り出す。そして、きっとこう思うはずだ。もっと紅鈴たちの物語が読みたい。作者は、応える用意があると言う。

「江戸時代を舞台にした、『妖の絆』というタイトルの長編を書くつもりです。少年だった欣治と紅鈴が出会い、紅鈴が欣治に血分けをするまでの話ですね。『妖の旅』という短編集も構想していて、こちらはいろいろな時代の紅鈴&欣治コンビの話です。最後にもう一冊、『妖の群』という長編を書いてシリーズを締める予定でいます。一作目の後日談となる、近未来SFです。〝あのラストからどうやって続けるの?〟とお思いかもしれませんが、もう一度読み返していただければヒントがある……としか僕からは言いようがありません(笑)。紅鈴と欣治が、『妖の華』が、僕を作家にしてくれた。時間はかかるかもしれませんが、本当の結末まで必ず書き切りたいと思っています」

文藝春秋

不老不死の紅鈴と欣治が織りなす秘密の日常は、「人間」圭一が加わることで変転。暴力団の抗争に巻き込まれる。前作『妖の華』が伝奇 × 警察小説なら、今作は伝奇 × ヤクザ小説か。誉田作品にお馴染みの〝あの刑事〟も登場する。