辻堂ゆめ「辻堂ホームズ子育て事件簿」第32回「消去法で残っただけの親」

どうやって仕事と育児を

両立していたんだろう。

そもそもなぜ今の状態になったのか、と過去の時代を振り返ってみる。昔の家では、幼い子どもの面倒は年長の子どもが見ていた。同居の祖母がその役割を担うこともあったろうし、町家や富裕層の場合は安く使える子守女を雇っていた。子どもは共同体の中で勝手に育っていくものという意識があり、働き盛りの親が育児に専念することはなかった。その分、親子の距離も今ほど近くはなかったし、親元から巣立つのが早い分、家族としてともに過ごす期間も短かった。

子育てを誰が担うか。その選択肢が、現代に近づくにつれて、次第に狭まっていった。子どもの人権が守られるようになり、7歳から15歳という幼い年齢で子守奉公に出される女性がいなくなる。義務教育の開始に加え、高校や大学への進学率も年々上がっていき、年長の子どもが幼い子どもの面倒を見る文化も消える。核家族化が進んだことで、祖父母世代の助けも得にくくなる。

子どもの安全や教育への意識が高まり、徐々に子育ての負担が大きくなる中、消去法で残ったお世話係は、子どもの父と母だけだ。昭和と平成の一時期は父親のみが仕事に専念して、母親との役割分担が成立していたけれど、今は男女平等が叫ばれるようになった上、夫ひとりの給料で家族が何不自由なく生活するのも難しく、夫婦2人で仕事も育児もする時代が訪れている。

パンクするに決まってるよなぁ、これ。

誰でも気軽に利用できる、病児受け入れ可のベビーシッターサービスなんかが充実していればいいけれど、現状、そんなことはない。責任ある仕事を全力でして、家事も育児も夫婦で頑張って、子どもが熱を出したらお休みを取って会社からとんぼ返りして、同僚や取引先に迷惑をかけたら謝って──うーん、時代は進んでいるようでいて、やっぱりまだどの家庭にも1人や2人必要な気がするのだ、「子どもができたら私が面倒を見るから、あなたは自由に働いていいのよ」と言ってくれる、叔母の実母や義母みたいな人が。

私たちはたぶん、時代に首を絞められている。

もう少し原点回帰できないものかな、と思ってしまう。

もちろん、女性が抑圧される社会も、子どもが労働を強いられる社会も二度とやってこないでほしいけれど、ほんのちょっとだけ柔軟に、バランスを整えるというか、さ。

先日、子どもたちを連れて近所の公園に遊びに行ったところ、うちの子たちよりも少し年上の兄弟を遊ばせている女性と一緒になった。野球帽に英字の書かれた黒いパーカー、ダメージパンツ、金色に染めた髪、手にはスマートフォンと大人用の縄跳び。年齢は30代後半くらいか。子どもたちと鬼ごっこをして駆け回り、合間にダイエットと称して縄跳びをしている彼女としばらく話していて、不意に「孫なんですよね」と言われ度肝を抜かれた。服装や髪の色で若く見えたというのはあるだろうけど、え、孫⁉

一度だけ会った彼女は、たちまち私の憧れの存在となった。さすがにあの年齢で孫はできないだろうし、ファッションの方向性もまったく違うのだけれど、私もあんなおばあちゃんになりたい……! かっこいい……!

さて、自分の子どもたちがいざ親になったときに、気軽に頼ってもらえるようなおばあちゃんになるためには、いつまでも健康でいないといけないのである。今日も15 kg と10 kg の子どもたちをおんぶして抱っこして、せめて筋力くらいはつけておこうかな。

(つづく)

双葉社

東京創元社

\毎月1日更新!/

「辻堂ホームズ子育て事件簿」アーカイヴ

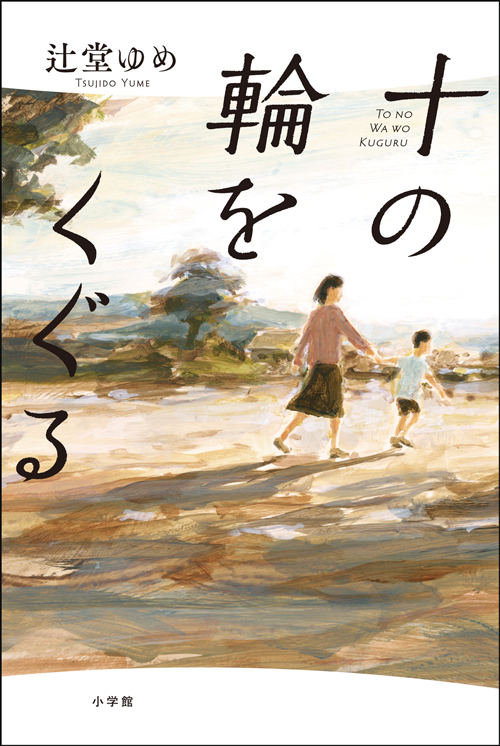

1992年神奈川県生まれ。東京大学卒。第13回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞し『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治文学新人賞候補、2022年『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞を受賞した。他の著作に『コーイチは、高く飛んだ』『悪女の品格』『僕と彼女の左手』『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』『二重らせんのスイッチ』など多数。最新刊は『サクラサク、サクラチル』。