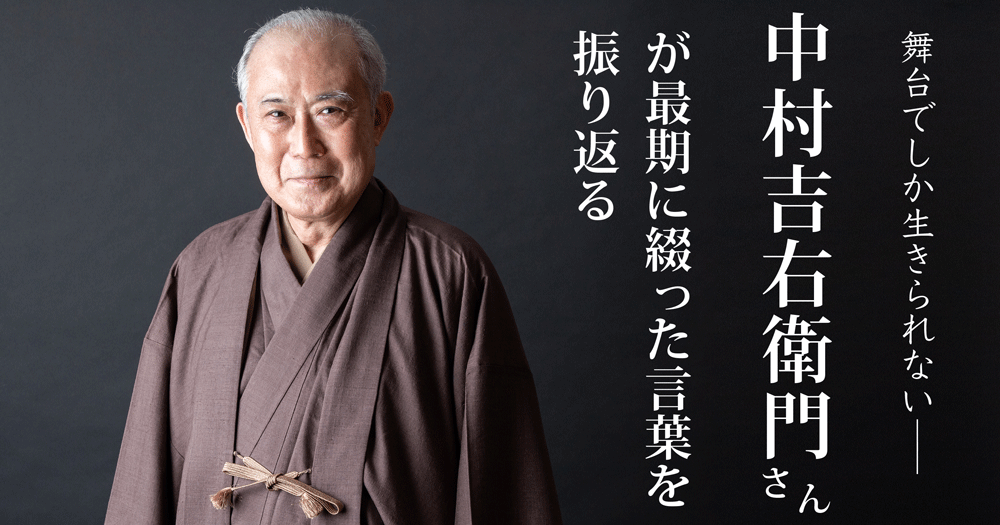

「舞台でしか生きられない」──中村吉右衛門さんが最期に綴った言葉を振り返る

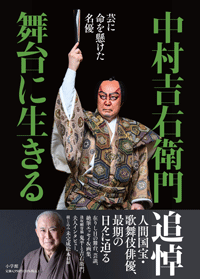

昨年11月、8ヶ月の闘病の末に77歳で世を去った、歌舞伎俳優の中村吉右衛門さん。このたび、新刊『中村吉右衛門 舞台に生きる』(小学館)が出版されたが、実はこの作品、吉右衛門さんが生前、「本の窓」で連載していたエッセイを中心にまとめたもの。著者が綴っていた歌舞伎への思いを、本書とともに夫人の波野知佐さんに振り返っていただいた。

二代目吉右衛門としての宿命を背負って

昭和19年、東京に生まれた吉右衛門さん。実母は、明治・大正・昭和を代表する名優、初代吉右衛門の一人娘。八代目松本幸四郎(後の初世白鸚)と結婚するにあたり〝男の子を二人産んで、一人は播磨屋(吉右衛門家)の跡取りにする〟と初代に約束し、見事にそれを果した。生まれる前から祖父の養子となり、名優の跡を注ぐことを運命づけられていた吉右衛門さんは、夫人の知佐さんによると結婚当初は

「芝居のことで頭がいっぱいでピリピリ……ピリピリどころかビリビリして、何か目に見えないものと毎日闘っているような感じでした」という。

「主人は生来、不器用で人づき合いが上手ではなく、友人も少ないほうです。一方で初代の芸を受け継ぎ、二代目として恥ずかしくない役者にならなければという重圧もあったのでしょう。それでも、少しずつ座頭としての公演が増え、自信に繋がることが増えていったのかもしれません」(知佐夫人)。

自信を深めるきっかけになったのは、秀山祭を始めたことと夫人は振り返る。秀山祭とは、名優初代吉右衛門の芸を顕彰し、次代へと伝える公演。継承に心を尽くしたのは、自身が二代目として初代の芸を追い続けてきたからこそであろう。吉右衛門さんは本書の中でこう綴っている。

「これからの若者に、日本文化の素晴らしさ、貴重さをどうか認識してもらいたいと思う毎日ですが、この後の演劇界は、温故知新と言う考え方は通用しなくなっていくのかもしれません。しかし、一旦失ったものは、その価値を取り戻すことは至難の業です。僕としては何と言われようと、歌舞伎の技芸を後継者に受け継いでもらわなければなりません」

(第2章 随筆より)

好きな絵や音楽から垣間見える人柄

新刊には役者絵、芝居の小道具、日日の絵など、吉右衛門さんが描いた数々の絵も収録されている。子どもの頃から絵を描くことが好きで、役者にならなかったら絵描きになりたかったとも、よく口にしていた。

「幼い頃に病弱だったこともあり、外で遊ぶよりも家の中で一人で絵を描くことが多かったのだと申しておりました。いつかパリのエコール・デ・ボザール(高等美術学校)で学んでみたいとも言っておりましたね」と、知佐夫人。

絵画を描く時に対象物を観察する行為は、役者が役づくりにおいて演じたい人物像を掘り下げることにも通じるのだと語っていた吉右衛門さん。プライベートでの趣味も、最終的には芝居に繋がっていたのかもしれない。一方で休日には夫妻でオペラやクラシックのコンサートに出かけることもあった。知佐さんは

「演劇や映画は、観るとどうしても自分の芝居に生かせないかとか自分ならこう演じると言った余計なことを考えてしまうようでした。オペラやクラシックの演奏会は私が好きだから付き合ってくれていたのか、音楽として楽しめていたのか……今となっては分かりません。巡業公演でイタリアに行った時にミラノのスカラ座でのマウリツィオ・ポリーニのコンサートのお席を取っていただくことができたのですが、それがあまりに素晴らしく、以来、来日するたびにコンサートに足を運び、実際にお目にかかることもできました。今では良い思い出です」と、大切そうに振り返った。

悲劇に触れることで知る、平和のありがたさ

吉右衛門さんが演じてきた歌舞伎芝居には、戦さの中で忠義を尽くし、自らや家族を犠牲にする物語も多かった。平和な21世紀の日本に暮らす我々の感覚からすると、その価値観は時に前時代的に思えることもある。

「でも主人は、歌舞伎芝居が誕生した江戸時代も、今と同じく長く戦争のない平和な時代だったのだと申しておりました。江戸時代のお客様も現代の方々と同じように、戦さがもたらす悲劇の芝居に涙しながら、自分が家族を犠牲にするようなことのない時代に生きていて良かった、と、平和を噛み締めていたのではないだろうか、と。平和でなければ文化は育たない、歌舞伎が生まれ、育ち、熟成していったのも平和な時代がベースにあったからこそであると考えていたようです」(知佐夫人)。

代表作『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』の幕切れ、「十六年は、ひと昔。夢だ、夢だ…」と、中村吉右衛門さん演じる熊谷次郎直実が、戦さで我が子を犠牲にせざるを得なかった哀しみを吐露する名場面は、上演されるたび、多くの観客の涙を誘った。

私たちの記憶に多くの名演、名舞台を残した吉右衛門さん。残念ながら今はもう、その生の芝居を目にすることは叶わない。しかし、この9月の歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」は一周忌追善として、吉右衛門さんが演じてきた演目がゆかりの役者たちによって上演される。また10月には『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』がシネマ歌舞伎として東京・東銀座の東劇のスクリーンで上映される。

「秀山祭でゆかりの方々によってゆかりの演目が上演されること、また映像ではありますが主人の芝居触れていただく機会を得たことには本当に感謝いたしております。有難いことです」と、知佐夫人。

今あらためて本書を読むと、吉右衛門さんがコロナ禍で舞台に出られない状況を綴った言葉がとても心に響いてくる。

「この災禍でつくづく感じたことですが、自分は舞台の上でしか生きられない。舞台の上で初めて人間として役者として生を満喫できるのだ」

私たちは今、ゆかりの役者による公演で、映像で、そして本を通して、その在りし日を偲び、語り継いでいきたい。

在りし日の舞台、『本の窓』連載をまとめた絶筆エッセイ、当たり演目の芸談、コロナ禍で描き続けた絵、逢坂剛寄稿「鬼平と吉右衛門」、吉右衛門夫人インタビュー、未完成絵本等収録。歌舞伎に人生を捧げた名優の集大成。好評発売中

中村吉右衛門(なかむら・きちえもん)

歌舞伎俳優。日本芸術院会員、重要無形文化財(人間国宝)、文化功労者。昭和19年八代目松本幸四郎(初世松本白鸚)の次男として生まれる。祖父・初代中村吉右衛門の養子となり、昭和23年中村萬之助を名のり初舞台。昭和41年二代目中村吉右衛門襲名。義太夫狂言の時代物の第一人者として活躍。令和3年永眠。

二世中村吉右衛門一周忌追善

『秀山祭九月大歌舞伎』

2022年9月4日(日)〜27日(火)

● 歌舞伎座 ●

くわしくはこちら

* * * * *

シネマ歌舞伎

『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』

2022年10月7日(金)〜20日(木)

● 東劇 ●

くわしくはこちら

(取材・文/清水井朋子)