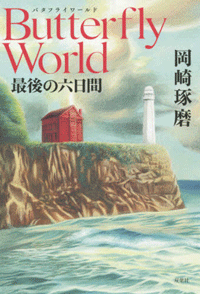

岡崎琢磨さん『Butterfly World 最後の六日間』

キャラクターは血の通った人であってほしいと思っています

のちに大ヒットシリーズとなる『珈琲店タレーランの事件簿』でデビュー、以来さまざまなテイストのミステリ作品を発表している岡崎琢磨さん。新作『Butterfly World 最後の六日間』は、彼の新たな代表作といえる特殊設定の本格ミステリ。そこにこめた思い、創作の苦労とは。

10年目で送り出す、最新の代表作

デビュー作となる『珈琲店タレーランの事件簿 また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を』が『このミステリーがすごい!』大賞の最終選考に残ったのが2011年。隠し玉として刊行されたのが翌年。プロとしての作家生活10年目を迎えた岡崎琢磨さんが、これまでの集大成といえる力作『Butterfly World 最後の六日間』を発表した。バーチャル世界を主な舞台とした特殊設定の本格ミステリだ。

「デビューからずっと日常の謎を主戦場でやってきましたが、日常の謎ってあまり長篇向きではなくて。独立長篇『夏を取り戻す』を書いた時に、やっと次の段階に進んだという気持ちがありました。それまで5本の連載を抱えたこともありましたが、『下北沢インディーズ』を書き終えて連載が落ち着いた段階で、今までのような短篇連作ではなく、しっかり代表作になる長篇を書こうと取り組んだのが、『Butterfly World』でした。小説上の細かい演出も含めて、今まで学んできたことがすごく活かされていると思っています」

代表作となる小説を書こうと意識したのは、この10年のミステリ界の変化を感じたことも大きかった。

「僕がデビューした頃はライト文芸が流行っていたけれど、年々、ライトなものより熱量のこもったもの、時間をかけて作ったと感じられる作品が評価されるようになってきている。YouTube や Netflix などが出てきてエンタメの総量が増えていくなかで、読書に時間を割くならみんなが褒めているもの、傑作だと言われているものを読もうというふうに消費行動が変わってきた気がします。それで僕自身も、これまでとは違う作品を書く必要があると思いました」

非暴力がルールのバーチャル空間で起きた不可解な事件

蝶の翅を持つ人型のアバターが飛び交うバーチャル空間〈バタフライワールド〉、通称BW。そこは非暴力が徹底され、アバター同士が傷つけあうことは不可能だ。現実生活の辛さから逃れこの世界にずっといたいと思うアキは、ログアウトせずに生活している人たちが集まる〈紅招館〉の噂を耳にする。だが、相棒のマヒトと館に向かった矢先、クラッキングが発生し〈紅招館〉周辺が半透明な壁によって他のエリアから分断されてしまう。アキたちは〈紅招館〉に宿泊させてもらうが、翌朝、住人の一人がナイフが刺さった遺体として発見される。BW内で人体を傷つけることはできないはずなのに──。

今回、ジャンルとして特殊設定の本格ミステリを選んだのはどうしてか。

「まず、自分はミステリ作家であるし、『夏を取り戻す』が本格ミステリ大賞の候補にもなったことから、ミステリ界に恩返しがしたい気持ちがありました。次に、今何が人気かを考えると特殊設定という要素は外せないと思ったんです。自分が特殊設定を書くならファンタジーやSFというより、現実と地続きの話がいいなと考えた時に、VRというものが浮かびました。それなら科学技術を駆使した、現実世界の範囲内での特殊設定が再現できますから」

最初に組み立てたのは、謎や人物造形よりもBWの世界設定だった。

「VR空間の話にしようと決めた時に思い出したのが、〈胡蝶の夢〉のエピソードでした」

〈胡蝶の夢〉は中国の説話で、荘子が蝶になる夢から目覚め、自分が蝶の夢を見たのか、それとも今の自分は蝶が見ている夢なのか疑った、というもの。

「そこからVR空間のほうを現実だと思っている人たちや、翅を使って飛ぶバタフライというアバターが浮かびました。その後で自然と、VRの空間をユートピアとするなら、非暴力というルールがあるだろうと行きついたんです。でも自分がやりたいのは本格ミステリの殺人事件だから……と考えていくうちに謎と真相が出来上がっていきました。この場合はこういう問題があるよな、ということをひとつひとつ潰していく作業が大変でした(笑)」

というように、BW内ではアバターの外見や年齢・性別などの設定は自由、ログアウト時は《シャドウ》というただの影の状態になる、味覚と嗅覚は存在しないなど、細かなルールが丁寧に構築されている。もちろん、それらが事件の謎を解くカギとなる。

やがて、灯台や館の中の個室でも新たな遺体が発見される。物理トリックや密室など、提示されるミステリの種類もさまざまだ。

「トリックについては結果的に作られていった感じですね。もちろんミステリ的な面白さも考えましたが、犯人の行動に矛盾がないか、整合性を損なわないように配慮して作りました。今回思い知ったのはクローズドサークルの難しさ。だって、絶対に自分が疑われるじゃないですか(笑)。普通に考えると、あえてクローズド状態で殺す必要があるのか、という。もちろん作品によって密室にする動機はいろいろですが、じゃあ今回はなぜこうする必要があったのか、というところにかなり気を配りました」

現実世界で主人公にもたらされるもの

本作の大きな特徴は、アキの実生活の物語も同時に進行することだ。実は彼女は、学生時代に容姿をけなされ、いじめられた経験から引きこもりになっている。だが、はからずも現実世界でBWのクラッキングの謎に迫ることとなり、やがて自分の心の傷と向き合わざるを得なくなっていく。

「VR空間の連続殺人事件を描こうと決めた時、主人公がそこで成長していく話にしようと思いました。それで、主人公の背景やドラマを作り込んでいくうちに自然とルッキズムのテーマが出てきたんです。容姿を選べるVRの中で理想的な姿で過ごしているのに、現実に帰るとコンプレックスを抱えたままだという、そのギャップに物語が生まれる余地を感じました。でも今思うと、そういうことを考えた時点で、すでに本格ミステリに特化したものではなかったんですよね」

アキが引きこもりになった事件の回想や、そこからの苦悩も丁寧に描かれて読ませる。

「最初は、いじめやルッキズム、差別の問題をここまでしっかり描くつもりはなかったのですが、書き進めているうちに普段から気になっていることが自然と浮上してきました。ミステリの主人公や探偵役は美少女のことが多いですが、逆に、物語の要請による必然として容姿が評価されない人物が主人公になることは多くはない。そこは今までと違うミステリの形を示せたんじゃないかと思っています。もちろん、作品が面白いことが最優先なので、エンタメ小説のステレオタイプが駄目だとは思いません。でも自分の作品の中では、キャラクターは血の通った人であってほしいと思っています」

アキ以外の登場人物も、さまざまな思いを抱えている。特に〈紅招館〉に集まる人々の抱える事情はシリアスだ。

「非暴力の世界での謎を描くために登場させる必要がありました。本当は彼らのような人たちを物語の一要素として消費してしまうことに迷いはありましたが、この作品ではどうしても避けられなかった。彼らと出会うことでアキが成長していくところが作品の構造の核だったので、覚悟を決めたんです。現実の当事者が不快にならないように誠実に描こうと考えましたし、彼らの切実さは書けたんじゃないかと思っています」

慎重に読めば推理可能。読者に送る挑戦状

この作品に関しては、どんでん返し的なサプライズ面は強化しなかったという。

「『珈琲店タレーランの事件簿』などはサプライズ的要素が受けたと思うんですが、僕自身は読者としてミステリを楽しんでいるうちに、よほどのことでないとサプライズに驚かなくなってきていて。サプライズは好きなんですけれど、自分が集大成的な作品を書く際には、そこにあまり重きを置きたくないなと感じていました。それと、今回はミステリ読みでない読者にも楽しんでもらえるよう、ロジックは極力シンプルにしたんです。こねくり回そうとすればいくらでもできますが、今回は分かりやすく伝えることを優先させました」

物語の終盤、解決篇に移る前に「読者への挑戦状、もしくは嘆願書」が挟み込まれる。読者自身も推理に参加して楽しもうという趣向だ。

「この作品も読む人によっては、驚きや意外性を感じてくれるかもしれないけれど、VR空間を舞台にした小説を書く時に誰でも一回は思いつきそうなアイデアも出てくるんです。それに関して言い訳するつもりはないです。ただ、それで真相に気づいたとしても、この物語の面白さは減じたりしないと確信しているので、それを伝えるためのツールとして挑戦状を使いました。それに、最近は小説でも体験型の時代になってきたと感じるので、読者が謎解きに参加できる要素を取り入れてみようと思って」

そこで提示されるのは、著者からの、作中の出来事に関する6つの質問。もちろん手がかりはすべて作中に書かれている。これがなかなか難しいのだが、慎重に読めば推理可能なので、ぜひ挑戦を。

謎の部分も、精神的な成長の部分も、非常に緻密に、繊細に組み立てられている本作。

「書き終えて、自分で言うのもなんですが、美しい構造になっているなと思って(笑)。計算ずくではなく、アキと一緒に疑似体験していくなかでこうなりました」

この作品を書き上げて、ひとつ分かったことがある。

「書いているうちに自然とドラマが生まれてきた時、自分がやるべきなのはこっちなんじゃないかと思ったんです。今回は本格ミステリとして仕上げるために、ドラマ的な部分でカットせざるを得ないところが多かった。でもルッキズムをはじめ、掘り下げようと思ったらいくらでも掘り下げられる現実問題はたくさんある。特別な能力がなくても人は生きていていい、命に優劣はないという当たり前のことを、僕ら小説家は作品を通じて繰り返し訴えていく必要があると感じています。そうした側面を、ミステリというツールを用いながら書いていくのが僕の作家としての性になるだろうと、腹をくくりました」

今後は、一作一作、大事に出していきたい、という。

「この10年で、スケジュールに追われながら書くのは限界があると身に沁みて分かったので、これからは毎回、時間をかけて全力を出し切ったと言い切れるものを書いていきたい。今もルッキズムの問題が絡む長篇を構想中ですが、納得がいくまで時間をかけようと思っているので、刊行は先になると思います」

岡崎琢磨(おかざき・たくま)

1986年、福岡県生れ。京都大学法学部卒業。2012年『珈琲店タレーランの事件簿 また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を』でデビュー。同作で第1回京都本大賞を受賞。他の著書に『道然寺さんの双子探偵』『病弱探偵 謎は彼女の特効薬』『下北沢インディーズ』『貴方のために綴る18の物語』など多数。

(文・取材/瀧井朝世)

〈「WEBきらら」2021年10月号掲載〉