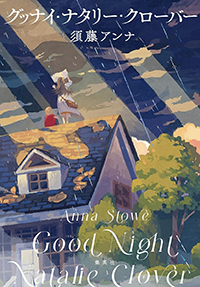

須藤アンナさん『グッナイ・ナタリー・クローバー』*PickUPインタビュー*

友達のためなら困難にも立ち向かえる

冒頭部分は高校生の時に書いたもの

第37回小説すばる新人賞を受賞した須藤アンナさんのデビュー作『グッナイ・ナタリー・クローバー』は、架空の町を舞台にした物語だが描かれる内容は実に現実的で、切実だ。

霧に覆われた町、チェリータウンで父と兄と暮らす13歳のソフィア。5年前に母が家を出ていってからは家事を担い、父親の暴力に耐えながら彼が経営するバーの手伝いもしている。その夏、向かいの家にやってきたのは不思議な女の子。ナタリー・クローバーと名乗る彼女は、夏の間だけ滞在するという。記憶が1週間しか続かず、月曜日になるとがらりと人格が変わる彼女と過ごすうち、ソフィアの心にも変化が訪れる──。

幼い頃から文字を書くのが好きだったという須藤さん。中学生時代に童話の賞に応募して奨励賞を受賞したこともある。

「ネットで『公募ガイド』などのサイトを見て、中学生でも応募できるんだと知って応募しました。最初は賞金に目がくらんだんですが(笑)、書いてみたら楽しくて、その後も書き続けました。『グッナイ・ナタリー・クローバー』の冒頭部分は高1の時に書いたものです。その頃は学校に馴染めなくて精神が荒んでいたので、今より少しでもマシなほうに行きたい思いで書いた気がします。でも、まだプロットが固まっていなかったし、今の自分の語彙や経験ではまだ書けないという思いがあったので、しばらく寝かせていました」

本格的に書き出したのは、大学3年生の時。

「夏にデンマークに短期留学して海外の空気を感じたことや、いろいろ経験を積んだこと、読書量が増えたこともあって、今なら書けるんじゃないかと思って。帰国してから書き始め、大学3年の終わりに児童文学の賞に応募したら1次にも通らなかったんです。それがちょっと悔しくて、終盤を書き直してから大学4年の時に小説すばる新人賞に送りました」

その後、就職してから、受賞の知らせが届いたというわけだ。

狭い世界で抑圧されて生活する少女

物語の舞台をアメリカを思わせる架空の町にしたのはどうしてか。

「『フルハウス』という80年代のアメリカのドラマが大好きなんです。それに以前何かで『奥さまは魔女』は流行り言葉を用いなかったからこそ今でも古臭さがないのだ、と言われていたのを覚えていて、現代用語や流行語を使うと、数年後には内容が古く感じられてしまう気がしました。あえて架空の舞台にしたほうが10年後に読んでも古びず、普遍性を持たせられると思いました」

チェリータウンという名称は可愛らしいが、町は霧に包まれくすんだ色味で、ソフィアいわく〈非行に走らない若者と飲んだくれでない大人は、ほぼいなかった〉。町の外に出るには大きな橋を渡る必要があるが、ソフィアは一度も渡ったことがないし、渡れるとも思っていない。

「町の名前は、響きと実態が伴わないという、イメージの落差を意識しました。チェリーには〝新人〟〝未熟〟という意味もある。主人公たちはどうなのか、みたいな意味あいをうっすらとこめています」

町には〈壊れていないなら直すな〉という奇妙なモットーがある。今にも壊れそうなのに誰も直そうとしないソフィアの心の状態にも重なる。

「英語の授業で聞いたか参考書で見かけたフレーズなんです。壊れていないものって直しようがないのに、あえてこう言うところに含みを感じて、メモしていました。壊れているかどうかって主観によるところがありますよね。映りの悪いテレビを叩いて〝まだ使える〟と言ったりするじゃないですか(笑)。この物語自体、語り手であるソフィアの主観が強めで、本当は霧もそんなに濃くないかもしれないし、町の外に繫がっている橋は実はそんなに大きくもないかもしれないな、と思いながら書きました」

ソフィアの年齢を13歳にしたのも理由がある。

「もうちょっと年上だと自分でアルバイトをしたりして世界を拡張できるだろうし、逆にもう少し年下だと精神がそこまで発達していなくて、ここまで父との関係などを描き切れないと感じました。それに、この小説は主人公の一人称で書いていますが、13歳より下だと語彙がもっと幼くなってしまうので」

それにしてもソフィアの行動を制限し、部屋も与えず、人格を否定し、暴力を振るう父親が実にひどい。しかし昔から喧嘩が強くて恐れられていた彼は、今も町のヒーローだ。ソフィアが、自分は父親を愛していると思おうとしている様子が痛々しい。

「ソフィアは父親にアイデンティティを依存している部分が大きいですよね。幼い頃に母親に出ていかれた時点で、ソフィアの中で〝母は自分を捨てた人間〟〝父は自分のそばにいてくれる人間〟と仕分けられてしまっている。それに、小さい子供ほど、親を愛せないのは自分が悪いんじゃないかと錯覚してしまう心理構造があるのかなとも思っています」

ソフィアにはエディという兄がいる。彼はこっそりチョコレートをくれたりもするが、父の暴力を受けるソフィアをかばってくれはしない。

「エディは悪人ではないけれど、彼女を傷つける一因になっている存在です。家族を捨てた母や暴力を振るう父の他にもうひとつ、仲はいいけれども助けてはくれない存在を置きたかったんです。それと、年上のエディは町を出ようと思えば出ていけるのに、妹を言い訳に踏み出さずにいる。若干ふがいなさのあるポジションとして置いた記憶があります」

ソフィアが自由を得られるのは、図書館にいる時だけ。本が好きで、空想好きな少女なのだ。彼女の心の中をよぎるさまざまな空想が時に楽しく、時に切ない。

「町の外に行きようがないなら、自分の内側に空想の世界を広げるしかないんじゃないかと思って。ソフィア目線ならこういう空想が出てくるんじゃないかなと考えていきました」

孤独な二人の間で育まれていく友情

息苦しい日常に風穴をあけたのが、ナタリー・クローバーだ。スラッとして、ボサボサの髪にヘアバンド、半そでの白いトレンチコートに短パン姿で、通りで踊ったり公園のブランコの柵の上で逆立ちしたり、家の屋根にのぼって寝ころんだり。じつに自由気ままである。二人は少しずつ親しくなるが、翌週、ナタリーの性格が一変。彼女は記憶が1週間しか続かないこと、これまでのことは日記等で確認していることなどをソフィアに告げるのだった。ナタリーの記憶に関する設定は、本作の執筆を再開した大学3年の時に浮かんだという。

「テーマを〝自立〟と〝友情〟にしようと考えた時、どちらに関しても主人公が試される場面がなければならないと思いました。〝自立〟に関しては父親がそれを妨げる存在としてありますよね。〝友情〟に関しては、毎週ナタリーの記憶が刷新されるので、毎回また友達になれるのかを試されることにしたんだったと思います。物語の中でナタリーの人格が5種類に変わるので、一人称を〝ボク〟や〝アタシ〟などと変えたり、1週目2週目は親しみやすい性格にして、3週目で変化球を投げて……などと違いを作っていきました。ナタリーの芯の部分を変えないままバリエーションを出すのが難しかったです」

町の地図を作りたいというナタリーを案内して、ソフィアも一緒に町を巡る。そのなかで、二人はさまざまなことを語り合っていく。

「ソフィアが町を案内することで、少しずつ読者にも町の情報を開示して解像度をあげていくことが狙いでした。それに、ナタリーが忘れても二人の間に残り続けるプロップという意味もあります。ソフィアがずっと、自分は父やこの町のことを好きだと思いこんでいるけれど、じつは町のことをよく知らなかったり、見えていない部分があることを読者に分かりやすく示す意図もありました」

生まれ変われたらな、とこぼすソフィアが、ナタリーに「どんな名前にするんだ」と訊かれて咄嗟に「ディーン・フェイ」と答える場面がある。

「『夏への扉』などで知られるロバート・A・ハインラインが、〝SF界の長老〟という意味の〝 the dean of science fiction writers 〟と呼ばれているので、そこからディーンをとりました。フェイは『アルジャーノンに花束を』に出てくる画家の女性の名前です。ソフィアが図書館で読む本として、現実の世界から離れた物語を選ぶだろうし、ちょっと背伸びしたい年頃なので、ファンタジーやSFを読むだろうなという設定から決めました」

自由に生きるナタリーと接していくうちに、ソフィアは抑え込んでいた自分の気持ちに向き合っていく。ソフィアがどうすれば一歩踏み出せるか、どのようなイメージがあったのか。

「自分や兄のためだと諦めることしかなかったけれど、友達のためなら父という困難にも立ち向かえるんじゃないかと思っていました。自分を苦しめるものではなく、もっと眩しい、大切なものを選べるようになっていってほしいという気持ちでした」

さまざまな物語を書いていきたい

父親が演奏する曲の名前など固有名詞がたっぷり出てくるのは、『フルハウス』の影響だという。また、町の様子やナタリーの突飛な行動など、光景がありありと浮かぶ描写力については、

「アニメが好きなんです。アニメーション映像だったらどう見えるのか、頭の中に絵コンテ的なものがあって、それを文字起こししているところがあります」

とのこと。物語の設定の意図や理由を明確に語る様子にも感心してしまうが、それもアニメの影響のようだ。

「高校の時にアニメのシナリオにも応募していて、1話の引きはここだとか、Aパートはこの分量でここにBパートを入れて、などと考えていたことが大きいかもしれません。漫画の『呪術廻戦』が大好きで、アニメが始まる前には、アニメ〇話の引きは原作の△話にしてなど、シリーズ構成を勝手に考えていました。今も3期の分を作っています(笑)」

本作の文体は、いつも書いているものとはちょっと違うという。

「ふだんはもうちょっとユーモアに寄った馬鹿馬鹿しい文章を書いているんです。これを書いた時は海外の児童文学を意識して、モンゴメリの『丘の家のジェーン』やパトリック・ネスの『怪物はささやく』、あとはちょっと詩的な感じにしたくて谷川俊太郎先生の詩集を音読してから取り掛かっていました。受賞後、選考委員の方々のアドバイスを受けて改稿したんですが、文体のリズムを取り戻すのが大変でした。ヴァージニア・ウルフの言葉に〝文体はリズムだ〟というのがあるんです。リズムを探すのに時間がかかるけれど、リズムさえつかめれば書ける、って。本当にそうだなと思いました」

2作目については、すでに編集部にプロットを何本も提出したのだという。

「〝駄目だ〟と言われるのが怖すぎて、多めに用意しちゃうんです。じつは受賞記念のエッセイや授賞式のスピーチ原稿も、何本も用意しました。私はいつになったら自信満々になれるんですかね……(笑)」

今は、現代日本を舞台にした連作短編を書いているという。

「会社の仕事が忙しくなったのであまり進んでいませんが……。本ごとにジャンルが全然違うくらい、いろんな作品を書きたいです。ユーモアに振り切ったものも書きたいし、安部公房が好きなので、イマジネーションを詰め込んだ不条理ものも書きたいです。不条理ものは編集さんの評判があまり芳しくないですけれど(苦笑)」

須藤アンナ(すとう・あんな)

2001年東京都生まれ。2024年、「グッナイ・ナタリー・クローバー」で第37回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。