須藤古都離『ゴリラ裁判の日』

当たり前を疑う

面白ければ何でもアリで知られるメフィスト賞から、鮮烈な才能が現れた。動物園のゴリラが人間を相手取り、裁判を起こす──。第六四回受賞作である須藤古都離の『ゴリラ裁判の日』は、裁判の経緯をスリリングに追いかける異色の法廷サスペンスだ。

「人間」を考えたとき浮かんだ題材がゴリラ

AI(人工知能)の研究者によれば、研究の目的の一つは「人間とは何か?」という問いに答えることであるという。文学もまた「人間とは何か?」を追究し表現するものであるため相性が良く、二〇〇〇年代から始まった第三次AIブームを背景に、AIを題材に取り入れた小説作品が国内外で数多く発表されてきた。ところが、須藤古都離が「人間とは何か?」を探るうえで選んだ題材は、ゴリラ(類人猿)だった。

「もともとはSF的な発想から出発しました。最初は、進化のことが気になったんです。人間が進化していった時に、どこまで変わったら人間ではなくなってしまうんだろうか。その存在は、もしかしたら人権の対象から外れてしまうことになるのではないか。そこで今度は人権のことが猛烈に気になってきて、調べてみたら法律上は『人間』の定義がないことに気付いて衝撃を受けたんです。その衝撃を浮かび上がらせるためにはどうしたらいいのかと考えていったところで、ゴリラのことがパッと思い浮かびました」

ゴリラを通して人間を見つめ、人間社会や人権についての考えを深める。一見すると遠回りにも感じられる、このフィクションの回路が重要なのだ。

「人間の範囲内だけを対象にしていたら、人権とは何かという問いについて深められないと思います。〝人間だったらみんな持っているもので、侵害しちゃダメなもの〟で終わりかねない。じゃあ、その〝みんな〟とは何を指すのか──。そこは人間の外側から見なければ難しいと思ったからこそ、ゴリラに発想が結び付いていったのではないかと……全部、後付けですけどね(笑)」

インプットした情報を繋ぎ新たな物語を創り出す

オープニングは裁判シーンだ。アメリカの動物園で、柵の中に落ちてしまった人間の子供を救うために、オスゴリラが射殺されるという事件が起きた。妻であるゴリラのローズは、夫を殺したという罪で動物園を告訴する。高い知能の持ち主であり言葉を理解する彼女は、手話を音声化する特製グローブによって会話ができるのだ。しかし、裁判は敗訴となってしまう。そもそもカメルーンのジャングルで生まれた彼女は、なぜアメリカの動物園にやってきたのか? その顛末を綴る物語が再び現在へと戻ってきた時、ローズは新たな弁護士と組んで再び裁判に臨む。

「法律上で人間の定義がないならば、ゴリラだって人間になり得る。その仮説から始まった話なので、法廷モノになるのは必然だったのかなと思っています。ゴリラが裁判して負けて、何かあって、もう一度裁判をする。二度目の裁判でこういう主張をするということだけは最初に決めて、あとは頭から順番に書いていきました」

実は、ローズの裁判は、実在の二頭のゴリラの存在が背景にある。まずは二〇一六年、アメリカの動物園で、柵から落ちた人間の子供を助けるために射殺されたオスゴリラ・ハランベ。次に、手話を使って人間と会話することができたと言われるメスゴリラ・ココ(二〇一八年没)だ。もしもハランベの妻が、ココのように手話を使えていたとしたら──。事実と事実を組み合わせ、新しい物語を生み出す発想が素晴らしい。

「ゴリラの話にしようと決めた時、その二頭のことをすぐに思い出して基本設定が固まりました。僕は松岡正剛さんが好きで、松岡さんが提唱されている『編集工学』からかなり影響を受けています。ゼロから何か生み出すという感覚よりも、現実にある情報と情報をどう繋いで、どう編集するかによって物語ができあがっていくという感覚が強いんです」

つまり、いい物語を生み出すためには、自分の中にできるだけ多様な情報をたくさんインプットしておく必要がある。

「ゴリラが裁判する話というあらすじだけ聞くと、コメディなのかなとか、リアリティのない話なのかなと思われる気がするので、できるだけ荒唐無稽と思われない小説にしたかった。ジャングルの様子や人とゴリラが重ねてきた関わり合い、アメリカ文化の特徴などに関してひたすら勉強して、ワールドセッティングの部分はしっかり固めました。そのうえで、ワールドの中にキャラクターを放流して、自由に遊ばせるようなイメージです。そこで僕自身にとっても驚くような、意外な展開が起きるためには、やはり自分の中にどれだけ情報が入っているかが大事になってくると思うんです」

他とは違う視点と知識で誰も触れたことのない物語を

本作は、チャーミングでタフなゴリラのローズが一人称の語り手に選ばれている。

「読者の方に〝ただのゴリラの話だよね〟と思ってほしくなかったし、〝これは人間社会についての話なんだ〟と感じてもらうためには、読者と物語との距離を近付ける必要がありました。自分たちの物語として受け取ってもらうためには、ゴリラの一人称で書くしかなかったんです」

しかし、もしも主人公への感情移入を重視する書き手であれば、ゴリラは感情移入の対象外として選択肢にも入ってこなかっただろう。情報のインプットの重要性を確信する書き手だったからこそ、ゴリラの一人称語りが可能となった。

「ローズに感情移入は特にしていません(笑)。ゴリラに関するさまざまな情報から、想像を膨らませて書いていった感覚ですね。例えば、ニシローランドゴリラは優しくて戦いを避ける動物で、神経質な部分がある。そういった生態にまつわる情報などを性格に反映させていくことで、ローズのキャラクターができあがっていきました」

物語の中盤、カメルーンのジャングルから自らの意思でアメリカの動物園に引っ越したローズが、夫であるゴリラを誘惑する場面がある。そこで登場する文章は、〈あと必要なのは、私たちの子供だけだった。そして、私は男の気を引けない初心な女でもなかった〉。この衝撃的な一文を始め、意外性のあるストーリー展開も情報から導き出されていったものだったと言う。

「ゴリラってオスが強いイメージがあると思うんですが、メスも強いんですよ。リーダーのオスが頼りなかったら、メスは新しいオスを求めて群れを出ていっちゃったりするんですよね。そういった生態から出てきた文章だと思うんですが、〝初心な女〟という言葉には自分でもびっくりしました(笑)」

自分が考えてもいなかったことを勝手に言い出したり行動し始めたりと、執筆中はローズに翻弄されっぱなしだったそうだ。

「役者の個性が強すぎて、何も意見できない弱い映画監督みたいな感じです。ローズが一度目の裁判の後で、元の動物園にはいづらいからプロレス団体に入ると言い出した時は〝なんでだよ!?〟という言葉が出かかりました(笑)。プロレスには全く詳しくないので、続きの場面を書くために一ヶ月間プロレスチャンネルを見続ける羽目になったんです。ただ、たぶん、ゴリラの図鑑か何かに〝ゴリラはプロレスごっこをして遊ぶ〟という一文があったんだと思います。無意識のうちにプロレスという情報がインプットされていたからこそ、そういう展開が出た」

どれもナチュラルな選択だったように本人は語るが、全ては多様なインプットがあったからこそ表現可能となったのだ。二度目の裁判のクライマックスに登場するセリフは、一九五〇年代から六〇年代にかけてアメリカで起きた公民権運動のリーダーの有名なスピーチから採っている。書き手がこのスピーチと出合っていなければ、ゴリラを主人公にしたこの物語に、「人間とは何か?」「人権はなぜ尊重されるべきか?」を巡る感動のロジックが宿ることはなかった。

「他の人が見ているものと同じものを見て、他の人が知っているものと同じものを知っているだけでは、今まで誰も触れたことがないような物語は出てこないと思うんです」

第二作『無限の月』は、早くも今夏刊行予定だ。

「自分たちが思っている正義も、人間というものの定義も確固たるものではない、ということを今回の作品では書きました。次の作品では、自分自身というものも確固たるものではないよ、ということを書いたつもりです。当たり前を疑う、現実を蹴りつける作家を目指していきたいです」

カメルーンで生まれたニシローランドゴリラのローズは、人間に匹敵する知能を持ち、手話や特製のグローブを使って人間と「会話」もできる。アメリカの動物園では夫となるゴリラとも出会い、彼女の人生は順風満帆のはずだった。だが、夫ゴリラが、「人間の子どもを助けるため」という理由で射殺されてしまう。ローズは、夫のため、自分のため、正義のため、人間に対し法廷で闘いを挑む。

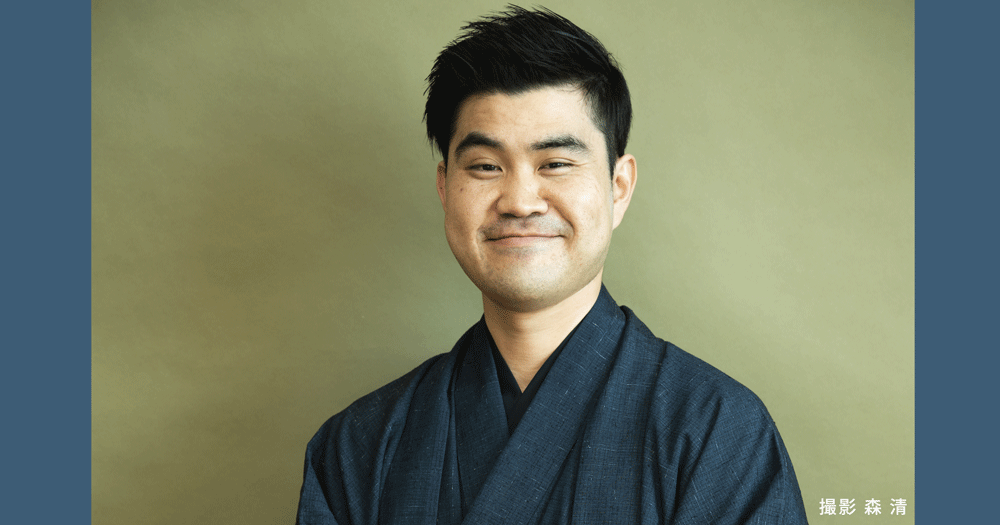

須藤古都離(すどう・ことり)

1987年神奈川県生まれ。青山学院大学卒業。『ゴリラ裁判の日』で第64回メフィスト賞を受賞、作家デビュー。

(文・取材/吉田大助)

〈「STORY BOX」2023年6月号掲載〉