源流の人 第21回 ◇ 吉藤オリィ (株式会社オリィ研究所共同創設者代表取締役所長/ロボットコミュニケーター)

「孤独を解消すること」を命題に分身ロボット開発に没頭した日々

少年時代の苦い記憶を経て知った今を肯定しながら生きる尊さ

「生かされている」を「生きる」へ──テクノロジーで社会参加の可能性を広げる「黒い白衣」の開拓者は、空間を超えて人々を繫いでいく。

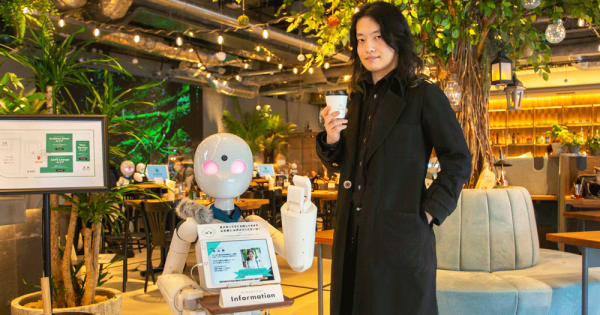

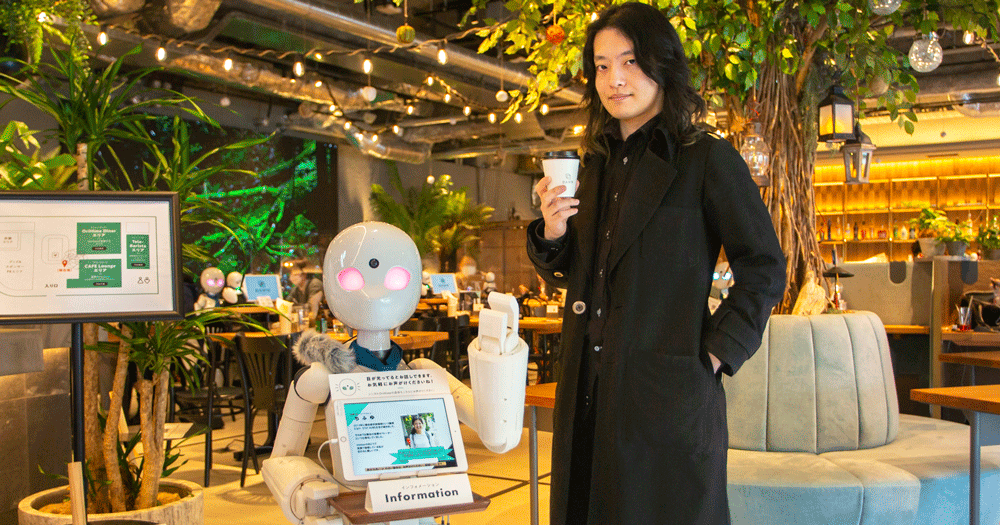

東京・日本橋。昭和通りの交差点に面するカフェを訪ねた。「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」。英語で「夜明け」を意味する名が付けられたこの空間は、二〇二一年六月にオープンしたばかり。その最大の特徴は、店名の冠につけられた「分身ロボット」である。扉を開けると、つるりとした顔立ちの白いロボットが、さっそく元気な声で話し掛けてくれた。

「いらっしゃいませ!」

ロボットの名前は「OriHime(オリヒメ)」。人のかたちをした「OriHime」は、このカフェに数十体置かれており、ユーモラスに首を傾げたり、翼の形をした手をヒョイっと上げてみたり、話し掛けてくれたりする。「分身ロボット」というからには、その「かたわれ」がどこかにいるはずだ。「OriHime」を遠隔操作しているのは、国内外に住み、さまざまな理由から外出移動が困難な人たちだという。彼らは「OriHime」に搭載されたカメラやマイク、スピーカーを通じ、このカフェの「従業員」として客と会話を楽しみながら、サービスを提供してくれるのだ。

パイロットたちから得る気づき

「わたしたちは、テクノロジーによって、人々の新しい社会参加のかたちの実現を目指しています。少し先の未来を体験してほしいと思っています」

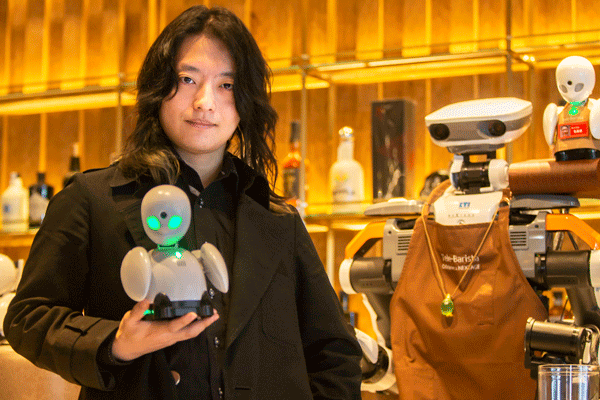

そう語ってくれたのは、吉藤オリィ。「OriHime」の開発者で、株式会社オリィ研究所の代表を務める。自らの肩書を「ロボットコミュニケーター」と称する吉藤は、白衣ならぬ「黒い白衣」に身を包み、どこか孤高の侍のような印象を与える。彼は笑みを浮かべながら、聡明な語り口で店内を案内してくれた。

ここにいる「OriHime」には、いろんなタイプがある。たとえば、バリスタの研修を受けた「パイロット」(「OriHime」を操縦する人)が遠隔操作し、目の前でコーヒーを淹れてくれるタイプ。薫り高い一杯を味わえる。「OriHime」を介し、インターン学生の力添えで寝たきりのパイロットの料理作りを実現させた例もあるそうだ。ロボットが勝手にいろいろと考え、世話をしてくれる「AI」ではなく、あくまでも「人の力で動かす」ということを、吉藤は重視している。

遠隔操作する「パイロット」の居住地は、北はなんと北欧、南は豪州までと、じつに多様だ。筆者がこの日、世間話を愉しんだ二体の「OriHime」を操っていたのは、神奈川県海老名市、それから福岡市で暮らす人たちだった。さまざまな事情で、自宅にいながら、カフェで働いている。吉藤は言う。

「いま、七十人ぐらいのパイロットがいます。一日一時間で交代することもあります。細かい働き方ができるか、その実験でもあるのです」

遠く離れて、会いたい人にも会えない──。織姫と彦星の、そんな太古の物語を、ある時、吉藤は思い浮かべた。自身の名前も少し入れ、この分身ロボットに「OriHime」という名をつけた。カフェを開き、「分身」の従業員たちと仕事を始めてみて、吉藤は「どれだけ多くの発見があったか、わからない」と語ってくれた。

「パイロットたちの話を聞くのがすごく面白い。『今日もいい天気ですね』って声を掛けると、『いや、日本橋は晴れているかもしれないけど、こっちは雨だよ』って(笑)。口下手な私たちはついつい共通項を探しがちだけれど、違いに気づき、それで自然に会話が広がるのです」

「違う」ということが、共通項を探すよりも、価値を感じやすい空間になっている。カフェを少し歩くだけで、じつにいろんな国・地域の人たちとすれ違える。何らかのハレーションが必ず起きる。「違うからこそ面白い」という空間が生まれている。

本人に障害があるわけではないが、病気の家族を抱え、環境的に「家から出られない」という女性もいた。保護者である彼女は自分で稼ぐことができないうえ、周囲と友人の関係が築けず、どんどん孤独になっていった。彼女が「OriHime」のパイロットになって働くようになってから、仲間ができた。仲間との交流を食卓の場で家族に話すようになると、家の雰囲気も明るくなった。さらに収入を得たことで、生活にゆとりも生まれた。吉藤は言う。

「その彼女は最近、掃除ロボットを買ったそうです。そうすることで時間が生まれ、もっと『OriHime』として働けるようになった。彼女は笑って話していました。『ロボットになって、ロボットを買って、ようやく私はロボットから人間になった』」

孤独を解消するために

そもそも分身ロボットは、なぜ生まれるに至ったのか。

少年時代、体調を崩してから約三年半もの間、吉藤は不登校を経験した。その時、彼は「外に行きたいのに行けない、居場所がない」という、絶望的な孤独を味わっていたという。

「人間の孤独は、どうすれば解消するのか」

それを探るために高等専門学校に進み、人工知能の会話ロボットを製作してみたものの、これでは孤独は根本的には解消できないことを吉藤は悟る。ロボット研究の先駆・早稲田大学に進み、たとえ入院していても遠隔操作で講義に参加できる「分身」のコンセプトを発表した。いくつもの研究室の門を叩いたが、なかなか受け入れてもらえず、それならばと吉藤は早大「非公認」の研究室を立ち上げ、私費を投じて開発に乗り出す。

一年三か月の研究期間を費やし、二〇一〇年六月、初代「OriHime」を完成させた。「OriHime」の誕生秘話は、自著『「孤独」は消せる。』(サンマーク出版)に詳しい。

不登校を経験したことが、「分身ロボット」を生む原点になった、とは先に記した。「皆がいる場に参加する」ということを実現するためには、「そこにいること」とは何か、を追求することでもあったと吉藤は振り返る。

「たとえば私が参加しなかった修学旅行に、私の姿をしたぬいぐるみを持って行ってもらったとして、皆から『あの時、吉藤はあそこにいたよ』って言われても、私の記憶がないわけです」

はたして、「いる」とはどういうことか。それは、「周りに自分がいると認識されている状態」と、「自分がそこに参加しているという実感」の二つを両立させることだ。吉藤はそう気づいた。二つを両立させるには、身体を運ぶこと以外の方法でも実現できる。そのための「何か」を作るうえで、吉藤は見ている人が想像力を膨らませられるデザインを目指すことにした。彼は言う。

「情報が正確に伝わることよりも、間違った情報や、違和感をつくらない方が大事だと思ったんです。例えばパントマイムのように、そこにないはずのものを、周りの人たちに『ある』ように見せるという技術で人は錯覚させられてきました。とすれば、そこに実際にあって、本人もそこに『いる』と思える状態にすることが重要じゃないかって」

「それをできる身体を作ってよ」

デザインにはさまざまな紆余曲折があった。ぬいぐるみをかぶせたり、「3Dプリンター」でマスクを作ってかぶせたり、シリコンで質感そっくりな皮膚を作ったり。可愛くし過ぎると、「分身のかたわれ」とのギャップが生じてしまう……。そうしてたどり着いたのが、現在の、吉藤曰く「能面のような」デザインの原型になったという。能面は決してマイナスの意味に捉えてはならない。喜怒哀楽を自由自在に想像させる、白いキャンバスと捉えるべきである。

初めはたった一人で、「孤独を解消する」という命題のもとに研究を重ねた吉藤に、共に心血を注ぐ友が現れた。番田雄太。岩手県に生まれ、交通事故に遭って四歳で頸髄損傷になり、寝たきりの生活になった。吉藤は振り返る。

「寝たきりの番田はわたしの親友で、秘書をやっていました。顎を使ってパソコンを操作し、講演会では彼をよく連れて行きました」

吉藤の右腕となって、番田は文字通り「分身」として東奔西走し、次第に注目を集めるようになった。ただ、二人はしだいにジレンマを抱えるようになった。吉藤は言う。

「私たちがやりたいことは、有名になりたい、金を稼げるようになりたい、ということではない。どうすれば孤独という問題を解消できるか、でした」

ある日、特別支援学校で「OriHime」に分身を任せ、番田が講演した時のことだ。生徒の保護者が発した言葉が、吉藤は忘れられない。

「番田さんだから働けるんですよ。(理解のある)オリィさんのところだから雇えるのであって、他の会社で、うちの息子だったら、それは無理だわ」

いろいろな人たちが従事できる仕事って、何だろう。ある日のインタビューで、吉藤はこんな質問を受けた。

「番田さんにオリィさんがさせたい仕事って、何ですか?」

吉藤は、横にいる番田に話し掛けた。

「番田、何がしたい?」

そういえば、お客さんを迎えに玄関まで行くのも、秘書の番田ではなくて吉藤が担う。コーヒーを出すのもそうだ。番田の「分身」はそこに座っているだけじゃないか。

「コーヒーを淹れてくるとか、やってくれよ」

そう吉藤が冗談交じりに言うと、番田はこう返した。

「それ、やりたい」

そしてこう彼はつづけた。

「それをできる身体を作ってよ」

寝たきりの番田と共に、もう一人、吉藤を支えた年齢の離れた友がいる。藤澤義之。元日本興業銀行(現みずほ銀行)会長で、ALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症していた。吉藤は振り返る。

「藤澤さんと話を重ね、視線で動かせるように改良していきました。もっとコミュニケーションを取りたい。そう思って、視線で操作ができる装置を作りました」

これがALSなどの難病患者向け意思伝達装置「OriHime eye」の開発へと繋がっていった。ユーザーとして、番田や藤澤は改善点を次々と挙げた。プロジェクトは順調に進んでいた。特別支援学校にも行っていない、二十年以上寝たきりだった番田が、社会で活躍し、自信をつけながら、他人とコミュニケーションをとっていく。吉藤は言う。

「二十四歳からでも人間はスタートできると確認した。肉体労働できるテレワーク、つまり『分身ロボットカフェ』をやる構想を一緒に温め、さあこれから、という時でした」

選択肢があることが重要

二〇一七年四月、岩手に住む番田とのチャットが途切れた。彼は意識を失っていた。そしてその九月、世を去った。この年の六月には、藤澤までも天に召された。自分は何のために研究をやっているのか。友を立て続けに失った吉藤は、言葉を失う日々を送った。

二人や二人と同じく闘って来た人たちとの日々、彼らの思いに、今一度向き合った。吉藤は言う。

「呼吸器をつけないと生きていけない彼らには、『つけたからには、生きた証を残したい』というパッションがある。こんな身体だからこそ、って番田は言っていた。研究が次の人にとって役に立てるなら、自分がALSになった意味を見いだせる、と言った患者さんもいました。私は託されている。番田の声を思い出し、もう一回やろう、と」

吉藤は、「自分らしさ」という言葉はあいまいであまり好きではないというが、「死ぬ瞬間まで自分らしくありたい」とは思っている。

「この瞬間、過去とか未来とかじゃなくて、この瞬間の、今、私が欲しいと思ったこと、やりたいと思ったことに対し、取りうる選択肢があるかどうか。今、視線入力や脳波、指先がちょっと動くのであればそういった機器を使える選択肢がある。目の前に存在する未来が思い描ければ、自分らしい選択が生まれてくると思うのです。私は、『そこに選択肢があるかどうか』がとても重要だと考えています。孤独という状態は、『選択肢がないことである』と思います」

たしかにその通りだろう。その証拠に、岩手の番田も、歳の離れた藤澤も、決して孤独ではなかった。

三十代になって思うこと

じつは「三十歳で人生を終える」という方針のもと、研究に生きてきたという吉藤。三十一歳で「分身ロボットカフェ」を実現した今、「人生四十年計画」へと更新を試み中だという。吉藤は笑顔でこう語ってくれた。

「二十代は、ひとりでモノ作りをしてきました。私が手を動かせば良い。そっちの方が早いと思っていました。でも今は、そうは思いません。初期段階から人を巻き込み、人がいることによって何かが生まれる瞬間に、価値を見いだしています。輝かしい賞を頂いた時も、私へのお祝いの言葉より、周りの人の喜ぶ姿のほうが嬉しいと思った。自分の中で『こっちの方が良いな』と思ったのです。それが研究をしていく中で、私の大きな変化でした」

「夜明け」と名のついたカフェ空間を、もう一度見渡してみた。客とロボットが、そこかしこで談笑している。親密でやわらかな世界が広がっていた。「OriHime」たちと世間話をしながら何度も感じたのは、「分身ロボットに救われるのは、何も、身体的な障害を持つ人に限ったことではない」ということである。たとえば自らのコミュニケーション能力や言語能力に自信がなかった場合でも、「OriHime」を介してなら、ひょんな会話をきっかけに、相手と話が弾み、友人になりやすそうだ。

この日吉藤はこう説明してくれた。「メモが追い付かないからボイスレコーダーで録音したり、暗算が追い付かないから Excel を使って計算したりするのと同じように、コミュニケーションの能力を補完する『アバター』として、『OriHime』は助けてくれるはずです」と。このワンクッションを介して助かる人が増え、人生をもっと肯定的に捉える人たちが増えていけば、きっと「孤独」は一つひとつなくなっていく。吉藤の夢が、一つひとつ実現されていく。

オリィの名のもとになった趣味の折り紙も持ち歩く。

吉藤オリィ(よしふじ・おりぃ)

株式会社オリィ研究所共同創設者代表取締役所長。ロボットコミュニケーター。デジタルハリウッド大学大学院特任教授。本名・吉藤健太朗。電動車椅子の新機構の発明や人工知能について学び、早稲田大学在学中に自身の研究所を立ち上げる。その後、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発。その後、ALSなどの難病患者向け意思伝達装置「OriHime eye」、車椅子アプリ「WheeLog!」、分身ロボットカフェなどを開発提供する。著作に『「孤独」は消せる。』(サンマーク出版)、『サイボーグ時代』(きずな出版)、『ミライの武器』(サンクチュアリ出版)。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年5月号掲載〉