源流の人 第17回 ◇ 松浦弥太郎 (エッセイスト、 クリエイティブディレクター)

大切なのは「ゼロ」からではなく「いち」からはじめるということ

大人気エッセイストが提唱する経験に依存しない新しい生き方

数々のベストセラーを生み出してきた名エッセイストは、やさしい言葉で読者の心に寄り添い、「なりたい自分」にそっと導いていく。

強い言葉は、ひとのこころを疲弊させる。言葉に込める思いがたとえ「正義」であったとしても、その思いを乗せる言葉が過剰に強ければ、広い海原ではおよそ予想もつかない波を生む。その波は、見当違いに海岸の砂を抉り、その岸辺に暮らす人々を、想定外の水難に晒す。コロナで変わり果てた今、津々浦々の岸辺が崩落寸前の危機に瀕している。

エッセイスト・松浦弥太郎が紡ぐ言葉の束は、そんな海原を俯瞰し、すさみ切った岸辺の足場をじっと見つめ、再び固める決意を読み手に促してくれる。そして、そっと背中を押すぬくもりがある。雑誌「暮しの手帖」編集長を二〇〇五年から九年間務め、二〇一五年にはウェブメディア「くらしのきほん」を立ち上げた。「正直、親切、笑顔、今日もていねいに」を信条に、暮らしや仕事における、たのしさや豊かさ、学びについての執筆や活動を続けている。

鈍色の雲が都心の空を覆う晩秋の早朝、松浦は自身の言葉に込める思いについて語り始めた。

「つねに考え方、ものの見方、自分のなかの思いを疑っているんです。自分が大切にしていることを、言語化していくなかで、一番しっくりくる言葉を見つけていく。いつも、もっといい言葉、表現を考えています」

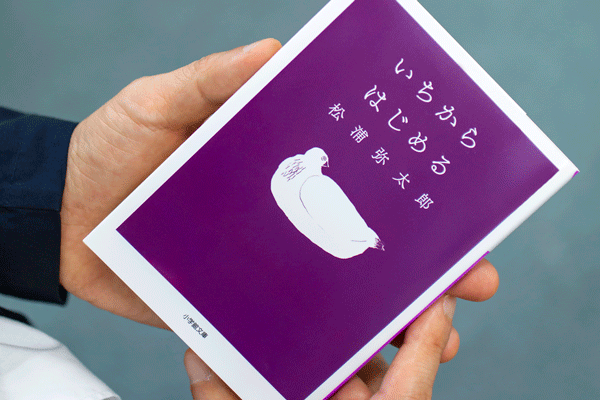

たとえば、松浦自身がこれまで向き合ってきた「ていねい」という言葉。ベストセラーとなった『伝わるちから』(小学館文庫)に続く新刊『いちからはじめる』(同)では、その「ていねい」という言葉についての解釈を、改めて考えてみたくなった、と記している。

これまで彼は「ていねい」を、こんなふうに解釈していた。

「ゆっくりすること」

「しっかり時間をかけること」

「心を込めること」

それが、彼自身のなかで少しずつ進化し、新たな解釈に繋がっていったらしい。そして「ていねい」という言葉のドラスティックな解釈変更が起こっているという。答えはぜひ同書を参照されるとして、松浦は「その新解釈自体、ゴールではない」と言う。

「自分にとって、もっとフィットする言葉が見つかるかもしれません。そもそも、これが正しいって、僕にはあんまりないんです。正しいことは何だろう、と、いつも考えています。自分のなかでどんどん変わっていくんです」

全てを古巣に置いてきた

『いちからはじめる』という本の名前を初めて見た時、多くの人は、「ああ、最初から何かを始めるのだな、人生の再スタートだな」と思うことだろう。ところが、よくよく考えてみると、「ゼロ」からではなく「いち」からとしている。なぜなのか。

「何か新しいことを始めたいと思っても、年齢を重ねると、経験が豊富な一方で、考え方が凝り固まってくる。いちから、というのは、これまでの経験やデータを消去するのではないけれど、依存しない、ということなんです」

何を改めるにしても、何をするにしても、まずは「初心者」になる。「いち」から学び直し、やり直す。それが、松浦が今、唱えたいことだという。

事実、松浦自身は「暮しの手帖社」を辞め、雑誌からウェブの世界に軸足を移した時、雑誌時代の蓄積データをすべて置いてきたという。関係者リスト、出会った人々の名刺、ノウハウ──。そういったものはすべて古巣に置いてきた。なぜなら、それに依拠してしまえば、また別の「暮しの手帖」をつくるだけだから。ただ、彼自身には、編集部で自身の血となり肉となってきた何かがある。それは誰にも消去することはできない。松浦が「いちからはじめる」と唱える時の「いち」とは、その、何かを指す。

「五十歳を過ぎても、新しく学ぶこと、新しい環境に飛び込むことの素晴らしさはいっぱいある。そんな時、いつも自分は、末席にいるという感覚で始めるんです。二十代の若い人たちをリスペクトするし、教わる。そこから始めるわけです」

いつだって自分はビギナーになれる。初心者として物事を進められる。

「何歳であろうと、リスペクトしていくのが大事な気がします」

松浦は穏やかな笑顔を浮かべながら、「リスペクト」という言葉をゆっくり繰り返した。

毎日、オロオロしたい

平凡とは対極の道程を、松浦は歩み続けてきた。

高校を中退し、英語も解しないままに単身渡米。大好きな古書店に通って暮らすうち、写真集やアートブック、古本などが目に飛び込んできた。一九九二年、古雑誌専門の書籍販売店を東京・中目黒に立ち上げる。二〇〇〇年にはトラック移動書店を、〇二年にはセレクトブックストアをオープン。いつだってパイオニアで、孤高の道を歩いてきた。そして雑誌「暮しの手帖」編集長に就任。その後も華麗に肩書をホッピングしている。松浦は笑って言う。

「僕は、自分がこれまでしてきたことにあまり興味がないんですよ。たとえば本屋さん、フリーランスとして今までやってきたことを、繰り返しやろうとは思っていない」

今までも、「いちからはじめ」て一つひとつ築いてきた。今後も自らが未経験の、新しい環境に我が身を置きたい。

「そういうほうが、自分は生きがいを感じる。毎日、オロオロしたいんです」

オロオロする──。困り果てる、どうしたらいいかわからない状態。普通ならば避けて通りたい感情だと筆者は思ったのだが、彼は違う。

「自分の予測がまったくつかない分野に、飛び込みたいんです。右も左もわからないなかで仕事をしていくのが、自分のなかでは一番楽しいこと」

思い返せば、少年時代から単独行動が多かったという。未知の世界に飛び込む。わからない。だから、いちいち困る。悩む。苦しむ。すると、必ず、その先に新しい世界がある。高校を辞め、太平洋を向こう見ずに飛び越えたのも、新しい自分に出会うためだった。英語の洪水に毎日、不安に襲われながら、何とか生きていく。

「暗闇のなかで、がけから飛び降りる、みたいな(笑)。でも、飛び降りないと何も起きないでしょう」

「文句はあとまわし」

この世界は当面、厄介なウイルスの統制を完全掌握できぬまま、「ウィズ・コロナ」という海に舵を切らなければならないようだ。松浦は、この疫禍のなか、自身でどう折り合いをつけて生きてきたのか。そう尋ねると、ちょっと意外な答えが返ってきた。

「基本的に何でも受け入れるタイプです。だから、困っていない。どんな災禍が起きたとしても、すべて受け入れる。そのなかで、自分が自分らしく、日々を過ごしていく努力、世の中に役に立つことを、どうやっていくかを考えています」

松浦の言葉に、以前取材をしたある禅僧のことばを思い出した。コロナ感染が国内に広まり、横浜港に「ダイヤモンド・プリンセス」が停泊していた頃だった。禅僧はこう述べた。

「起きてしまったこと、なってしまったものは取り戻すことはできません。ここから何を学び、何をすれば良いか、考える機会を持つことが大事です」

松浦の今の思考は、突き詰めていくと禅の考えに共鳴しているのかもしれない、そんなことを思った。

松浦が大切にしている言葉がある。「文句はあとまわし」。松浦の父親がよく口にした言葉だという。

まず先に、やることはたくさんある。文句はあとまわし。松浦は珍しく強い口調で、こう言う。

「文句って、きりがないんです。いやだ、つまらない、不便。きりがないことは、思ったり考えたり、言ったりしない」

そして、松浦は、世の中の動きに耳を澄ませることが、いかに大切かを訴える。

「世の中は変化しています。ある日突然……っていうことは、じつは起きていないんです。小さな兆候があってから、やってくる。観察していれば、別に驚かないし、それに自分が合わせていく感じです。世の中に無関心だと気が付かない。だからいつも、世の中を、社会を観察する。それは僕にとって、とても大事なことです」

わかりやすい言葉にして、伝えていく

松浦弥太郎の文章は、読み手の心にすっと溶け込む文体で知られる。押しつけがましくない。その筆致について、人気ブロガー・はあちゅうは、「クタクタになって仕事から帰ってきた時だって、松浦さんの文章を体が欲する時がある」と評した。俳優・青木崇高は、「弥太郎さんの書く文章は、やさしい。『えっ? どういうこと?』などと躓かずに、すらすらと読み進められる。心に届きやすく、吸収しやすい」。松浦ファンを自任するタレント・イモトアヤコは、「たくさんページを折って、たくさん線を引いて、わたしの本棚の中で一番汚してしまった」と絶賛している。

世代を超えて届く彼の文章に紡ぎ方のセオリーはあるのか──。松浦に尋ねると、静かにこう答える。

「セオリーなんてないんです。単純に僕の技術不足(笑)。わからないことがたくさんあるので、自然と文章がシンプルになってしまうんですよ。それがもしかしたら、受けとめやすい、読みやすいという反応になっているかもしれません。僕としては一所懸命書いているんですけどね。もう少し表現、文体を工夫すればどうにかなると思うんだけど、そこが欠落している。ヘタウマっていうんでしょうか(笑)」

松浦自身は、読み手が憧れる唯一無二の人生を歩みながらも、これまで「平凡な人生」を送ってこなかった引け目を感じることがあるという。松浦が、自身を評すところの「人間としての弱さ」が、文章にそのまま表れ、良いほうに受け止められているのかもしれない、と。

ただ、「弱さ」は、「優しさ」と表裏一体でもある。「弱い」ことは、他人の気持ちを汲み取ることでもある。

かつて松浦は「暮しの手帖」時代、同誌の創刊者・大橋鎭子に、こんな言葉をかけられ、腑に落ちたという。

「自分より五歳、十歳年下のきょうだいに、横に座って話しかけるように書くといいんですよ」

松浦は言う。

「僕ごときが書くもの、伝えようとすることは、別に難しいものではない。文章というより、言葉に近いと思います」

その言葉の力は今、海を越え拡がっている。とりわけ中国の若者からの熱烈な支持を受けている。松浦は言う。

「社会変化の速い中国では特に、自分がどうやって生きれば良いかを迷う若者が多い。何を大切に生きれば良いか。そこに一つの選択肢、こういう考え方もあるよ、こういう生き方もいいかも、という投げかけになっているのかもしれません」

かくあるべし、という古い規範。それとは異なる、「そうしなくても幸せになれるはず」という思い。驚異的な経済発展を急速に遂げた大国では、その、急ごしらえゆえに歪みも大きいようだ。松浦は言う。

「日本も同じですけれども、やはり、安心したい。不安なんですよね。財産があって、家族がいて、仕事があっても、不安。その不安はどうやれば拭えるのかを、みんなが考えている」

執筆の傍ら、松浦は多くの有名企業に請われ、コンセプト設計や商品開発などのコラボレーションに携わっている。彼らが松浦に求めたもの、それは「言語化」だ。

「経営者の考え、情熱を、社員、お客様に伝えていく役割です。皆、経営者の言う事を、わかったって言いますけど、実はイメージできていない。それを僕が、わかりやすい言葉にして、伝えていく。社員に対しても、お客様に対しても。社会とのコミュニケーションをどう取るのか、ということに力を注いでいます」

そうした企業とのコラボの経験が、松浦にとっては、新たな活動へと繋がっているようだ。

「今いちばん興味があるのが会社経営です。自分なりの経営とは何かを、いつも考えています」

古い慣習、考え方、タテ社会の組織──。松浦が手がけると、そんながんじがらめのルールから離れ、違う構造をつくれるのではないだろうか。

「僕自身、若い頃からフリーランスで仕事してきて、会社組織とかは全然わからない(笑)。でも新しいメンバーと一緒にチーム戦をやるのは面白い。この年齢になって、毎日オロオロしながら大人数と仕事をしています」

「いちから」学び、教わって、観察して、試行錯誤を重ねていく。他人を信じ、他人と支え合う。孤高の人が今、チームワークを学んでいきたいという。

「僕は、他人を嫌いになるってことはないんです。苦手な人はいたとしても、それも言ってみれば勉強。そもそも『人は選べない』って思っています」

自分のものなど、この世の中にはない

そしてもう一つ。松浦が最近、考え続けている言葉がある。それは、「預かる」ということ。

「これまで生きてきたなかで、世の中の人から預かっているものがたくさんある。それを、どうやってもう一度世の中に返していくのか。方法を考えたいんです」

その松浦の考えを、もう少し詳しく聞かせてもらった。曰く、この世の中、「自分のものになるもの」は、消耗品を除けば一つたりともない。たとえば、家。カネ。どれも皆、「一時的に預かっている」に過ぎない。他人から受けた恩恵、自分の経験、どれもこれも、全部「預かっている」ものだ。そしてそれを、何らかのかたちで、戻していく。その戻し方を自分の中で整理していきたい──。

松浦はこんな事例を挙げ、詳述してくれた。

「知り合いで、世界的な名画を持っている人がいるんですね。その人が言うには、『自分のお金で買っても、自分のものにはならない』って。湿度を管理し、遮光して、メンテナンスには多額の費用がかかる。自分で欲しくて買ったのに、勝手な扱いをするわけにもいかない。世界の名画だから。世界から『預かっている』わけなんです」

「何もかも、預かっている」。そう考えるようにすれば、ものの大事さもわかるし、ものの選び方も変わっていく。目に見えない、形がないものも含め、「預かっている」と捉え直したい。松浦はそれを四十代の時に気づいて、世界が広がったそうだ。

「自分のものにならないのに、ものにしようとするから、みんな苦しみます。人もそうです。自分のものなど、この世の中にないって気づいた瞬間、すごく楽になったし、生き方がちょっと見えてきた気がするんです」

お金も同様で、一時的に自分のところに預けられているだけ。その使い方を世の中から見られている。大切に使う人か、役に立つことに使っているか。それが認められれば、信用されて、さらに「預けて」もらえる──。松浦は言う。

「預けてもらえるのは、人生の醍醐味だと思うんです」

こんな考えに基づく生き方に改めれば、自分の思い通りにならないフラストレーション、焦燥、嫉妬、邪念から解放されそうだ。自分のところにある、世の中から得た、たくさんの「預かりもの」を、どこかに返していかなければ。それが、松浦の現時点での考えだ。

「これをベースにした自分の生き方は、イメージしやすいと思います。僕にとっては、安らぎを与えてくれるもの。さらによく考え、整理していきたいと思っています」

ものの価値観の捉え直しを提唱する松浦が将来、自身の構想として見据えるものは、教育だという。

「おこがましいですけれど、少しでも役に立てれば良いなと思っているんです。どうやって生きていったら良いかを自分で考え出せる人を増やす。そういうことをサポートしたい。お金儲け以外の働きかた、これを教えていきたい」

自分に出会いたい

今松浦がハマっているのは、こども向けの昔話を読むことだ。

「小さい頃に誰もが一度読んでいるじゃないですか。親に読んでもらったりして。あらためて読むと結構深いなって思ったり、残酷だなって思ったり。わざわざ書店で買ってきて楽しんでいるんです」

もしもこの先、コロナ禍が収束したら。松浦は国境線を越えて、「そう簡単に帰れないところ」へと旅したいという。

「僕にとってパリとかニューヨーク、北京などの都市は、大阪や京都とかと変わらないんですよ、感覚として。でも、何日もかけて行く、そう簡単に帰れない、帰れないかもしれない距離感を感じる場所に行きたい。行けるところまで行って、行った時の、何とも言えない、本当の旅をしている感じっていうんですかね。どう帰ったら良いかもわからないようなところへ行きたいんです。携帯も使わずに」

そんな松浦にとって、人生の師とは両親だという。

「えばっちゃいけないよ、と、よく言われました。人生の中で最も影響を受けていると思います。年を取れば取るほど、物事に感動し、すべての事象に敬意を持て。初々しさを保て。そういう心は、両親から教わった気がします」

松浦には現在、八十五歳の母がいる。「あなたに残してあげられることが一つもないから」と、母親は自らの記憶すべてを幼年期から原稿用紙に綴っているという。膨大な量となった作文を読みながら、松浦は「自分の母親なのに知らないことばかり。これを書くようになってから母は元気になったんです。僕に渡すということで、救われていったことがあるのかもしれません」。そう言って目を細めた。

インタビューの最後、彼は「ライフワークと言えるかどうかはわからないんですけど」と前置きをして、こんな言葉を伝えてくれた。

「自分を知りたいんです。自分で自分のことが、まず、よくわかっていない。自分の弱さ、強さを知りたいんでしょうね。困るとわかるじゃないですか」

これぐらいのことなら、平気なのか。

こんなことで傷ついてしまうのか。

ここで僕は泣いてしまうのか。

本当に困った時にこそ、自分の座標軸がよくわかる。仕事でも、敢えて、自分のなかで確信が持てないことをやりたい。だから、未知の世界に飛び込み続ける。松浦は背筋を伸ばし、こう言う。

「自分に出会いたい。自分がどんな人間なのかを知りたいんです」

やさしい言葉は、ひとのこころを温め、ひとの背中をそっと押す。謙虚さを貫きつつ、松浦自身の歩みは、一つも変わらず大胆だ。いちから考え、いちからまた、挑んでいく。いつの間にか、雲の隙間から薄日が射していた。

松浦弥太郎(まつうら・やたろう)

1965年、東京都生まれ。エッセイスト。クリエイティブディレクター。(株)おいしい健康・共同CEO。「くらしのきほん」主宰。COW BOOKS 代表。著書に『伝わるちから』『いちからはじめる』『着るもののきほん 100』『しごとのきほん くらしのきほん 100』『今日もていねいに。』『即答力』『泣きたくなったあなたへ』ほか多数。『伝わるちから』は多くの人の共感を呼び、現在12刷。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年12月号掲載〉

![特別対談 松浦弥太郎 × イモトアヤコ[第2回]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2021/05/matsuura_imoto_02_.png)

![特別対談 松浦弥太郎 × イモトアヤコ[第3回]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2021/07/Matsuura_Imoto_03_t.png)