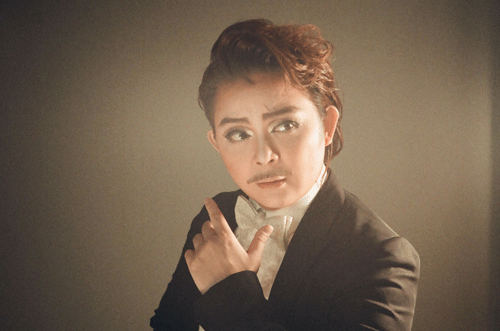

源流の人 第16回 ◇ 天真みちる (企画・脚本・演出家)

華麗な宝塚の舞台で唯一無二の磁力を放つ「おじさん」

脇役トップスターが歩んできた逆境を成功に変える人生

「たそ」の愛称で親しまれる元タカラジェンヌはいま、花園の外から舞台を支え、新旧のファンを魅了する

ある時は、主役の吸血鬼に血を吸われ、舞台上でやたらと暴れまくる、不動産業者。また、ある時は、王朝物でつねに目を半分だけ開けたままの、怪しげな右大臣。

いかり肩でモヒカン頭の用心棒。角刈りにねじり鉢巻きの、威勢のいい車引き──。

とにかく情報量の多い「おじさん」役ばかりを演じてきたバイプレイヤーがいる。天真みちる。彼女が舞台に立ち続けたのは、吉本新喜劇でも浅草演芸ホールでもない。宝塚大劇場、そして東京宝塚劇場だ。天真は、正真正銘の「タカラジェンヌ」なのだ。

二〇一八年十月まで、天真は宝塚歌劇団・花組の男役ジェンヌとして、特異な「おじさん」道を舞台上で追究し続けた存在で知られる。現在は、会社を立ち上げ、脚本・演出家として活動する傍ら、自身も舞台に立つ。天真は言う。

「退団した数日後には、友人の紹介でエンタメ系の仕事を始めることに決めていました。誰にも相談せず、退団を決めたんです。明日から何をするかは自分次第。そんなふうに前のめりになっていたことを思い返します」

天真のディナーショーで、観客が最も沸くのは、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の第一幕ラスト「ワン・デイ・モア」。本来なら出演する俳優全員が歌い上げる曲を、天真はたった一人で歌い繋いでいく。叶わぬ恋に傷心する人物にもなれれば、カフェにいる群衆の一人にもなれる。各キャラクターの高低差の激しい旋律だって、自在に、ユーモラスに再現していく。声色を変え、表情を変えての、卓越した歌唱力・演技力は、在団時の長い葛藤の中で培ったたまものだ。

在団中に、共演者たちに絶賛されたタンバリン芸は、テレビ番組『SMAP×SMAP』に花組としてゲスト出演した時にも披露され大きな話題を呼んだ。退団後もそのタンバリン芸の評価が高く、仕事としてイベントのオファーも多い。

脚本を手掛け始めて舞い込んだ大きな仕事は、古巣の先輩の男役・七海ひろきの退団後初主演の舞台だった。舞台は評判を呼び、これまでに何度も脚本に携わってきた経歴を想像させる素晴らしい内容だった。天真は笑って首を横に振った。

「あまりにも出番がない時期が多かったので、宝塚在団中の稽古場で、勝手に台本を書き換えたりしていたんです(笑)。それがいつしか身になっていたんだと思います」

たとえば、ある日。兵士役で天真が舞台の端に立ち続けなければいけない場面の稽古で──。

槍を持って立つ天真が口に出す台詞は、ただ一言、「何者だ!」。それ以外は、舞台転換の手伝いで椅子を出す仕事が生じるまでの約五十分、虚無の時間が待っている。そんな時、天真の脳裏には想像の扉がどんどん開き続ける。

「二次創作をずっとしていたんですよ、暇すぎて(笑)。『もっとこうすれば良いのに』と、勝手にどんどん台本に書き込んで、それを静かに周囲の同期に見せて笑わせるんです」

稽古場の片隅で、一心不乱に台本に「独自案」を書き込む天真の姿を、講師陣はおそらく「なんと勉強熱心な」と感嘆していたはずだ。

先輩・七海の公演は大盛況だった。推理モノの物語の脚本には「タカラヅカらしさをちりばめて」とのプロデューサーからの要請がついた。「タカラヅカらしさのふりかけ」、どんな味付けだったのか。

「探偵が『犯人がわかった! 至急、ここにいるお客を集めてくれ。真相を暴くから』という台詞を警察に言う場面。助手が舞台袖に消えてから、一度、探偵は正面に向き直るんです。そして、客席へ高らかに告げる。『すべての真相は明らかになった!』。で、その直後に歌いはじめる」

その歌も「タカラヅカらしさ」たっぷりに天真は構成し、新旧ファンから喝采を浴びた。天真は笑顔を見せて言う。

「ずっと応援してくださった方々を置いていかず、タカラヅカが食わず嫌いだった人にも、帰りにはプログラムを手にして帰ってくださるような作品をつくりたい。日々勉強です」

悪目立ちの天才

「フラがある」

落語家や芸人を褒める際に使われる、こんな言葉がある。「フラ」とは、「芸人独特の何ともいえぬおかしみ」とでも記せばわかりやすいだろうか。

「わたし、悪目立ちの天才なんだろうな、って、小学校の頃から自覚はあったんです」

幼少の頃を振り返り、天真はそう言う。

皆でふざけ合っていたはずなのに、「お前うるさいぞ」と先生に怒られるのは、なぜか自分だけだった。通信簿にはいつも「集中力がない」と書かれ続けた。

人の目を引く「悪目立ちエキス」があったようです、彼女はそう笑う。だが、それは、舞台人にとっては、類まれな才能だとも言える。黙ってそこにいるだけでも、なぜか面白い。そういう存在感、出そうと思って出せるものではない。

神奈川県厚木市で、四人きょうだいの二番目として育った天真。彼女が宝塚を目指すまでの経緯と奮闘の日々の記録は、自著『こう見えて元タカラジェンヌです』に詳しい。宝塚音楽学校を経て、同期の五十人全員が、各組に振り分けられ、さあ、目指すは、トップスター。「花組一年生」の男役としてスタートを切った天真を待ち受けていたのは、自らの存在をどうやって周囲にアピールし、どう印象付けていけばよいのかを葛藤する日々だった。

「『わたしは、ここにいる』って、客席に訴えかけるのがショーの役割でもあります。とても大事なことであるとは思っていたのですが、ほかの人とは違う『カッコつけかた』の技を見出していくのに、時間がかかってしまった」

誰かが曲の合間にウインクする。あわてて天真が同じタイミングでウインクしたとしても、先にウインクした人だけが観客の記憶に残る。憧れのトップスターの正統派を真似ていくのも、簡単なことではない。こんなことでは、芽を見つけてもらえるまでかなりの時間を要するだろう。そもそも、「芽」とは何だろう──。そんなことを逡巡し続けるうちに、天真のなかに、「私はカッコつかないな」という気持ちがどうしても拭い去れなくなってしまった。そんなある日、天真は思い立った。

「自分の気持ちに、一回、素直になってみよう」

「カッコ悪い」を突き詰めた先に

天海祐希、涼風真世、真矢みき(現・真矢ミキ)──。百年以上の歴史を紡いできた宝塚歌劇団において、天真が進んだ「男役」という世界は既に、「憧れの男役ジェンヌ像」が確立されている……。天真にはそう思えてならなかった。たぶん、わたしはこれ以上新しい「カッコ良さ」を見出すことができない。

どうしたら良いのか。天真曰く、「あまのじゃく」な性格が、ここで発動した。

「だったら逆に、『カッコ悪い』を突き詰めていけばどうか」

「カッコ悪い」を突き詰めたその先に、「カッコ良い」と思える部分が開けてくるかもしれない。

周囲の同期が決めポーズを模索するいっぽうで、天真は、何もしない。何なら、真逆の方向に行ってみようと考えた。誰も研究していない分野を、自分なりに開拓していけば、まだ掘り当てていない「金脈」にぶち当たるかもしれない、天真はそう考えたのだった。

「新橋の街を歩いて、公園のベンチで缶ビール二本、しかもロング缶とかで酔っているおじさんを観察していました。どこか哀愁があって、きっと家では飲めない事情があるのだろう、って。お店にも入らずに。何かきっと、この時間だけが自分のカタルシスというか、浄化の時間なんだろうな……。誰にも邪魔されない時間なんだろうな……、って。その哀愁、出せないだろうか」

そうして辿り着いたのが、「おじさん」だった。

宝塚歌劇団には、各組を卒業後、数十年の熟練の技量を備えた「専科」という存在がいる。男性俳優で言えば柄本明、北大路欣也のような役柄を演じる重鎮の存在だ。

「わたしは、そこまでの域にはいかないんですよ。むしろ、その部下や手下みたいな役柄」

のちに天真が頭角を現したのは「斬られ役」だった。例えば大口を叩いた挙句に簡単に殺られてしまう侍。殴られ方にもこだわった。「ちょっとタイミングを遅らせて「殴り」を受けたほうが、絶対に相手を強く見せられるんです。どんな相手でもすごく強く見える。立ち回りの受け身を研究しました」

西洋劇を上達させるうえで参考にしたのは、海外のプロレス試合だ。屈強な歩き方とは何か。胸を張って大股で、ガニ股で、どれだけ自分の存在を大きく見せれば良いか。やられた後にそれをどれだけすぼめて弱く見せれば良いか。声だけではなく、身体表現として演じなければ、二千人を超える大劇場の彼方の観衆まで届かない。「和モノ」には時代劇のお手本がたくさんある。主役たちの喧嘩を傍で「いけいけー!」「どっちが勝つんだ?」「どっちに賭ける?」などと囃し立てる役柄を演じ続けた。

「すみれの花咲く頃」とも、「ベルサイユのばら」とも「エリザベート」とも「風と共に去りぬ」とも、およそほど遠い、この台詞、風体、メイク。観ている方は大笑いだが、じつは間合いの難しい役柄を、天真はどう小気味よく演じられるか、模索し続けた。

「『わたしがいる理由って何だ』って、ずっと考え続けていました。もうトップを目指す感じには戻れなかった」

それならば「誰にもできない」存在になる。天真は突き進んだ。

「こんな酔い方もできるんだぜ」

「こういう悪態のつき方もできるんだぜ」

風向きが変わり始めたのは、稽古場だった。

講師の先生を中心に、稽古場には上級生から下級生まで全員が座っている。空間の端のほうで、天真が「酔っ払い」しぐさを延々と練習していると、周囲の人からひそひそ笑いの波が広がった。じきに、先生までその波は伝わっていく。先生の目はおのずと天真の姿に留まる。

「ああ、あいつ、またあんなことしてるのか」

すると、その後に組まれる座組で変化が訪れた。舞台の端のほうに数人、たむろする人が必要となる局面で、天真に声が掛かることが増えていったのだ。チャンスが訪れるごとに、天真は、「床山」のもとに駆け込んだ。「床山」は、かつらや髭などを取り扱う裏方で、天真は自らに与えられた役柄のイメージをもとに、「床山」と交渉した。演出側からの細かな指示はない。天真のセンスに委ねられている。

「今回の舞台はイギリスだから、ちょっと左右が上がった髭にしよう、とか。名探偵ポワロっぽいやつでとか(笑)。自分がイメージを伝えると、床山さんがその通りに作ってくださるんです」

振り付けに関しても同様だ。「振りを付けるより、好きに動いてくれた方がいいよ」と振付師に言われ、自由に天真に任せてくれたという。

トップスターにはなれない。ショーの一列目には並べない。でも、わたしだけが目指せる頂があるはずだ。

おじさん役が自然と来るようになった。天真がそれに気づいたのは五、六年目の頃だった。今後は絶対に、配役決めの際にはこう言われるように努めよう。

「じゃ、天真はとりあえずおじさんで」

そうして天真は、宝塚大劇場の華麗な舞台上で、百年の誇らしい歴史上で未だかつて見たことがないほどの、「おじさんの本気の泥酔」「本気の斬られ方」を突き詰めていく。

観客席にも意外な波及効果があった。天真は笑って言う。

「観ているお客さんにとっては、舞台の幕が開いたらもう、美しい人たちだけ矢継ぎ早に出てくる濃厚な世界。ときどき休みたくもなる。そんな時、わたしが出てくると、『あ、今から笑いの場面が始まる』ってわかり、ほっとしたって言われたことがあります(笑)」

シリアスな場面が続くなかで、観客の肩のこわばりをとってくれる。いつしか天真は、「箸休め」という唯一無二、唯我独尊の道も究め始めていた。いかに自分の存在でリラックスさせられるか。それを失敗してしまうと、全体のその後の流れに甚大な影響を及ぼしてしまう。トップスターとはまた異なる汗をかき、天真は客席を温めていったのだった。

分析しつつも楽しむことが大事

花のタカラヅカとは、およそ遠い地平に辿り着いた天真だが、新たな爪痕をきっちり残した。そんな天真が大切にしているのは、「熱狂する部分と、分析する部分の両方を持ち合わせる」ということだ。

「『好き、という気持ちを忘れずに演じていたね』と言われながら辞めたい。そう思ったんです」

自分の能力が必要とされてないと感じた日。いつ、クビを切られてもおかしくない、と落ち込んだ日。観に来てくれた親に「どこにいたかわからなかった。出ていたの?」と告げられた日──。そんな日に、「わたし、ここにいるよ!」と声高に叫んでしまったとすれば、それは、「必死になり過ぎているから、逆に見てもらえない」ということを悟ったという。天真は言う。

「きっと辞めさせられる。それでも、宝塚が好きか。自分にそう問いかけました。すると、『大好きだ』と答えられる自分がいたんですね」

憧れて入った宝塚。ここにいるだけで嬉しい。それならば「好き、という気持ちを忘れずに演じていたね」と言われたい。「自分が楽しむことを優先してきたね」と言われて辞めたい。天真は言う。

「芝居で何の役柄ももらえなかった時も、「ええ、でも、わたし楽しくやっていましたけどね」って言える方がいい。それに、自分で楽しみ始めたら、興味を持ってくれた人が現れた。それで何とか助かった面もあったと思うんです」

悔しい思いをしてまでも、ここは居続けたい場所なのか。常にそれを自問自答していこう。好きだというのなら、どこが好きなのか、今、それをどう表現できるのか。考え直してみよう。そうしたら、一度は自分が楽しもう。心の底から、全力でやり切る気持ちで臨んでみよう。

「たとえ、その場面を観てくれる人がいなくても、『これが好きでした』って自分で語れる何かがあればいい。それは今でもよく思うことなんです」。天真は強い眼差しでそう言い切った。

天真が思い出す場面がある。それは、あるトップスターの姿だ。

終演後、ビシャビシャに汗をかいて、風呂上がりのようにバスタオルを頭からかぶって楽屋に戻る姿を見ながら、じんわりとしか汗をかいていない自分を恥じた。真ん中で踊るスターは、こんなにもすべてを観客に向けて曝け出していた。自分には「やりきった感覚」ってあったかな、わが手のひらを眺めた。次の日からは「邪魔だ、はけろ」と言われるまで、馬鹿みたいに力んで演じてみたという。すると、たまたま観に来ていた振付家の先生に、「あんた、元気にやっていたね」と声をかけられたのだそうだ。

「力んで演じたのは、褒められるためにやっていたわけじゃないですけど、『汗かきたいな』と思って自発的にやったことで、誰かに見てもらえたり、認めてもらえたりっていうことはある。『どう求められているか』という分析はしつつ、自分が熱狂して楽しめる部分は何かを自問自答してやり切る。だから今、現状で悩んでいる人も、楽しめる何かを探してみて。どうか楽しんでほしいと思います」

もっともっと舞台を知りたい

天真の言葉でもひときわ印象に残ったのはこんな一節だ。「悪目立ちしないと、気づいてもらえない」。

誰に言われたわけでもなく始めた「おじさん」。それがいつしか、宝塚上層部から「脇役のトップを目指してほしい」とまで言われるように上り詰めた。天真は言う。

「ある意味『悪目立ち』していかなかったら、気づいてもらえないままでした。親のように応援してくださるファンの皆様は、いつでも味方なんです。温かい。だからこそ、『そうじゃない人たち』に自分がどう映るかを知り、その人たちに対しても魅せていく、突き詰めるところまでやらないと」

いくらタカラジェンヌでも、劇団を一歩出れば、人生を悩む人が多い。トップスターだって、一般社会に出てみれば、その名を知らない人もたくさん存在している。だから、ただただ、自らが励んできた道を「強み」と捉え、突き進むしかない。

退団前から、周囲からたくさん寄せられる悩み相談に乗ってきたという天真。「きっと、わたしなら競合しないので、安心して相談できたのでしょう」と笑うが、将来の不安や、自己をどうプロデュースして進むのか悩むジェンヌ、元ジェンヌは多いという。

「中学や高校を卒業してすぐに入る世界ですから、悩みは尽きませんし、自分に合った道を客観視できていない人も多い。退団しても社会にすぐに適応することは難しい。私自身がそれをよく知っている。でも彼女たちが持っているポテンシャルはいろんなジャンルに生かせると思うんです。ただのおせっかいなんですけど、そんなOGたちのセカンドライフを拡げられるお手伝いもできればって思っています」

自ら、宝塚から外の世界に飛び出したのは、舞台の世界をもっともっと知りたいからだ。そしていつか、古巣の宝塚歌劇団にも演じてもらえるような戯曲を書き上げたいからだ。そんな夢を抱く天真ならではの、後進への思いがみなぎる言葉を聞くことができた。

最強の開運日だと唱えられている「一粒万倍日」に、自分の会社を興し、ディナーショー興行や脚本執筆などに明け暮れる天真。二〇二一年十月十四日にはSNSで一般男性と結婚したことも発表。公私ともに充実の毎日だが、今、構想を練っているのは、「きょうのおじさん」という名の動画配信だという。

「気になったおじさんのダイジェストを自作自演でやるんです。とんがった動画ですよね」

そう言って、腹の底から笑う天真からは、エンターテイナーとして、はてしなく明るい「フラ」を感じたのだった。

天真みちる(てんま・みちる)

神奈川県厚木市生まれ。2004年4月、宝塚音楽学校入学。2006年、宝塚歌劇団に入団、花組配属。幅広く男役を演じる。また、タンバリン芸でも注目を集める。2018年10月、同劇団を退団。現在は自身の愛称を冠した「株式会社たその会社」社長として活動しており、舞台、朗読劇、イベントなどの企画・脚本・演出を手掛ける傍ら、自らもMCや余興芸人として出演。ディナーショーも定期的に開催している。オンラインサロン「天真みちるの歌(ん)劇団応援組」を開設。観劇を愛する人たちとのサロンを運営。著書に『こう見えて元タカラジェンヌです』(左右社)。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年11月号掲載〉