著者の窓 第24回 ◈ 穂村 弘『短歌のガチャポン』

現代短歌界をリードしてきた穂村弘さんが、「ふと思い出して嬉しくなったり、たまたま目に飛び込んできて『いいな』と思った」短歌百首を詰め込んだアンソロジー、『短歌のガチャポン』(小学館)が刊行されました。年齢もプロフィールも多様な百人の詠み手が三十一文字に込めた世界のきらめき。文字通り「ガチャポン」的なわくわく感が味わえる〝令和の百人一首〟について、穂村弘さんにうかがいました。

ガチャポンのような、短歌との偶然の出会い

──『短歌のガチャポン』とは面白い響きのタイトルですね。穂村さんは〝ガチャポン〟という言葉にどんなニュアンスを込めたのでしょうか。

まずガチャポンのもつ偶然性、みたいなものを意識していたと思います。ガチャポンは大枠のカテゴリーは決まっていても、実際回してみないと何が出るか分からない。そのふとした出会いの面白さですね。見開き二ページに作品と解釈が掲載されていて、そこでひとつの世界が完結するというのも、ガチャポンのカプセルみたいだなと思っていました。

それとこれは半ば無意識でしたが、短歌にまつわるある種のハイカルチャー感、短歌は高尚なものであるというイメージを、ガチャポンという言葉をぶつけることで、打ち消したかったのかもしれない。ガチャポンと一緒にするなと怒る人もいるでしょうけど、僕なんかはむしろ「ガチャポン最高」と思いますね。「児戯に等しい」という言葉は、悪い意味で使われることが多いけど、むしろそこに積極的な価値を見いだしたい。自分がこれまでやってきたことは、すべて児戯に等しいんじゃないかと思うことがあります。

──百首選定にあたっての基準やルールはありましたか。

基準というわけではないですが、結果的に〝長年大切にしてきた宝物のような歌〟は選びませんでした。心の中の飾り棚から選ぶんじゃなく、意識のブラックボックスからひょいっと拾い上げてくるという作業だったと思います。ふと思い出して、いいなと感じたもの。雑誌の最新号でたまたま目にして惹きつけられた作品なども、積極的に掲載するようにしています。作品選定の場においても、ガチャポン的な偶然性は入り込んでいました。

──いわゆる〝名作選〟や〝傑作選〟とはまた違った選び方をされたわけですね。

僕の好きな歌人といえば塚本邦雄、葛原妙子、寺山修司あたりですけど、今回はこの三人の歌を採っていないんです。著名な歌人なので誰が選んでも「大体このあたりが傑作だろう」という合意がすでにできあがっているし、自分の中でもどこか固定化している気がして。かれらの歌を入れるにしても、これまでキャッチしていなかった新しい部分を見つけてからだな、とは思っていました。

子供も高齢者も、等しく世界にアプローチできる文芸

──若山牧水、与謝野晶子などの日本近代短歌を代表する歌人から、市井のアマチュア歌人、獄中の死刑囚まで、書き手のプロフィールも十人十色です。

ざっくり明治以降から選んでいますが、近現代短歌の有名な人はそんなに採っていないんじゃないかな。誰かと思ったら子供だったり、死刑囚だったりする。書き手のバリエーションは多少意識しましたが、そもそも定型詩である短歌は、幼い子供やまったくの初心者でも傑作を書きうるというジャンルなんだろうと思います。

──穂村さんが選者を務めている『ダ・ヴィンチ』の「短歌ください」、『日経新聞』の「日経歌壇」に投稿された作品も掲載されていますね。ここにも偶然の働きを感じます。

一般投稿の歌にも素晴らしいものがたくさんありますよ。プロに比べてアマチュアは、一首にそれまでの人生を注ぎ込んでいますからね。歌に込められたエネルギー量が違うという感じがする。「真夜中のドライブ中に食べるグミ食べてもいい宇宙人みたい」(シラソ)なんて素晴らしいじゃないですか。「食べてもいい宇宙人」って何だよって思いますけど(笑)、不思議と伝わってくるものがある。真夜中の車の中で、すべてのモラルや法律が破られて、世界が新たな光を放ち始めるような一瞬をとらえた、すごい歌ですよ。

──作家の年齢も幅広いですね。「おふとんでママとしていたしりとりに夜が入ってきてねむくなる」(松田わこ)は七歳(当時)の少女が作った印象的な一首です。

考えてみるとしりとりって不思議な遊びですよね。言葉の「尻を取る」ってどういうことなのか、なぜ「ん」がついたら終わりなのか。しりとりで羅列される言葉は、社会的なフレームを逸脱していて、その言葉は呪術性を帯びているともいえる。それがこの歌では、短歌のもつ呪術性とも響き合っています。おそらく七歳の作者は、睡魔という眠りを擬人化した表現をまだ知らないんです。でもしりとりという呪術的行為の中に、夜がふいに「自分も入れてよ」と入り込んでくる。これはすごく本質を衝いたイメージだなと思う。

──「くちづけをしてくるる者あらば待つ二宮冬鳥七十七歳」(二宮冬鳥)など、高齢者が作った歌も味わい深いです。

「してくるる者あらば」という前提がいいですよね(笑)。おそらく待っても誰もキスしてくれないとは思うんだけど、そんな疑念や反論を吹き飛ばすほど、原文には凜とした美しさがあります。これは七十七歳という年齢に良さがある気もするんです。七十五歳でも八十歳でもこの味は出ないと思う。二宮冬鳥というお名前も、冬の鳥がキスを待っているようなイメージが浮かんでいいですね。七歳でも七十七歳でも等しく世界にアプローチしうる、韻文芸術のポテンシャルをあらためて感じました。

同時代でこんなことを考えている人がいるのか、と感動した

──作品の隠れた魅力を掘り起こすような、穂村さんの解説も読みどころです。「(7×7+4÷2)÷3=17」(杉田抱僕)という奇妙な短歌が、実はちゃんと五七五七七になっているという指摘には膝を打ちました。

良いところを見つけたら「これ素晴らしいよ」と人に教えたくなる。マニア気質なんでしょうね(笑)。数式の歌は音読してみて「かっことじわる」の部分が四句目になっていることに気がついて、ちょっと感動しました。振り仮名がないので正しい読みは分からないんだけど、短歌として成立させるならそう読むしかない。この歌は結構作るのが大変だったと思うんですよ。数式に署名がしてあるというあり得ない状況も、ちょっと異様な感じがして嬉しいですね。

──解説では作家のプロフィールや他の作品を紹介する場合と、使われている言葉や技法に着目する場合がありますね。

大体その二つのパターンですね。どちらにしても作品がもっとも魅力的に映る解釈を採用しているつもりです。鑑賞や批評に際しては、作家のプロフィールなどの周辺情報は遮断すべきという立場があって、僕も学生時代はそう教えられましたが、現実問題どんな人が作っているのか気になりますよね。看護師さんに熱い視線を注いだ歌を作っている宮澤賢治が、実人生でも入院先の看護師さんに恋していたとか、知っていた方が面白い。作家と作品は独立して存在しているのが理想なんでしょうが、まあいいのかな、くらいの立場ですね。

──平成以降に生まれた新しい世代の歌人も、多数取りあげられています。瑞々しい感性、新しい世界の切り取り方を賞賛されていますね。

「本当はメロンが何かわからないけどパンなりにやったんだよね」(砂崎柊)という歌を読んだ時に、すごく胸を打たれたんです。「パンなりにやったんだよね」って、どれだけまなざしが優しいんだと。これだけ理解されたらパンだって嬉しいですよ(笑)。結果、メロンとは似ても似つかないけど、メロンパンってよきものになっている。まったく単純な言葉で、新たなゾーンを開拓した作品だと思います。こんなことを考える人が同時代にいると思うと、すごく嬉しい。

──穂村さんは新しい表現に寛容なんですね。

そうありたいと思っていますけど、分からない時もあります。若い人たちの間で絶賛されているものが、自分にはそこまでいいと思えないと不安になりますね。逆に自分たちの世代にとって価値があったものが、今の若い人たちにとってはヤバい表現だったりもする。たとえば一九六〇年代、七○年代には男性同士の同性愛が、選ばれしものの特権として扱われましたが、今だとそういう取りあげ方は許されないでしょう。しかし自分の時代にはそれが良きものとされていて、時代の表現としての魅力を捨て去ることもできない。昨今の価値観の変化とどう折り合いをつけていくべきかについては、思い悩むことも多いです。

何かが起こりそうな予兆を感じたい

──大きな質問になってしまいますが、穂村さんが「いいな」「素敵だな」と感じるのはどういう短歌でしょうか。

それは常に一貫していて、世界の裂け目を感じさせてくれる、異変の予兆のような作品です。ほら、江戸川乱歩ってくり返し飽きもせずに、何か奇妙なことが起きそうな夕暮れ時の街角を描くじゃないですか。あのワンパターンになぜ心惹かれるのかといえば、我々はみんな不思議なことが起きるのを期待しているからですよね。世界がこんなものであるはずがない、もっと何かすごいポテンシャルを秘めているはずだと。世界が言葉でできているのなら、言語の変容によって世界に亀裂を生じさせることができる。だから僕は短歌や俳句に惹かれるんでしょうね。ただいくら異様な言語の連なりを生み出しても、それが技法化され、ルーティン化してしまうと見慣れた世界に取り込まれてしまう。永遠のいたちごっこです。僕がアマチュアの作る短歌が好きなのは、それが技法化されていない、一回性のものだからかもしれない。

──オーストラリア出身のアーティスト、メリンダ・パイノさんが手がけた巻頭のカラーイラストも、キュートでちょっと不思議なこの歌集のイメージにぴったりです。

彼女のイラストのファンだったので、描いてもらえて嬉しかったです。二十五首に絵をつけてもらいましたが、挿絵的な位置づけではないんですよね。英訳した作品は渡していますが、外国の方なので「北一輝と言われても」(※収録作品「たまらなく不安なのよと訪ね来て北一輝一冊借りてゆきたり」(道浦母都子)より)という感じだと思うんです(笑)。それもあって言葉とビジュアルの距離感が独特で、とても抽象度が高い絵があれば、短歌のモチーフそのものを描いたものもある。そうしたフリーな感じも、この本にはよく合っていると思います。

──今回『短歌のガチャポン』を編纂されて、どんなことをお感じになりましたか。また読者に伝えたいことはあるでしょうか。

短歌って面白いよ、ということですね。韻文・定型詩は面白いものだという思いを、僕は一貫して抱いています。最近は短歌ブームらしいですし、気軽に手に取っていただけるといいんじゃないでしょうか。ガチャポンとはいえ、選び方のハードルを下げたつもりはなくて、難しい歌も結構入っています。分からないものの魅力もあると思うし、本当はみんな難しいものが好きなんじゃないかという期待もあります。短歌はこの先、千年くらい後に自然科学が解明する世界の可能性を、韻文の形で暗示している芸術だという感覚が僕にはある。そうした暗示性によって表される世界の像は、人の心を打つものだと思うんですよ。短歌って結構いいじゃん、と感じてもらえると幸いです。

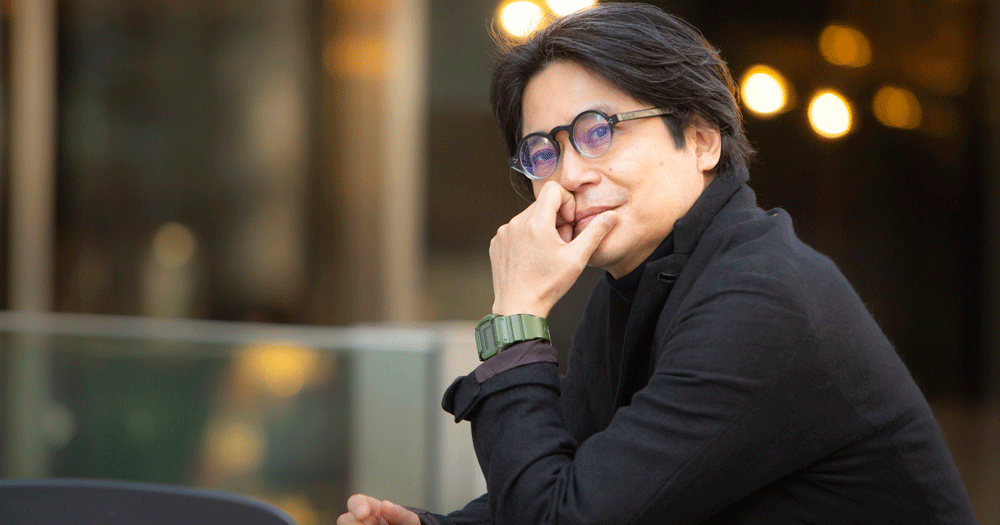

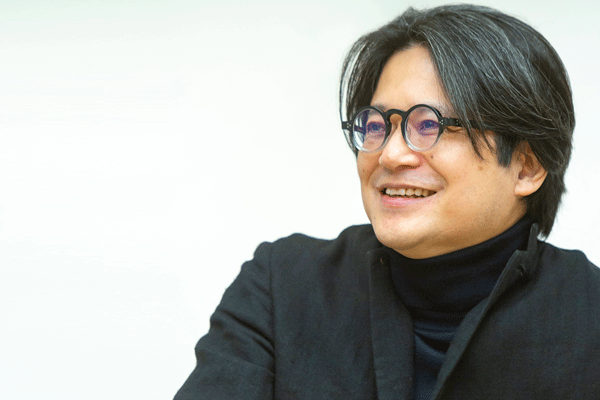

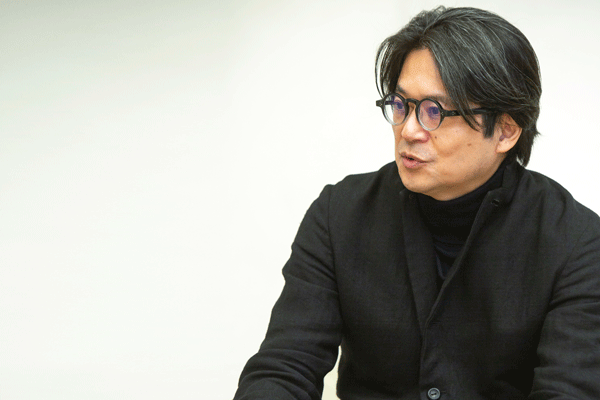

穂村 弘(ほむら・ひろし)

歌人。1962年札幌市生まれ。1990年、歌集『シンジケート』でデビュー。評論、エッセイ、絵本、翻訳など様々な分野で活躍している。『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』『世界音痴』『もうおうちへかえりましょう』『ラインマーカーズ』他著書多数。2008年、短歌評論集『短歌の友人』で伊藤整文学賞、2017年、エッセイ集『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、2018年、歌集『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。

(インタビュー/朝宮運河 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年3・4月合併号掲載〉