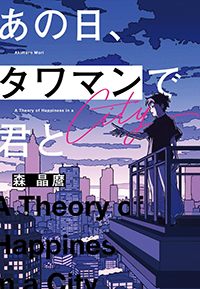

著者の窓 第46回 ◈ 森 晶麿『あの日、タワマンで君と』

20代の経験をベースに、自分なりのタワマン文学を

──今年デビュー14週年を迎える森さんですが、意外にも小学館から単行本を出されるのはこれが初めてなんですね。

そうなんです。執筆のきっかけは2022年に出した『超短編! ラブストーリー大どんでん返し』(小学館文庫)というショートショート集。その本の刊行時、大山誠一郎さん、青崎有吾さんとどんでん返しについて鼎談をさせてもらったんですが、そこでちょろっと〝こんな作品を書きたい〟という希望を口にしたんですね。担当編集者さんが反応してくれたら儲けものだなという狙いがあったんですが、まんまと反応してくださって(笑)。何でも希望は口にしておくべきだなと実感しました。

──今回の作品も〝ラブストーリー〟ですし〝大どんでん返し〟でもある。作風的にショートショートと繋がっているところはありますか。

大いにありますよ。小学館さんでショートショートを書かせてもらうまでは、不可解な謎を名探偵が解き明かす、というタイプのミステリを主に書いてきたんです。そのせいで良くも悪くも作家的イメージが固まってしまったし、書いている側にも飽きが生じていた。そんな時にショートショートを一冊書いてみたら、まあ楽しいんです。長年作家をやってきて、まだ自分には開けていない扉がたくさんあることに気がつきました。これまでは円グラフの20パーセントくらいの領域を一生懸命塗りつぶしてきたけど、小説ってもっと広いものだよな、と残り80パーセントに目を向けることができた。そういう意識の変化は、今回の作品にも反映していると思います。

──新作『あの日、タワマンで君と』の本の帯には「タワマン文学×恋愛ミステリ!」とあります。最近流行のタワマン文学を意識されたところはあったんでしょうか。

いえ、タワマン文学をやろうと思ったわけではなくて、ミステリとしてのフレーム、枠組みの部分を先に決めていって、それに見合った装置がタワマンだったという順序ですね。他の舞台でも成立するとは思うんですが、タワマンを舞台にすることで、その仕掛けがより効果的になる。

また、ミステリ的な部分とは別に、韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』のような物語をやってみたいという思いもありました。あの映画の面白さは、富裕層の生活にどん底の暮らしを送っている人たちが入り込むという構図の妙だと思うんですが、タワマンを使っても同じような構図を描くことができるんじゃないかと。そうした諸々の事情が重なって、タワマンを舞台にすることにしました。

──物語の舞台になるのは、47階建てのタワーマンション〈六本木ハイエストタワー〉の最上階。タワマンを描くうえでリサーチはされましたか。

実は20代の頃、コピーライターとして働いていた時代に富裕層向けのマンションの広告をたくさん担当したんです。コピーを書くために都内の億ション、タワーマンションに何度も足を運びましたし、設備仕様にもかなり詳しいんです。もちろん作品を書くにあたってリサーチし直しましたが、ベースとしては当時の知識が役に立ちましたね。

当時、自分ではとても買えそうもない高級マンションの広告コピーを、富裕層の人たちに向けて作るのはなんとも複雑な気持ちで、鬱屈した日々を送っていました。仕事帰りに高級ホテルのロビーに座って、つかの間の富裕層気分を味わってみたり(笑)。そういう当時の気持ちを落とし込めば、自分なりのタワマン文学ができるだろうという思いがありました。

お金はなくとも、自由を持つことはできる

──主人公の山下創一は26歳。大学卒業後は就職せず、フードデリバリーサービスの配達員として気楽な、しかし経済的にはやや不安定な生活を送っています。主人公を配達員にしたのはなぜですか。

タワマンに住む富裕層を現代社会のひとつの象徴とするなら、ある意味それと正反対に位置しているのがフードデリバリーの配達員じゃないかと。そうした格差の構図は、あえて分かりやすいものにしています。タワマンに出入りして不自然さがないという点も、この物語にはぴったりでした。

──公共料金の支払いには困っても、創一は決して悲観的にならず、都内を自転車で走り回る暮らしを楽しんでいる。彼のキャラクターを描くうえで気をつけたことは。

自分が20代の頃を思い出してみると、お金も時間もなかったし家も狭かったけど、結構楽しくやっていたと思うんです。たまの休日に散歩をすれば、目の前にはいろんな景色が広がって、つかの間の自由を感じることができた。経済活動から離れたこういう時間を持っていることで、人生の楽しさって変わってきますよね。今の若い人たちだって色々厳しい状況にあるかもしれませんが、きっと自分なりの楽しさを見つけているはず。だから創一も、〝みじめな貧困層の青年〟という一面的な描き方はしないようにと思っていました。

──物語は創一が、〈六本木ハイエストタワー〉の47階に料理を届けることから始まります。部屋に住んでいたのは若き富裕層の多和田彗都。彼は強引に創一を部屋にあげ、「友だちだろ?」と笑いかけてくる。人なつこさと危うさが共存した、印象的なキャラクターですね。

多和田のキャラクターも、ミステリの効果を最大限にすることをまず考え、そこからの逆算で決めているんです。創一とは年齢も背格好も近いけど、経済的には天と地ほどの違いがある。イメージしたのは映画『ジャンゴ 繋がれざる者』のレオナルド・ディカプリオとか、『ファイト・クラブ』のブラッド・ピットのような感じ。明るさと狂気が入り交じっていて、何をしでかすか分からないという人物です。邦画だと『ディストラクション・ベイビーズ』の柳楽優弥さんとか。マッチョではないんだけど、どこか危険な感じを漂わせるキャラクターとして、多和田を描いています。

──多和田の娯楽につき合わされていた創一でしたが、やがて47階から見える景色に心を奪われます。その時、多和田がリビングに入ってきた女性・玲良を「婚約者」だと紹介してくる。しかし創一が目にしたのは間違なく高校時代の想い人、静香でした。

創一はなるべくしょうもない人間にしようと思っていました。彼のような行動を取る人間は、そこまで高潔でも考え深くもないだろうと。うちの息子が作品を読んでくれて「この主人公、将来大丈夫?」と心配していましたが、そのくらいふらふらしている(笑)。物語の展開上、あえてそう描いている部分ではあるんですが、それが創一の魅力でもあるのかなと思います。

かつてないパターンの大仕掛けには自信あり

──その日の出来事をきっかけに、多和田と関わりを持つようになった創一。多和田は彼を親友のように扱い、さまざまな楽しみを提供してきます。「こんなのは友情でも何でもない。すべては幻想だ」と思いつつ創一が47階に通い続けるのは、思い人の存在があったから。しかし縁のなかった富裕層の暮らしに、少しずつ馴染んでいく……。このあたりの心の機微はひとつの読みどころですね。

ありがとうございます。よく「ミステリなのに、文学としても読める」みたいな言い方があるじゃないですか。僕はあれがすごく嫌なんです。むしろミステリこそが文学だという気持ちがある。教科書の中の文学史で、江戸川乱歩が〝こういう人もいた〟という感じで小さく扱われているのが、いまだに納得がいかないんですよ(笑)。いつもその構図をひっくり返してやるぞという気持ちで書いているんですが、本作は特にそれが強いですね。仕掛けの部分と心境描写、風景描写が分かちがたく結びついていて、ミステリであることによって文学になっているという作品。それを目指しています。

──そんなある日、多和田が創一にしてきた提案。それはお互いの生活を交換しようというものでした。ここから物語はさらに思いがけない方向に転がっていきます。

先行例として意識したのは、作中でも触れていますが、パトリシア・ハイスミスの『リプリー』です。あれに連なるような物語を、令和の時代を背景に書いてみたかった。前半はわりとじっくり話が展開しますが、「入れ替わり」という要素が出てきて以降はサスペンス色が強まって、創一の身に次々とトラブルが降りかかる。ページをめくる速度が2倍くらいになるようなつもりで、後半はエピソードを盛り込みました。

──ミステリ的な部分については一切触れることができないのですが……、緻密で大胆な仕掛けにとにかく驚きました。

そろそろ中堅作家ですし、派手なことをやらないと注目してもらえないんです。一点集中で大きな仕掛けを施しました。自信があるかと問われればもちろんありますよ。これまでにあるパターンのように見えて、実はまだ誰もやっていないことに挑戦できたと思います。その仕掛けを効果的に見せるために、謎解きシーンには気をつけました。言葉を費やしすぎると説明的になってしまうし、かといって説明が少なすぎても伝わらない。ぎりぎり最小限のページ数で、鮮やかな効果が生まれるように工夫しています。

森晶麿は正しかった、と言わせたい

──創一、多和田、玲良。それぞれの抱えた事情がタワマンの47階で交錯し、数奇なドラマを描き出す。隅々まで考え抜かれた構成に唸りました。

以前からミステリには、大きく二つあると思っているんです。ひとつはオートマタ型で、もうひとつがスプーン型。オートマタ型というのは機械仕掛けのように、謎や仕掛けがはっきりしていて、「なぜそうなる」「誰が犯人か」という目に見えるミステリ。僕がこれまで書いてきた作品の大半がこのタイプです。スプーン型というのは、形と機能が一体化しているタイプのミステリのこと。スプーンの曲線美が機能性の追求からきているように、ミステリの仕掛けと小説としての面白さが結びついていて、この物語でないとこの仕掛けは成功しない、という作りになっている。そして『あの日、タワマンで君と』は、自分なりの完璧なスプーンを目指したものです。

──結末まで読んで、森さんらしい恋愛ミステリなのだとも感じました。恋愛を描くということに対するこだわりは?

恋愛ミステリ以外にも、森晶麿の作風と呼ばれるものがあると思うんですね。ペダンティックな要素だったり、バディものの面白さだったり。本作はそれらのカードをあえて手放して、恋愛ミステリというカード一枚だけを残しました。それは恋愛を描くことへのこだわりというより、恋愛ミステリが軽く見られていることへの憤りかもしれませんね。恋愛要素があると、コアなミステリファンの人たちにスルーされがちなところはあるので。今回恋愛もので、かつ本格ミステリとしてもハイレベルなものを世に問うことで、僕のこれまでの歩みを肯定したいというか、「森晶麿のやってきたことってすごいんじゃないか」と再認識してもらえたらと願っています(笑)。

──これまでの森ミステリファンも、新しい読者も楽しめる作品だと思います。ではこれから本を手にする皆さんにメッセージを。

本のカバーには「A Theory of Happiness in a City」と、英語のサブタイトルを入れてもらいました。現代人にとっての幸せとは何かという物語にもなっていますので、色々なことを感じてもらえたら。そのためにはできるだけ予備知識なしで、ネットのレビューなども検索せずに読んでみてください。これまで僕を推してきてくださった皆さんに伝えたいのは、この本のある部分がデビュー作の『黒猫の遊歩あるいは美学講義』の台詞と響き合っているということです。13年あまりいろんなミステリを書いてきましたが、根底にあるところは変わってないんだなと思っていただけたら幸いです。

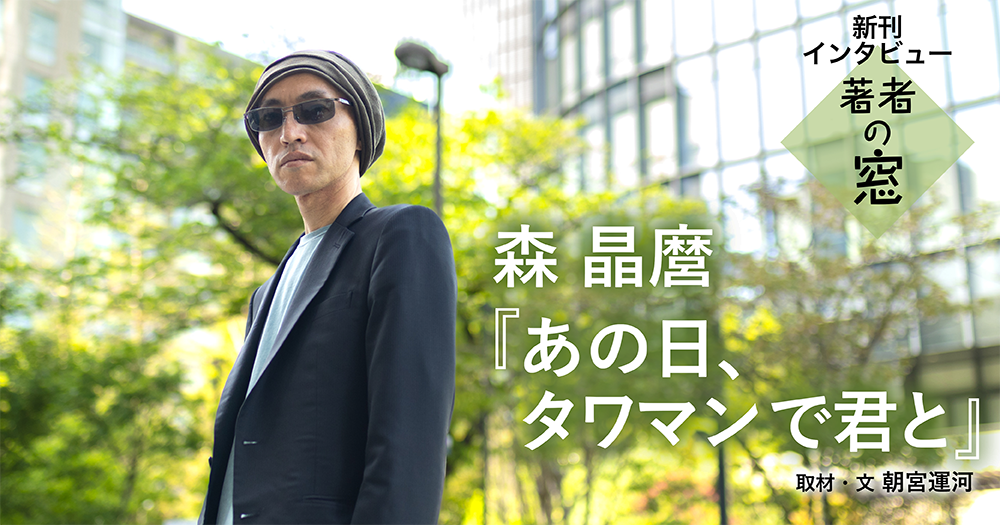

森 晶麿(もり・あきまろ)

1979年、静岡県浜松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティー賞を受賞しデビュー。他の著書に「偽恋愛小説家」シリーズ、『切断島の殺戮理論』『超短編! ラブストーリー大どんでん返し』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』がある。