著者の窓 第8回 ◈ 佐藤賢一『最終飛行』

『星の王子さま』の著者サン゠テグジュペリの半生を描いた佐藤賢一さんの長編『最終飛行』(文藝春秋)が話題を呼んでいます。第二次世界大戦中、人気作家だったサン゠テグジュペリは四十代になって自ら志願して危険な戦場に戻り、偵察飛行中に命を落とします。彼を大空に駆り立てたものは何だったのか。激動の時代に翻弄されながら、理想と愛に生きた飛行士作家の姿を鮮烈に浮かびあがらせたこの作品について、佐藤さんにうかがいました。

生活者としての実体験を盛りこんで

──『最終飛行』は、フランスの作家サン゠テグジュペリ(一九〇〇〜一九四四)の半生に迫った長編小説です。佐藤さんといえば『小説フランス革命』など中世・近世のフランスを舞台にした作品のイメージが強いですが、サン゠テグジュペリにも以前から関心をお持ちだったのでしょうか。

私も彼については「『星の王子さま』を書いた人」という知識しか持っていなかったんです。でも歴史を学ぶためフランスに足を運ぶようになって、現地では想像以上にポピュラーな存在だということを知りました。五十フラン紙幣には肖像が刷られていましたし、ルーヴル美術館の地下街にはサン゠テグジュペリのグッズを扱っている一画があって、お土産の定番みたいになっているんです。フランス人にとってとても身近な、国民的作家なんですね。以来ずっと気になる存在ではありました。

私はこれまでフランス史を題材にした小説をいくつも書いてきました。中世からスタートして、ときおり古代に戻りつつ、近世までやっと辿り着いて、フランス革命やナポレオンの時代を書き終えることができました。この先しばらく二十世紀を書いてみたいという思いがあり、その題材として頭に浮かんだのがサン゠テグジュペリでした。フランス人と彼の関係を、あらためて問い直してみたいと思ったんです。

──物語で扱われているのはフランスとドイツとの戦争が始まった一九四〇年から、サン゠テグジュペリが戦場で帰らぬ人となった一九四四年までの数年間です。晩年に注目したのはなぜなのでしょうか。

私がこの小説で書きたかったのは、サン゠テグジュペリの最終飛行なんです。彼は小説家であると同時に飛行士でもあって、その文学は飛ぶことと密接に結びついていました。『夜間飛行』では民間パイロットだった過去が、『人間の土地』では冒険飛行の世界が、そして亡命先のアメリカで書かれた『戦う操縦士』ではフランス空軍に志願した経験が色濃く反映しています。当然、その先も書かれるはずだったんですが、彼は戦線に復帰してそこで亡くなってしまう。だからラスト・フライトについては文章にできなかったんですね。その空白部分を私なりに書いてみたい、というのがこの小説の狙いでした。それで扱う時期も亡くなる直前の数年に絞られることになりました。

──歴史の空白に挑んだわけですね。彼はなぜそこまで空を飛ぶことにこだわったのでしょう。

少年時代に飛行機に魅せられてパイロットになったサン゠テグジュペリにとって、飛ぶことは存在理由そのものだったんでしょうね。飛行機に乗ることは、自分らしく生きることに等しかった。しかしそれだけじゃないな、とこの小説を書いていて気づきました。彼は作家でありながら、言葉なんて意味がない、書くだけじゃ世の中は変えられない、といった発言をしているんです。おそらく彼は飛ぶことで、言葉に裏づけを与えようとしていたんじゃないでしょうか。発言には行動が伴わなければいけない、と考えていたところにサン゠テグジュペリの特徴があるように思います。

名作に結晶化された恋多き人生

──フランスを愛してやまないサン゠テグジュペリは、今作品の中では理想家肌で情に厚い一方、わがままで寂しがり屋の一面も持っています。こうした人間味のあるキャラクターはどのように生まれたのですか。

歴史上の人物を描く時はいつもそうですが、私は意図的にキャラクターを作ろうとはしないんです。できるだけ先入観は抱かずに、フラットな状態でひたすら資料を読み込んでいく。するとその人の顔が段々見えてくるんですね。まるで親しい友だちのように「もしこの場にいたらこんな発言をするだろうな」と想像できるようになる。そこまでくれば、あとは物語の中で勝手に動いてくれます。サン゠テグジュペリは本人が書き残した文章が多くありますし、写真などの資料も豊富なので、中世フランスの人物を書くよりは想像しやすかったですね。

彼は処世術や妥協とは無縁に、自分の好きなように生きた人です。わがままに困らされた人たちもいるでしょうが(笑)、その性格が文学的才能と結びつき、理想とヒューマニズムに溢れた作品に結びついた。そこが面白いところだと思います。

──意外だったのは、フランスでも亡命先のアメリカでも常に愛人がいたことです。『星の王子さま』の作者はこんなに恋多き男性だったんですね。

『星の王子さま』の中で美しいものとして描かれているバラの花が、妻のコンスエロの比喩であるとはよく言われることですよね。作中のバラと同じようにコンスエロも気分屋で病弱、イメージが重なるところが多いんです。そこだけ取り出すと美しい夫婦愛の物語のようですが、有名な「大切なものは目に見えない」というフレーズは、ニューヨークで出会った別の女性との関係から生まれているんです。アメリカ亡命中、彼はフランス語ができない女性と恋をして、言葉は通じないのに心が通じるという経験をしたという(笑)。『星の王子さま』に結晶化された美しい世界は、多くの恋愛経験が背景にあるんですね。

──なかでも年下の妻・コンスエロとの夫婦関係は興味深いですね。

あれだけ喧嘩をくり返して、お互いに愛人もいるのに離婚はしない。おそらくお互いに強く惹かれる部分はあったんでしょうね。でも相反する部分もあって、一緒にいるとぶつかってしまう。ちなみにコンスエロはサン゠テグジュペリの死後、『バラの回想』という夫婦の日々をふり返った回想録を出しました。邦訳もされており、この小説でも参照しています。

死を予感させる『星の王子さま』の結末

──ナチス・ドイツに侵略されたフランスを逃れ、アメリカに亡命したサン゠テグジュペリ。しかしドゥ・ゴール派にもヴィシー派にも与しなかった彼は、亡命フランス人社会の間で孤立してしまいます。

当時アメリカに亡命していたフランス人は、一定の社会的地位にある人たちや芸術家・文化人が多かった。一方、サン゠テグジュペリは空軍兵士として戦場に出ている。この差は大きかったでしょうね。亡命フランス人たちはドゥ・ゴール派とヴィシー派に分かれて対立していたわけですが、おそらくサン゠テグジュペリにはそれが空しいものに見えていたはずです。彼が愛しているのはフランスであって、特定の派閥ではなかった。そして行動を伴わない口先だけの愛国心には、意味がないと思っていたんじゃないでしょうか。

──そうした状況下で書かれたのが『星の王子さま』でした。おとぎ話のような物語には、当時の社会情勢が色濃く反映されていたんですね。

そうなんです。当時の読者はほとんど気づかなかったでしょうけど、よく読むと彼の政治的なメッセージがうかがえる小説なんですね。王子は自分の星を飛び立って、さまざまな星を訪ねます。そこにはいばってばかりの王様がいたり、うぬぼれやがいたりします。これは安全圏で国民を導くドゥ・ゴールや、言葉の遊戯にふける亡命フランス人たちを表しています。そして彼らの星にはバラが咲いていない。つまり国民不在の、観念的な国に過ぎない、と批判を加えているんです。王子の星はバオバブの木に襲われていて、それを取り除くには羊が必要だと。バオバブはドイツ・イタリア・日本の枢軸国のことで、羊はアメリカの軍事力を指しています。

──サン゠テグジュペリは星の王子が死ぬというラストにこだわった、というエピソードも紹介されていますね。

王子は魂となって、バラの咲く自分の星へ帰っていく。ここには戦場に復帰しよう、苦しんでいるフランス国民とともに生きよう、というサン゠テグジュペリの決意が滲んでいます。次に戦場に出たら生きては戻れないという予感が、彼の中にあったのかもしれませんね。

二つの世界を結びつける役目を担って

──アメリカでの安全な暮らしを捨て、サン゠テグジュペリは北アフリカのフランス空軍に復帰。偵察機のパイロットとして危険な戦場を飛び続けます。そして一九四四年七月三十一日、運命の時が訪れます。

七月三十一日の最終飛行についてはいくつかの目撃証言があります。サン゠テグジュペリを撃墜したとされるドイツ軍パイロットは、背後からいきなり攻撃されたと証言しているんですが、サン゠テグジュペリが乗っていたのは偵察機なので、自分から攻撃したとは考えにくい。一方、地上にいたフランス人の子どもは、偵察機が急降下してきて驚いた、と話しています。これらの状況は何を表しているのか。資料を読み比べて、サン゠テグジュペリに何が起こったのかを自分なりに考えてみました。歴史の謎を解くといったら大げさですけど、矛盾のない答えは書けたんじゃないかと思います。そのうえで彼が最後にどんな景色を見、何を考えたのかを想像しました。

──「哀しいくらいに違う二つの世界を、和して結び合わせる」。物語の結末近くに置かれたこの言葉が、サン゠テグジュペリの波瀾の人生を象徴しているように思います。

彼はもともと飛行士として、地上と空を結びつける仕事に就いていました。でももっと大きな意味で、二つの世界の仲介者であったように思います。ドゥ・ゴール派とヴィシー派、言論人と名もなきフランス国民というかけ離れた存在を結びつけることが、自分の役目であると自覚していたのではないでしょうか。それこそが彼が危険を顧みず、飛び続けた理由だった。私はそう考えています。

──当時のフランスの状況は、さまざまな「分断」が叫ばれる現代社会にも通じるところがあるような気がします。サン゠テグジュペリという存在が、私たちに投げかけるものは大きいですね。

意図したわけではないのですが、現代と響き合う作品になったなと思います。近年はSNSの普及によって、誰でも自分の意見を発信することができるようになりました。そこでは極端な意見ほど拡散されやすく、意見の対立が起きやすい。SNS上の議論を見ていると、戦時中に亡命フランス人がアメリカでくり広げた空虚な論争が、日常化してしまっているような不気味さを感じます。でも極端ではない意見を抱いている人、そもそもSNSで発信しない人もたくさんいる。そういう人たちの声にも耳を傾ける必要があるんじゃないでしょうか。

名もなきフランス国民に心を寄せ、一飛行士として生きようとしたサン゠テグジュペリの葛藤を知っておくことは、決して無駄なことではないと思います。彼の人生を知ったうえで『星の王子さま』などの作品も読みなおしてみると、また新たな発見があるかもしれません。

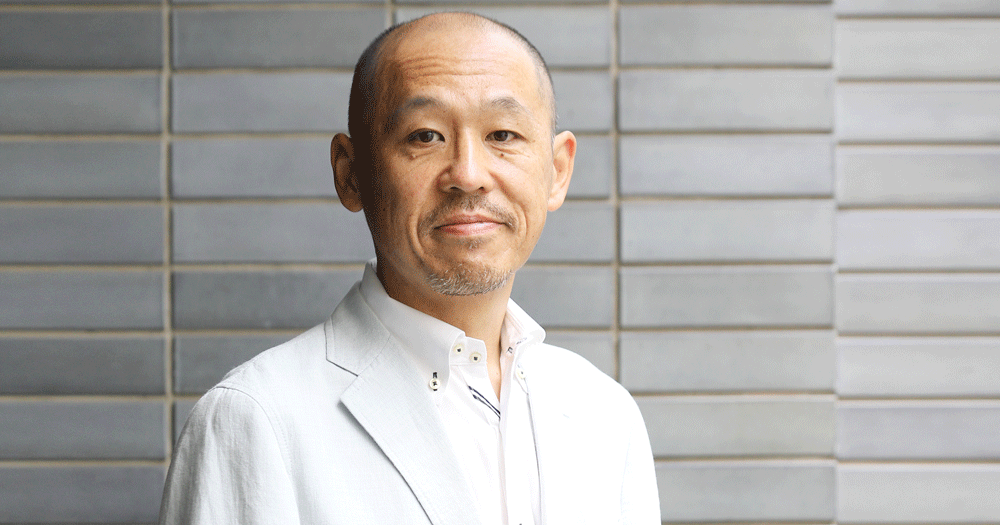

佐藤賢一(さとう・けんいち)

1968年山形県鶴岡市生まれ。東北大学大学院でフランス中世史を専攻。93年『ジャガーになった男』で小説すばる新人賞、99年『王妃の離婚』で直木賞、2014年『小説フランス革命』で毎日出版文化賞特別賞、20年『ナポレオン』全3巻で司馬遼太郎賞を受賞。主な著書に『傭兵ピエール』『双頭の鷲』『オクシタニア』『女信長』『ハンニバル戦争』『日蓮』など。ノンフィクションに「フランス王朝史」シリーズ、『テンプル騎士団』『ドゥ・ゴール』『よくわかる一神教』などがある。

(インタビュー/朝宮運河 写真/田中麻以)

〈「本の窓」2021年8月号掲載〉