採れたて本!【海外ミステリ#34】

ベンジャミン・スティーヴンソンはオーストラリアから送り込まれた謎解きミステリーの刺客だ。邦訳第一作『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』では冒頭にロナルド・A・ノックスが百年近く前に作った探偵小説を書く上でのルール「ノックスの十戒」を引用し、読者にフェアプレイでの謎解きゲームを約束する。年末ランキングでもベスト10入りを果たし、第78回日本推理作家協会賞翻訳部門の最終候補作に残った。

その魅力はやはり、語り手であるアーネスト(アーニー)・カニンガムにある。言葉を選ばずに言えば、この語り手、かなりウザい。スタンダップコメディアンである著者の経歴が生かされたのかもしれないが、「信頼できる語り手」を自認するアーニーはその実、細かすぎる手掛かりを読者の前に晒して絶えず読者を混乱させる。ボケやくすぐりも入れ続ける。この語り口が肌に合ったら、ページをめくっている間ずっと楽しい。そういう語り手なのだ。

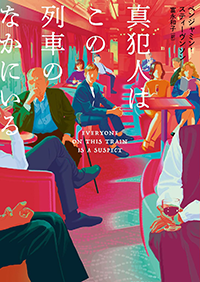

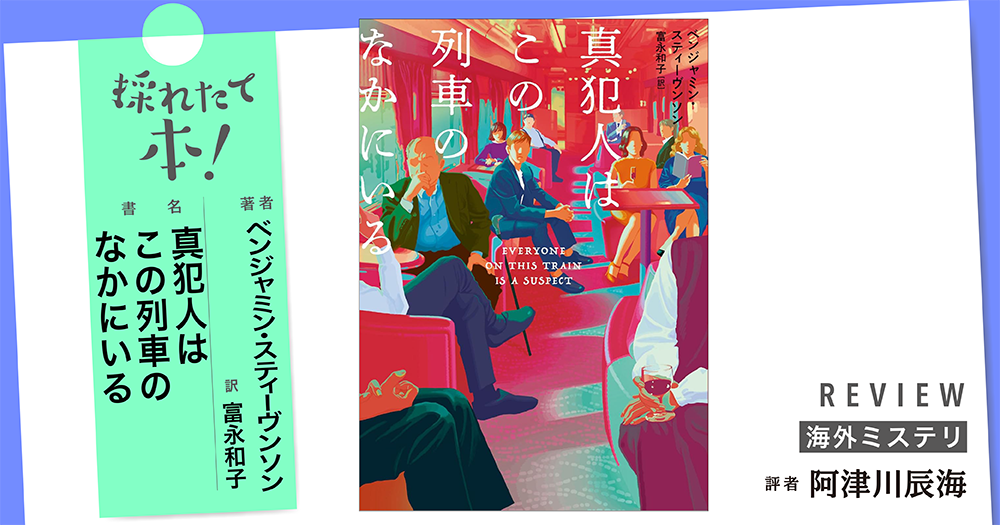

第二作『真犯人はこの列車のなかにいる』でも、その魅力は健在である。〝本書には、あらゆる形を含めて、犯人の名前はここから百三十五回出てくることを前もって知らせておこう。〟(p.19)という宣言に面食らわない人間はいないだろう。

今回冒頭で引用されているのは、ノックスと同時期にルールを作ったS・S・ヴァン・ダインの「二十則」の一部だ。事件が起こるのは、オーストラリアを縦断する列車での三泊四日の旅でのこと──『オリエント急行の殺人』を思わせる楽しい舞台装置も素晴らしい。

前作では『ぼくの家族は~』というタイトルにもある通り、アーニー自身の家族が容疑者となっていた。アーニーに負けずとも劣らない嫌味な性格の家族たちが作品を牽引していたが、今回は列車に乗り込んだ複数人の作家たちが舞台を彩る。ほんと、どいつもこいつも性格が悪いのだ。この個性豊かな作家たちの描写を読むだけでも楽しい。アーニーがある作家に☆1のレビューをつけられるくだりなどは、思わず笑わされる。

さて、肝心の謎解きである。前作『ぼくの家族は~』は、かなり大胆な宣言であるがゆえに、厳しい目で見るとフェア性に疑問が残ったが、作者の魅力は、むしろ敷き詰められた伏線を高速で組み上げる手数の多い謎解きにある。意外な真犯人も、伏線の技術の延長で導かれるのだ。

では、今回はどうか。今回もまた、手数の多さ、伏線の妙味は健在だ。人物関係をスライドパズルのように動かしながら事件の構図を読み解いていくところには、単なるつるべ打ちに終わらない構成力が感じられる。そして──フェアなのだ。これはうっかりしていた自分が悪いと白旗を上げさせられる、そんなフェアプレイになっている。そしてこのフェアプレイは、やはり、アーニーの人柄あってのものだろう。ぬけぬけとして、飄々としている。ウザくてたまらないけれど、また、会って話を聞きたくなる。そんな人なのだ。

評者=阿津川辰海