田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第35回

「すべてのまちに本屋を」

本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ

朝晩はだいぶ涼しくなりました。ゆったりと読書をするのにもいい季節を迎えます。そうです、今年も読書の秋がやってきました。

最近、出版業界についての話題に触れる機会が多かったので、今回は「NPO法人読書の時間」が実施している読書推進活動の出前授業「読書の時間」の活動について書かせていただこうと思います。

本連載ではこれまで読書推進活動の出前授業「読書の時間」について書かせていただいているので、お読みいただいてご存じの方もいらっしゃると思いますが、あらためて少しだけご説明をさせていただきます。

NPO法人読書の時間は、「これからの読者を育てる」ことを目的に、出版業界全体のコミュニティの力で、子どもたちと本を、学校と社会をつなぎ合わせたいと考え、子どもたちに本と読書について考えるきっかけとして、全国各地の小学校に出向き、「読書の時間」という出前授業を提供させていただいている。

本は素晴らしい、本を読むことはいいことだ、という一方的な押し付けや、本から教訓やしつけなどを直に導くという短絡的な提案ではなく、それまで与えられるものであった本が、何かのきっかけや過程を経て、子どもたち自身の意思で選ばれ読まれるようになった時、それぞれの子どもたちの本当の意味での読書が始まるのではないかと我々は考え、その一助になれるような活動を続けている。

今夏より、出前授業の説明書やワークショップで使用する教材を専用サイトから気軽にダウンロードできる環境整備を進め、NPO法人読書の時間の講座を受講した全国各地の皆さんによって、それぞれの地域の学校に出向き、出前授業をしていただくところまで辿り着いた。NPO法人読書の時間の構成メンバー全員が兼業であることやリソースの問題もあり、すべての出前授業のお申し出に応えることができない課題解決と、導入していただく学校側の費用面での負担軽減にもつながることから、来年度以降はより多くの学校現場での新方式での実施を目指しており、ここからが読書推進活動の出前授業「読書の時間」の新章の始まりだと思っている。

去る9月25日・26日の2日間の日程で、広島県三原市を訪れた。三原市は、一昨年、三原市立中央図書館で出前授業「読書の時間」を開催させていただいた後、司書研修でもお声がけいただくなど交流を続けてきた自治体である。

この間、積極的に地域の学校との連携を進めてこられた三原市立中央図書館・苅山和美館長が中心となり、市内の小学校での出前授業「読書の時間」の開催を関係各所に働きかけてくださり、今回の三原市立本郷西小学校(朝原啓一郎校長)での開催に辿り着いた。公共図書館と学校図書館が連携した形での出前授業「読書の時間」の開催は初めてであり、ここまで粘り強く調整いただいた苅山館長をはじめとした中央図書館関係者の皆さんと、受け入れていただいた本郷西小学校・朝原校長や学校関係者の皆さんにあらためて感謝を申し上げたい。

本郷西小学校は、三原市の中心市街地から車で約30分の中山間地域にある公立小学校である。読書教育を学校教育の大きな柱としていることを事前の打ち合わせでうかがっており、楽しみにしていたのだが、実際に訪問し、校内のいたるところに施された本と出合う仕掛けが楽しく、出前授業に来ていることを忘れて見学させていただいた。

本郷西小学校ということもあり、〝「ほんにし」たしむ図書館〟をスローガンにしているそうだ。朝原校長から、図書館という場所だけではなく、校舎すべてを図書館として活用している、と説明いただいた通り、中央玄関正面にも、職員室の掲示板にも、各教室の入り口にも、渡り廊下にも、たくさんの本が展示されており、児童は校内のいたるところで自然に本と出合うことができる環境がつくられていた。訪問時には、9月のテーマが「お月見」ということで、テーマに沿って選書された様々なジャンルの本が校内いたるところに置かれていた。

校内を巡った後、図書館に向かうと、あいにくの雨空の大休憩時間というタイミングもあったのだろうが、たくさんの児童が本を借りに来ていて、休憩時間ギリギリまで本を読む姿があった。読書意欲と来館者数アップ、使いやすい書架配置とワクワクするコーナーづくりを目指し、「みんなの図書室」リニューアルプロジェクトを立ち上げたそうだ。移転・リニューアルした三原市中央図書館から、旧図書館で使用しなくなった大型書架を譲り受け、展示スペースを大幅に拡充したことで、子どもたちの目線に表紙を出して展示される本が数多くあり、これは子どもたちも手に取りやすいだろうな、と思う工夫が施されていた。

何より、行ってみたくなる環境づくりの一環として、景観を眺めながらの「『ゆったり』読書スペース」は、すごく素敵な空間だった。「図書室に入ると絵本の世界に浸れる。」をテーマに、窓全面に水性クレヨンで描画した絵本の世界越しの外の景色がきれいで、ついつい座って本を読みたくなる空間だった。当初は、教職員の皆さんが描いていたそうだが、今は6年生が描画しているという。きっと、5年生は来年どんな絵本の世界を描こうかと構想を練っているのではないだろうか。窓ガラスに描かれていることで、校舎の外からでも図書室の場所が分かるような仕掛けとなっている。

他にも、「先生のおすすめの1冊」「おすすめ本ポスター」「キャラクター投票」など、児童が主体的に読書と本に親しむことができるような環境がつくられていることに驚かされた。

話を出前授業「読書の時間」に戻そう。

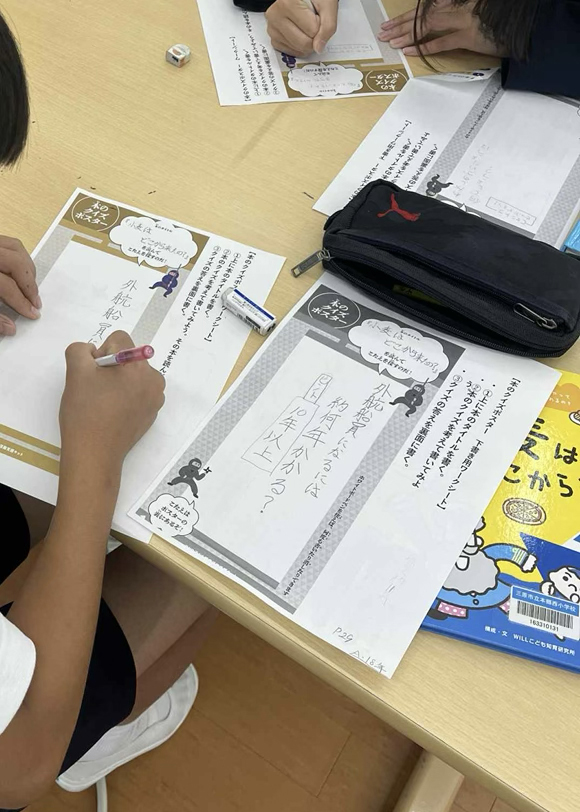

今回は、5年生の児童の皆さんと、「新しい本と出合う」ワークショップと「読書を考える」ワークショップを行った。しかも、読書の時間としては初めての授業参観での出前授業であった。

「新しい本と出合う」パートは、ランダムに配られた本を開き、クイズポスターをつくるワークショップとなっている。自分では選ぶことがないジャンルの本を読み、知らない世界に触れるきっかけや、クイズをつくる・解くという目的を通して本を使って調べるきっかけ、クイズを出し合うことで子ども同士の交流の創出を目的にしているワークショップなのだが、今回はさらにつくったクイズを保護者の皆さんに解いてもらうことにしていたので、より熱心に本を読み、クイズを考える姿が見られた。

それぞれのクイズを見せてもらったが、なんとも難しいことよ。続く授業参観で、子どもたちがつくったクイズを解く保護者の皆さんも、難問に四苦八苦していたが、子どもたちがヒントを出したり、本を開いて解説したりしている姿を目にし、コミュニケーションツールとしての本の可能性を感じることができた。

ワークショップに使用した書籍の選書は司書の皆さんにお願いしていた。総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、技術、産業、芸術、言語、文学の10の図書分野から、季節感と時事ネタを交えて選んでくださった。次回以降は、選書してくださった司書の皆さんが、出前授業「読書の時間」を引き継ぎ、市内の各校での実施を検討してくださるという。

「読書の時間」は、様々な立場で本の周辺で働く人たちが「これからの読者を育てる」活動のひとつのきっかけになる可能性を感じた出前授業だった。現在、次のステップとして、出版社(本の作り手)さんに参画いただけるスキームをつくれないものだろうかと考え、各社にお声がけさせていただいている。来年早々にも形にしていきたいと思っているが、それはまた別の機会に。

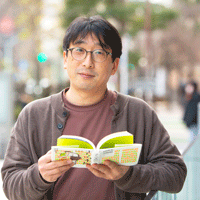

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)