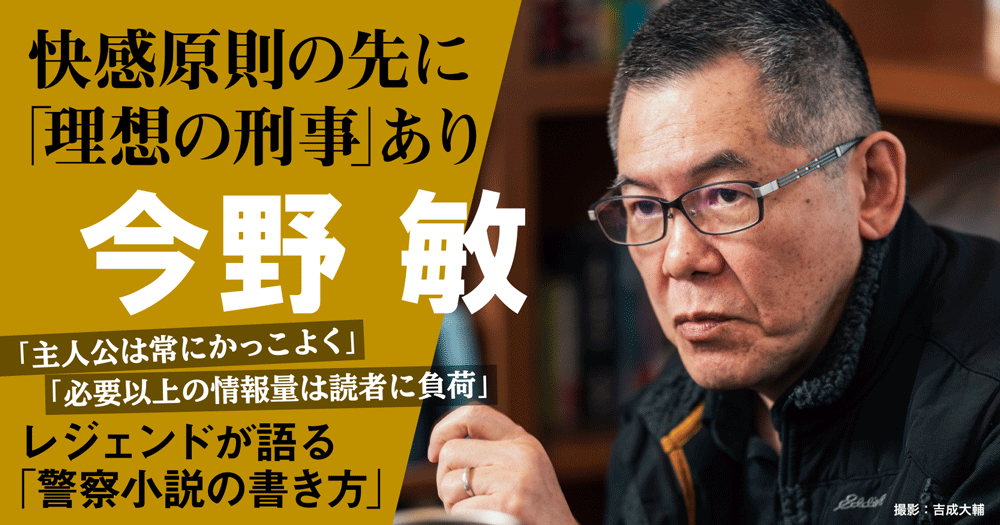

SPECIALインタビュー◇ 今野 敏 ◇快感原則の先に「理想の刑事」あり〈レジェンドが語る「警察小説の書き方」〉

次回の第2回警察小説新人賞より、今野敏氏に同賞の選考委員に加わっていただく。文学賞を総なめにした「隠蔽捜査シリーズ」や、現在放送中のテレビ東京系ドラマ『警視庁強行犯係 樋口顕Season2』の原作シリーズなど、警察小説の第一人者として活躍してきた。今野氏は、当該ジャンルのどこに魅力を感じ、未来の才能に何を求めるのか。

探偵小説への異議申し立て

警察小説を書くうえでのスタンスは、作家によって大きく異なります。例えば佐々木譲さんの「北海道警察シリーズ」のように、警察組織の闇に迫るジャーナリスティックな書き方もあります。私の場合は、応援団なんですよね。警察のみなさんにエールを送るのと同時に、こういう警察官がいてくれたら嬉しい、という理想像を書き続けている。

そのスタンスは当初から変わっていません。もともと『太陽にほえろ!』や海外ものの刑事ドラマが好きで、ファン意識が高じて警察小説を書き始めました。それまでノベルスでアクションものをずっと発表していたんですが、旧知の編集者に「書かせてくれませんか?」とお願いしたんです。それが、「安積班シリーズ」の第一作に当たる『東京ベイエリア分署』です(文庫化に際し『二重標的(ダブルターゲット)東京ベイエリア分署』と改題)。もう四半世紀以上前ですね。

初めて書いた警察小説の主人公である安積には、当時三二、三歳の自分の目から見た理想の上司を投影しました。一方、「警視庁強行犯係・樋口顕シリーズ」の主人公である樋口は、四〇代の時に書いた四五歳の主人公でしたので、こうありたいという憧れもありながら等身大に近い存在として書きました。五〇代になって始まった「隠蔽捜査シリーズ」の主人公・竜崎は、理想の警察官像をとことん追求しました。ああいうタイプの警察官はそれまでの作品でも脇役として出てきていたんですが、主人公にしてみたところ、読者から大きな反響を得ることになった。自信がなかったわけではないんですが、警察の応援団として書く、理想の警察官を書く、というスタンスは間違っていなかったと感じた瞬間でしたね。

振り返ってみれば、警察小説を書き始めた頃の自分には、ひと昔前までの名探偵ものに対して異議申し立てしたい気持ちもあったんだと思います。名探偵の能力を引き立たせるために、出てくる刑事がバカだったりする小説が昔は非常に多かった。警察の中には問題がある人ももちろんいますが、私は有能で、志のある職人集団の姿を書きたかったんです。

無能な人を書いてもあまり面白くないんです。その人がいかに優れているか、優れている人たちが集まって何ができるかってことを書いたほうが楽しいじゃないですか。これは警察小説に限らずなんですが、負の面を持っているにせよ、主人公は常にかっこよくしたいと思っています。主人公のかっこよさを描くことは、私が小説を書くうえで一番の快感原則なんです。自分が快感だと思うことを、快感と思ってくれる読者がどれくらいいるか。作家がファンを獲得するためには、その辺りは重要になってくる気がします。

『隠蔽捜査』誕生秘話

右も左も分からず警察小説を書き始めたこともあり、「安積班シリーズ」はその当時大ファンだったコリン・ウィルコックスという作家の「ヘイスティングス警部シリーズ」をものすごく参考にしました。主人公である強行犯係係長・安積の私生活の描写に重きを置いている点もそうですし、理想的な上司のもとで部下たちが事件捜査に動き回りチーム全体で結果を残すという点なども、「ヘイスティングス警部シリーズ」から来ています。

肌感覚としてよく覚えているんですが、バブルの頃、景気がいい時って、一匹狼の主人公の物語がウケるんですよ。例えば夢枕獏さんとか菊地秀行さんの小説は、一匹狼の強い主人公が孤軍奮闘する話が多かった。組織に属さないほうがかっこいい、という価値観が世の中にあったんですよね。ただ、景気が悪くなってくると、会社にいないと食いっぱぐれるので、みんな組織から出たくない。組織の中でどう動けばいいか、という方向でものを考えるようになります。そこを描くには、組織の論理がガチッと組み上げられた警察小説がうってつけです。警察小説がここまでブームになっている背景には、長引く日本経済の不景気があるんじゃないかなと思いますね。

警察小説ブームが起きたおかげでありがたかったのは、現職もしくは元現職の方が書いた、警察に関するノンフィクションが数多く出版されるようになったことです。私が書き始めた頃に比べると、圧倒的に資料が増えている。作家にとってはいい時代になりました(笑)。

今でもよく覚えているのは、『隠蔽捜査』を書いた時のことです。編集者から官僚小説を書かないかと言われて、「警察官僚の話でもいいですか?」と返したんですね。ドラマの『踊る大捜査線』などが顕著ですが、警察ものの中でキャリアが出てくると、現場を知らないがゆえに引っ掻き回す役となることがほとんどでした。そうではなくて、誰よりも正しくあろう、原理原則を貫こうとしているキャリアがいたらどうだろう。その人物と一緒に働く人たちにどんな化学反応が起こるのか、実験をするように書いてみたんです。ただ、警察官僚についての資料が当時、全くと言っていいほどなかったんですよ。その後少しずつ当事者の証言資料なども出てきて分かってきたんですが、書き始めた時は分からなかった。

ですから一作目の段階では、警察官僚について想像で書いた部分がたくさんありました。例えば、キャリアがどういうスタンスで異動したり、昇級していくのか。所轄署の刑事たちとどう連携を取るのか。そういった想像ができたのは、それまで警察小説を書いてきた蓄積と、あとはサラリーマン時代の経験からの類推ですね。どんな組織であれ、組織の論理はそれほど変わらないと思うんです。のちに警察関係者の方から話を聞いたところ、組織の仕組みの部分ではそれほど間違いはなかったようです。一方、自分が想像していた以上に、警察官僚の仕事はそれはそれは過酷で多忙でした。竜崎のように自分が気になった事件に首を突っ込み、周りを巻き込んで捜査の旗を振るようなことは、実際はそんな暇がなくてできないらしい。にもかかわらず、小説を読んでくださったりドラマを見てくださった警察官僚の方から「こんなキャリアいないよ」、という声が出なかった理由は、竜崎のようなことをみんなやりたがっているからじゃないかと思うんですよ。キャリアの人たちも本音はきっと、上に立って組織全体の管理をするだけではなく、捜査本部に加わったりしたいと思っている。小説に書いてあることそのものはウソなんだけれども、当事者たちが「こうしたいな」という想像や憧れが本物であれば、ウソにはならないんです。

ちなみに、竜崎はよく組織を敵に回すようなセリフを放ちますが、自分で「原理原則」と表現しているくらいですから、言っていることは普通のことなんです。これはテクニックなんですけど、周りの人が「えっ!?」とびっくりするから、竜崎がさもすごいことを言っているように感じる。リアクション小説です(笑)。

小説にとって必要なウソ

すべて本当のことを書いたら小説にならないですから、作品の中でウソはいっぱい書いています。ただ、特に警察小説においては、ついていいウソとついてはいけないウソがある。

私がよくつくウソは、警視庁、警察本部、所轄署の人たちの仲が悪い、という対立構造です。現実では、そんなことはないんですよね。とはいえ組織同士での対立を作ったり、対立を解消していくプロセスを書くことでドラマが生まれるので、これは小説にとって必要なウソだと思っています。

じゃあ、ついてはいけないウソとは何か。警察の組織機構にまつわる、事実関係の間違いです。最近経験した具体的な例があるんですが、警視庁第二機動捜査隊渋谷分駐所を題材にした『機捜235』というシリーズが、この春ドラマ化されたんです(『今野敏サスペンス 機捜235Ⅲ』)。ドラマのオリジナル展開で、機捜車をもう一台増やしますということになったんですが、脚本を読むと新しい機捜車のコールサインが適当な三桁の数字だったんです。三桁の数字には厳密なルールがあります。「235」であれば、第二機動隊の第三方面の五番目の車という意味なんです。このコールサインはあり得ませんと、制作サイドに指摘して直してもらいました。テレビを見ているマニアから「今野敏はこんなもんだ」と思われると困るので、そこだけはちょっと勘弁してくれと(笑)。

作家のスタンスに関わらず、事実関係を間違えないように書くことは、警察小説を書くうえで大事にしなければいけないポイントです。時代小説と一緒だと思うんですよ。取り上げようとしている時代のことを詳しく知らない人が、ちょっとした興味や発想で時代小説を一本書こうとしても相当難しいですよね。時代であれ警察であれ、物語の土台となる部分をきっちり押さえておけば、その上で何をやろうが自由です。逆に言うと、自由に書けるようになるために、土台はしっかりした知識で固めておくことが大事になってくる。

前提となる知識を知れば知るほど、ネタが浮かび上がってくるのも警察小説のいいところです。小説は何を書くものかというと、結局は人間関係。警察組織は、人間関係の組み合わせが見えやすいし、無数にあるんですよ。刑事と刑事の話。刑事とその上司の話。刑事と地域課のお巡りさんの話。刑事と交通課の話。交通課と地域課の話。警視庁と神奈川県警。部署によって癖がありますから、例えば「捜査班と交通課」と聞くだけでちょっと物語が浮かぶじゃないですか。会社の総務部の課長と人事部の係長の物語と言われても、あんまりピンとこないですよね(笑)。

面倒くさいことは書かない

四半世紀ほど警察小説を書いてきて思うのは、警察小説は本当にいい器だということです。そこの中に、何でも入れられるんです。家族関係も入れられるし、組織内の対立の話も盛り込めるし、事件をちゃんと追いかけていけば本格ミステリーにもなりますし、犯人の動機を掘り進めれば人情話にもなる。ありとあらゆる要素を入れられるジャンルだと思うんです。その点も、時代小説と似ていますね。警察小説は、時代小説と同じくらい大きなジャンルになり得るのかもしれない。

実は、警察小説を書き続けてきた中で、あれが自分にとって大きな変化だったのかもしれないなと思うことがあります。若い頃はいろいろな登場人物を視点人物にした、多視点で小説を書いていたんです。それを、主人公の一視点に変えました。多視点の小説は、事件の大きさや広がりを表現することができるんだけれども、その反面、コアがなくなるんですよ。一視点にしてから読者が急に増えましたし、私自身も面白いものが書けているなという実感が強まったんです。

一視点で書く一番のメリットは、主人公が知らないことは書かなくていいということです。例えば今は「樋口シリーズ」の原稿を書いているんですが、樋口は渋谷にいるんだけれども、事件は別の街で起こっている。別の街で部下がしている捜査のことは、樋口は知らなくていいんです。その代わり、あとで部下から話を聞く、という場面を作ればいい。多視点にすると、別働隊の捜査についても詳しく書かなければいけないですから、面倒くさいんですよ(笑)。書く側が面倒くさいと思うことって、読む側も面倒くさかったりするんですよね。作家のタイプとして、そういうことを詳しく書くことが好きな人であればいいんです。私みたいに面倒くさいと思ってしまうならば、書かずに済ませたほうが絶対にいい。

一視点で書くもう一つの大きなメリットは、主人公が生活している範囲内のことは全部書けるということです。職場であったり警察の外であったり家庭であったりと、その人が行動した先々で起きたことを、一つの物語の中にナチュラルに盛り込んでいくことができる。小説上のテクニックとしては、一人称に近い三人称で書いているだけなんです。でも、それが結果的に、他の警察小説とはちょっと違う味わいが出るものとなりました。

書いていて面倒くさいことって、要するに、読んでいて面白くないってことだと思います。「自分にとって『面倒くさい』と思うことは書かない」という大原則は、意外と重要かも知れません。

警察小説は盛り付けの器

私なりに警察小説について思うところ、私なりの警察小説の書き方をお話ししてきましたが、実際にどう書くかはもちろんみなさんの自由です。ただ、繰り返しになりますが、警察小説の土台となる最低限の基礎知識は身に付けてから書いていただきたい。細かい専門知識に関しては、書きながら調べるのが一番いいですよ。私もそうですが、どんな情報が必要になってくるかは、書き始める前にすべては分からない。事前の準備に時間を費やすより、調べながら書いたほうが効率的だと思います。

書いている途中で、何か分からないことが出てきたとします。例えば階級の細かい違いがよく分からないとなったら、登場人物に「警部」や「警部補」という肩書を付けずに出せばいいんです。情報をぼかす方法はいくらでもありますから。新人の作品を読んでいると思うのは、明らかに情報を書き込みすぎなんですよ。説明しないと不安なんですよね。これはプロも言えるんですが、必要以上の情報量は読者にとって負担になりますから、書かない勇気は必要です。

なぜそんなに徹底的に調べなくていいよと言うのかというと、警察小説で書くべきは、警察機構の詳しい話ではなくて、小説だからです。そこを勘違いしてはダメですね。いかに面白い物語を書くかが大事であって、警察の部分はあくまで盛り付けの器です。物語が面白ければ、例えば最終選考で「ここは警察組織上の事実関係が間違っている」となっても、直せるじゃないですか。でも、つまらない小説は直しようがない(苦笑)。警察機構をいかに厳密に書くかということではなく、小説を面白くすることにできるだけ労力を注いでいただきたいなと思います。

さきほど、第1回警察小説新人賞の受賞作は時代小説になったと耳にしました。次は、刑事が異世界に転生したりするのが来るかもしれませんね。私自身はガチッとしたど真ん中の警察小説が好みなんですが……でもね、面白かったらなんでもオーケーです(笑)。

今野 敏(こんの・びん)

1955年北海道生まれ。上智大学在学中の1978年に「怪物が街にやってくる」で問題小説新人賞を受賞。レコード会社勤務を経て、執筆に専念する。2006年、『隠蔽捜査』で吉川英治文学新人賞を、08年、『果断 隠蔽捜査2』で山本周五郎賞と日本推理作家協会賞を受賞する。17年、「隠蔽捜査」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞。そのほか『イコン』『同期』『サーベル警視庁』『ボーダーライト』『探花 隠蔽捜査9』『無明 警視庁強行犯係・樋口顕』など著書多数。

(聞き手/吉田大助)

〈「STORY BOX」2022年9月号掲載〉